よむ、つかう、まなぶ。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月) (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |

| 出典情報 | かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (6/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

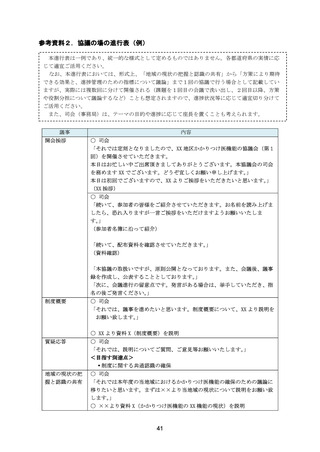

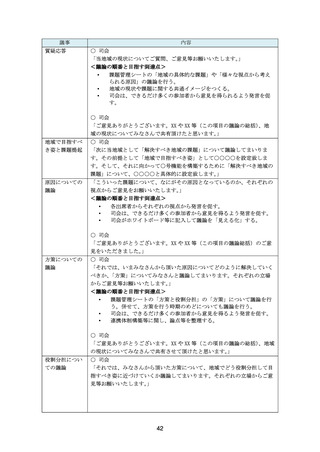

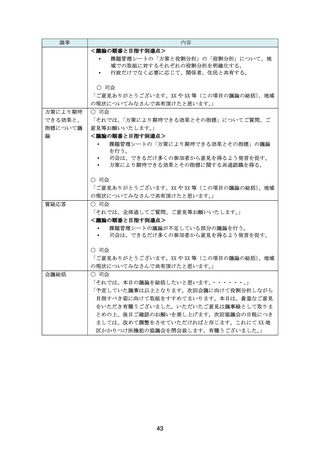

第2節

協議の場の進め方

○ 都道府県は、以下を参考として、協議の場の開催に向けた準備等を行うこ

と。

協議前

(1)地域の医療関係者等との関係構築

○ 都道府県は市町村と連携し、日頃から地域の医療関係者等との顔の見える

関係を構築し、地域医療や介護の状況について把握しておく。また、顔の

見える関係を構築する取組としては以下のような方法が考えられる。

(例)

・市町村が開催する在宅医療・介護連携推進会議など既存の協議の場に参加

・地域医師会等の職能団体や医療機関が開催する研修会に参加

・医療機関等へのヒアリング など

(2)協議に向けた枠組みの整理

○ かかりつけ医機能に関する「協議の場」の圏域は、実施主体である都道府

県が市町村と調整して決定し、その際、協議するテーマに応じて、時間外

診療、在宅医療、介護等との連携等は市町村単位等(小規模市町村の場合

は複数市町村単位等)で協議を行い、入退院支援等は二次医療圏単位等で

協議を行い、全体を都道府県単位で統合・調整するなど、「協議の場」を

重層的に設定することを考慮すること。なお、政令指定都市等において、

区単位で協議を行うことも考えられる。

○ 協議の場の参加者については、協議するテーマに応じて、都道府県、保健

所、市町村、医療関係者、介護関係者、保険者、住民・患者(障害者団

体・関係団体を含む)等を参加者として、都道府県が市町村と調整して決

定すること。

○ その際、協議するテーマによって、病院・診療所関係者とともに、歯科医

療関係者、薬局・薬剤師関係者、看護関係者等の参加を考慮すること。

(3)地域の現状分析及び課題の整理

○ 都道府県は市町村と連携し、地域におけるかかりつけ医機能の確保状況や

課題等について把握を行う。

○ 例えば、かかりつけ医機能報告等から得られるデータのみならず、介護資

源や介護報酬等の介護に関するデータも活用し、介護施設の状況等も踏ま

えたうえで具体的方策を検討するなど、地域におけるかかりつけ医機能の

確保状況を総合的に把握することが必要と考えられる。なお、活用するデ

24

協議の場の進め方

○ 都道府県は、以下を参考として、協議の場の開催に向けた準備等を行うこ

と。

協議前

(1)地域の医療関係者等との関係構築

○ 都道府県は市町村と連携し、日頃から地域の医療関係者等との顔の見える

関係を構築し、地域医療や介護の状況について把握しておく。また、顔の

見える関係を構築する取組としては以下のような方法が考えられる。

(例)

・市町村が開催する在宅医療・介護連携推進会議など既存の協議の場に参加

・地域医師会等の職能団体や医療機関が開催する研修会に参加

・医療機関等へのヒアリング など

(2)協議に向けた枠組みの整理

○ かかりつけ医機能に関する「協議の場」の圏域は、実施主体である都道府

県が市町村と調整して決定し、その際、協議するテーマに応じて、時間外

診療、在宅医療、介護等との連携等は市町村単位等(小規模市町村の場合

は複数市町村単位等)で協議を行い、入退院支援等は二次医療圏単位等で

協議を行い、全体を都道府県単位で統合・調整するなど、「協議の場」を

重層的に設定することを考慮すること。なお、政令指定都市等において、

区単位で協議を行うことも考えられる。

○ 協議の場の参加者については、協議するテーマに応じて、都道府県、保健

所、市町村、医療関係者、介護関係者、保険者、住民・患者(障害者団

体・関係団体を含む)等を参加者として、都道府県が市町村と調整して決

定すること。

○ その際、協議するテーマによって、病院・診療所関係者とともに、歯科医

療関係者、薬局・薬剤師関係者、看護関係者等の参加を考慮すること。

(3)地域の現状分析及び課題の整理

○ 都道府県は市町村と連携し、地域におけるかかりつけ医機能の確保状況や

課題等について把握を行う。

○ 例えば、かかりつけ医機能報告等から得られるデータのみならず、介護資

源や介護報酬等の介護に関するデータも活用し、介護施設の状況等も踏ま

えたうえで具体的方策を検討するなど、地域におけるかかりつけ医機能の

確保状況を総合的に把握することが必要と考えられる。なお、活用するデ

24