よむ、つかう、まなぶ。

資料2-1 令和6年度業務実績評価説明資料 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60085.html |

| 出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第60回 8/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

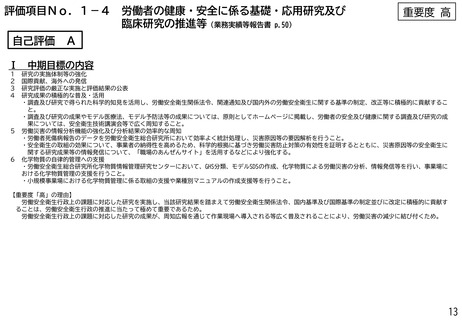

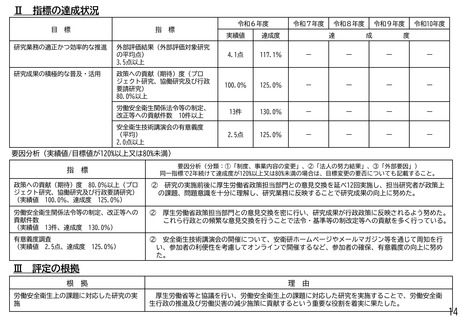

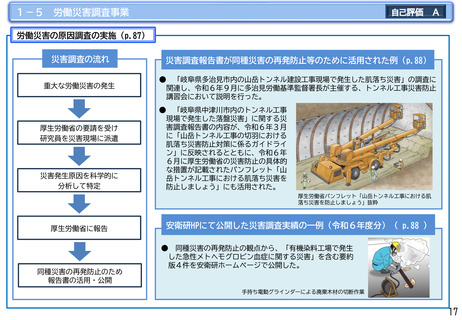

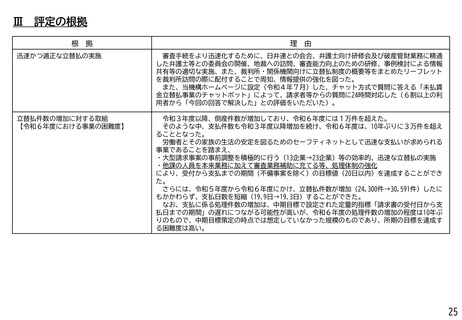

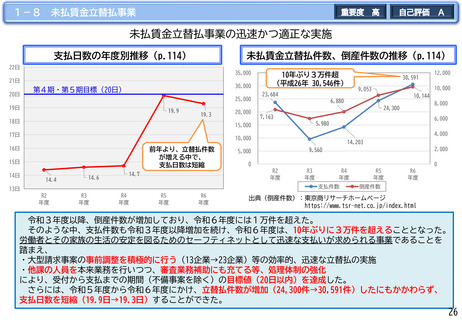

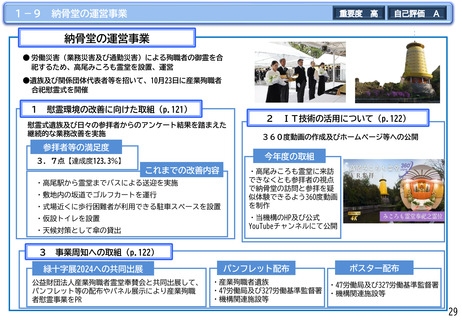

1-4 労働者の健康・安全に係る基礎・応用研究及び臨床研究の推進等

重要度 高

自己評価 A

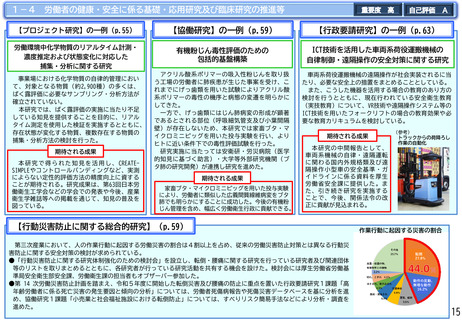

【プロジェクト研究】の一例(p.55)

【協働研究】の一例(p.59)

【行政要請研究】の一例(p.63)

労働環境中化学物質のリアルタイム計測・

濃度推定および状態変化に対応した

捕集・分析に関する研究

有機粉じん毒性評価のための

包括的基盤構築

ICT技術を活用した車両系荷役運搬機械の

自律制御・遠隔操作の安全対策に関する研究

アクリル酸系ポリマーの吸入性粉じんを取り扱

う工場の労働者に肺疾患が生じた事案を受け、こ

れまでにげっ歯類を用いた試験によりアクリル酸

系ポリマーの毒性の機序と病態の変遷を明らかに

してきた。

一方で、げっ歯類にはじん肺病変の形成が顕著

であるとされる部位(呼吸細気管支及び小葉間隔

壁)が存在しないため、本研究では家畜ブタ・マ

イクロミニピッグを用いた投与実験を行い、より

ヒトに近い条件下での毒性評価試験を行った。

研究実施に当たっては安衛研・労災病院(医学

的知見に基づく助言)・大学等外部研究機関(ブ

タ肺の研究開発)が連携し研究を進めた。

車両系荷役運搬機械の遠隔操作が社会実装されるに当

たり、必要な安全上の措置をまとめることとしている。

また、こうした機器を活用する場合の教育のあり方の

検討を行うとともに、現在行われている安全衛生教育

(実技教育)について、VR技術や遠隔操作システム等の

ICT技術を用いたフォークリフトの場合の教育効果や必

要な教育カリキュラムを検討している。

事業場における化学物質の自律的管理におい

て、対象となる物質(約2,900種)の多くは、

ばく露評価に必要なサンプリング・分析方法が

確立されていない。

本研究では、ばく露評価の実施に当たり不足

している知見を提供することを目的に、リアル

タイム測定を使用した検証を実施するとともに、

存在状態が変化する物質、複数存在する物質の

捕集・分析方法の検討を行った。

期待される成果

本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を 活 用 し 、 CREATESIMPLEやコントロールバンディングなど、実測

によらない定性的評価方法の精度向上に資する

ことが期待される。研究成果は、第63回日本労

働衛生工学会などの学会での発表や今後、産業

衛生学雑誌等への掲載を通じて、知見の普及を

図っている。

期待される成果

家畜ブタ・マイクロミニピッグを用いた投与実験

により、労働者に類似した広義間質線維病変をブタ

肺でも明らかにすることに成功した。今後の有機粉

じん管理を含め、幅広く労働衛生行政に貢献できる。

期待される成果

本研究の中間報告として、

車両系機械の自律・遠隔運転

に関わる国内外規格類及び遠

隔操作小型車の安全基準・ガ

イドラインに係る資料を厚生

労働省安全課に提供した。ま

た、引き続き研究を実施する

ことで、今後、関係法令の改

正に貢献が見込まれる。

【行動災害防止に関する総合的研究】(p.59)

第三次産業において、人の作業行動に起因する労働災害の割合は4割以上を占め、従来の労働災害防止対策とは異なる行動災

害防止に関する安全対策の検討が求められている。

●「行動災害防止に関する研究体制強化のための検討会」を設立し、転倒・腰痛に関する研究を行っている研究者及び関連団体

等のリストを取りまとめるとともに、各研究者が行っている研究活動を共有する機会を設けた。検討会には厚生労働省労働基

準局安全衛生部安全課、労働衛生課の担当者もオブザーバー参加した。

●第 14 次労働災害防止計画を踏まえ、令和5年度に開始した転倒災害及び腰痛の防止に重点を置いた行政要請研究1課題「高

年齢労働者に係る死亡災害の発生要因と傾向の分析」については、労働者死傷病報告や死傷災害データベースを基に分析を進

め、協働研究1課題「小売業と社会福祉施設における転倒防止」については、すべりリスク簡易手法などにより分析・調査を

進めた。

(参考)

トラックからの荷降ろし

作業の自動化

作業行動に起因する災害の割合

転倒

27.8%

動作の反動、

無理な動作

16.2%

15

重要度 高

自己評価 A

【プロジェクト研究】の一例(p.55)

【協働研究】の一例(p.59)

【行政要請研究】の一例(p.63)

労働環境中化学物質のリアルタイム計測・

濃度推定および状態変化に対応した

捕集・分析に関する研究

有機粉じん毒性評価のための

包括的基盤構築

ICT技術を活用した車両系荷役運搬機械の

自律制御・遠隔操作の安全対策に関する研究

アクリル酸系ポリマーの吸入性粉じんを取り扱

う工場の労働者に肺疾患が生じた事案を受け、こ

れまでにげっ歯類を用いた試験によりアクリル酸

系ポリマーの毒性の機序と病態の変遷を明らかに

してきた。

一方で、げっ歯類にはじん肺病変の形成が顕著

であるとされる部位(呼吸細気管支及び小葉間隔

壁)が存在しないため、本研究では家畜ブタ・マ

イクロミニピッグを用いた投与実験を行い、より

ヒトに近い条件下での毒性評価試験を行った。

研究実施に当たっては安衛研・労災病院(医学

的知見に基づく助言)・大学等外部研究機関(ブ

タ肺の研究開発)が連携し研究を進めた。

車両系荷役運搬機械の遠隔操作が社会実装されるに当

たり、必要な安全上の措置をまとめることとしている。

また、こうした機器を活用する場合の教育のあり方の

検討を行うとともに、現在行われている安全衛生教育

(実技教育)について、VR技術や遠隔操作システム等の

ICT技術を用いたフォークリフトの場合の教育効果や必

要な教育カリキュラムを検討している。

事業場における化学物質の自律的管理におい

て、対象となる物質(約2,900種)の多くは、

ばく露評価に必要なサンプリング・分析方法が

確立されていない。

本研究では、ばく露評価の実施に当たり不足

している知見を提供することを目的に、リアル

タイム測定を使用した検証を実施するとともに、

存在状態が変化する物質、複数存在する物質の

捕集・分析方法の検討を行った。

期待される成果

本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を 活 用 し 、 CREATESIMPLEやコントロールバンディングなど、実測

によらない定性的評価方法の精度向上に資する

ことが期待される。研究成果は、第63回日本労

働衛生工学会などの学会での発表や今後、産業

衛生学雑誌等への掲載を通じて、知見の普及を

図っている。

期待される成果

家畜ブタ・マイクロミニピッグを用いた投与実験

により、労働者に類似した広義間質線維病変をブタ

肺でも明らかにすることに成功した。今後の有機粉

じん管理を含め、幅広く労働衛生行政に貢献できる。

期待される成果

本研究の中間報告として、

車両系機械の自律・遠隔運転

に関わる国内外規格類及び遠

隔操作小型車の安全基準・ガ

イドラインに係る資料を厚生

労働省安全課に提供した。ま

た、引き続き研究を実施する

ことで、今後、関係法令の改

正に貢献が見込まれる。

【行動災害防止に関する総合的研究】(p.59)

第三次産業において、人の作業行動に起因する労働災害の割合は4割以上を占め、従来の労働災害防止対策とは異なる行動災

害防止に関する安全対策の検討が求められている。

●「行動災害防止に関する研究体制強化のための検討会」を設立し、転倒・腰痛に関する研究を行っている研究者及び関連団体

等のリストを取りまとめるとともに、各研究者が行っている研究活動を共有する機会を設けた。検討会には厚生労働省労働基

準局安全衛生部安全課、労働衛生課の担当者もオブザーバー参加した。

●第 14 次労働災害防止計画を踏まえ、令和5年度に開始した転倒災害及び腰痛の防止に重点を置いた行政要請研究1課題「高

年齢労働者に係る死亡災害の発生要因と傾向の分析」については、労働者死傷病報告や死傷災害データベースを基に分析を進

め、協働研究1課題「小売業と社会福祉施設における転倒防止」については、すべりリスク簡易手法などにより分析・調査を

進めた。

(参考)

トラックからの荷降ろし

作業の自動化

作業行動に起因する災害の割合

転倒

27.8%

動作の反動、

無理な動作

16.2%

15