特別養護老人ホームにおけるサービス 提供のあり方に関する調査研究事業 報告書 (105 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_08.pdf |

| 出典情報 | 「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業 (令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引きについて (6/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

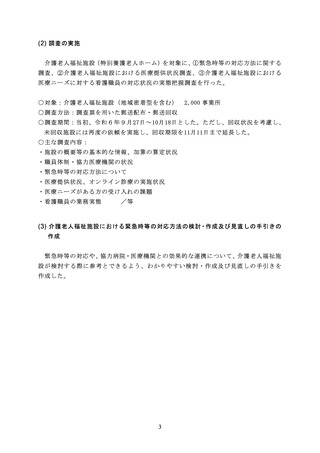

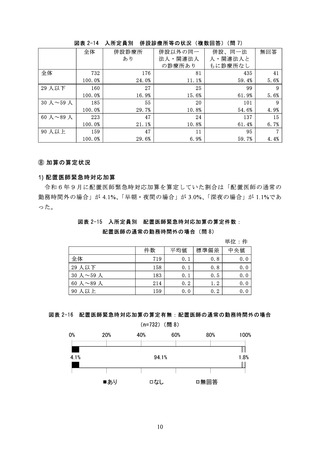

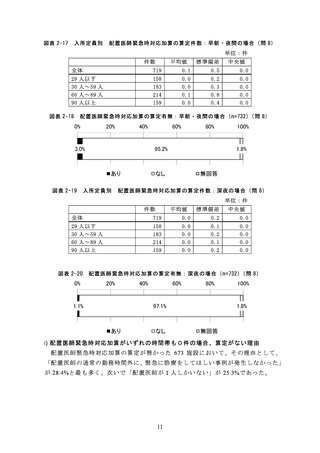

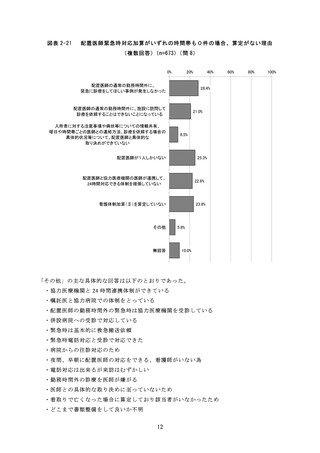

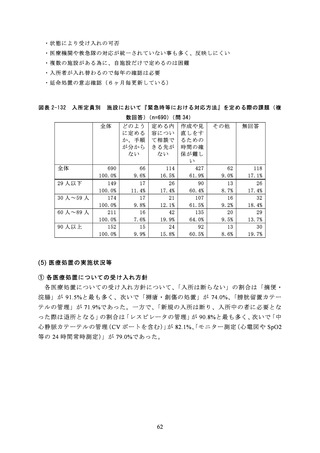

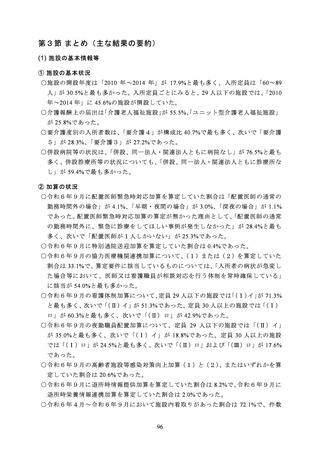

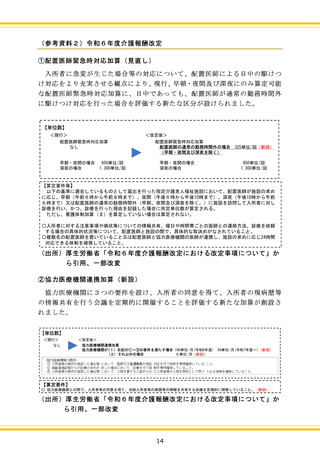

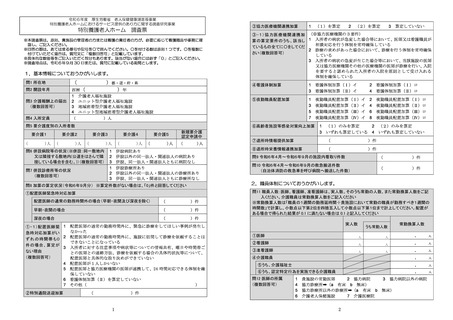

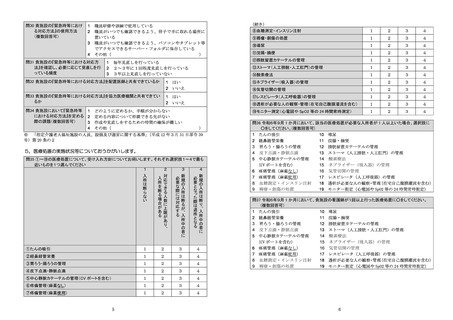

(1) 配置医師緊急時対応加算について

令和6年9月に配置医師緊急時対応加算を算定している施設の割合は5%未満であ

り、算定が無い理由としては、

「配置医師の通常の勤務時間外に、緊急に診療をしてほ

しい事例が発生しなかった」に次いで「配置医師が1人しかいない」

「 看護体制加算(Ⅱ)

を算定していない」といった職員体制の要因による割合が高かった。特に介護施設で

は看護職員の数が少なく、算定要件である医療機関等と連携した看護職員の 24 時間の

連絡体制の構築が難しいことや、勤務時間外に配置医師の往診対応にあたる看護職員

が確保できないことなどが算定の阻害要因になっていると考えられる。

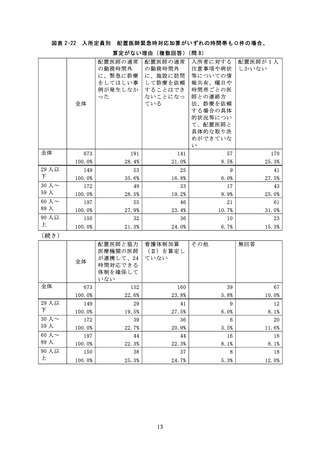

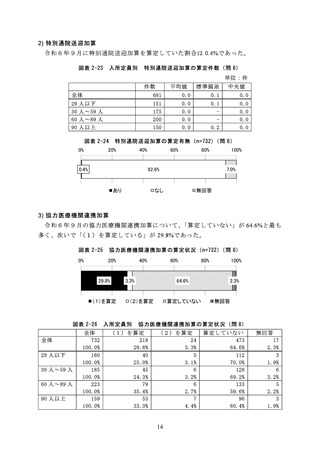

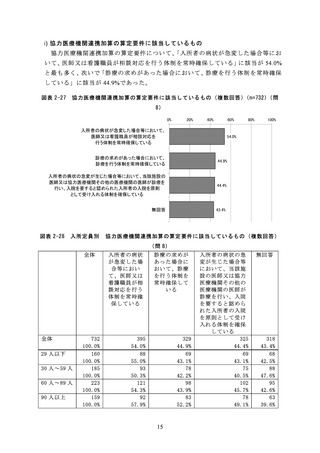

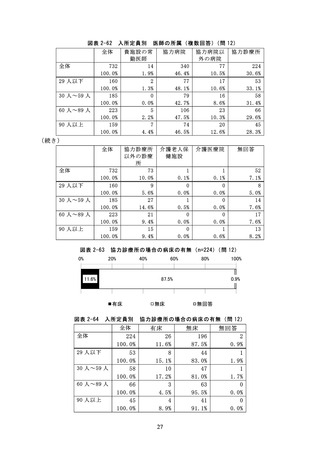

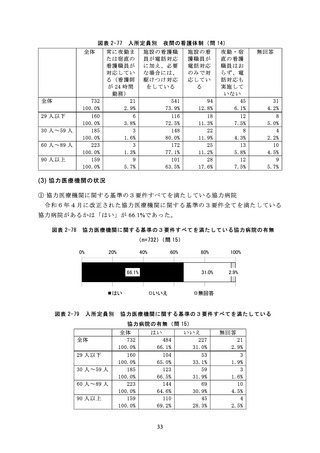

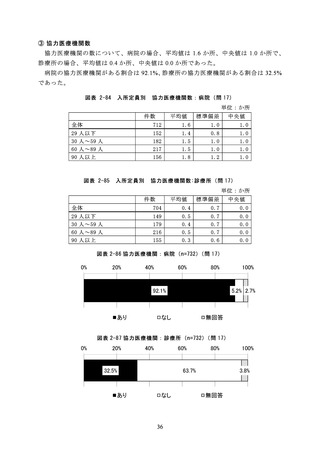

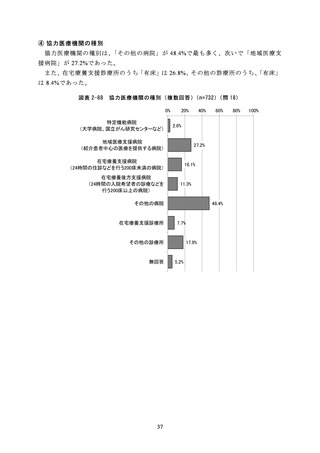

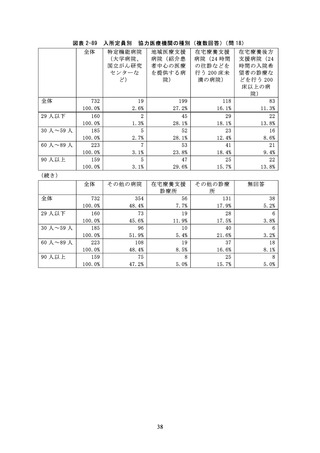

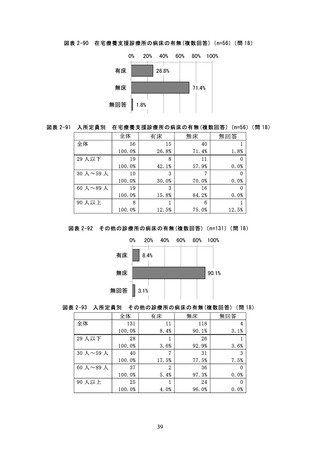

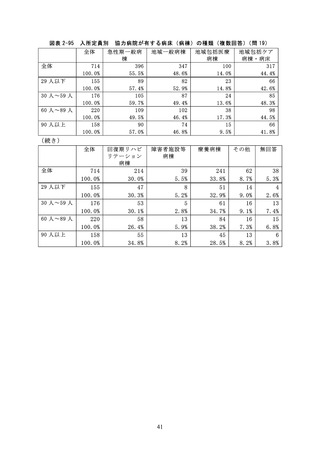

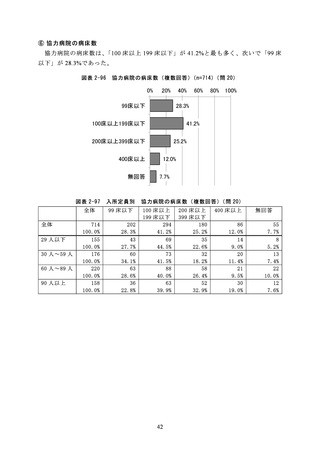

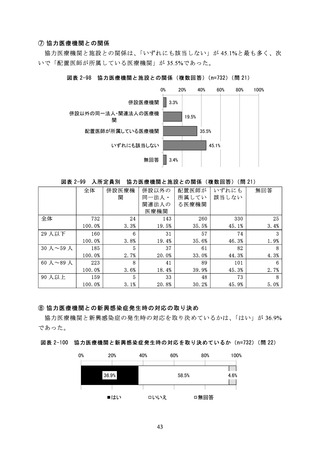

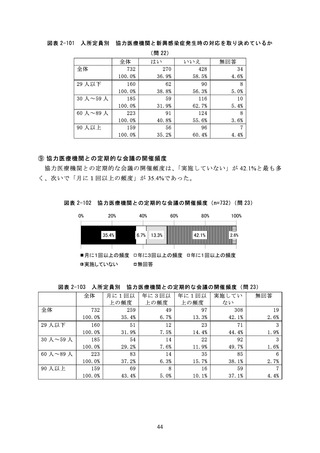

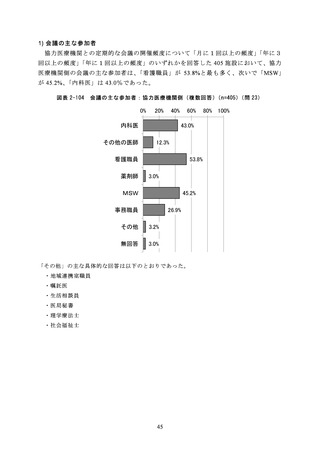

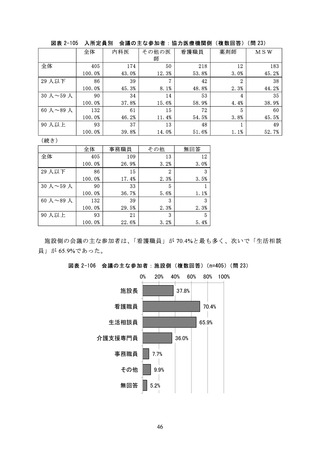

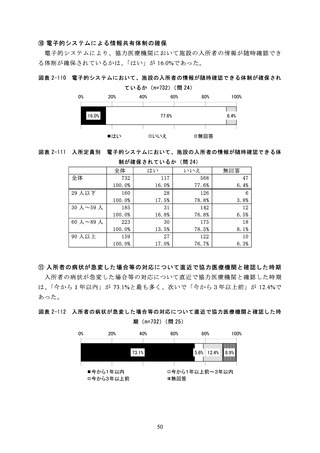

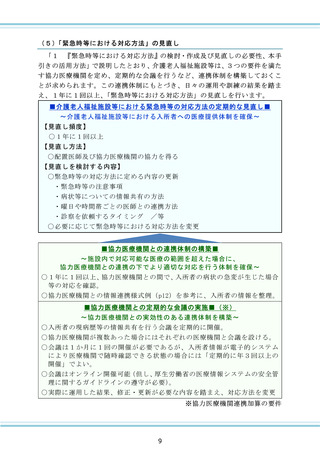

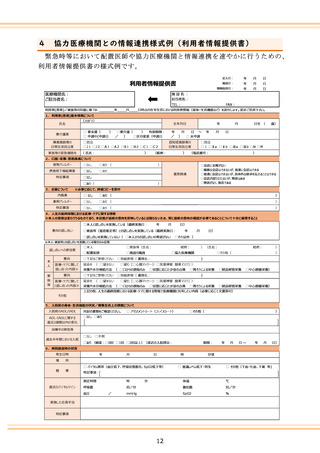

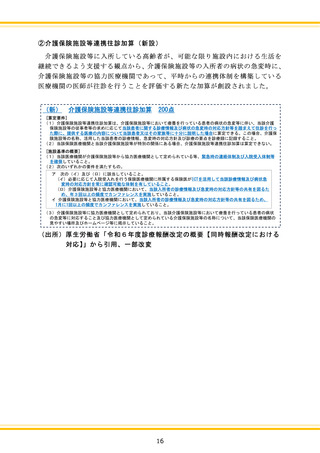

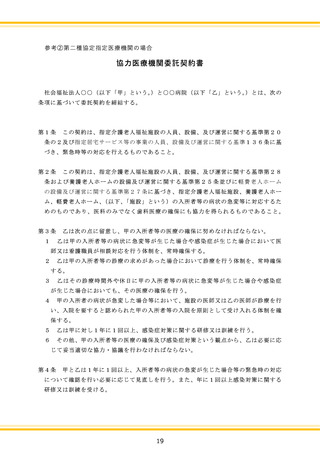

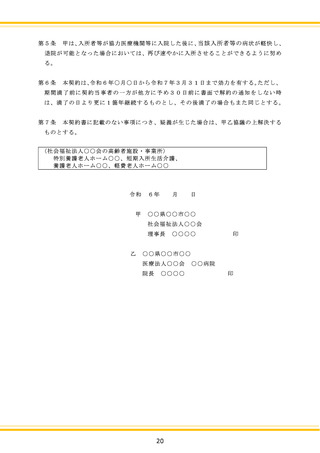

(2) 協力医療機関との連携について

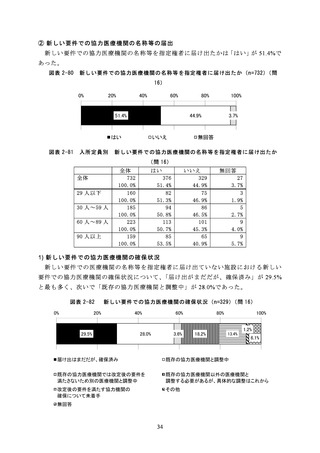

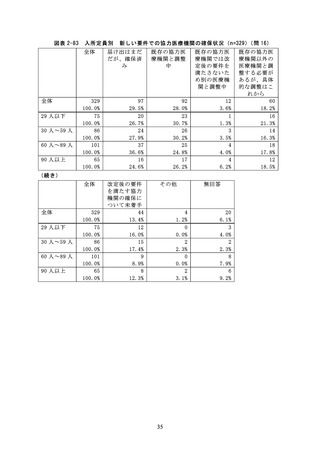

協力医療機関の状況について、令和6年4月に改正された協力医療機関に関する基

準の3要件(以下新しい要件)全てを満たしている協力病院がある割合は 66.1%であっ

た。また、新しい要件での協力医療機関の名称等を指定権者に届け出た割合は 51.4%で

あり、半数程度の届け出がなされていることがわかった。しかし、協力医療機関連携加

算(1)または(2)を算定している割合は 33.1%で、加算の算定率は低い水準にとど

まっていることも分かった。

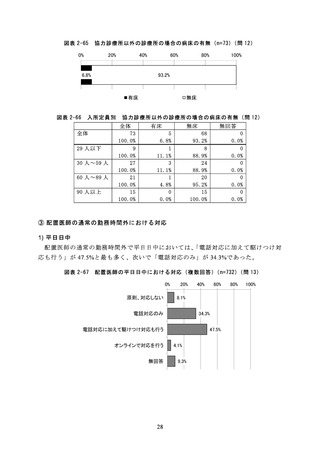

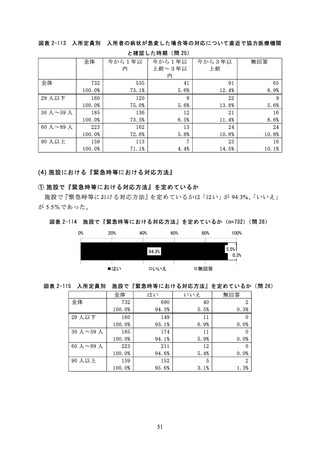

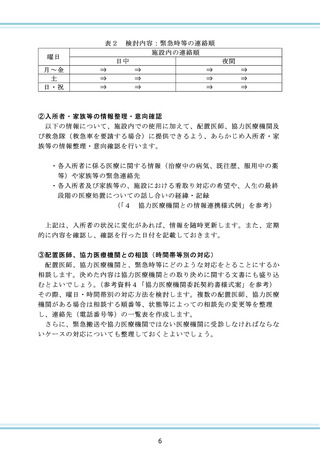

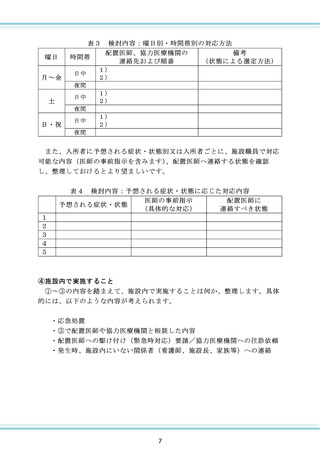

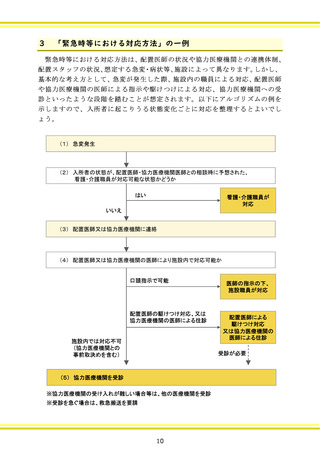

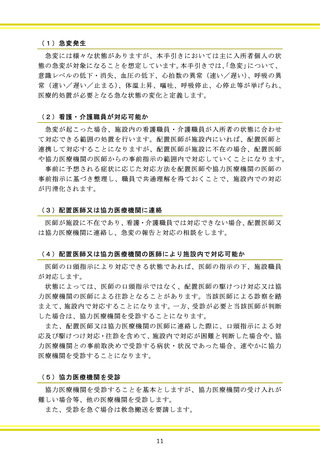

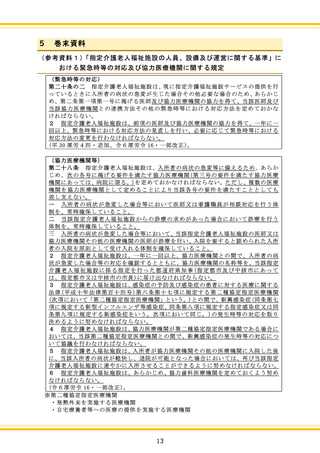

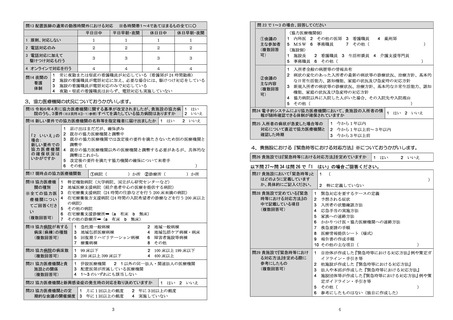

(3) 施設における緊急時等の対応について

施設において『緊急時等の対応方法』を定めている割合は 94.3%でおおむね定められ

ているものの、

「いいえ」という回答が 5.5%あった。また、緊急時等の対応方法を定め

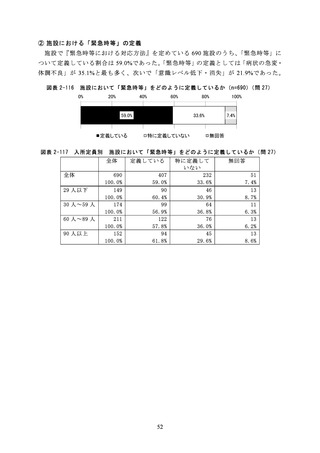

ている施設のうち、「緊急時等」について定義している割合は 59.0%であった。

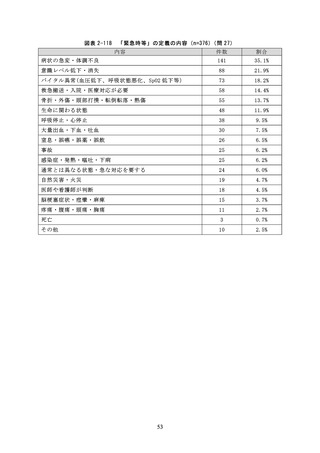

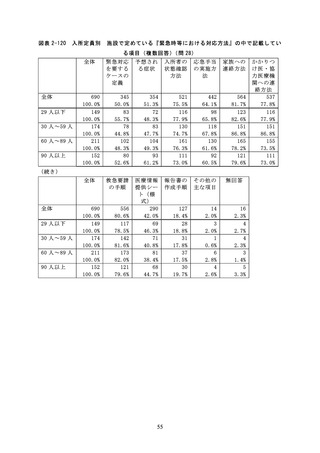

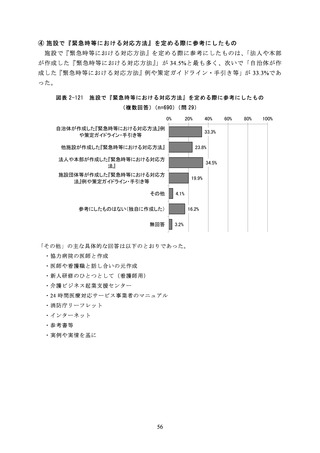

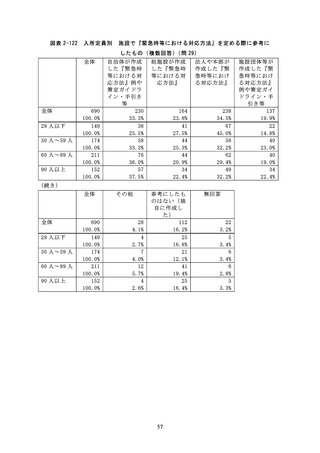

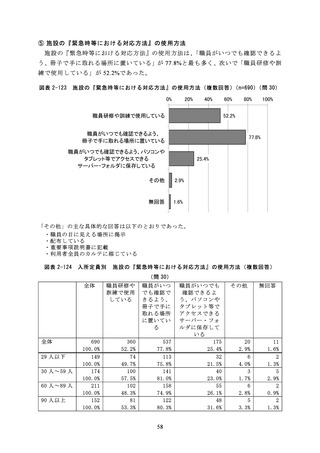

施設で定めている『緊急時等の対応方法』の中で記載している項目は、

「家族への連

絡方法」や「救急要請の手順」が 80%を超えている一方で、

「緊急対応を要するケース

の定義」は 50.0%、「予想される症状」の記載は 51.3%であった。

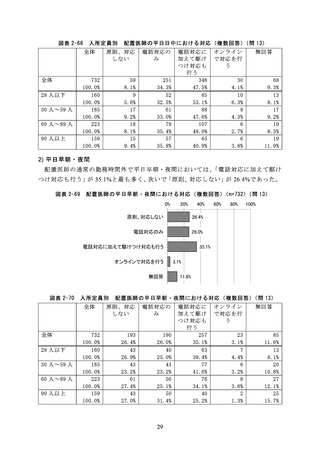

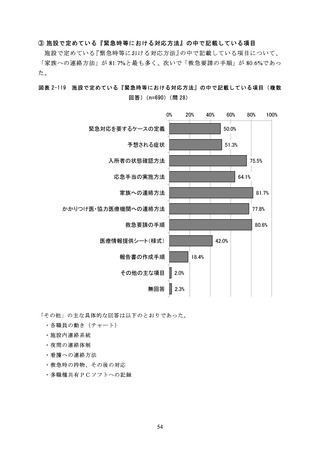

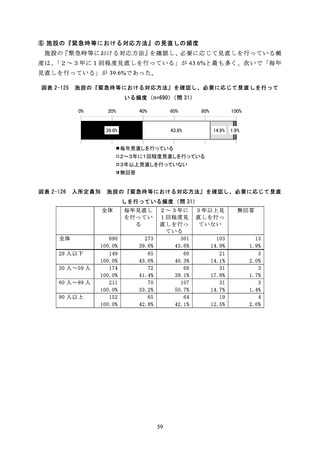

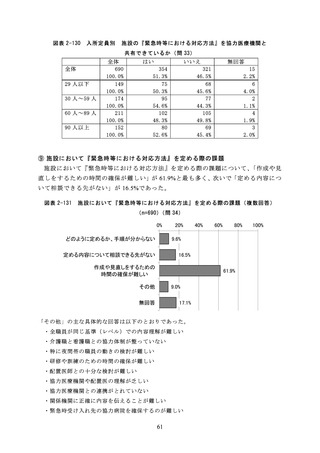

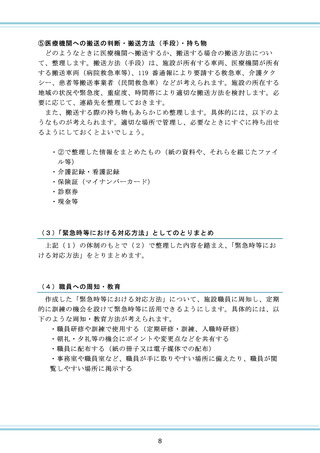

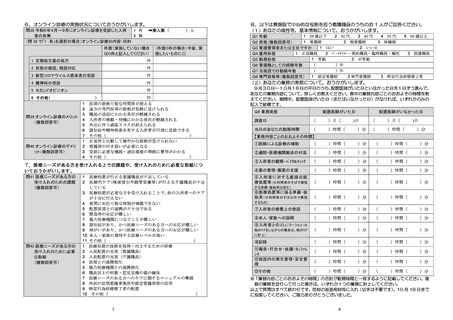

施設において『緊急時等における対応方法』を定める際の課題として、最も多かった

のが「作成や見直しをするための時間の確保が難しい」で 61.9%であった。見直しの頻

度についても、「毎年見直しを行っている」の割合は 39.6%にとどまっており、慢性的

な職員不足の影響から緊急時等の対応について見直しを行う時間が取れていない現状

があると考えられる。

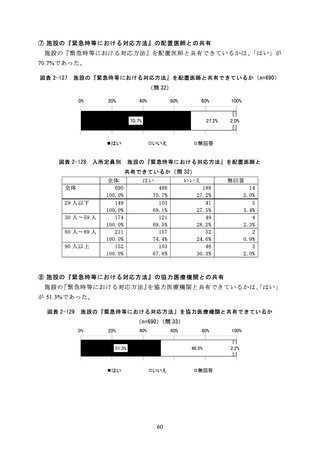

また、施設で定めた『緊急時等の対応方法』を配置医師と共有している割合は 70.7%、

協力医療機関と共有している割合は 51.3%であった。施設において『緊急時等における

対応方法』を定める際の課題では、

「定める内容について相談できる先がない」ことや、

その他の課題として配置医師や協力医療機関との連携が上手くとれていないことが多

く挙げられていた。緊急時等の対応については、配置医師や協力医療機関との連携体

制の構築が不可欠であるが、関係性の構築が上手くできていないことが、

『緊急時等に

おける対応方法』の策定や共有の課題となっていると考えられる。

101