薬-1令和8年度薬価改定について➄ (30 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

10月29日に示した論点

•

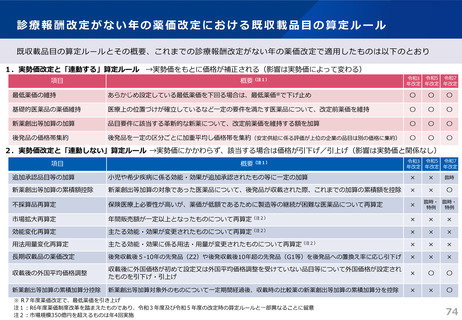

長期収載品の後発品価格への引下げ期間について、後発品上市後10年を経過した期間とされ、それまでの間引下げが猶予されてい

ることについてどう考えるか。

•

後発品への置換えが困難であり、市場からの退場が困難な長期収載品については、長期収載品に課せられた事実上の情報提供義務等

を踏まえ、後発品との一定の価格差が許容されG2が適用されているが、後発品への置換えが進んでいる状況等を踏まえ、G2の継続

についてどう考えるか。

これまでの主な意見

• 後発医薬品への置換え率が高まっていることを踏まえ、長期収載品の価格引下げルールについては簡素化することは、早期に適用す

る方向性は、長期収載品への依存から脱却し、より高い創薬力を目指す方向にも合致しており異論ない。ただし、必要な医薬品が安

定的に供給されることを大前提とした上で進めるべき。

• 後発品置換え率が高まっている現状も考慮したZ2の在り方も踏まえ、G1、G2ルールの適用されるまでの10年の期間がどこまで短縮

できるのか検討してはどうか。

• G2ルールについては、現在適用されている品目数など、このルールの運用状況を確認した上で、継続の要否を検討すべき。

• 長期収載品の選定療養の施⾏により、後発品への置換えが進んでいること、製薬産業の構造転換を推進する観点から、Z2、G1、G2、

Cルール全体を見直して、シンプルなルールに見直すタイミングが来ているのではないか。ただし、安定確保医薬品AとB、また、

その他、特に安定供給が求められるような医薬品については、別に考えてもよい。

• 5年間で後発品が一般化しているという判断のもとで、選定療養が導入されたことから、今後は後発品への置換え期間は5年間と認

識し、そこから先は、後発品価格まで薬価を引き下げる期間に入るのが自然であり、Z2は廃止すべき。

• G2については、後発品が普及している現状では、期間をかけて価格差を縮小し、なおかつ最終的に一定の価格差を残す必要性は乏

しく、価格差が2.5倍以下の場合に適用するCと同様に、一定率で薬価を引き下げることもあり得る。

• G2は、後発品への置換えが困難であり、市場からの退場が困難な長期収載品が適用されているため、患者への影響について見ていく

必要がある。

30