よむ、つかう、まなぶ。

資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第126回 10/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

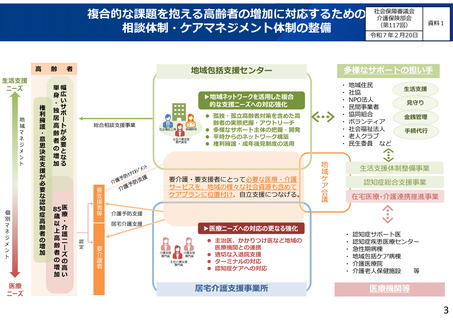

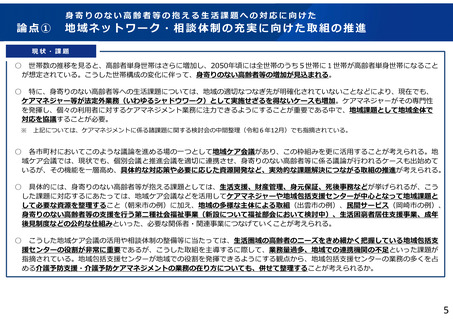

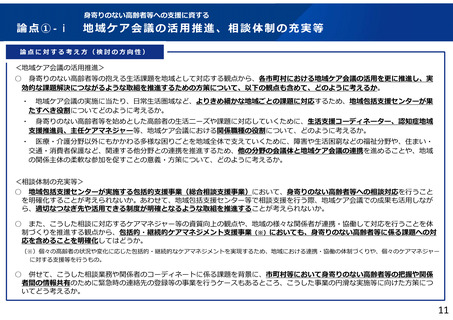

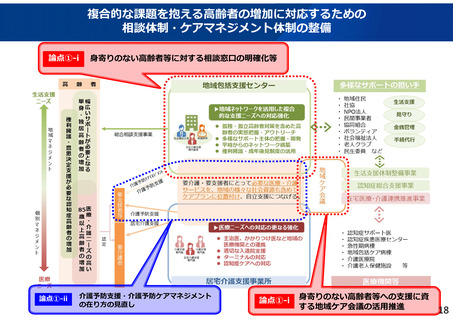

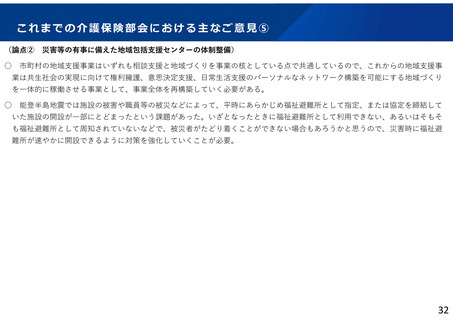

論点①

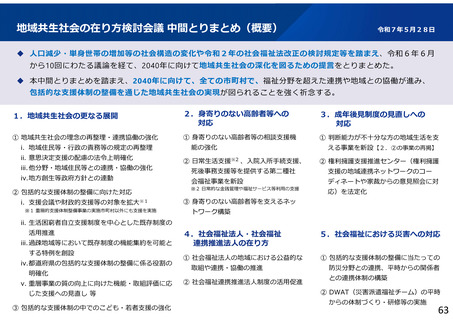

身寄りのない高齢者等の抱える生活課題への対応に向けた

地域ネットワーク・相談体制の充実に向けた取組の推進

現状・課題

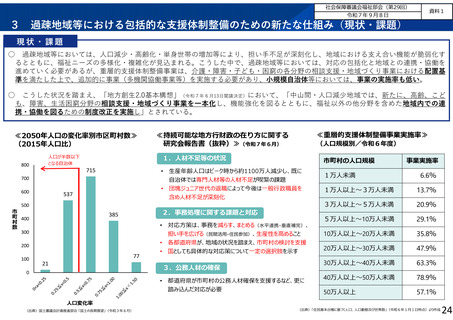

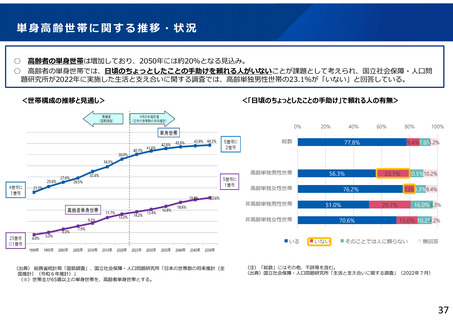

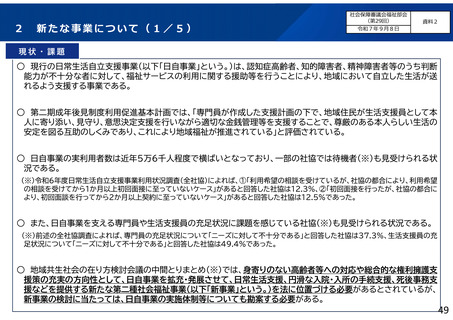

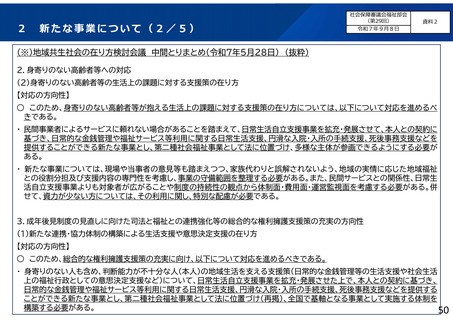

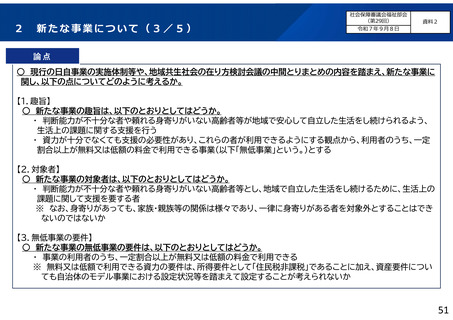

○ 世帯数の推移を見ると、高齢者単身世帯はさらに増加し、2050年頃には全世帯のうち5世帯に1世帯が高齢者単身世帯になること

が想定されている。こうした世帯構成の変化に伴って、身寄りのない高齢者等の増加が見込まれる。

○ 特に、身寄りのない高齢者等への生活課題については、地域の適切なつなぎ先が明確化されていないことなどにより、現在でも、

ケアマネジャー等が法定外業務(いわゆるシャドウワーク)として実施せざるを得ないケースも増加。ケアマネジャーがその専門性

を発揮し、個々の利用者に対するケアマネジメント業務に注力できるようにすることが重要である中で、地域課題として地域全体で

対応を協議することが必要。

※

上記については、ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理(令和6年12月)でも指摘されている。

○

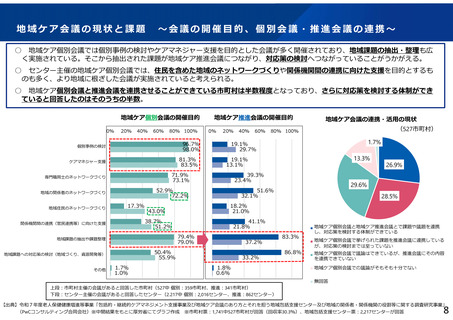

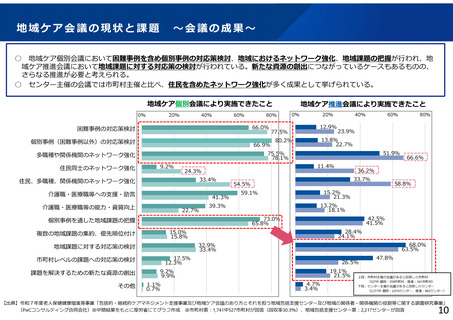

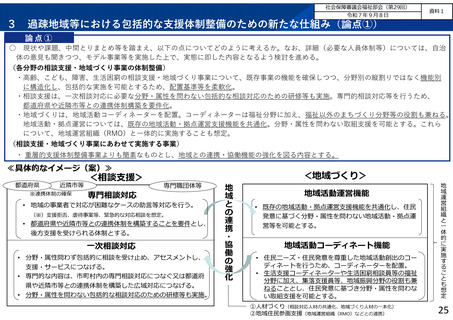

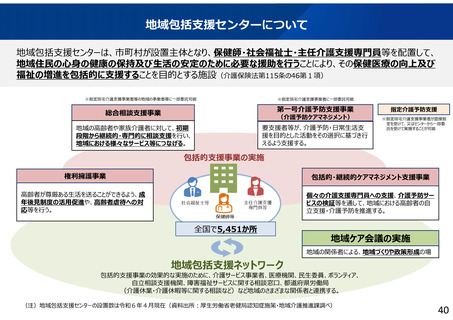

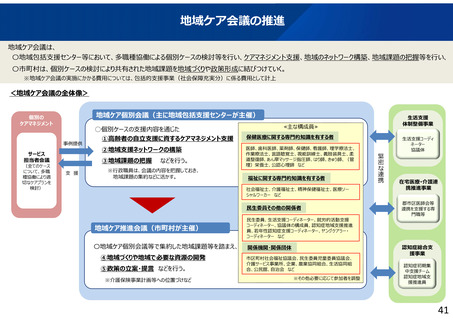

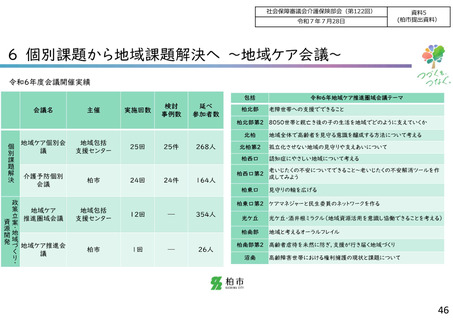

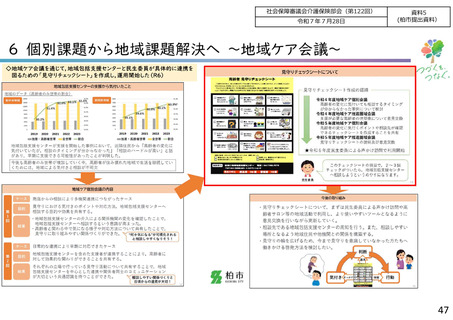

各市町村においてこのような議論を進める場の一つとして地域ケア会議があり、この枠組みを更に活用することが考えられる。地

域ケア会議では、現状でも、個別会議と推進会議を適切に連携させ、身寄りのない高齢者等に係る議論が行われるケースも出始めて

いるが、その機能を一層高め、具体的な対応策や必要に応じた資源開発など、実効的な課題解決につながる取組の推進が考えられる。

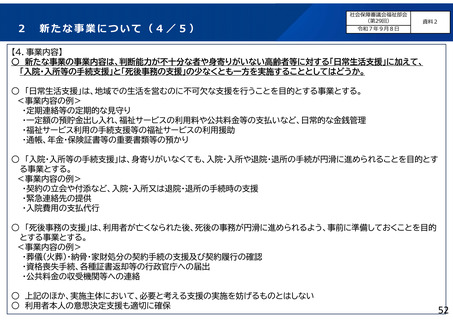

○

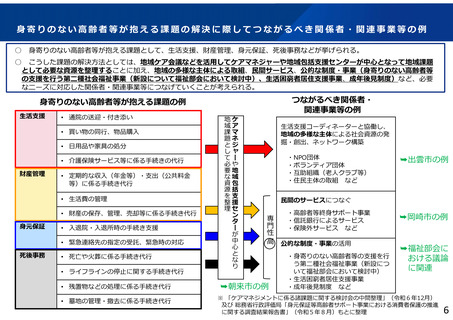

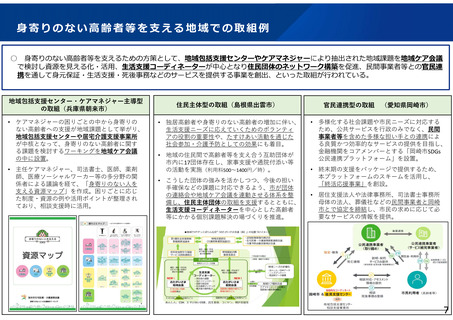

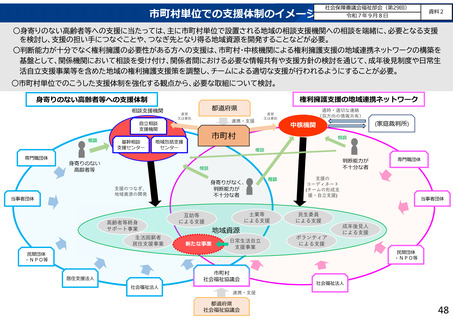

具体的には、身寄りのない高齢者等が抱える課題としては、生活支援、財産管理、身元保証、死後事務などが挙げられるが、こう

した課題に対応するにあたっては、地域ケア会議などを活用してケアマネジャーや地域包括支援センターが中心となって地域課題と

して必要な資源を整理すること(朝来市の例)に加え、地域の多様な主体による取組(出雲市の例)、民間サービス(岡崎市の例)、

身寄りのない高齢者等の支援を行う第二種社会福祉事業(新設について福祉部会において検討中)、生活困窮者居住支援事業、成年

後見制度などの公的な仕組みといった、必要な関係者・関連事業につなげていくことが考えられる。

○

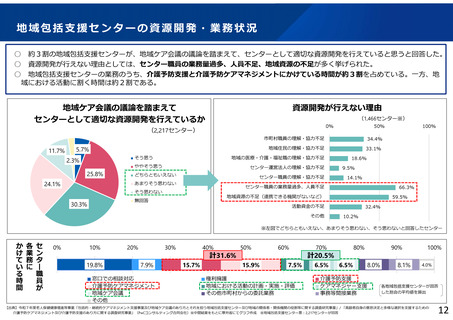

こうした地域ケア会議の活用や相談体制の整備等に当たっては、生活圏域の高齢者のニーズをきめ細かく把握している地域包括支

援センターの役割が非常に重要であるが、こうした取組を主導するに際して、業務量過多、地域での連携機関の不足といった課題が

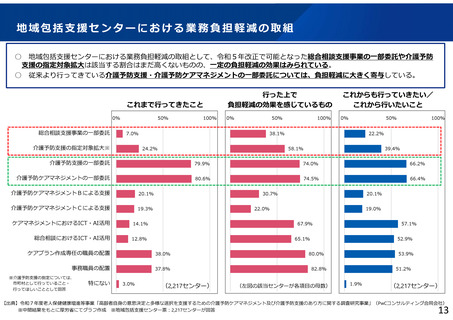

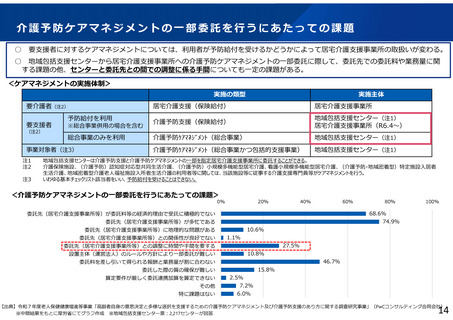

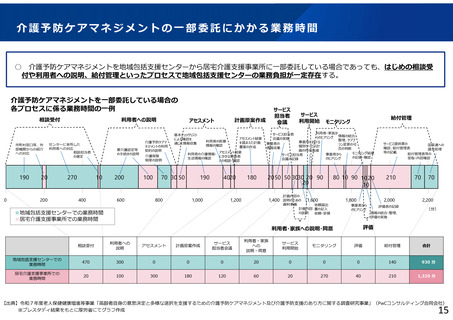

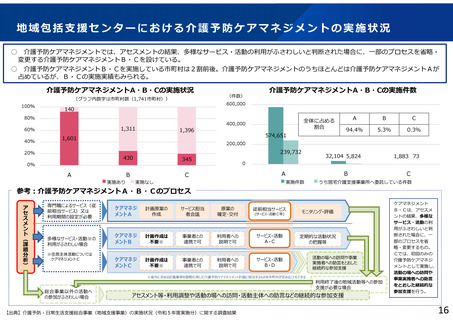

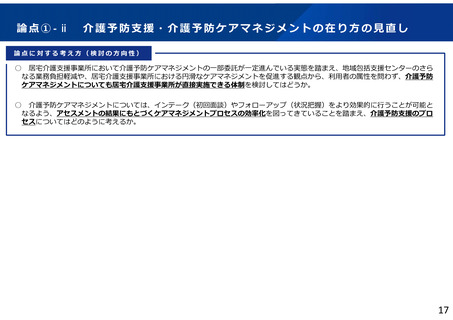

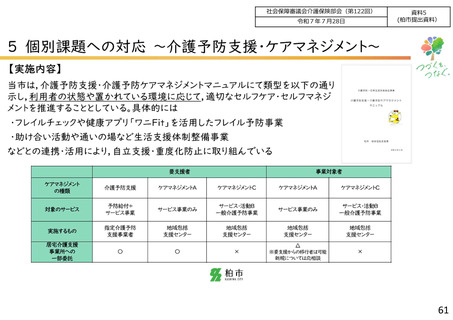

指摘されている。地域包括支援センターが地域での役割を発揮できるようにする観点から、地域包括支援センターの業務の多くを占

める介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの業務の在り方についても、併せて整理することが考えられるか。

5

身寄りのない高齢者等の抱える生活課題への対応に向けた

地域ネットワーク・相談体制の充実に向けた取組の推進

現状・課題

○ 世帯数の推移を見ると、高齢者単身世帯はさらに増加し、2050年頃には全世帯のうち5世帯に1世帯が高齢者単身世帯になること

が想定されている。こうした世帯構成の変化に伴って、身寄りのない高齢者等の増加が見込まれる。

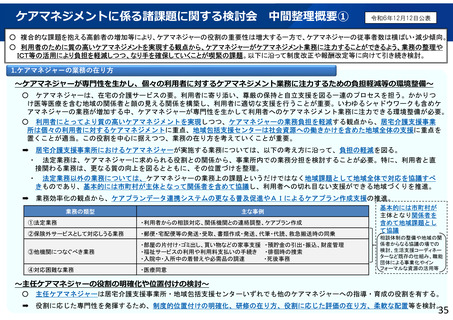

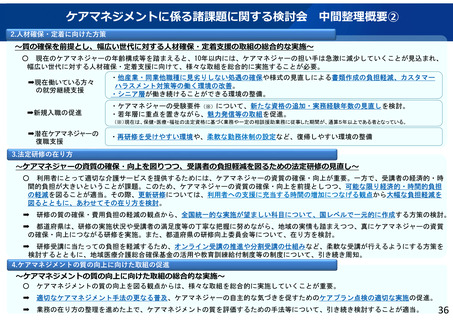

○ 特に、身寄りのない高齢者等への生活課題については、地域の適切なつなぎ先が明確化されていないことなどにより、現在でも、

ケアマネジャー等が法定外業務(いわゆるシャドウワーク)として実施せざるを得ないケースも増加。ケアマネジャーがその専門性

を発揮し、個々の利用者に対するケアマネジメント業務に注力できるようにすることが重要である中で、地域課題として地域全体で

対応を協議することが必要。

※

上記については、ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理(令和6年12月)でも指摘されている。

○

各市町村においてこのような議論を進める場の一つとして地域ケア会議があり、この枠組みを更に活用することが考えられる。地

域ケア会議では、現状でも、個別会議と推進会議を適切に連携させ、身寄りのない高齢者等に係る議論が行われるケースも出始めて

いるが、その機能を一層高め、具体的な対応策や必要に応じた資源開発など、実効的な課題解決につながる取組の推進が考えられる。

○

具体的には、身寄りのない高齢者等が抱える課題としては、生活支援、財産管理、身元保証、死後事務などが挙げられるが、こう

した課題に対応するにあたっては、地域ケア会議などを活用してケアマネジャーや地域包括支援センターが中心となって地域課題と

して必要な資源を整理すること(朝来市の例)に加え、地域の多様な主体による取組(出雲市の例)、民間サービス(岡崎市の例)、

身寄りのない高齢者等の支援を行う第二種社会福祉事業(新設について福祉部会において検討中)、生活困窮者居住支援事業、成年

後見制度などの公的な仕組みといった、必要な関係者・関連事業につなげていくことが考えられる。

○

こうした地域ケア会議の活用や相談体制の整備等に当たっては、生活圏域の高齢者のニーズをきめ細かく把握している地域包括支

援センターの役割が非常に重要であるが、こうした取組を主導するに際して、業務量過多、地域での連携機関の不足といった課題が

指摘されている。地域包括支援センターが地域での役割を発揮できるようにする観点から、地域包括支援センターの業務の多くを占

める介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの業務の在り方についても、併せて整理することが考えられるか。

5