よむ、つかう、まなぶ。

資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第126回 10/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

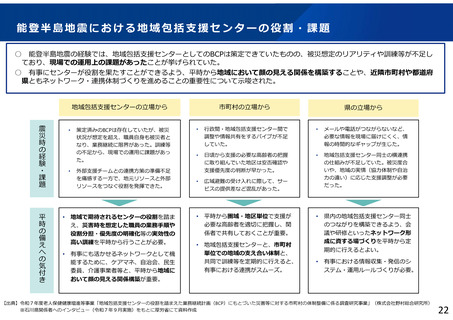

能登半島地震における地域包括支援センターの役割・課題

○ 能登半島地震の経験では、地域包括支援センターとしてのBCPは策定できていたものの、被災想定のリアリティや訓練等が不足し

ており、現場での運用上の課題があったことが挙げられていた。

○ 有事にセンターが役割を果たすことができるよう、平時から地域において顔の見える関係を構築することや、近隣市町村や都道府

県ともネットワーク・連携体制づくりを進めることの重要性について示唆された。

地域包括支援センターの立場から

震

災

時

の

経

験

・

課

題

平

時

の

備

え

へ

の

気

付

き

•

•

•

•

策定済みのBCPは存在していたが、被災

状況が想定を超え、職員自身も被災者と

なり、業務継続に限界があった。訓練等

の不足から、現場での運用に課題があっ

た。

外部支援チームとの連携方策の準備不足

を痛感する一方で、地元リソースと外部

リソースをつなぐ役割を発揮できた。

地域で期待されるセンターの役割を踏ま

え、災害時を想定した職員の業務手順や

役割分担・優先度の明確化等の実効性の

高い訓練を平時から行うことが必要。

有事にも活かせるネットワークとして機

能するために、ケアマネ、自治会、民生

委員、介護事業者等と、平時から地域に

おいて顔の見える関係構築が重要。

市町村の立場から

県の立場から

•

行政間・地域包括支援センター間で

調整や情報共有をするパイプが不足

していた。

•

メールや電話がつながらないなど、

必要な情報を現場に届けにくく、情

報の時間的なギャップが生じた。

•

日頃から支援の必要な高齢者の把握

に取り組んでいた地区は安否確認や

支援優先度の判断が早かった。

•

•

広域避難の受け入れに際して、サー

ビスの提供差など混乱があった。

地域包括支援センター同士の横連携

の仕組みが不足していた。被災度合

いや、地域の実情(協力体制や自治

力の違い)に応じた支援調整が必要

だった。

•

平時から圏域・地区単位で支援が

必要な高齢者を適切に把握し、関

係者で共有しておくことが重要。

•

•

地域包括支援センターと、市町村

単位での地域の支え合い体制と、

共同で訓練等を定期的に行えると、

有事における連携がスムーズ。

県内の地域包括支援センター同士

のつながりを構築できるよう、会

議や研修といったネットワーク形

成に資する場づくりを平時から定

期的に行えるとよい。

•

有事における情報収集・発信のシ

ステム・運用ルールづくりが必要。

【出典】令和7年度老人保健健康増進等事業「地域包括支援センターの役割を踏まえた業務継続計画(BCP)にもとづいた災害等に対する市町村の体制整備に係る調査研究事業」(株式会社野村総合研究所)

※石川県関係者へのインタビュー(令和7年9月実施)をもとに厚労省にて資料作成

22

○ 能登半島地震の経験では、地域包括支援センターとしてのBCPは策定できていたものの、被災想定のリアリティや訓練等が不足し

ており、現場での運用上の課題があったことが挙げられていた。

○ 有事にセンターが役割を果たすことができるよう、平時から地域において顔の見える関係を構築することや、近隣市町村や都道府

県ともネットワーク・連携体制づくりを進めることの重要性について示唆された。

地域包括支援センターの立場から

震

災

時

の

経

験

・

課

題

平

時

の

備

え

へ

の

気

付

き

•

•

•

•

策定済みのBCPは存在していたが、被災

状況が想定を超え、職員自身も被災者と

なり、業務継続に限界があった。訓練等

の不足から、現場での運用に課題があっ

た。

外部支援チームとの連携方策の準備不足

を痛感する一方で、地元リソースと外部

リソースをつなぐ役割を発揮できた。

地域で期待されるセンターの役割を踏ま

え、災害時を想定した職員の業務手順や

役割分担・優先度の明確化等の実効性の

高い訓練を平時から行うことが必要。

有事にも活かせるネットワークとして機

能するために、ケアマネ、自治会、民生

委員、介護事業者等と、平時から地域に

おいて顔の見える関係構築が重要。

市町村の立場から

県の立場から

•

行政間・地域包括支援センター間で

調整や情報共有をするパイプが不足

していた。

•

メールや電話がつながらないなど、

必要な情報を現場に届けにくく、情

報の時間的なギャップが生じた。

•

日頃から支援の必要な高齢者の把握

に取り組んでいた地区は安否確認や

支援優先度の判断が早かった。

•

•

広域避難の受け入れに際して、サー

ビスの提供差など混乱があった。

地域包括支援センター同士の横連携

の仕組みが不足していた。被災度合

いや、地域の実情(協力体制や自治

力の違い)に応じた支援調整が必要

だった。

•

平時から圏域・地区単位で支援が

必要な高齢者を適切に把握し、関

係者で共有しておくことが重要。

•

•

地域包括支援センターと、市町村

単位での地域の支え合い体制と、

共同で訓練等を定期的に行えると、

有事における連携がスムーズ。

県内の地域包括支援センター同士

のつながりを構築できるよう、会

議や研修といったネットワーク形

成に資する場づくりを平時から定

期的に行えるとよい。

•

有事における情報収集・発信のシ

ステム・運用ルールづくりが必要。

【出典】令和7年度老人保健健康増進等事業「地域包括支援センターの役割を踏まえた業務継続計画(BCP)にもとづいた災害等に対する市町村の体制整備に係る調査研究事業」(株式会社野村総合研究所)

※石川県関係者へのインタビュー(令和7年9月実施)をもとに厚労省にて資料作成

22