よむ、つかう、まなぶ。

資料2-3 「がん医療」分野の中間評価(案)について (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64289.html |

| 出典情報 | がん対策推進協議会(第92回 10/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

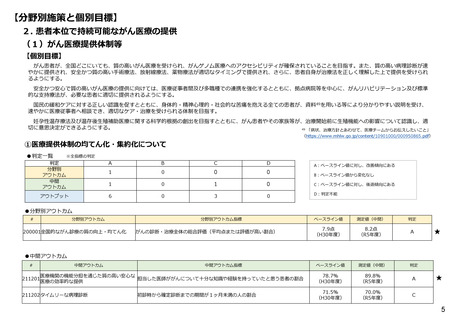

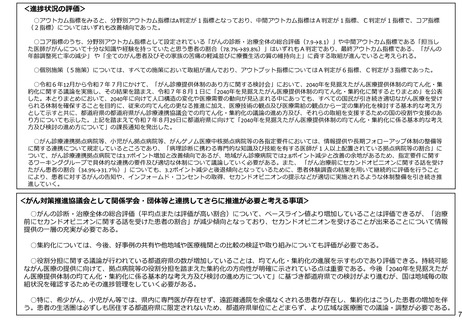

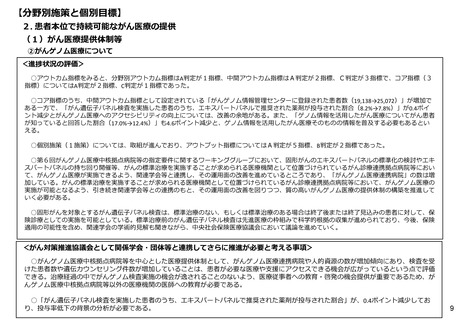

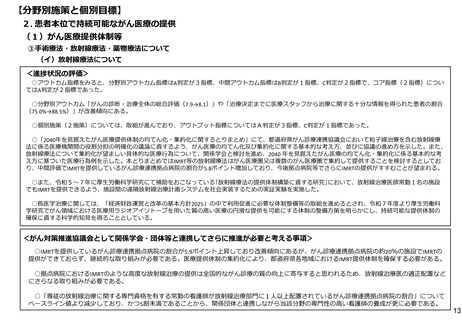

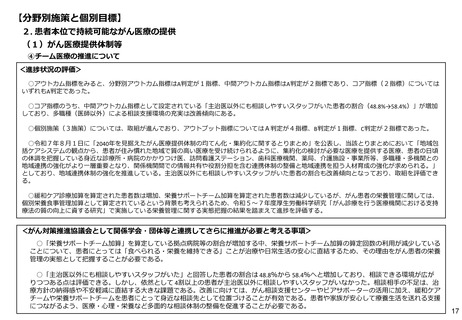

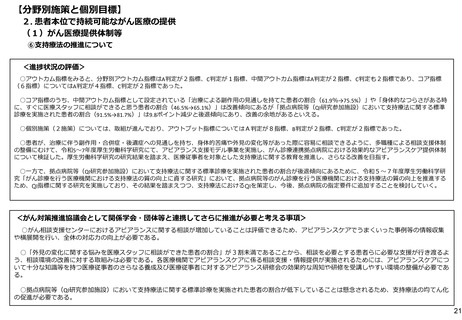

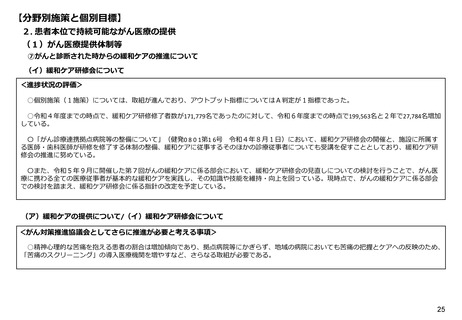

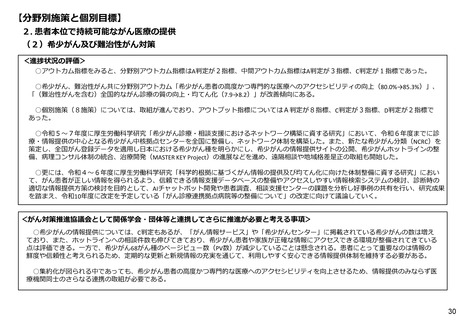

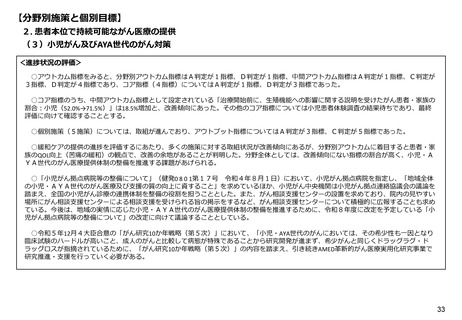

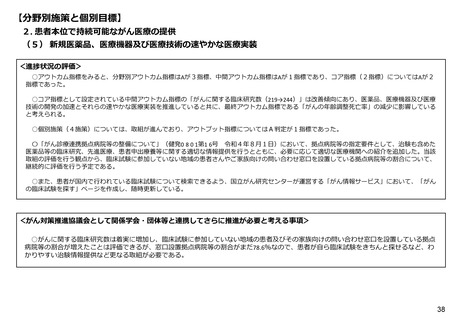

<進捗状況の評価>

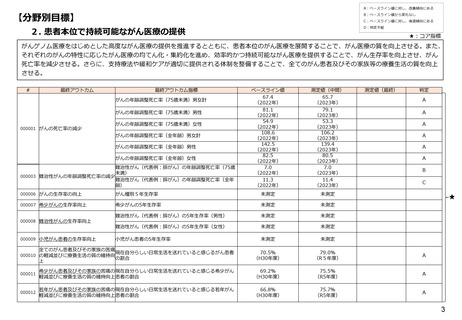

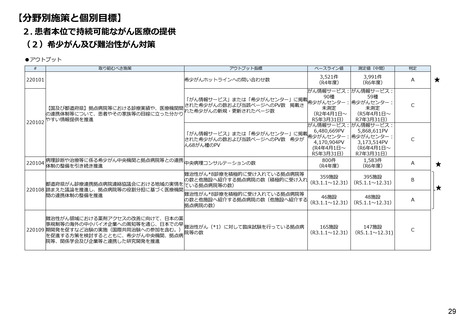

○アウトカム指標をみると、分野別アウトカム指標はA判定が1指標となっており、中間アウトカム指標はA判定が1指標、C判定が1指標で、コア指標

(2指標)についてはいずれも改善傾向であった。

○コア指標のうち、分野別アウトカム指標として設定されている「がんの診断・治療全体の総合評価(7.9→8.1)」や中間アウトカム指標である「担当し

た医師ががんについて十分な知識や経験を持っていたと思う患者の割合(78.7%→89.8%)」はいずれもA判定であり、最終アウトカム指標である、「がんの

年齢調整死亡率の減少」 や「全てのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」に資する取組が進んでいると考えられる。

○個別施策(5施策)については、すべての施策において取組が進んでおり、アウトプット指標についてはA判定が6指標、C判定が3指標であった。

○令和6年12月から令和7年7月にかけて、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」において、2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集

約化に関する議論を実施し、その結果を踏まえ、令和7年8月1日に「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」を公表

した。本とりまとめにおいて、2040年に向けて人口構造の変化や医療需要の動向が見込まれる中にあっても、すべての国民が引き続き適切ながん医療を受け

られる体制を確保することを目的に、従来の均てん化の更なる推進に加え、医療技術の観点及び医療需給の観点から一定の集約化を検討する基本的な考え方

として示すと共に、都道府県の都道府県がん診療連携協議会での均てん化・集約化の議論の進め方及び、それらの取組を支援するための国の役割や支援のあ

り方についても示した。上記を踏まえて令和7年8月29日に都道府県に向けて「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え

方及び検討の進め方について」の課長通知を発出した。

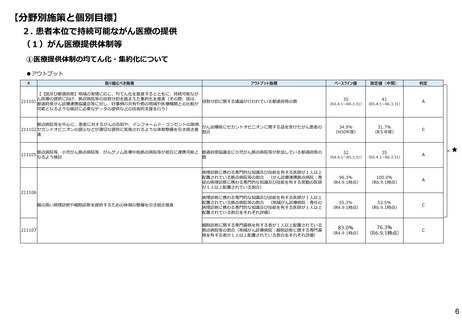

○がん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院等、がんゲノム医療中核拠点病院等の各指定要件においては、情報提供や長期フォローアップ体制の整備等

に関する連携について規定しているところであり、「病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師が1人以上配置されている拠点病院等の割合」に

ついて、がん診療連携拠点病院では3.7ポイント増加と改善傾向であるが、地域がん診療病院では2.8ポイント減少と改善の余地があるため、指定要件に関す

るワーキンググループで具体的な連携の要件及び適切な体制について議論していく必要がある。また、 「がん治療前にセカンドオピニオンに関する話を受け

たがん患者の割合(34.9%→31.7%)」についても、3.2ポイント減少と後退傾向となっているために、患者体験調査の結果を用いて継続的に評価を行うこと

により、患者に対するがんの告知や、インフォームド・コンセントの取得、セカンドオピニオンの提示などが適切に実施されるような体制整備を引き続き推

進していく。

<がん対策推進協議会として関係学会・団体等と連携してさらに推進が必要と考える事項>

○がんの診断・治療全体の総合評価(平均点または評価が高い割合)について、ベースライン値より増加していることは評価できるが、「治療

前にセカンドオピニオンに関する話を受けた患者の割合」が減少傾向となっており、セカンドオピニオンを受けることが出来ることについて情報

提供の一層の充実が必要である。

○集約化については、今後、好事例の共有や他地域や医療機関との比較の検証や取り組みについても評価が必要である。

○役割分担に関する議論が行われている都道府県の数が増加していることは、均てん化・集約化の進展を示すものであり評価できる。持続可能

ながん医療の提供に向けて、拠点病院等の役割分担を踏まえた集約化の方向性が明確に示されている点は重要である。今後「2040年を見据えたが

ん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方について」に基づき都道府県での検討がより進むが、国は地域毎の取

組状況を確認するためその進捗管理をしていく必要がある。

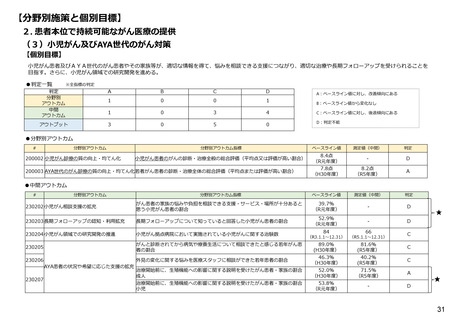

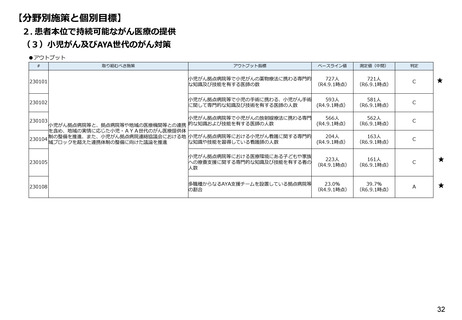

○特に、希少がん、小児がん等では、県内に専門医が存在せず、遠距離通院を余儀なくされる患者が存在し、集約化はこうした患者の増加を伴

う。患者の生活圏は必ずしも居住する都道府県に限定されないため、都道府県単位にとどまらず、より広域な医療圏での議論・調整が必要である。

7

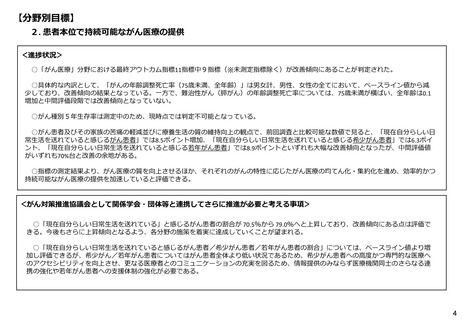

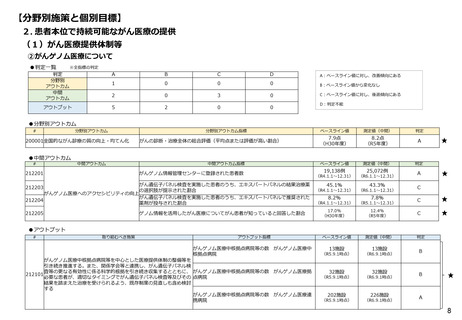

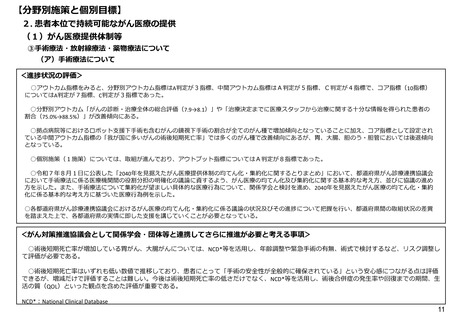

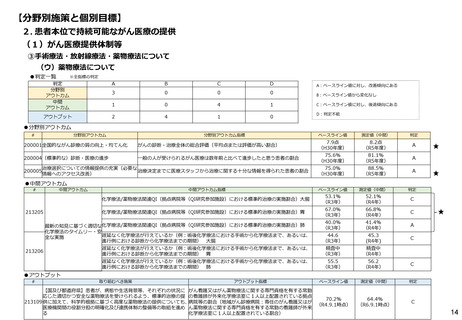

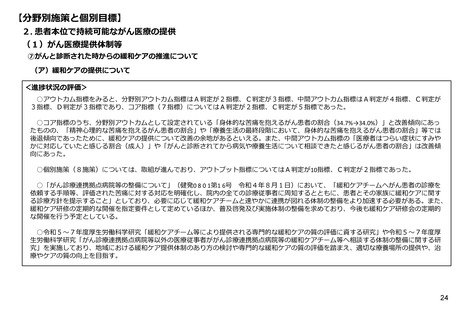

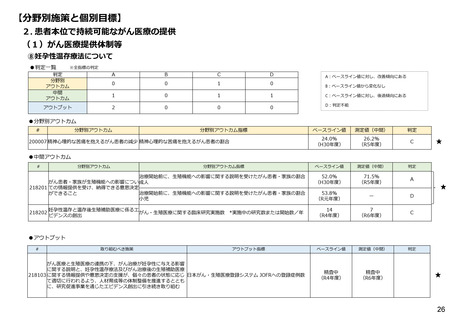

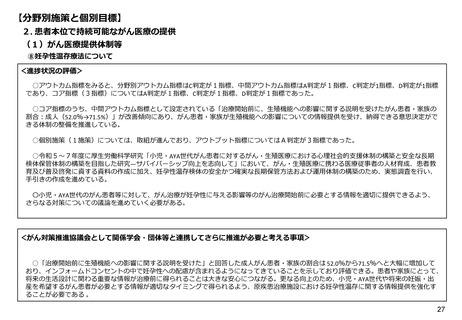

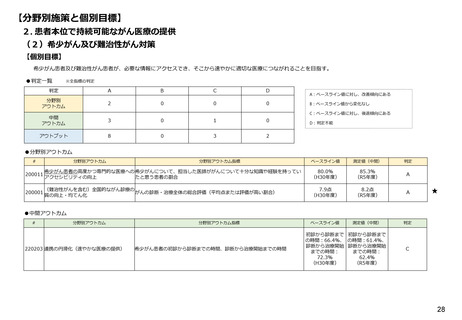

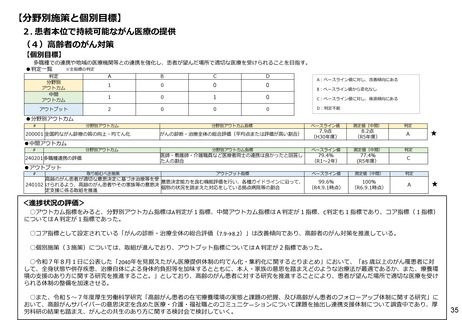

○アウトカム指標をみると、分野別アウトカム指標はA判定が1指標となっており、中間アウトカム指標はA判定が1指標、C判定が1指標で、コア指標

(2指標)についてはいずれも改善傾向であった。

○コア指標のうち、分野別アウトカム指標として設定されている「がんの診断・治療全体の総合評価(7.9→8.1)」や中間アウトカム指標である「担当し

た医師ががんについて十分な知識や経験を持っていたと思う患者の割合(78.7%→89.8%)」はいずれもA判定であり、最終アウトカム指標である、「がんの

年齢調整死亡率の減少」 や「全てのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」に資する取組が進んでいると考えられる。

○個別施策(5施策)については、すべての施策において取組が進んでおり、アウトプット指標についてはA判定が6指標、C判定が3指標であった。

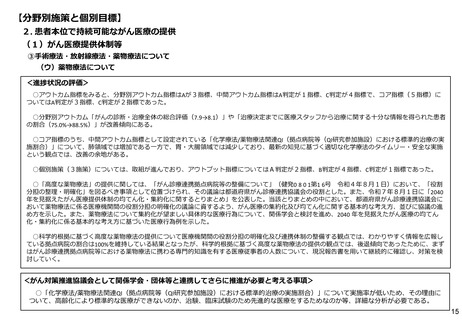

○令和6年12月から令和7年7月にかけて、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」において、2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集

約化に関する議論を実施し、その結果を踏まえ、令和7年8月1日に「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」を公表

した。本とりまとめにおいて、2040年に向けて人口構造の変化や医療需要の動向が見込まれる中にあっても、すべての国民が引き続き適切ながん医療を受け

られる体制を確保することを目的に、従来の均てん化の更なる推進に加え、医療技術の観点及び医療需給の観点から一定の集約化を検討する基本的な考え方

として示すと共に、都道府県の都道府県がん診療連携協議会での均てん化・集約化の議論の進め方及び、それらの取組を支援するための国の役割や支援のあ

り方についても示した。上記を踏まえて令和7年8月29日に都道府県に向けて「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え

方及び検討の進め方について」の課長通知を発出した。

○がん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院等、がんゲノム医療中核拠点病院等の各指定要件においては、情報提供や長期フォローアップ体制の整備等

に関する連携について規定しているところであり、「病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師が1人以上配置されている拠点病院等の割合」に

ついて、がん診療連携拠点病院では3.7ポイント増加と改善傾向であるが、地域がん診療病院では2.8ポイント減少と改善の余地があるため、指定要件に関す

るワーキンググループで具体的な連携の要件及び適切な体制について議論していく必要がある。また、 「がん治療前にセカンドオピニオンに関する話を受け

たがん患者の割合(34.9%→31.7%)」についても、3.2ポイント減少と後退傾向となっているために、患者体験調査の結果を用いて継続的に評価を行うこと

により、患者に対するがんの告知や、インフォームド・コンセントの取得、セカンドオピニオンの提示などが適切に実施されるような体制整備を引き続き推

進していく。

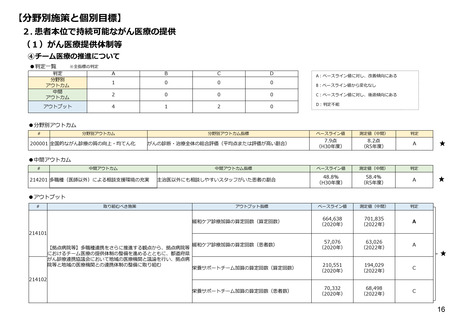

<がん対策推進協議会として関係学会・団体等と連携してさらに推進が必要と考える事項>

○がんの診断・治療全体の総合評価(平均点または評価が高い割合)について、ベースライン値より増加していることは評価できるが、「治療

前にセカンドオピニオンに関する話を受けた患者の割合」が減少傾向となっており、セカンドオピニオンを受けることが出来ることについて情報

提供の一層の充実が必要である。

○集約化については、今後、好事例の共有や他地域や医療機関との比較の検証や取り組みについても評価が必要である。

○役割分担に関する議論が行われている都道府県の数が増加していることは、均てん化・集約化の進展を示すものであり評価できる。持続可能

ながん医療の提供に向けて、拠点病院等の役割分担を踏まえた集約化の方向性が明確に示されている点は重要である。今後「2040年を見据えたが

ん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方について」に基づき都道府県での検討がより進むが、国は地域毎の取

組状況を確認するためその進捗管理をしていく必要がある。

○特に、希少がん、小児がん等では、県内に専門医が存在せず、遠距離通院を余儀なくされる患者が存在し、集約化はこうした患者の増加を伴

う。患者の生活圏は必ずしも居住する都道府県に限定されないため、都道府県単位にとどまらず、より広域な医療圏での議論・調整が必要である。

7