よむ、つかう、まなぶ。

資料1 地域共生社会の更なる展開について (50 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

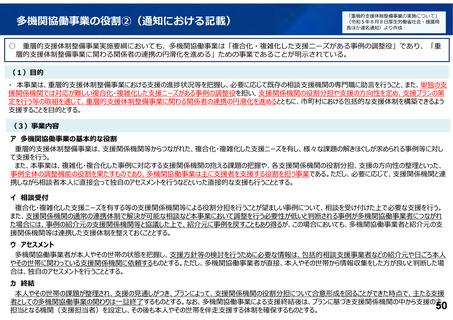

多機関協働事業の役割②(通知における記載)

「重層的支援体制整備事業の実施について」

(令和5年8月8日厚生労働省社会・援護局

長ほか連名通知)より作成

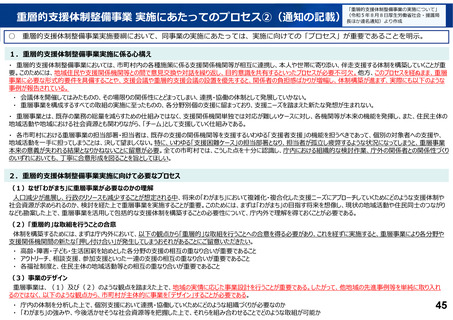

○ 重層的支援体制整備事業実施要綱においても、多機関協働事業は「複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役」であり、「重

層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進める」ための事業であることが明示されている。

(1)目的

・ 本事業は、重層的支援体制整備事業における支援の進捗状況等を把握し、必要に応じて既存の相談支援機関の専門職に助言を行うこと、また、単独の支

援関係機関では対応が難しい複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役を担い、支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定め、支援プランの策

定を行う等の取組を通じて、重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進めるとともに、市町村における包括的な支援体制を構築できるよう

支援することを目的とする。

(3)事業内容

ア 多機関協働事業の基本的な役割

重層的支援体制整備事業は、支援関係機関等からつながれた、複合化・複雑化した支援ニーズを有し、様々な課題の解きほぐしが求められる事例等に対し

て支援を行う。

また、本事業は、複雑化・複合化した事例に対応する支援関係機関の抱える課題の把握や、各支援関係機関の役割分担、支援の方向性の整理といった、

事例全体の調整機能の役割を果たすものであり、多機関協働事業は主に支援者を支援する役割を担う事業である。ただし、必要に応じて、支援関係機関と連

携しながら相談者本人に直接会って独自のアセスメントを行うなどといった直接的な支援も行うこととする。

イ 相談受付

複合化・複雑化した支援ニーズを有する等の支援関係機関等による役割分担を行うことが望ましい事例について、相談を受け付けた上で必要な支援を行う。

また、支援関係機関の通常の連携体制で解決が可能な相談など本事業において調整を行う必要性が低いと判断される事例が多機関協働事業者につながれ

た場合には、事例の紹介元の支援関係機関等と協議した上で、紹介元に事例を戻すこともあり得るが、この場合においても、多機関協働事業者と紹介元の支

援関係機関等は連携した支援体制を整えておくこととする。

ウ アセスメント

多機関協働事業者が本人やその世帯の状態を把握し、支援方針等の検討を行うために必要な情報は、包括的相談支援事業者などの紹介元や日ごろ本人

やその世帯に関わっている支援関係機関に依頼するものとする。ただし、多機関協働事業者が直接、本人やその世帯から情報収集をした方が良いと判断した場

合は、独自のアセスメントを行うこととする。

カ 終結

本人やその世帯の課題が整理され、支援の見通しがつき、プランによって、支援関係機関の役割分担について合意形成を図ることができた時点で、主たる支援

者としての多機関協働事業の関わりは一旦終了するものとする。なお、多機関協働事業による支援終結後は、プランに基づき支援関係機関の中から支援の主

50

担当となる機関(支援担当者)を設定し、その後も本人やその世帯を伴走支援する体制を確保するものとする。

「重層的支援体制整備事業の実施について」

(令和5年8月8日厚生労働省社会・援護局

長ほか連名通知)より作成

○ 重層的支援体制整備事業実施要綱においても、多機関協働事業は「複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役」であり、「重

層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進める」ための事業であることが明示されている。

(1)目的

・ 本事業は、重層的支援体制整備事業における支援の進捗状況等を把握し、必要に応じて既存の相談支援機関の専門職に助言を行うこと、また、単独の支

援関係機関では対応が難しい複合化・複雑化した支援ニーズがある事例の調整役を担い、支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定め、支援プランの策

定を行う等の取組を通じて、重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進めるとともに、市町村における包括的な支援体制を構築できるよう

支援することを目的とする。

(3)事業内容

ア 多機関協働事業の基本的な役割

重層的支援体制整備事業は、支援関係機関等からつながれた、複合化・複雑化した支援ニーズを有し、様々な課題の解きほぐしが求められる事例等に対し

て支援を行う。

また、本事業は、複雑化・複合化した事例に対応する支援関係機関の抱える課題の把握や、各支援関係機関の役割分担、支援の方向性の整理といった、

事例全体の調整機能の役割を果たすものであり、多機関協働事業は主に支援者を支援する役割を担う事業である。ただし、必要に応じて、支援関係機関と連

携しながら相談者本人に直接会って独自のアセスメントを行うなどといった直接的な支援も行うこととする。

イ 相談受付

複合化・複雑化した支援ニーズを有する等の支援関係機関等による役割分担を行うことが望ましい事例について、相談を受け付けた上で必要な支援を行う。

また、支援関係機関の通常の連携体制で解決が可能な相談など本事業において調整を行う必要性が低いと判断される事例が多機関協働事業者につながれ

た場合には、事例の紹介元の支援関係機関等と協議した上で、紹介元に事例を戻すこともあり得るが、この場合においても、多機関協働事業者と紹介元の支

援関係機関等は連携した支援体制を整えておくこととする。

ウ アセスメント

多機関協働事業者が本人やその世帯の状態を把握し、支援方針等の検討を行うために必要な情報は、包括的相談支援事業者などの紹介元や日ごろ本人

やその世帯に関わっている支援関係機関に依頼するものとする。ただし、多機関協働事業者が直接、本人やその世帯から情報収集をした方が良いと判断した場

合は、独自のアセスメントを行うこととする。

カ 終結

本人やその世帯の課題が整理され、支援の見通しがつき、プランによって、支援関係機関の役割分担について合意形成を図ることができた時点で、主たる支援

者としての多機関協働事業の関わりは一旦終了するものとする。なお、多機関協働事業による支援終結後は、プランに基づき支援関係機関の中から支援の主

50

担当となる機関(支援担当者)を設定し、その後も本人やその世帯を伴走支援する体制を確保するものとする。