よむ、つかう、まなぶ。

資料1 地域共生社会の更なる展開について (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2

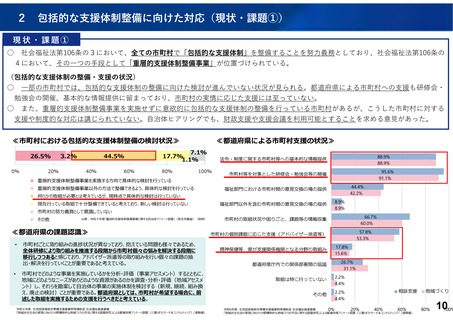

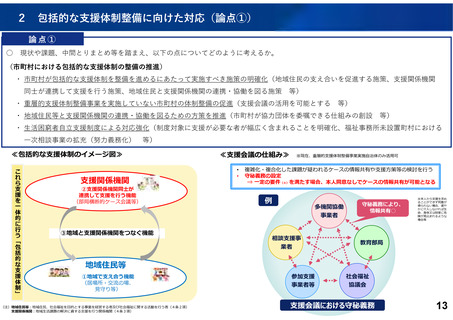

包括的な支援体制整備に向けた対応(現状・課題①)

現状・課題①

○

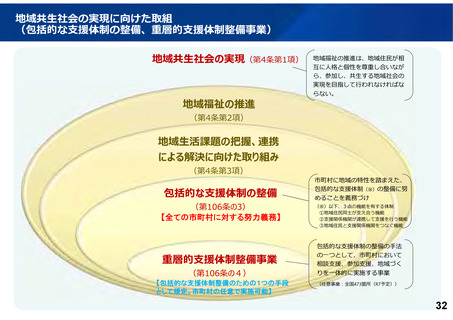

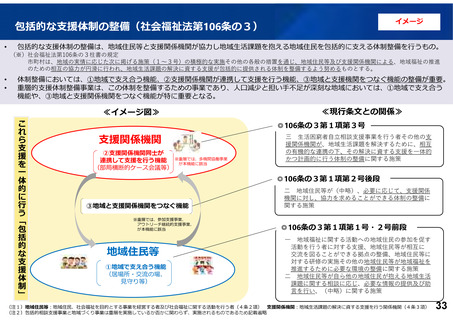

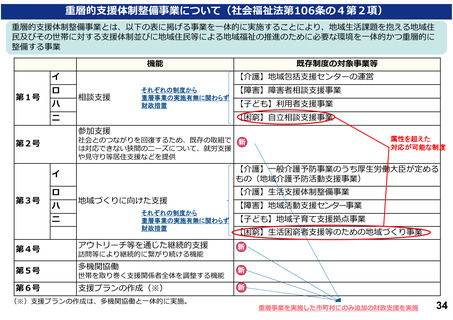

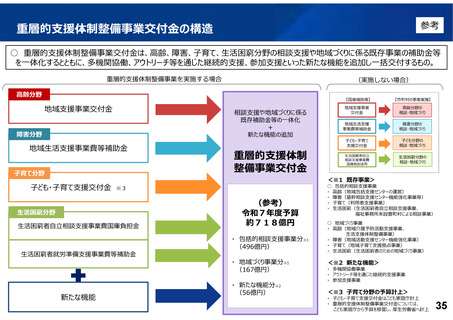

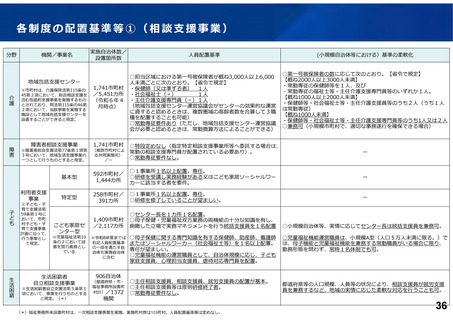

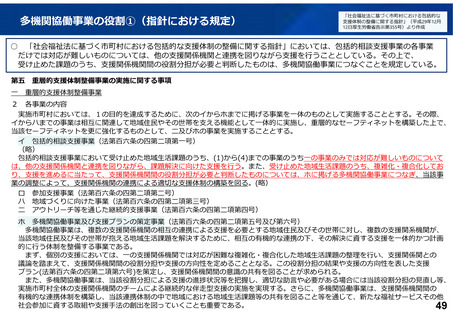

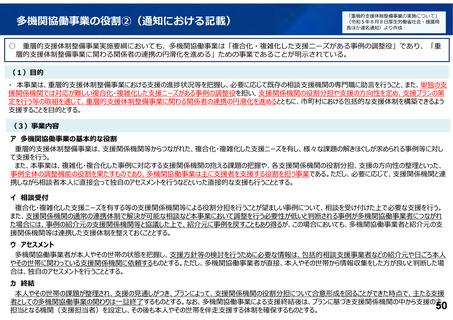

社会福祉法第106条の3において、全ての市町村で「包括的な支援体制」を整備することを努力義務としており、社会福祉法第106条の

4において、その一つの手段として「重層的支援体制整備事業」が位置づけられている。

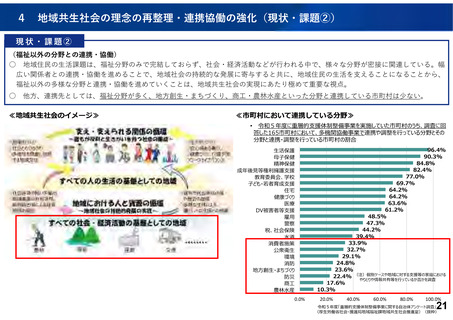

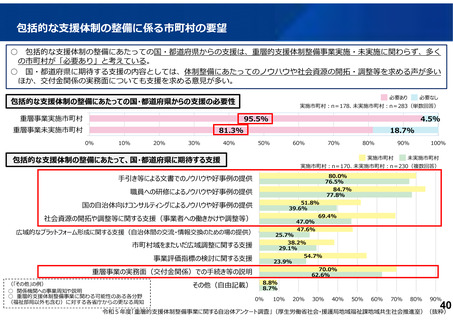

(包括的な支援体制の整備・支援の状況)

○ 一部の市町村では、包括的な支援体制の整備に向けた検討が進んでいない状況が見られる。都道府県による市町村への支援も研修会・

勉強会の開催、基本的な情報提供に留まっており、市町村の実情に応じた支援には至っていない。

○ また、重層的支援体制整備事業を実施せずに意欲的に包括的な支援体制の整備を行っている市町村があるが、こうした市町村に対する

支援や制度的な対応は講じられていない。自治体ヒアリングでも、財政支援や支援会議を利用可能とすることを求める意見があった。

≪市町村における包括的な支援体制整備の検討状況≫

26.5%

0%

20%

3.2%

44.5%

40%

60%

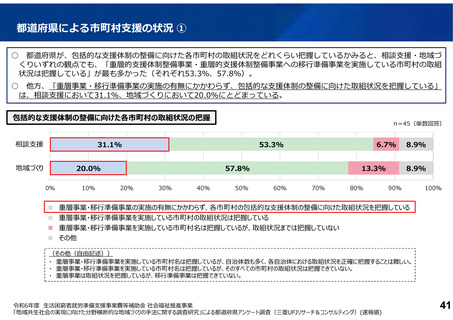

≪都道府県による市町村支援の状況≫

7.1%

17.7%

1.1%

80%

100%

重層的支援体制整備事業を実施する方向で具体的な検討を行っている

重層的支援体制整備事業以外の方法で整備できるよう、具体的な検討を行っている

88.9%

88.9%

法令・制度に関する市町村等への基本的な情報提供

95.6%

91.1%

市町村等を対象とした研修会・勉強会等の開催

44.4%

42.2%

福祉部門における市町村間の意見交換の場の提供

何らかの取組が必要とは考えているが、現時点で具体的な検討は行っていない

現在行っている取組で十分整備できていると考えており、新しい検討は行っていない

8.9%

8.9%

福祉部門以外を含む市町村間の意見交換の場の提供

市町村の努力義務として意識していない

その他

出典:令和5年度「重層的支援体制整備事業に関する自治体アンケート調査」(厚生労働省)(抜粋)

≪都道府県の課題認識≫

•

•

市町村ごとに取り組みの進捗状況が異なっており、抱えている問題も様々であるため、

全体研修により取り組みを推進する段階から市町村個々の悩みを解決する段階に

移行しつつあると感じており、アドバイザー派遣等の取り組みを行い個々の課題の抽

出・解決を行っていくことが重要であると考えている。

市町村でどのような事業を実施しているかを分析・評価(事業アセスメント)するとともに、

地域にどのようなニーズがありどのような資源があるのかを調査・分析・評価(地域アセスメ

ント)し、それらを勘案して自治体の事業の実施体制を検討する(新規、継続、組み換

え、廃止の検討)ことが重要である。都道府県としては、市町村が希望する場合に、前

述した取組を実施するための支援を行うべきだと考えている。

令和6年度 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業

「地域共生社会の実現に向けた分野横断的な地域づくりの手法に関する調査研究」による都道府県アンケート調査(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)(速報値)

66.7%

60.0%

市町村の取組状況や困りごと、課題等の情報収集

57.8%

53.3%

市町村の個別課題に応じた支援(アドバイザー派遣等)

17.8%

15.6%

精神保健等、県が支援関係機関となる分野の取組み

26.7%

31.1%

都道府県庁内での関係部署間の協議

取組は特に行っていない

2.2%

4.4%

その他

2.2%

4.4%

0%

相談支援

20%

40%

60%

令和6年度 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業

「地域共生社会の実現に向けた分野横断的な地域づくりの手法に関する調査研究」による都道府県アンケート調査(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)(速報値)

地域づくり

80%

10100%

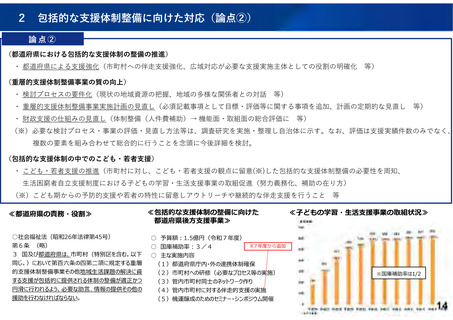

包括的な支援体制整備に向けた対応(現状・課題①)

現状・課題①

○

社会福祉法第106条の3において、全ての市町村で「包括的な支援体制」を整備することを努力義務としており、社会福祉法第106条の

4において、その一つの手段として「重層的支援体制整備事業」が位置づけられている。

(包括的な支援体制の整備・支援の状況)

○ 一部の市町村では、包括的な支援体制の整備に向けた検討が進んでいない状況が見られる。都道府県による市町村への支援も研修会・

勉強会の開催、基本的な情報提供に留まっており、市町村の実情に応じた支援には至っていない。

○ また、重層的支援体制整備事業を実施せずに意欲的に包括的な支援体制の整備を行っている市町村があるが、こうした市町村に対する

支援や制度的な対応は講じられていない。自治体ヒアリングでも、財政支援や支援会議を利用可能とすることを求める意見があった。

≪市町村における包括的な支援体制整備の検討状況≫

26.5%

0%

20%

3.2%

44.5%

40%

60%

≪都道府県による市町村支援の状況≫

7.1%

17.7%

1.1%

80%

100%

重層的支援体制整備事業を実施する方向で具体的な検討を行っている

重層的支援体制整備事業以外の方法で整備できるよう、具体的な検討を行っている

88.9%

88.9%

法令・制度に関する市町村等への基本的な情報提供

95.6%

91.1%

市町村等を対象とした研修会・勉強会等の開催

44.4%

42.2%

福祉部門における市町村間の意見交換の場の提供

何らかの取組が必要とは考えているが、現時点で具体的な検討は行っていない

現在行っている取組で十分整備できていると考えており、新しい検討は行っていない

8.9%

8.9%

福祉部門以外を含む市町村間の意見交換の場の提供

市町村の努力義務として意識していない

その他

出典:令和5年度「重層的支援体制整備事業に関する自治体アンケート調査」(厚生労働省)(抜粋)

≪都道府県の課題認識≫

•

•

市町村ごとに取り組みの進捗状況が異なっており、抱えている問題も様々であるため、

全体研修により取り組みを推進する段階から市町村個々の悩みを解決する段階に

移行しつつあると感じており、アドバイザー派遣等の取り組みを行い個々の課題の抽

出・解決を行っていくことが重要であると考えている。

市町村でどのような事業を実施しているかを分析・評価(事業アセスメント)するとともに、

地域にどのようなニーズがありどのような資源があるのかを調査・分析・評価(地域アセスメ

ント)し、それらを勘案して自治体の事業の実施体制を検討する(新規、継続、組み換

え、廃止の検討)ことが重要である。都道府県としては、市町村が希望する場合に、前

述した取組を実施するための支援を行うべきだと考えている。

令和6年度 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業

「地域共生社会の実現に向けた分野横断的な地域づくりの手法に関する調査研究」による都道府県アンケート調査(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)(速報値)

66.7%

60.0%

市町村の取組状況や困りごと、課題等の情報収集

57.8%

53.3%

市町村の個別課題に応じた支援(アドバイザー派遣等)

17.8%

15.6%

精神保健等、県が支援関係機関となる分野の取組み

26.7%

31.1%

都道府県庁内での関係部署間の協議

取組は特に行っていない

2.2%

4.4%

その他

2.2%

4.4%

0%

相談支援

20%

40%

60%

令和6年度 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業

「地域共生社会の実現に向けた分野横断的な地域づくりの手法に関する調査研究」による都道府県アンケート調査(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)(速報値)

地域づくり

80%

10100%