よむ、つかう、まなぶ。

資料1 地域共生社会の更なる展開について (45 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

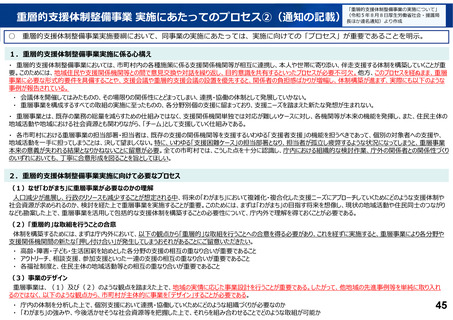

重層的支援体制整備事業 実施にあたってのプロセス②(通知の記載)

○

「重層的支援体制整備事業の実施について」

(令和5年8月8日厚生労働省社会・援護局

長ほか連名通知)より作成

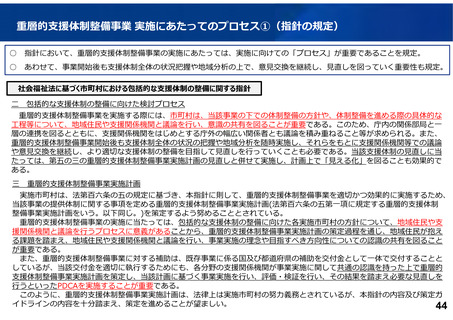

重層的支援体制整備事業実施要綱において、同事業の実施にあたっては、実施に向けての「プロセス」が重要であることを明示。

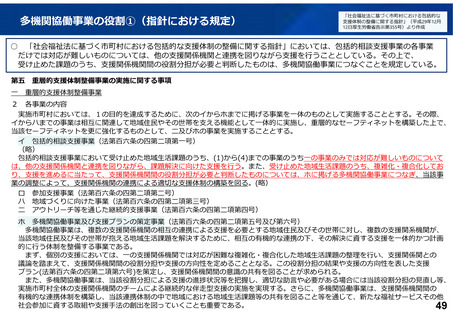

1.重層的支援体制整備事業実施に係る心構え

・ 重層的支援体制整備事業においては、市町村内の各種施策に係る支援関係機関等が相互に連携し、本人や世帯に寄り添い、伴走支援する体制を構築していくことが重

要。このためには、地域住民や支援関係機関等との間で意見交換や対話を繰り返し、目的意識を共有するといったプロセスが必要不可欠。他方、このプロセスを経ぬまま、重層

事業に必要な形式的要件を具備することや、支援会議や重層的支援会議の設置を優先すると、関係者の負担感ばかりが増幅し、体制構築が進まず、実際にも以下のような

事例が報告されている。

・ 会議体を開催してはみたものの、その場限りの関係性にとどまってしまい、連携・協働の体制として発展していかない。

・ 重層事業を構成するすべての取組の実施に至ったものの、各分野別個の支援に留まっており、支援ニーズを踏まえた新たな発想が生まれない。

・ 重層事業とは、既存の業務の総量を減らすための仕組みではなく、支援関係機関単独では対応が難しいケースに対し、各機関等が本来の機能を発揮し、また、住民主体の

地域活動や地域における社会資源とも関わりながら、「チーム」として支援していく仕組みである。

・ 各市町村における重層事業の担当部署・担当者は、既存の支援の関係機関等を支援するいわゆる「支援者支援」の機能を担うべきであって、個別の対象者への支援や、

地域活動を一手に担ってしまうことは、決して望ましくない。特に、いわゆる「支援困難ケース」の担当部署となり、担当者が孤立し疲弊するような状況になってしまうと、重層事業

本来の意義が失われる結果となりかねないことに留意が必要。全ての市町村では、こうした点を十分に認識し、庁内における組織的な検討作業、庁外の関係者との関係性づくり

のいずれにおいても、丁寧に合意形成を図ることを旨としてほしい。

2.重層的支援体制整備事業実施に向けて必要なプロセス

(1)なぜ「わがまち」に重層事業が必要なのかの理解

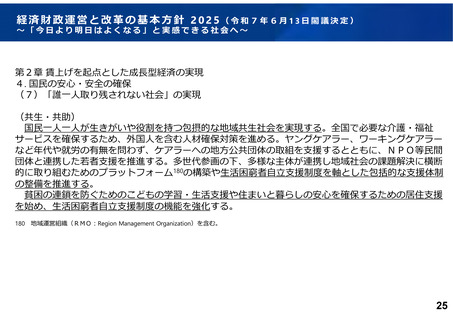

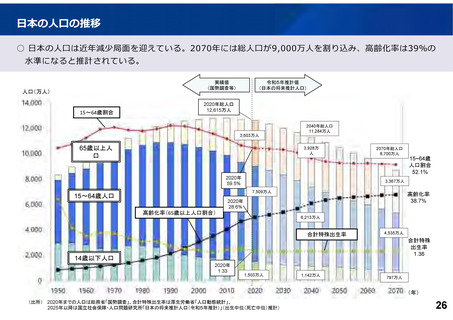

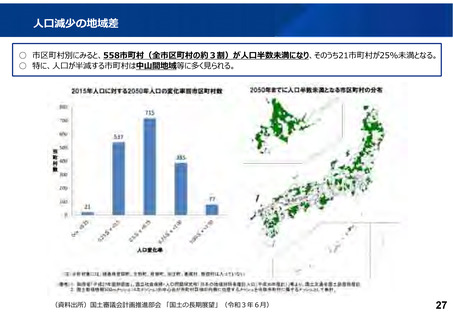

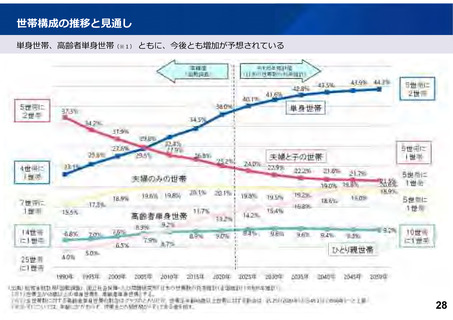

人口減少が進展し、行政のリソースも減少することが想定される中、将来の「わがまち」において複雑化・複合化した支援ニーズにアプローチしていくためにどのような支援体制や

社会資源が求められるのか、検討を経た上で重層事業を実施することが重要。このためには、まずは「わがまち」の目指す将来を想像し、現状の地域活動や住民同士のつながり

なども勘案した上で、重層事業を活用して包括的な支援体制を構築することの必要性について、庁内外で理解を得ておくことが必要である。

(2)「重層的」な取組を行うことの合意

体制を構築するためには、まずは庁内外において、以下の観点から「重層的」な取組を行うことへの合意を得る必要があり、これを経ずに実施すると、重層事業により各分野や

支援関係機関間の新たな「押し付け合い」が発生してしまうおそれがあることにご留意いただきたい。

・ 高齢・障害・子ども・生活困窮を始めとした各分野の支援の相互の重なり合いが重要であること

・ アウトリーチ、相談支援、参加支援といった一連の支援の相互の重なり合いが重要であること

・ 各福祉制度と、住民主体の地域活動等との相互の重なり合いが重要であること

(3)事業のデザイン

重層事業は、(1)及び(2)のような観点を踏まえた上で、地域の実情に応じた事業設計を行うことが重要である。したがって、他地域の先進事例等を単純に取り入れ

るのではなく、以下のような観点から、市町村が主体的に事業を「デザイン」することが必要である。

・ 庁内の体制を分析した上で、個別支援において連携・協働していくためにどのような組織づくりが必要なのか

・ 「わがまち」の強みや、今後活かせそうな社会資源等を把握した上で、それらを組み合わせることでどのような取組が可能か

45

○

「重層的支援体制整備事業の実施について」

(令和5年8月8日厚生労働省社会・援護局

長ほか連名通知)より作成

重層的支援体制整備事業実施要綱において、同事業の実施にあたっては、実施に向けての「プロセス」が重要であることを明示。

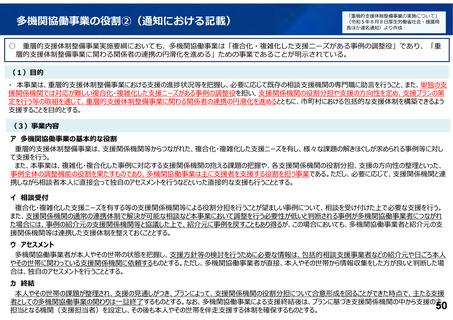

1.重層的支援体制整備事業実施に係る心構え

・ 重層的支援体制整備事業においては、市町村内の各種施策に係る支援関係機関等が相互に連携し、本人や世帯に寄り添い、伴走支援する体制を構築していくことが重

要。このためには、地域住民や支援関係機関等との間で意見交換や対話を繰り返し、目的意識を共有するといったプロセスが必要不可欠。他方、このプロセスを経ぬまま、重層

事業に必要な形式的要件を具備することや、支援会議や重層的支援会議の設置を優先すると、関係者の負担感ばかりが増幅し、体制構築が進まず、実際にも以下のような

事例が報告されている。

・ 会議体を開催してはみたものの、その場限りの関係性にとどまってしまい、連携・協働の体制として発展していかない。

・ 重層事業を構成するすべての取組の実施に至ったものの、各分野別個の支援に留まっており、支援ニーズを踏まえた新たな発想が生まれない。

・ 重層事業とは、既存の業務の総量を減らすための仕組みではなく、支援関係機関単独では対応が難しいケースに対し、各機関等が本来の機能を発揮し、また、住民主体の

地域活動や地域における社会資源とも関わりながら、「チーム」として支援していく仕組みである。

・ 各市町村における重層事業の担当部署・担当者は、既存の支援の関係機関等を支援するいわゆる「支援者支援」の機能を担うべきであって、個別の対象者への支援や、

地域活動を一手に担ってしまうことは、決して望ましくない。特に、いわゆる「支援困難ケース」の担当部署となり、担当者が孤立し疲弊するような状況になってしまうと、重層事業

本来の意義が失われる結果となりかねないことに留意が必要。全ての市町村では、こうした点を十分に認識し、庁内における組織的な検討作業、庁外の関係者との関係性づくり

のいずれにおいても、丁寧に合意形成を図ることを旨としてほしい。

2.重層的支援体制整備事業実施に向けて必要なプロセス

(1)なぜ「わがまち」に重層事業が必要なのかの理解

人口減少が進展し、行政のリソースも減少することが想定される中、将来の「わがまち」において複雑化・複合化した支援ニーズにアプローチしていくためにどのような支援体制や

社会資源が求められるのか、検討を経た上で重層事業を実施することが重要。このためには、まずは「わがまち」の目指す将来を想像し、現状の地域活動や住民同士のつながり

なども勘案した上で、重層事業を活用して包括的な支援体制を構築することの必要性について、庁内外で理解を得ておくことが必要である。

(2)「重層的」な取組を行うことの合意

体制を構築するためには、まずは庁内外において、以下の観点から「重層的」な取組を行うことへの合意を得る必要があり、これを経ずに実施すると、重層事業により各分野や

支援関係機関間の新たな「押し付け合い」が発生してしまうおそれがあることにご留意いただきたい。

・ 高齢・障害・子ども・生活困窮を始めとした各分野の支援の相互の重なり合いが重要であること

・ アウトリーチ、相談支援、参加支援といった一連の支援の相互の重なり合いが重要であること

・ 各福祉制度と、住民主体の地域活動等との相互の重なり合いが重要であること

(3)事業のデザイン

重層事業は、(1)及び(2)のような観点を踏まえた上で、地域の実情に応じた事業設計を行うことが重要である。したがって、他地域の先進事例等を単純に取り入れ

るのではなく、以下のような観点から、市町村が主体的に事業を「デザイン」することが必要である。

・ 庁内の体制を分析した上で、個別支援において連携・協働していくためにどのような組織づくりが必要なのか

・ 「わがまち」の強みや、今後活かせそうな社会資源等を把握した上で、それらを組み合わせることでどのような取組が可能か

45