よむ、つかう、まなぶ。

資料1 地域共生社会の更なる展開について (49 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

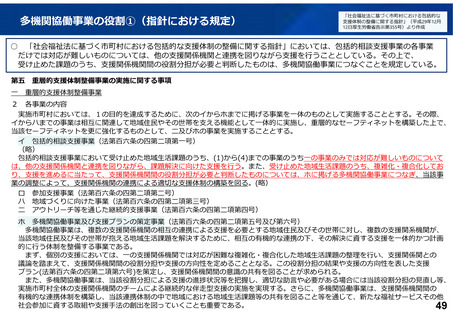

多機関協働事業の役割①(指針における規定)

○

「社会福祉法に基づく市町村における包括的な

支援体制の整備に関する指針」(平成29年12月

12日厚生労働省告示第355号)より作成

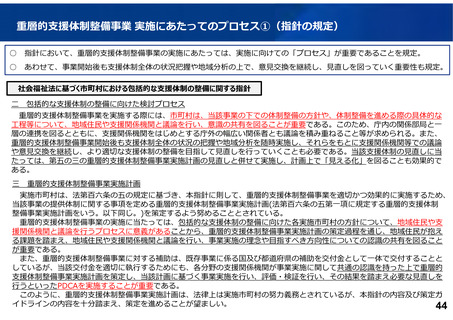

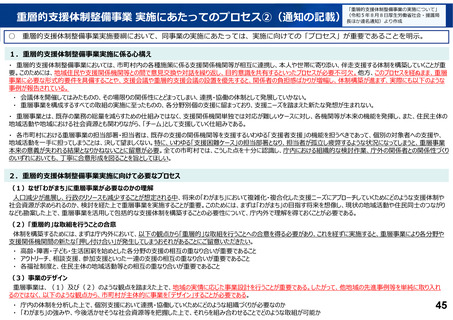

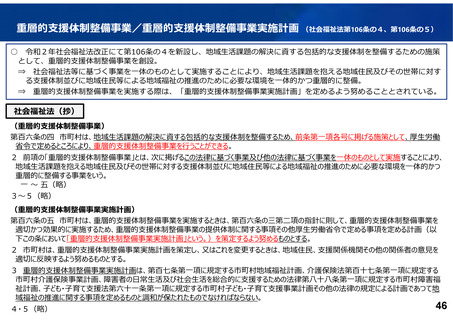

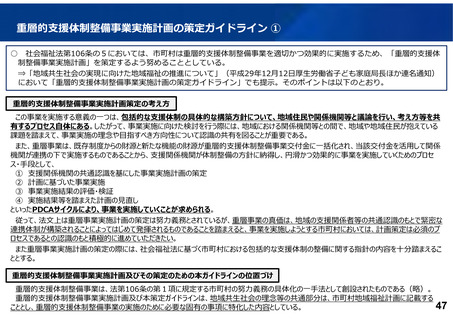

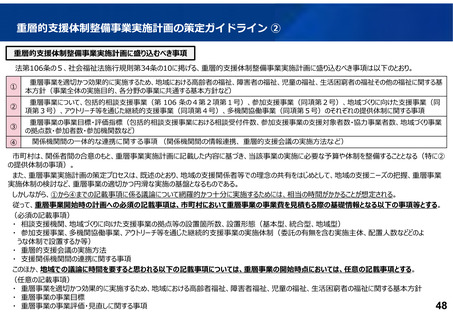

「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」においては、包括的相談支援事業の各事業

だけでは対応が難しいものについては、他の支援関係機関と連携を図りながら支援を行うこととしている。その上で、

受け止めた課題のうち、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものは、多機関協働事業につなぐことを規定している。

第五

重層的支援体制整備事業の実施に関する事項

一 重層的支援体制整備事業

2 各事業の内容

実施市町村においては、1の目的を達成するために、次のイからホまでに掲げる事業を一体のものとして実施することとする。その際、

イからハまでの事業は相互に関連して地域住民やその世帯を支える機能として一体的に実施し、重層的なセーフティネットを構築した上で、

当該セーフティネットを更に強化するものとして、ニ及びホの事業を実施することとする。

イ 包括的相談支援事業(法第百六条の四第二項第一号)

(略)

包括的相談支援事業において受け止めた地域生活課題のうち、(1)から(4)までの事業のうち一の事業のみでは対応が難しいものについて

は、他の支援関係機関と連携を図りながら、課題解決に向けた支援を行う。また、受け止めた地域生活課題のうち、複雑化・複合化してお

り、支援を進めるに当たって、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものについては、ホに掲げる多機関協働事業につなぎ、当該事

業の調整によって、支援関係機関の連携による適切な支援体制の構築を図る。(略)

ロ 参加支援事業(法第百六条の四第二項第二号)

ハ 地域づくりに向けた事業(法第百六条の四第二項第三号)

ニ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第百六条の四第二項第四号)

ホ 多機関協働事業及び支援プランの策定事業(法第百六条の四第二項第五号及び第六号)

多機関協働事業は、複数の支援関係機関の相互の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関系機関が、

当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画

的に行う体制を整備する事業である。

まず、個別の支援においては、一の支援関係機関では対応が困難な複雑化・複合化した地域生活課題の整理を行い、支援関係関との

議論を踏まえて、支援関係機関間の役割分担や支援の方向性を定めることとなる。この役割分担の結果や支援の方向性を表した支援

プラン(法第百六条の四第二項第六号)を策定し、支援関係機関間の意識の共有を図ることが求められる。

また、多機関協働事業は、当該役割分担による支援の進捗状況等を把握し、適切な助言や必要がある場合には当該役割分担の見直し等、

実施市町村全体の支援関係機関のチームによる継続的な伴走型支援の実施を実現する。さらに、多機関協働事業は、支援関係機関間の

有機的な連携体制を構築し、当該連携体制の中で地域における地域生活課題等の共有を図ること等を通じて、新たな福祉サービスその他

社会参加に資する取組や支援手法の創出を図っていくことも重要である。

49

○

「社会福祉法に基づく市町村における包括的な

支援体制の整備に関する指針」(平成29年12月

12日厚生労働省告示第355号)より作成

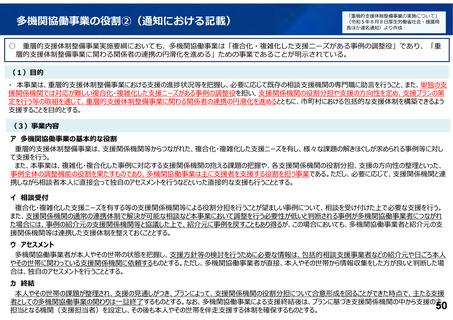

「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」においては、包括的相談支援事業の各事業

だけでは対応が難しいものについては、他の支援関係機関と連携を図りながら支援を行うこととしている。その上で、

受け止めた課題のうち、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものは、多機関協働事業につなぐことを規定している。

第五

重層的支援体制整備事業の実施に関する事項

一 重層的支援体制整備事業

2 各事業の内容

実施市町村においては、1の目的を達成するために、次のイからホまでに掲げる事業を一体のものとして実施することとする。その際、

イからハまでの事業は相互に関連して地域住民やその世帯を支える機能として一体的に実施し、重層的なセーフティネットを構築した上で、

当該セーフティネットを更に強化するものとして、ニ及びホの事業を実施することとする。

イ 包括的相談支援事業(法第百六条の四第二項第一号)

(略)

包括的相談支援事業において受け止めた地域生活課題のうち、(1)から(4)までの事業のうち一の事業のみでは対応が難しいものについて

は、他の支援関係機関と連携を図りながら、課題解決に向けた支援を行う。また、受け止めた地域生活課題のうち、複雑化・複合化してお

り、支援を進めるに当たって、支援関係機関間の役割分担が必要と判断したものについては、ホに掲げる多機関協働事業につなぎ、当該事

業の調整によって、支援関係機関の連携による適切な支援体制の構築を図る。(略)

ロ 参加支援事業(法第百六条の四第二項第二号)

ハ 地域づくりに向けた事業(法第百六条の四第二項第三号)

ニ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第百六条の四第二項第四号)

ホ 多機関協働事業及び支援プランの策定事業(法第百六条の四第二項第五号及び第六号)

多機関協働事業は、複数の支援関係機関の相互の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関系機関が、

当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画

的に行う体制を整備する事業である。

まず、個別の支援においては、一の支援関係機関では対応が困難な複雑化・複合化した地域生活課題の整理を行い、支援関係関との

議論を踏まえて、支援関係機関間の役割分担や支援の方向性を定めることとなる。この役割分担の結果や支援の方向性を表した支援

プラン(法第百六条の四第二項第六号)を策定し、支援関係機関間の意識の共有を図ることが求められる。

また、多機関協働事業は、当該役割分担による支援の進捗状況等を把握し、適切な助言や必要がある場合には当該役割分担の見直し等、

実施市町村全体の支援関係機関のチームによる継続的な伴走型支援の実施を実現する。さらに、多機関協働事業は、支援関係機関間の

有機的な連携体制を構築し、当該連携体制の中で地域における地域生活課題等の共有を図ること等を通じて、新たな福祉サービスその他

社会参加に資する取組や支援手法の創出を図っていくことも重要である。

49