よむ、つかう、まなぶ。

資料1 地域共生社会の更なる展開について (36 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

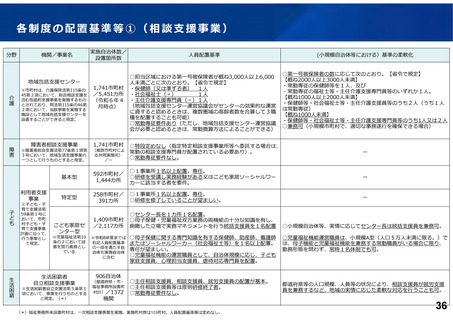

各制度の配置基準等①(相談支援事業)

分野

機関/事業名

地域包括支援センター

介護

※市町村は、介護保険法第115条の

45第2項において、総合相談支援を

含む包括的支援事業を実施するもの

とされており、同法第115条の46第

2項において、当該事業を実施する

施設として地域包括支援センターを

設置することができると規定。

障害

障害者相談支援事業

※障害差総合支援法第77条第1項第

3号において、地域生活支援事業の

一つとして行うものとすると規定。

利用者支援

事業

実施自治体数/

設置箇所数

1,741市町村

/5,451カ所

(令和6年4

月時点)

1,741市町村

(複数市町村によ

る共同実施可)

/ー

人員配置基準

○担当区域における第一号被保険者が概ね3,000人以上6,000

人未満ごとに次のとおり。【省令で規定】

・保健師(又は準ずる者) 1人

・社会福祉士(〃)

1人

・主任介護支援専門員(〃)1人

(地域包括支援センター運営協議会がセンターの効果的な運営

に資すると認めるときは、複数圏域の高齢者数を合算して3職

種を配置することも可能)

○常勤専従要件あり(ただし、地域包括支援センター運営協議

会が必要と認めるときは、常勤換算方法によることができる)

(小規模自治体等における)基準の柔軟化

○第一号被保険者の数に応じて次のとおり。【省令で規定】

【概ね2000人以上3000人未満】

・常勤専従の保健師等を1人、及び

・常勤専従の福祉士等・主任介護支援専門員等のいずれか1人。

【概ね1000人以上2000人未満】

・保健師等・社会福祉士等・主任介護支援員等のうち2人(うち1人

は常勤専従)

【概ね1000人未満】

・保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等のうち1人又は2人

○兼務可(小規模市町村で、適切な事務遂行を確保できる場合)

○特段定めなし(指定特定相談支援事業所等へ委託する場合は、

常勤の相談支援専門員が配置されている必要あり)。

○常勤専従要件なし。

ー

子ども

基本型

592市町村/

1,444カ所

○1事業所1名以上配置。専任。

○研修を受講し実務経験がある又はこども家庭ソーシャルワー

カーに該当する者を要件。

ー

特定型

258市町村/

391カ所

○1事業所1名以上配置。専任。

○研修を修了していることが望ましい。

ー

1,409市町村

/2,117カ所

○センター長を1カ所1名配置。

○母子保健・児童福祉双方業務の両機能の十分な知識を有し、

俯瞰した立場で実務マネジメントを行う統括支援員を1名配置

※子ども・子

育て支援法第

59条第1号に

おいて、市町

村子ども・子

こども家庭セ

育て支援事業

ンター型

計画に沿って、

※児童福祉法第10

行う事業とし

条の2において設

て規定。

置を努力義務とし

ている

生活困窮

生活困窮者

自立相談支援事業

※生活困窮者自立支援法第5条第1

項において、事業を行うものとする

と規定。(*)

※令和8年度までは

右記人員配置基準

の一部を満たす自

治体も実施自治体

に含む

906自治体

(都道府県・市・

福祉事務所設置町

村計)/1372

機関

○母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師

またはソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置。

専任が望ましい。

○児童福祉機能の運営職員として、自治体規模に応じ、子ども

家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員を配置。

○主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の配置が基本。

○主任相談支援員等は原則研修終了者。

○常勤専従要件なし。

(*)福祉事務所未設置町村は、一次相談支援事業を実施。実施町村数は103町村。人員配置基準等は定めなし。

○小規模自治体等、実情に応じてセンター長は統括支援員を兼務可。

○児童福祉機能運営職員は、小規模A型(人口5万人未満に限る。)で

は、母子機能と児童福祉機能を兼務する常勤職員がいる場合に限り、

勤務形態を問わず、常時1名体制でも可。

都道府県等の人口規模、人員等の状況により、相談支援員が就労支援

員を兼務するなど、地域の実情に応じた柔軟な対応を行うことも可。

36

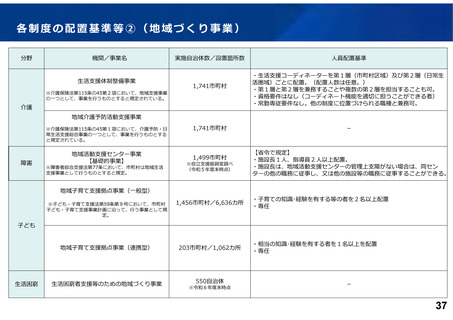

分野

機関/事業名

地域包括支援センター

介護

※市町村は、介護保険法第115条の

45第2項において、総合相談支援を

含む包括的支援事業を実施するもの

とされており、同法第115条の46第

2項において、当該事業を実施する

施設として地域包括支援センターを

設置することができると規定。

障害

障害者相談支援事業

※障害差総合支援法第77条第1項第

3号において、地域生活支援事業の

一つとして行うものとすると規定。

利用者支援

事業

実施自治体数/

設置箇所数

1,741市町村

/5,451カ所

(令和6年4

月時点)

1,741市町村

(複数市町村によ

る共同実施可)

/ー

人員配置基準

○担当区域における第一号被保険者が概ね3,000人以上6,000

人未満ごとに次のとおり。【省令で規定】

・保健師(又は準ずる者) 1人

・社会福祉士(〃)

1人

・主任介護支援専門員(〃)1人

(地域包括支援センター運営協議会がセンターの効果的な運営

に資すると認めるときは、複数圏域の高齢者数を合算して3職

種を配置することも可能)

○常勤専従要件あり(ただし、地域包括支援センター運営協議

会が必要と認めるときは、常勤換算方法によることができる)

(小規模自治体等における)基準の柔軟化

○第一号被保険者の数に応じて次のとおり。【省令で規定】

【概ね2000人以上3000人未満】

・常勤専従の保健師等を1人、及び

・常勤専従の福祉士等・主任介護支援専門員等のいずれか1人。

【概ね1000人以上2000人未満】

・保健師等・社会福祉士等・主任介護支援員等のうち2人(うち1人

は常勤専従)

【概ね1000人未満】

・保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等のうち1人又は2人

○兼務可(小規模市町村で、適切な事務遂行を確保できる場合)

○特段定めなし(指定特定相談支援事業所等へ委託する場合は、

常勤の相談支援専門員が配置されている必要あり)。

○常勤専従要件なし。

ー

子ども

基本型

592市町村/

1,444カ所

○1事業所1名以上配置。専任。

○研修を受講し実務経験がある又はこども家庭ソーシャルワー

カーに該当する者を要件。

ー

特定型

258市町村/

391カ所

○1事業所1名以上配置。専任。

○研修を修了していることが望ましい。

ー

1,409市町村

/2,117カ所

○センター長を1カ所1名配置。

○母子保健・児童福祉双方業務の両機能の十分な知識を有し、

俯瞰した立場で実務マネジメントを行う統括支援員を1名配置

※子ども・子

育て支援法第

59条第1号に

おいて、市町

村子ども・子

こども家庭セ

育て支援事業

ンター型

計画に沿って、

※児童福祉法第10

行う事業とし

条の2において設

て規定。

置を努力義務とし

ている

生活困窮

生活困窮者

自立相談支援事業

※生活困窮者自立支援法第5条第1

項において、事業を行うものとする

と規定。(*)

※令和8年度までは

右記人員配置基準

の一部を満たす自

治体も実施自治体

に含む

906自治体

(都道府県・市・

福祉事務所設置町

村計)/1372

機関

○母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師

またはソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置。

専任が望ましい。

○児童福祉機能の運営職員として、自治体規模に応じ、子ども

家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員を配置。

○主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の配置が基本。

○主任相談支援員等は原則研修終了者。

○常勤専従要件なし。

(*)福祉事務所未設置町村は、一次相談支援事業を実施。実施町村数は103町村。人員配置基準等は定めなし。

○小規模自治体等、実情に応じてセンター長は統括支援員を兼務可。

○児童福祉機能運営職員は、小規模A型(人口5万人未満に限る。)で

は、母子機能と児童福祉機能を兼務する常勤職員がいる場合に限り、

勤務形態を問わず、常時1名体制でも可。

都道府県等の人口規模、人員等の状況により、相談支援員が就労支援

員を兼務するなど、地域の実情に応じた柔軟な対応を行うことも可。

36