よむ、つかう、まなぶ。

資料1 地域共生社会の更なる展開について (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4

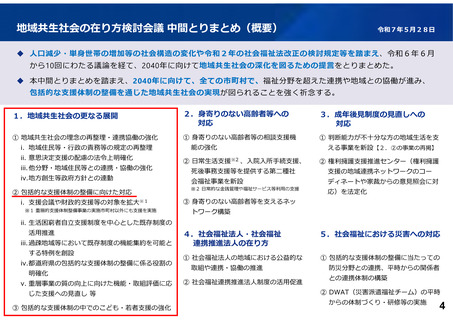

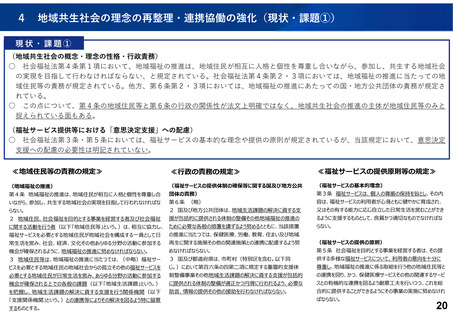

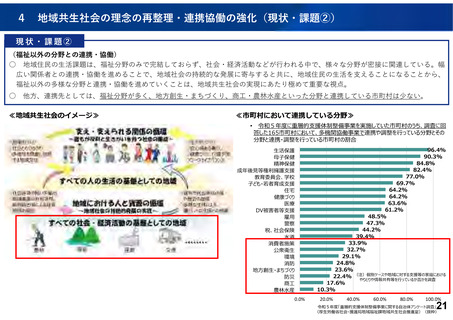

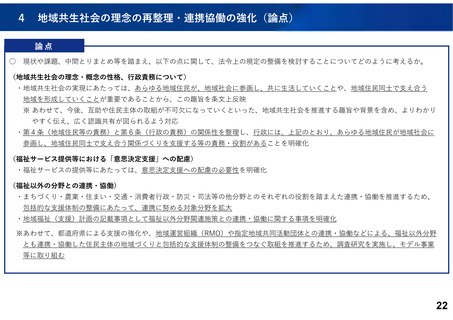

地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(現状・課題①)

現状・課題①

(地域共生社会の概念・理念の性格・行政責務)

○ 社会福祉法第4条第1項において、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会

の実現を目指して行わなければならない、と規定されている。社会福祉法第4条第2・3項においては、地域福祉の推進に当たっての地

域住民等の責務が規定されている。他方、第6条第2・3項においては、地域福祉の推進にあたっての国・地方公共団体の責務が規定さ

れている。

○ この点について、第4条の地域住民等と第6条の行政の関係性が法文上明確ではなく、地域共生社会の推進の主体が地域住民等のみと

捉えられている面もある。

(福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮)

○ 社会福祉法第3条・第5条においては、福祉サービスの基本的な理念や提供の原則が規定されているが、当該規定において、意思決定

支援への配慮の必要性は明記されていない。

≪地域住民等の責務の規定≫

≪行政の責務の規定≫

≪福祉サービスの提供原則等の規定≫

(地域福祉の推進)

(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共

(福祉サービスの基本的理念)

第4条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合

団体の責務)

第3条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内

いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければな

第6条 (略)

容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、

らない。

2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支

又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉

援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進の

るように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければな

に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、 ために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置

の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域

福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日

らない。

常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する

再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努

(福祉サービスの提供の原則)

機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

めなければならない。

第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提

3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、(中略)福祉サー

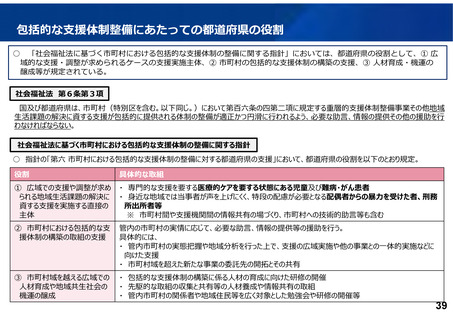

3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同

供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に

ビスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを

じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体

尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等と

必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する

制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的

の連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービ

機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)

に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な

スとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総

を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下

助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。

合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなけれ

「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意

するものとする。

ばならない。

20

地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化(現状・課題①)

現状・課題①

(地域共生社会の概念・理念の性格・行政責務)

○ 社会福祉法第4条第1項において、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会

の実現を目指して行わなければならない、と規定されている。社会福祉法第4条第2・3項においては、地域福祉の推進に当たっての地

域住民等の責務が規定されている。他方、第6条第2・3項においては、地域福祉の推進にあたっての国・地方公共団体の責務が規定さ

れている。

○ この点について、第4条の地域住民等と第6条の行政の関係性が法文上明確ではなく、地域共生社会の推進の主体が地域住民等のみと

捉えられている面もある。

(福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮)

○ 社会福祉法第3条・第5条においては、福祉サービスの基本的な理念や提供の原則が規定されているが、当該規定において、意思決定

支援への配慮の必要性は明記されていない。

≪地域住民等の責務の規定≫

≪行政の責務の規定≫

≪福祉サービスの提供原則等の規定≫

(地域福祉の推進)

(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共

(福祉サービスの基本的理念)

第4条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合

団体の責務)

第3条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内

いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければな

第6条 (略)

容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、

らない。

2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支

又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉

援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進の

るように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければな

に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、 ために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置

の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域

福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日

らない。

常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する

再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努

(福祉サービスの提供の原則)

機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

めなければならない。

第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提

3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、(中略)福祉サー

3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同

供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に

ビスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを

じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体

尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等と

必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する

制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的

の連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービ

機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)

に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な

スとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総

を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下

助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。

合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなけれ

「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意

するものとする。

ばならない。

20