よむ、つかう、まなぶ。

資料2-1 令和6年度業務実績評価説明資料 (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60083.html |

| 出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第13回 7/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

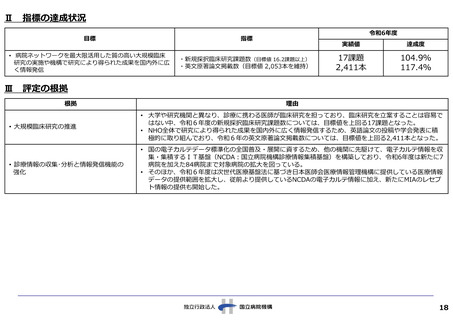

評価項目1-2

臨床研究事業 重 難

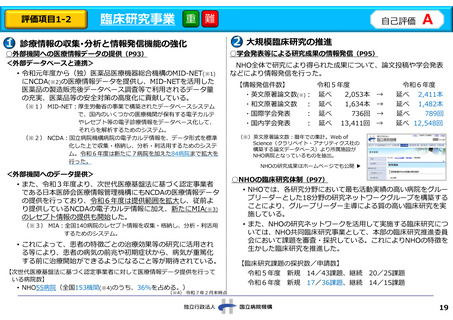

1 診療情報の収集・分析と情報発信機能の強化

○外部機関への医療情報データの提供(P93)

<外部データベースと連携>

• 令和元年度から(独)医薬品医療機器総合機構のMID-NET(※1)

にNCDA(※2)の医療情報データを提供し、MID-NETを活用した

医薬品の製造販売後データベース調査等で利用されるデータ量

の充実、医薬品等の安全対策の高度化に貢献している。

(※1) MID-NET:厚生労働省の事業で構築されたデータベースシステム

で、国内のいくつかの医療機関が保有する電子カルテ

やレセプト等の電子診療情報をデータベース化して、

それらを解析するためのシステム。

(※2) NCDA:国立病院機構病院の電子カルテ情報を、データ形式を標準

化した上で収集・格納し、分析・利活用するためのシステ

ム。令和6年度は新たに7病院を加えた84病院まで拡大を

行った。

<外部機関へのデータ提供>

• また、令和3年度より、次世代医療基盤法に基づく認定事業者

である日本医師会医療情報管理機構にもNCDAの医療情報データ

の提供を行っており、令和6年度は提供範囲を拡大し、従前よ

り提供しているNCDAの電子カルテ情報に加え、新たにMIA(※3)

のレセプト情報の提供も開始した。

(※3) MIA:全国140病院のレセプト情報を収集・格納し、分析・利活用

するためのシステム。

• これによって、患者の特徴ごとの治療効果等の研究に活用され

る等により、患者の病気の前兆や初期症状から、病気が重篤化

する前に治療開始ができるようになること等が期待されている。

【次世代医療基盤法に基づく認定事業者に対して医療情報データ提供を行って

いる病院数】

• NHO55病院(全国153機関(※4)のうち、36%を占める。)

自己評価

A

2 大規模臨床研究の推進

○学会発表等による研究成果の情報発信(P95)

NHO全体で研究により得られた成果について、論文投稿や学会発表

などにより情報発信を行った。

【情報発信件数】

・英文原著論文数(※):

・和文原著論文数 :

・国際学会発表

:

・国内学会発表

:

令和5年度

延べ

2,053本

延べ

1,634本

延べ

736回

延べ 13,411回

→

→

→

→

令和6年度

延べ 2,411本

延べ 1,482本

延べ

789回

延べ 12,548回

(※)英文原著論文数:暦年での集計。Web of

Science(クラリベイト・アナリティクス社の

構築する論文データベース)より所属施設が

NHO病院となっているものを抽出。

NHOの研究成果はホームページでも公開

○NHOの臨床研究体制(P97)

• NHOでは、各研究分野において最も活動実績の高い病院をグルー

プリーダーとした18分野の研究ネットワークグループを構築する

ことにより、グループリーダー主導による質の高い臨床研究を実

施している。

• また、NHOの研究ネットワークを活用して実施する臨床研究につ

いては、NHO共同臨床研究事業として、本部の臨床研究推進委員

会において課題を審査・採択している。これによりNHOの特徴を

生かした臨床研究を推進した。

【臨床研究課題の採択数/申請数】

令和5年度 新規 14/43課題、継続 20/25課題

令和6年度 新規 17/36課題、継続 14/15課題

(※4) 令和7年2月末時点

19

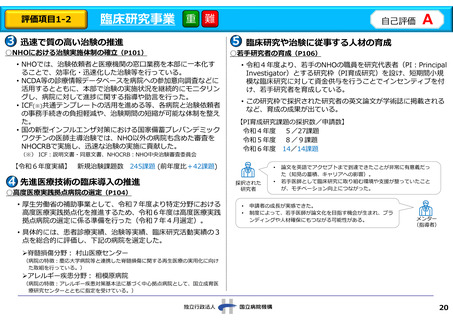

臨床研究事業 重 難

1 診療情報の収集・分析と情報発信機能の強化

○外部機関への医療情報データの提供(P93)

<外部データベースと連携>

• 令和元年度から(独)医薬品医療機器総合機構のMID-NET(※1)

にNCDA(※2)の医療情報データを提供し、MID-NETを活用した

医薬品の製造販売後データベース調査等で利用されるデータ量

の充実、医薬品等の安全対策の高度化に貢献している。

(※1) MID-NET:厚生労働省の事業で構築されたデータベースシステム

で、国内のいくつかの医療機関が保有する電子カルテ

やレセプト等の電子診療情報をデータベース化して、

それらを解析するためのシステム。

(※2) NCDA:国立病院機構病院の電子カルテ情報を、データ形式を標準

化した上で収集・格納し、分析・利活用するためのシステ

ム。令和6年度は新たに7病院を加えた84病院まで拡大を

行った。

<外部機関へのデータ提供>

• また、令和3年度より、次世代医療基盤法に基づく認定事業者

である日本医師会医療情報管理機構にもNCDAの医療情報データ

の提供を行っており、令和6年度は提供範囲を拡大し、従前よ

り提供しているNCDAの電子カルテ情報に加え、新たにMIA(※3)

のレセプト情報の提供も開始した。

(※3) MIA:全国140病院のレセプト情報を収集・格納し、分析・利活用

するためのシステム。

• これによって、患者の特徴ごとの治療効果等の研究に活用され

る等により、患者の病気の前兆や初期症状から、病気が重篤化

する前に治療開始ができるようになること等が期待されている。

【次世代医療基盤法に基づく認定事業者に対して医療情報データ提供を行って

いる病院数】

• NHO55病院(全国153機関(※4)のうち、36%を占める。)

自己評価

A

2 大規模臨床研究の推進

○学会発表等による研究成果の情報発信(P95)

NHO全体で研究により得られた成果について、論文投稿や学会発表

などにより情報発信を行った。

【情報発信件数】

・英文原著論文数(※):

・和文原著論文数 :

・国際学会発表

:

・国内学会発表

:

令和5年度

延べ

2,053本

延べ

1,634本

延べ

736回

延べ 13,411回

→

→

→

→

令和6年度

延べ 2,411本

延べ 1,482本

延べ

789回

延べ 12,548回

(※)英文原著論文数:暦年での集計。Web of

Science(クラリベイト・アナリティクス社の

構築する論文データベース)より所属施設が

NHO病院となっているものを抽出。

NHOの研究成果はホームページでも公開

○NHOの臨床研究体制(P97)

• NHOでは、各研究分野において最も活動実績の高い病院をグルー

プリーダーとした18分野の研究ネットワークグループを構築する

ことにより、グループリーダー主導による質の高い臨床研究を実

施している。

• また、NHOの研究ネットワークを活用して実施する臨床研究につ

いては、NHO共同臨床研究事業として、本部の臨床研究推進委員

会において課題を審査・採択している。これによりNHOの特徴を

生かした臨床研究を推進した。

【臨床研究課題の採択数/申請数】

令和5年度 新規 14/43課題、継続 20/25課題

令和6年度 新規 17/36課題、継続 14/15課題

(※4) 令和7年2月末時点

19