よむ、つかう、まなぶ。

資料2-1 令和6年度業務実績評価説明資料 (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60083.html |

| 出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第13回 7/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

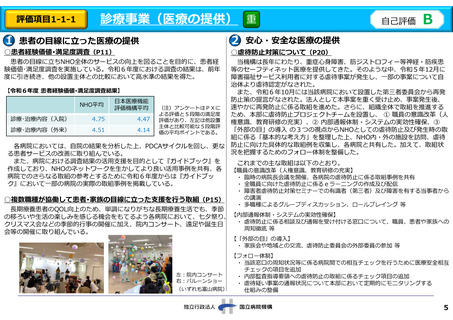

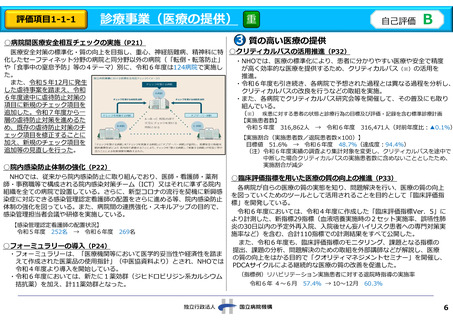

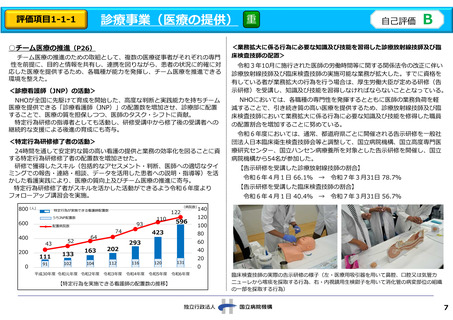

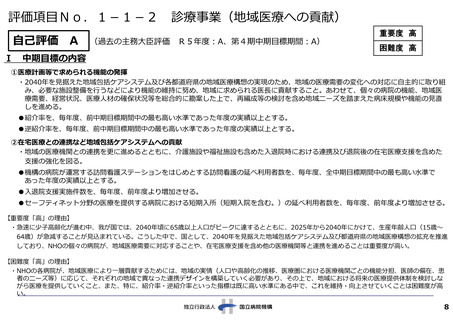

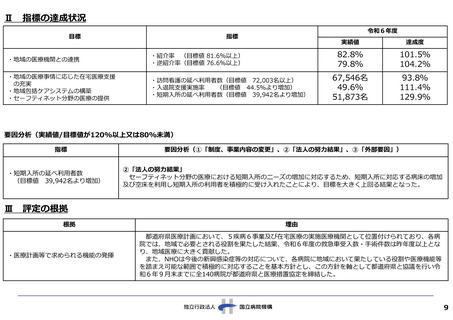

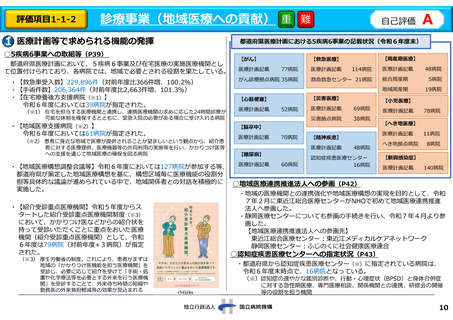

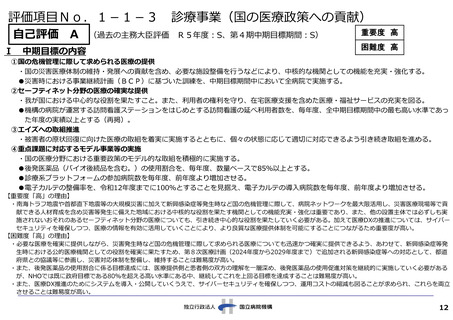

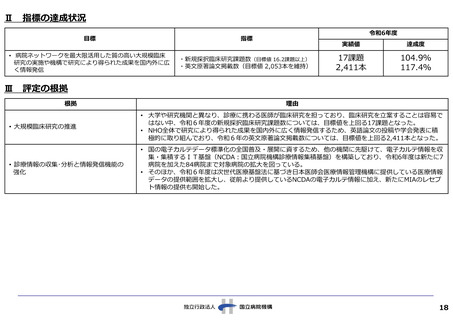

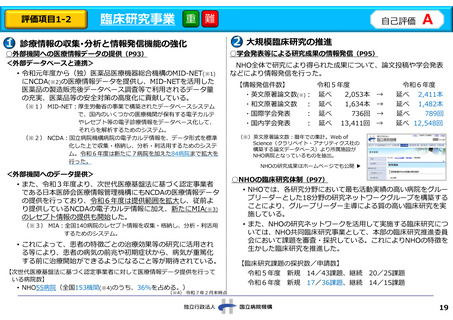

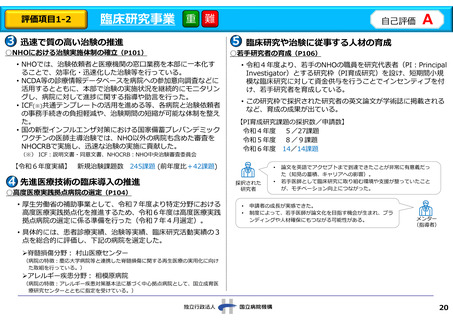

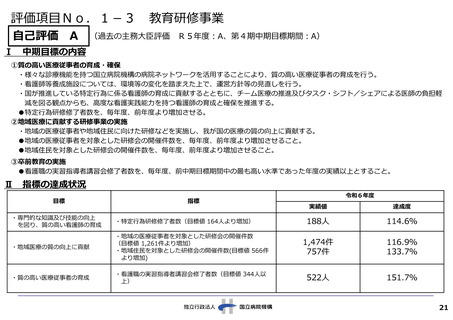

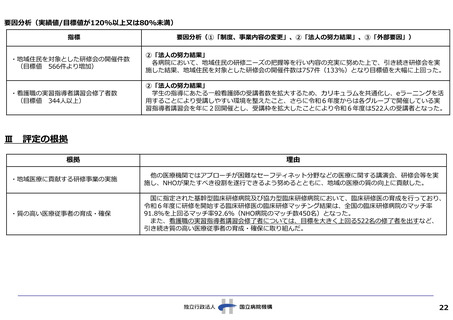

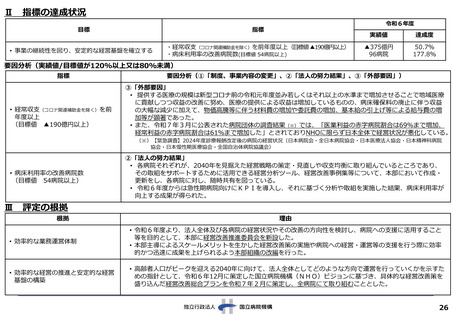

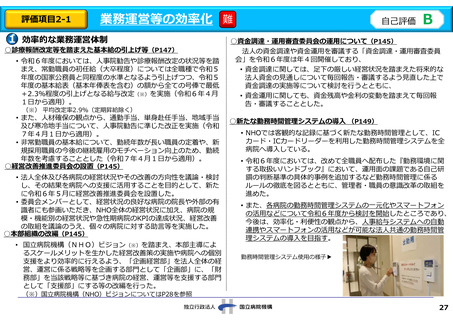

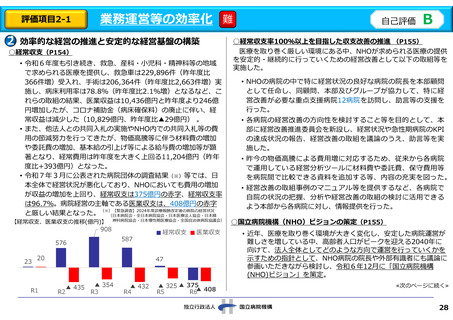

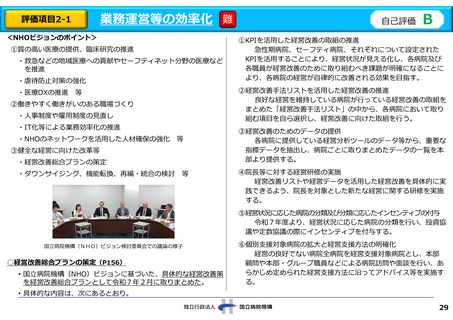

評価項目1-1-2

診療事業(地域医療への貢献) 重 難

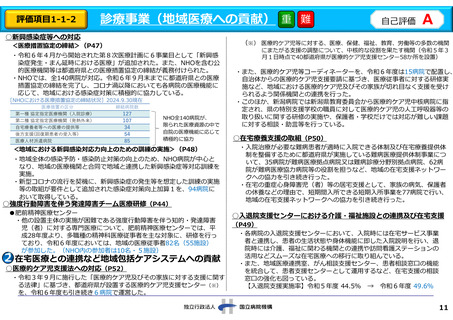

○新興感染症等への対応

A

(※) 医療的ケア児等に対する、医療、保健、福祉、教育、労働等の多数の機関

<医療措置協定の締結>(P47)

・令和6年4月から開始された第8次医療計画に6事業目として「新興感

染症発生・まん延時における医療」が追加された。また、NHOを含む公

的医療機関等は都道府県との医療措置協定の締結が義務付けられた。

・NHOでは、全140病院が対応。令和6年9月末までに都道府県との医療

措置協定の締結を完了し、コロナ渦以降においても各病院の医療機能に

応じて、地域における感染症対策に積極的に協力している。

[NHOにおける医療措置協定の締結状況]2024.9.30現在

医療措置の区分

第一種 協定指定医療機関(入院診療)

第二種 協定指定医療機関(発熱外来)

自宅療養者等への医療の提供等

後方支援(回復期患者の受入等)

医療人材派遣病院

自己評価

締結病院数

127

107

34

54

85

NHO全140病院が、

限られた医療資源の中で

自院の医療機能に応じて

積極的に協力

<地域における新興感染対応力向上のための訓練の実施>(P48)

・地域全体の感染予防・感染防止対策の向上のため、NHO病院が中心と

なり、地域の医療機関と合同で地域と連携した新興感染症等対応訓練を

実施。

・新型コロナの流行を契機に、新興感染症の発生等を想定した訓練の実施

等の取組が要件として追加された感染症対策向上加算1を、94病院に

おいて取得している。

○強度行動障害を伴う発達障害チーム医療研修(P44)

●肥前精神医療センター

・他の設置主体の実施が困難である強度行動障害を伴う知的・発達障害

児(者)に対する専門医療について、肥前精神医療センターでは、平

成28年度より、多職種の精神科医療従事者を主な対象に、研修を行っ

ており、令和6年度においては、地域の医療従事者82名(55施設)

が参加した。(NHO内の参加者は10名・5施設)

2 在宅医療との連携など地域包括ケアシステムへの貢献

○医療的ケア児支援法への対応(P52)

・令和3年9月に施行した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関す

る法律」に基づき、都道府県が設置する医療的ケア児支援センター(※)

を、令和6年度も引き続き6病院で運営した。

にまたがる支援の調整について、中核的な役割を果たす機関(令和5年3

月1日時点で40都道府県が医療的ケア児支援センター58か所を設置)

・また、医療的ケア児等コーディネーターを、令和6年度は15病院で配置し、

自治体からの医療的ケア児支援要請に基づき、医療従事者に対する研修実

施など、地域における医療的ケア児及びその家族が切れ目なく支援を受け

られるよう関係機関との連携を行った。

・このほか、新潟病院では新潟県教育委員会から医療的ケア児中核病院に指

定され、県の特別支援学校の職員に対して医療的ケア児の人工呼吸器等の

取り扱いに関する研修の実施や、保護者・学校だけでは対応が難しい課題

に対する相談・助言等を行っている。

○在宅療養支援の取組(P50)

・入院治療が必要な難病患者が適時に入院できる体制及び在宅療養提供体

制を整備するために都道府県が実施している難病医療提供体制事業につ

いて、35病院が難病医療拠点病院又は難病診療分野別拠点病院、62病

院が難病医療協力病院等の役割を担うなど、地域の在宅支援ネットワー

クへの協力を引き続き行った。

・在宅の重症心身障害児(者)等の居宅支援として、家族の病気、保護者

の休養などの理由で、短期間入所できる短期入所事業を77病院で行い、

地域の在宅支援ネットワークへの協力を引き続き行った。

○入退院支援センターにおける介護・福祉施設との連携及び在宅支援

(P49)

・各病院の入退院支援センターにおいて、入院時には在宅サービス事業

者と連携し、患者の生活状態や身体機能に即した入院説明を行い、退

院時には介護、福祉に関わる機関との連携や訪問看護ステーションの

活用などスムーズな在宅医療への移行に取り組んでいる。

・また、地域医療連携室、がん相談支援センター、患者相談窓口の機能

を統合して、患者支援センターとして運用するなど、在宅支援の相談

窓口の強化も図っている。

【入退院支援実施率】令和5年度 44.5% → 令和6年度 49.6%

11

診療事業(地域医療への貢献) 重 難

○新興感染症等への対応

A

(※) 医療的ケア児等に対する、医療、保健、福祉、教育、労働等の多数の機関

<医療措置協定の締結>(P47)

・令和6年4月から開始された第8次医療計画に6事業目として「新興感

染症発生・まん延時における医療」が追加された。また、NHOを含む公

的医療機関等は都道府県との医療措置協定の締結が義務付けられた。

・NHOでは、全140病院が対応。令和6年9月末までに都道府県との医療

措置協定の締結を完了し、コロナ渦以降においても各病院の医療機能に

応じて、地域における感染症対策に積極的に協力している。

[NHOにおける医療措置協定の締結状況]2024.9.30現在

医療措置の区分

第一種 協定指定医療機関(入院診療)

第二種 協定指定医療機関(発熱外来)

自宅療養者等への医療の提供等

後方支援(回復期患者の受入等)

医療人材派遣病院

自己評価

締結病院数

127

107

34

54

85

NHO全140病院が、

限られた医療資源の中で

自院の医療機能に応じて

積極的に協力

<地域における新興感染対応力向上のための訓練の実施>(P48)

・地域全体の感染予防・感染防止対策の向上のため、NHO病院が中心と

なり、地域の医療機関と合同で地域と連携した新興感染症等対応訓練を

実施。

・新型コロナの流行を契機に、新興感染症の発生等を想定した訓練の実施

等の取組が要件として追加された感染症対策向上加算1を、94病院に

おいて取得している。

○強度行動障害を伴う発達障害チーム医療研修(P44)

●肥前精神医療センター

・他の設置主体の実施が困難である強度行動障害を伴う知的・発達障害

児(者)に対する専門医療について、肥前精神医療センターでは、平

成28年度より、多職種の精神科医療従事者を主な対象に、研修を行っ

ており、令和6年度においては、地域の医療従事者82名(55施設)

が参加した。(NHO内の参加者は10名・5施設)

2 在宅医療との連携など地域包括ケアシステムへの貢献

○医療的ケア児支援法への対応(P52)

・令和3年9月に施行した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関す

る法律」に基づき、都道府県が設置する医療的ケア児支援センター(※)

を、令和6年度も引き続き6病院で運営した。

にまたがる支援の調整について、中核的な役割を果たす機関(令和5年3

月1日時点で40都道府県が医療的ケア児支援センター58か所を設置)

・また、医療的ケア児等コーディネーターを、令和6年度は15病院で配置し、

自治体からの医療的ケア児支援要請に基づき、医療従事者に対する研修実

施など、地域における医療的ケア児及びその家族が切れ目なく支援を受け

られるよう関係機関との連携を行った。

・このほか、新潟病院では新潟県教育委員会から医療的ケア児中核病院に指

定され、県の特別支援学校の職員に対して医療的ケア児の人工呼吸器等の

取り扱いに関する研修の実施や、保護者・学校だけでは対応が難しい課題

に対する相談・助言等を行っている。

○在宅療養支援の取組(P50)

・入院治療が必要な難病患者が適時に入院できる体制及び在宅療養提供体

制を整備するために都道府県が実施している難病医療提供体制事業につ

いて、35病院が難病医療拠点病院又は難病診療分野別拠点病院、62病

院が難病医療協力病院等の役割を担うなど、地域の在宅支援ネットワー

クへの協力を引き続き行った。

・在宅の重症心身障害児(者)等の居宅支援として、家族の病気、保護者

の休養などの理由で、短期間入所できる短期入所事業を77病院で行い、

地域の在宅支援ネットワークへの協力を引き続き行った。

○入退院支援センターにおける介護・福祉施設との連携及び在宅支援

(P49)

・各病院の入退院支援センターにおいて、入院時には在宅サービス事業

者と連携し、患者の生活状態や身体機能に即した入院説明を行い、退

院時には介護、福祉に関わる機関との連携や訪問看護ステーションの

活用などスムーズな在宅医療への移行に取り組んでいる。

・また、地域医療連携室、がん相談支援センター、患者相談窓口の機能

を統合して、患者支援センターとして運用するなど、在宅支援の相談

窓口の強化も図っている。

【入退院支援実施率】令和5年度 44.5% → 令和6年度 49.6%

11