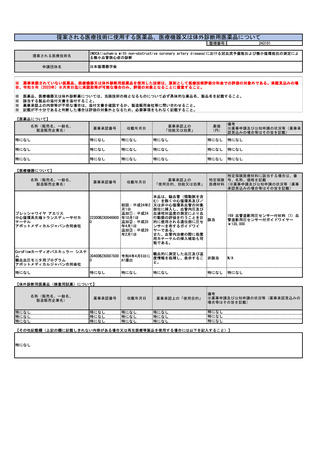

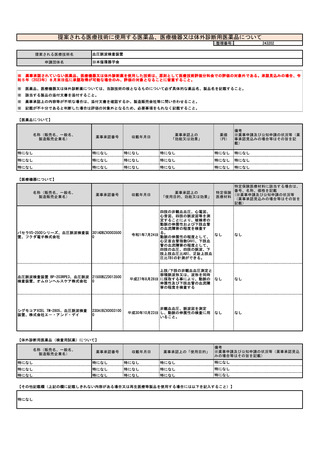

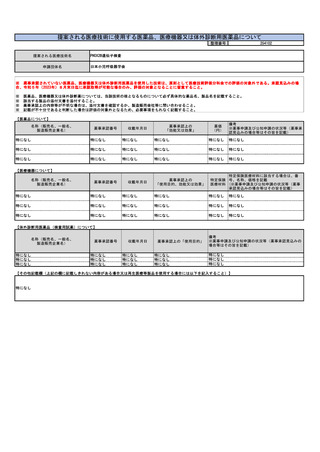

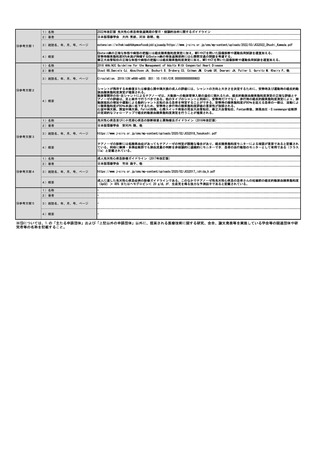

提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (8 ページ)

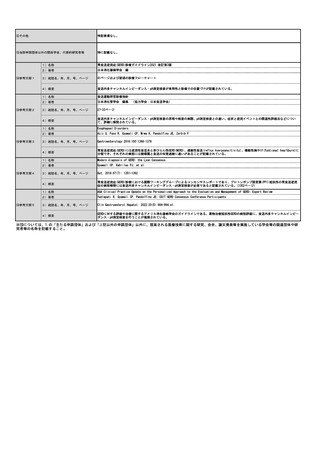

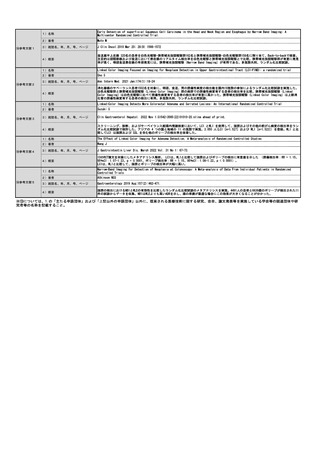

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

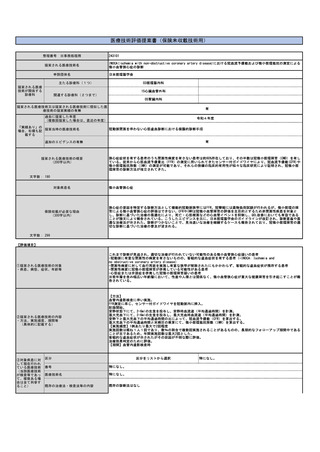

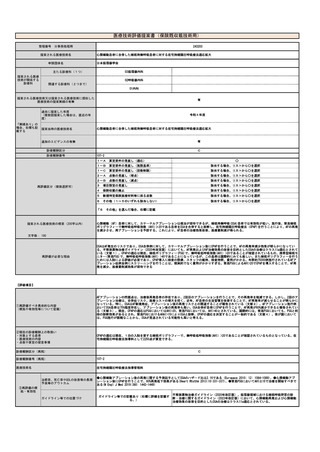

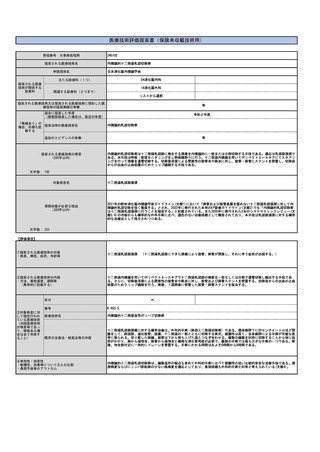

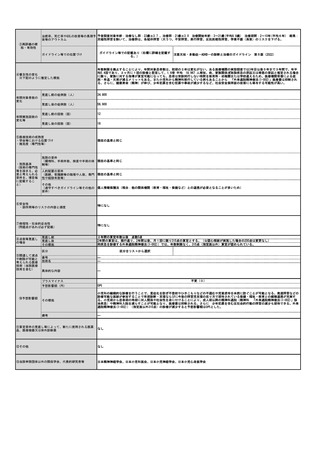

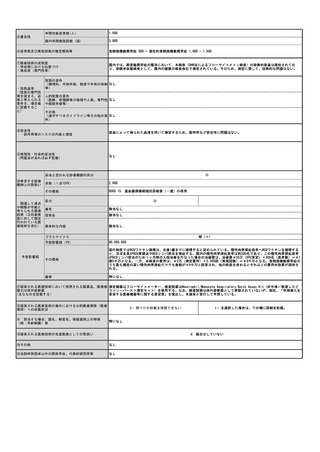

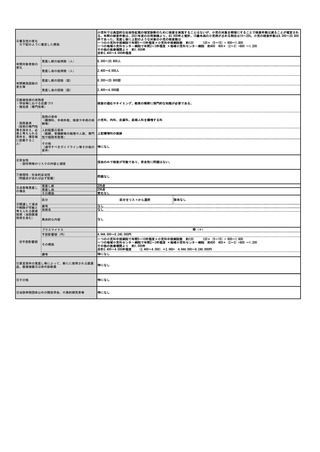

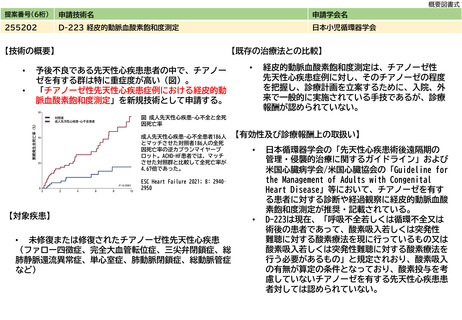

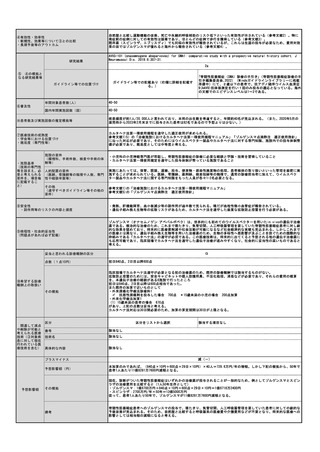

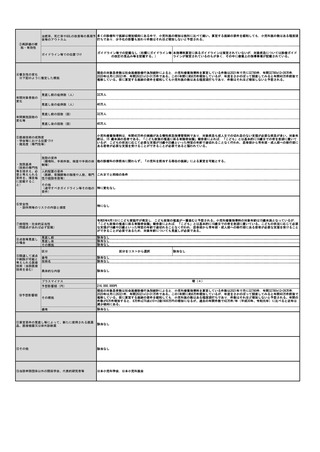

2b

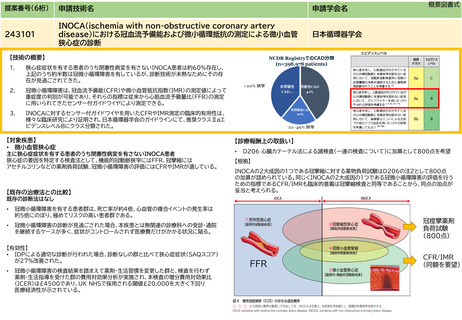

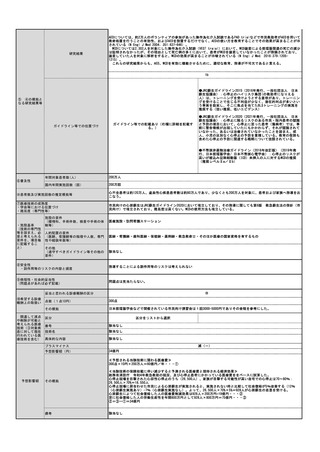

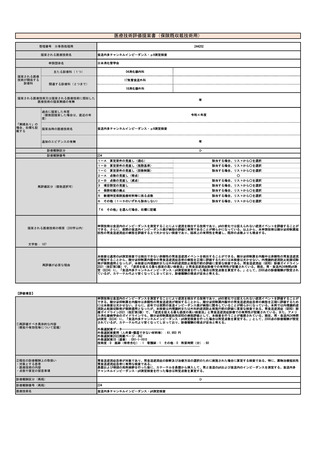

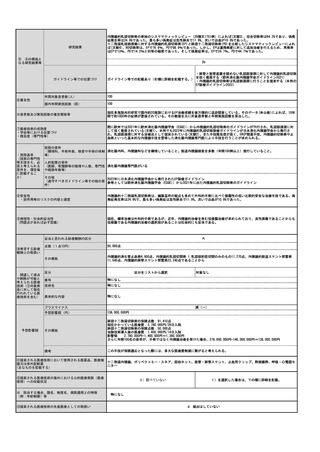

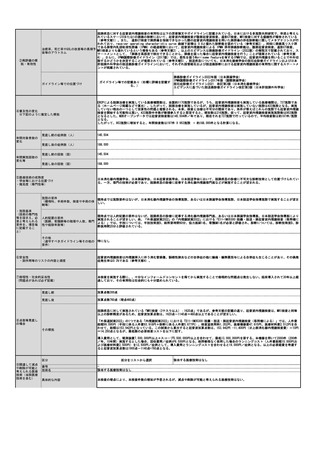

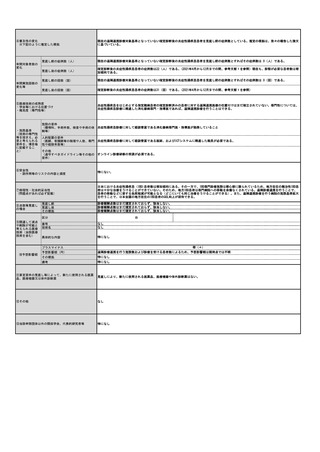

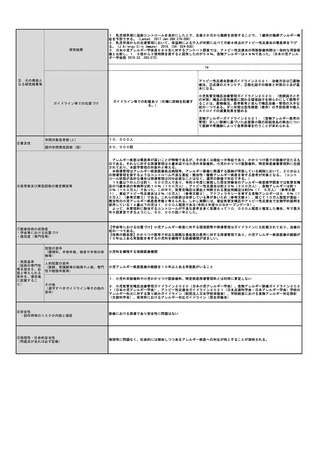

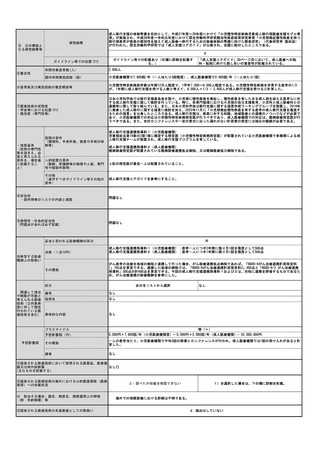

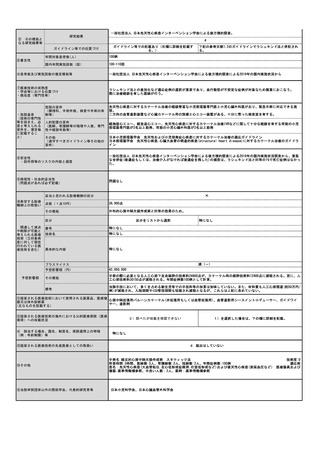

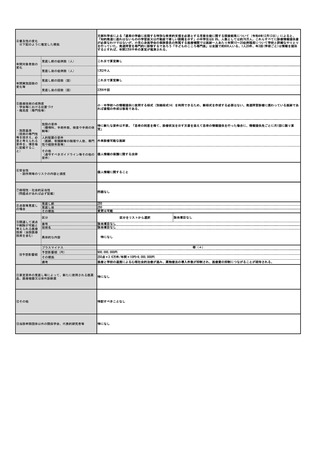

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

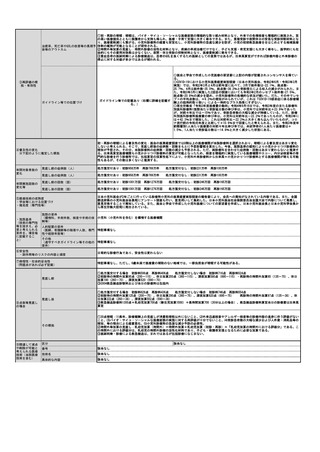

ガイドライン等での位置づけ

⑥普及性

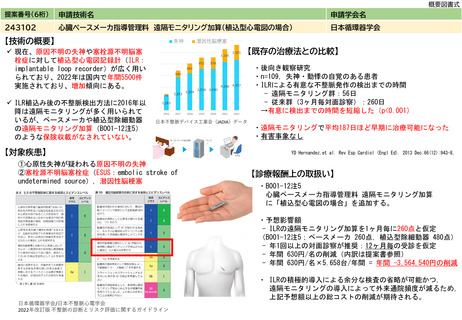

ILRによる有意な不整脈発作の検出までの時間は遠隔モニタリングは56日、従来群(3ヶ月毎対面診察)は260日と有意に検出

までの時間を短縮し(p<0.001)、平均で187日ほど早期の治療介入を可能にし、有害事象は認めなかった。(文献3)

国内ガイドラインではILR自体の推奨はあるものの、ILRの遠隔モニ

タリングに関する具体的な記載は未だない。一方、欧州(EHRA)の

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載する。)

expert consensusにはILRの遠隔モニタリングに関する推奨の記載

はある。(Europace. 2012 Feb;14(2):278-93)

年間対象患者数(人)

5,658台

国内年間実施回数(回)

5,658台

※患者数及び実施回数の推定根拠等

2022年国内ILR販売総台数(全3社の合計)

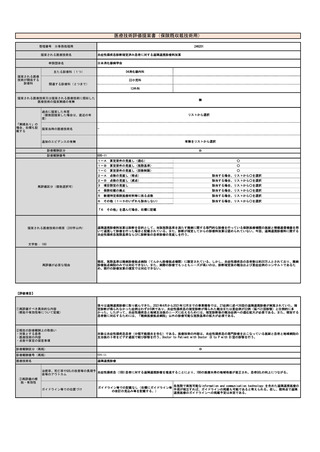

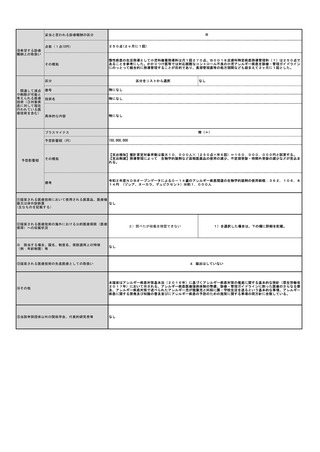

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

心臓植込みデバイスから得られる生体情報は同等の情報量とそれを得るためのプログラマー操作が必須であり、専門性が高い

ため、それらの知識を有する臨床工学技士・臨床検査技師・看護師、もしくはCDR(cardiac device respresentives)が操作

を実施する。所見の判断・解釈は心臓植込みデバイスの知識をもった循環器専門医(それ相応の臨床経験を有する医師)が行

うべきである。現時点でもILRの遠隔モニタリングは無報酬で実施されているため、すでに実施されている機関においては難

易度は特に高くないと考える。

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

施設の要件

ペースメーカにおける遠隔モニタリング加算に関する施設基準と同等と考える。(循環器内科など5年以上の経験を有する常

(標榜科、手術件数、検査や手術の体制 勤の医師の配置、K597ペースメーカ移植術の施設基準の届出を行っている、など)

等)

人的配置の要件

ペースメーカにおける遠隔モニタリング加算に関する施設基準と同等と考える。(循環器内科など5年以上の経験を有する常

(医師、看護師等の職種や人数、専門性 勤の医師の配置、K597ペースメーカ移植術の施設基準の届出を行っている、など)

や経験年数等)

その他

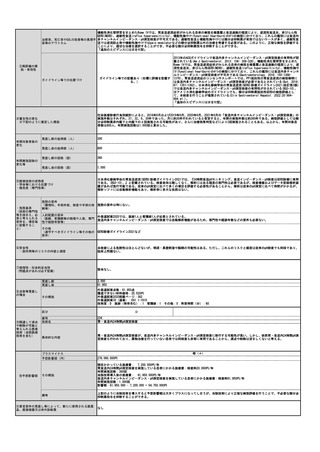

日本循環器学会・日本不整脈心電学会合同, 不整脈の診断及びリスク評価に関するガイドライン(2022年改訂版)(文献2),

(遵守すべきガイドライン等その他の要 日本不整脈心電学会「心臓植込型デバイスにおける遠隔モニタリングステートメント」(2018年4月2日公表)

件)

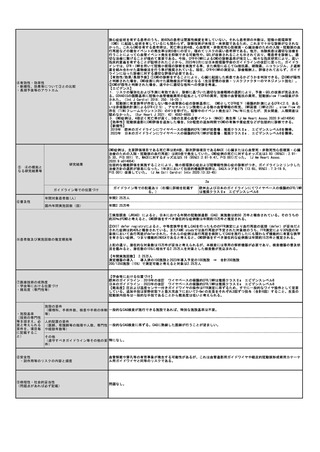

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

現状でも保険収載はないものの無報酬で遠隔モニタリングは実施されており、安全性は問題ないと考えられる。

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

日本不整脈心電学会「心臓植込型デバイスにおける遠隔モニタリングステートメント」に患者同意の取得に関する記載があ

り、遵守すれば管理上特に大きな問題はない。現状として、ILR植込時に遠隔モニタリングを実施する旨の患者同意は機種販

売の企業としても同意に関する書類の提示・取得などは行われている。

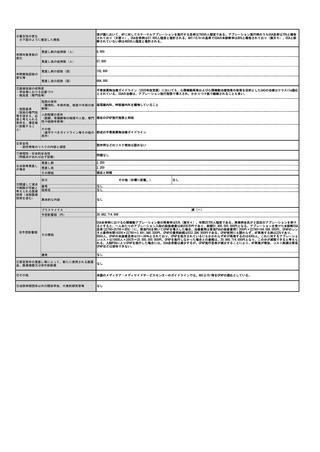

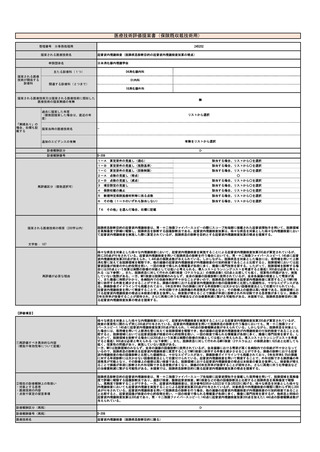

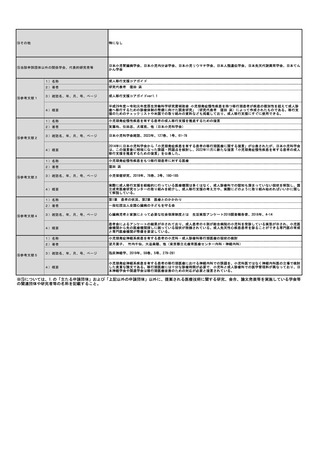

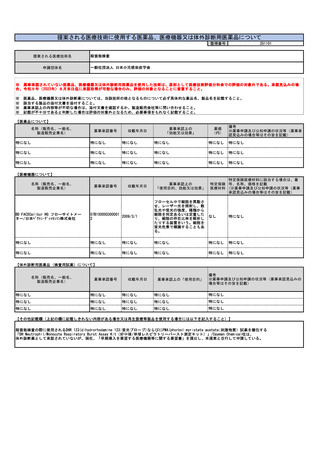

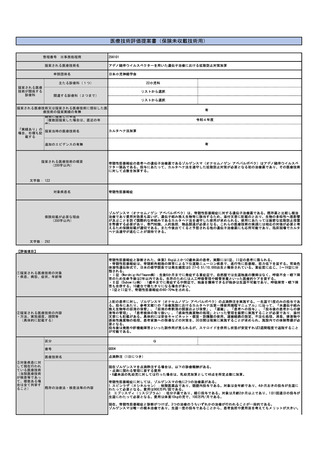

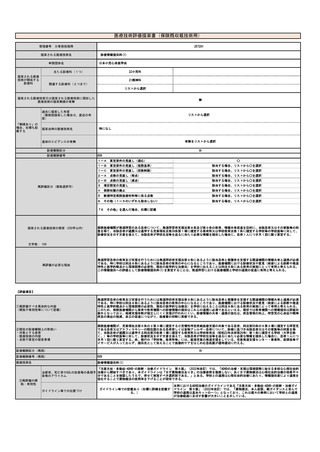

B

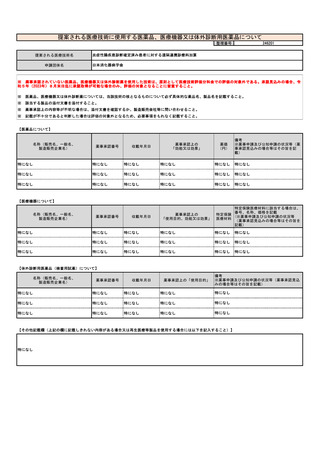

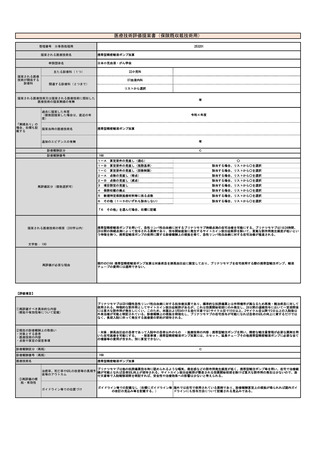

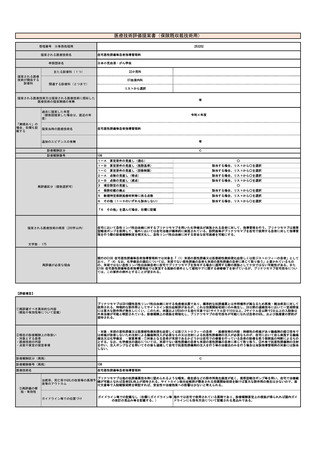

妥当と思われる診療報酬の区分

⑩希望する診療

報酬上の取扱い

関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(③対象疾

患に対して現在

行われている医

療技術を含む)

点数(1点10円)

260点(1ヶ月毎)

その根拠

遠隔モニタリングを実施した心臓ペースメーカ指導管理と同等の業務管理を行っており、ペースメーカ遠隔指導管理料 遠隔

モニタリング加算(B001_12 注5)はペースメーカの場合、260点(1ヶ月毎)であり、同点数として提案した。

区分

区分をリストから選択

番号

なし

技術名

なし

具体的な内容

なし

減(-)

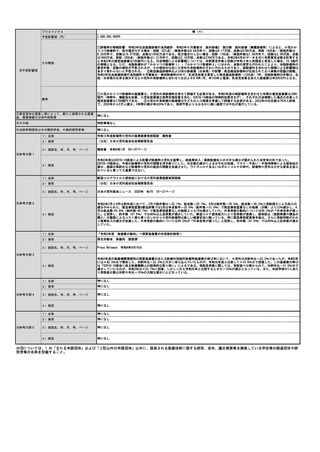

プラスマイナス

予想影響額

予想影響額(円)

年間 -630円/人×年間 5,658台(2022年度実績)=年間 -3,564,540円

その根拠

12ケ月目で確定診断された症例で毎月外来受診した場合、293点X12か月、35,160円が請求される。データ確認に30分を要す

るとして1/2HrX2,650円=1,325円、詳細の確認をCクラス医師1名と技師1名が5分かけて対応すると、1/12Hr×(42,730+

2,650)円=3,782円の費用が毎月発生する。遠隔モニタリングを導入すれば、1回の受診となり、従来の受診料293点+指導管理

料300点+遠隔モニタリング加算(260点X11か月)で算定すると合計34,530円となり、年間 -630円/人となる。さらに、対象患

者の外来通院回数は低減される効果もある。心臓ペースメーカの指導管理とほぼ同等の確認業務を行っており、コロナ禍で遠

隔医療推進の必要性があり、早期診断と治療介入によるコスト削減が期待されることから、本提案の保険収載をきっかけに

ILRの導入が増加ことで、上記の予想額以上の総コスト削減が推定され、指導管理料と遠隔加算を算定することは妥当と考え

られる。

備考

なし

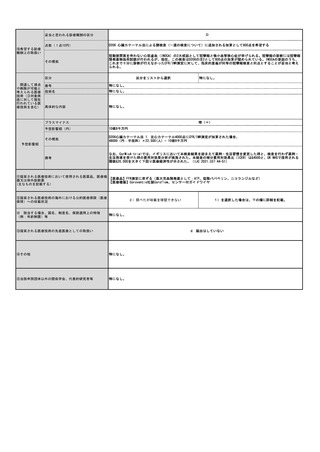

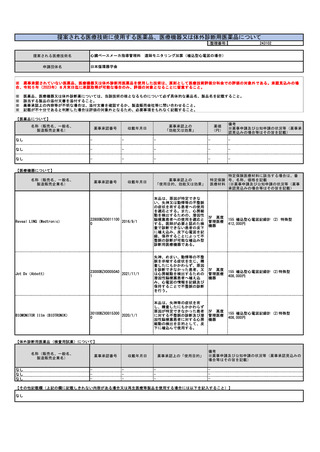

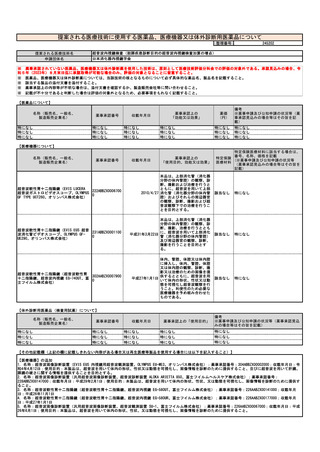

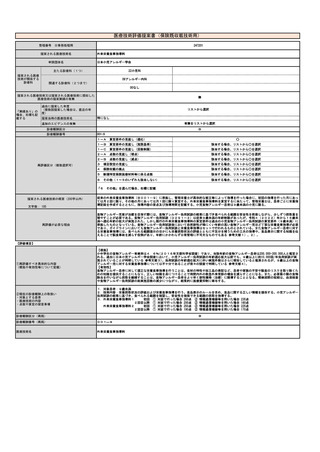

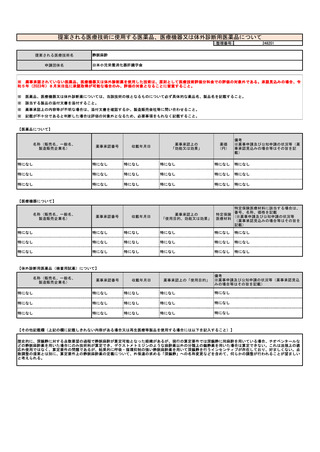

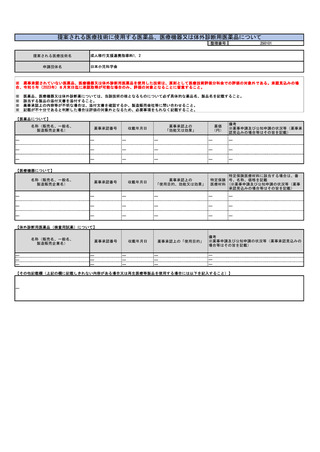

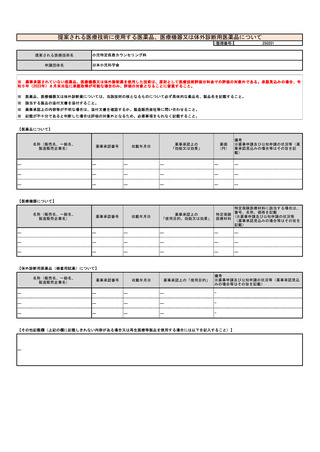

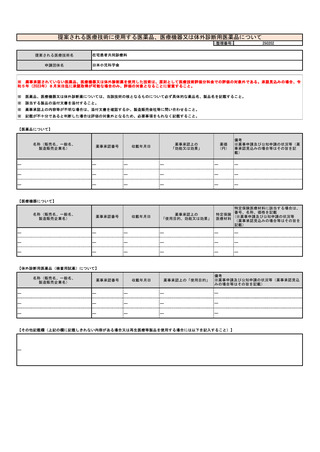

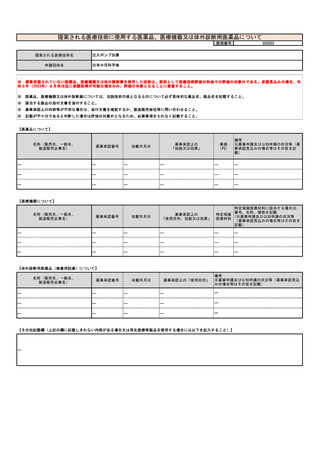

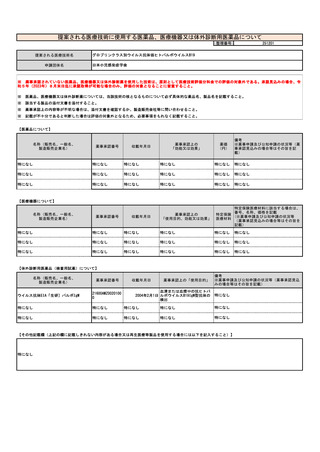

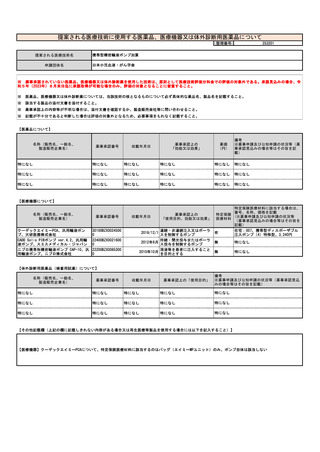

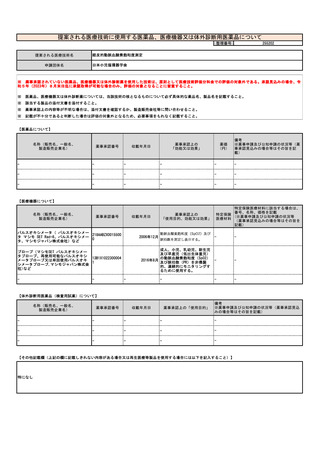

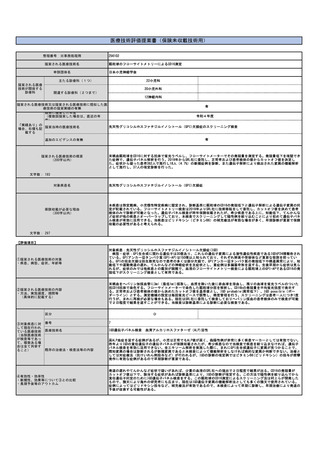

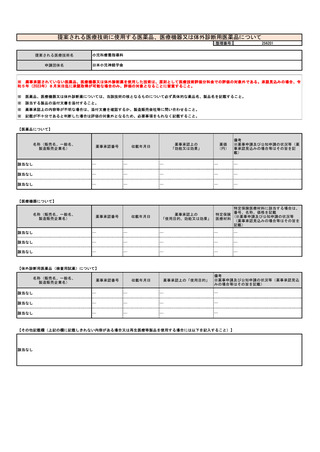

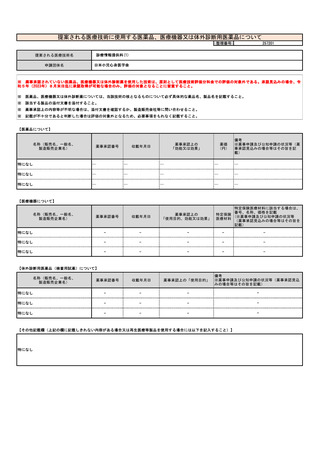

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機

器又は体外診断薬

(主なものを記載する)

植込型心電図記録計(2023年3月現在、国内で3社から製品から発売されており、薬事情報参照)

⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療

保障)への収載状況

※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴

(例:年齢制限)等

1)収載されている

1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

米国、スイス、デンマーク、イタリア、オーストラリア、オランダ、チェコ、シンガポールでは保険収載が得られている。米

国における植込み型心臓モニタデバイスについて、医療従事者による対面方式でのプログラミング設定にて$49

(Professional component $27 + Technical component $22) を算定している。

⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い

d. 届出はしていない

⑭その他

なし

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

なし

606