提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (159 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

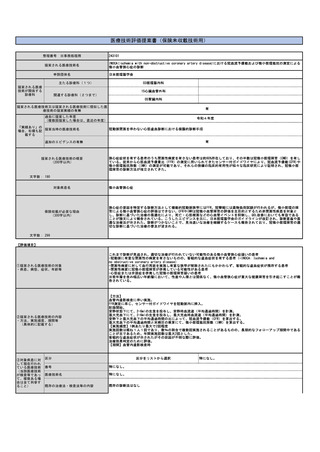

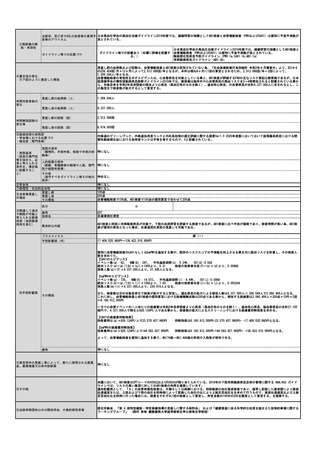

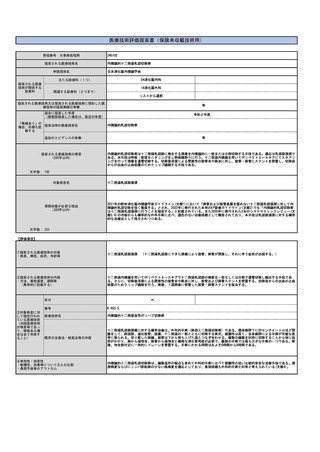

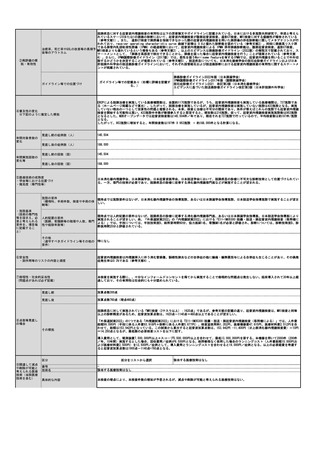

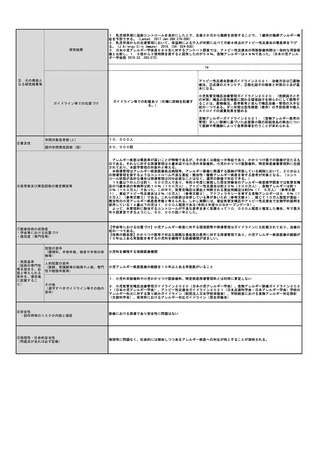

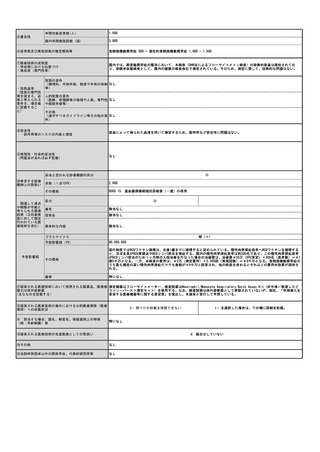

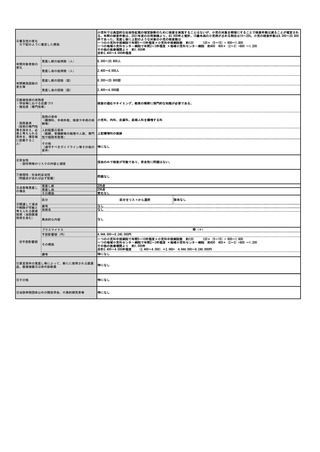

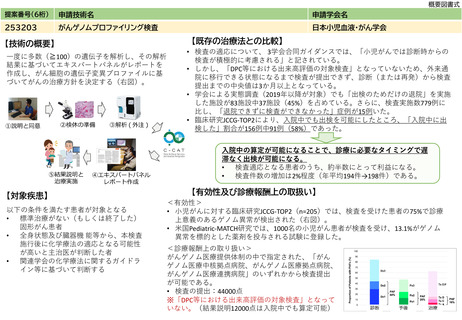

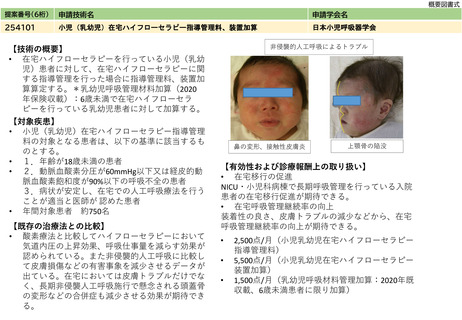

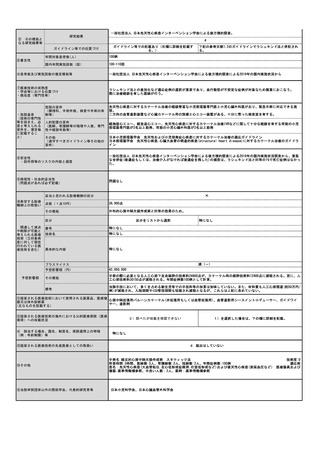

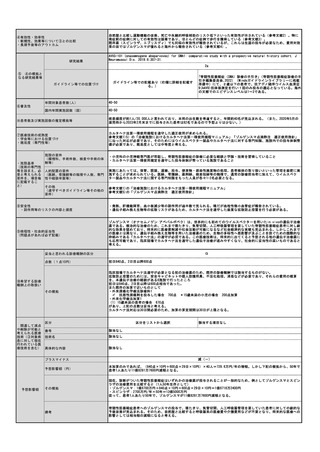

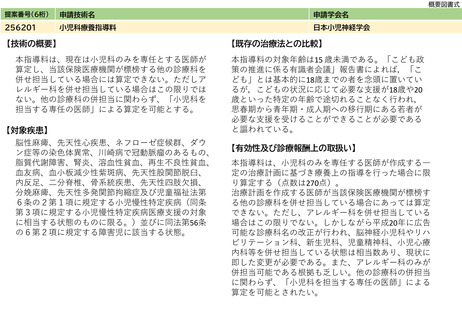

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

C

番号

C103 2, C158, C107, C164 2

医療技術名

C103 2 在宅酸素療法指導管理料(その他の場合)、C158 酸素濃縮装置加算、C107 在宅人工呼吸指導管理料、C164 2 人工

呼吸器加算(人工呼吸器)

既存の治療法・検査法等の内容

本提案の対象患者には、現在、主にHOTもしくはNPPVが行われている。

1) HOT:C103 在宅酸素療法は、C158 酸素濃縮装置などを用いて、在宅で患者自らが酸素吸入するものをいう。本提案に関

連する対象者は、「高炭酸ガス血症(PaCO2 45 mmHg以上)を認める症例(ただし、PaCO2 55 mmHg以上では非侵襲的陽圧換

気療法が不適のものに限る。)」または「PaCO2が45 mmHg未満であっても夜間の低換気による低酸素血症を認める症例(終

夜睡眠ポリグラフ又はSpO2モニターを実施し、SpO2 90%未満の状態が5分以上継続するもの又は、SpO2 90%未満の状態が全

体の10%以上を占めるもの)」である。

2) NPPV:在宅人工呼吸療法(C107) のうち鼻マスクを介した人工呼吸器(C164 2)を用いて行うもので、安定した病状にあ

るものについて、在宅において実施する人工呼吸管理をいう。対象患者は「病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うこ

とが適当と医師が認めた者」である。

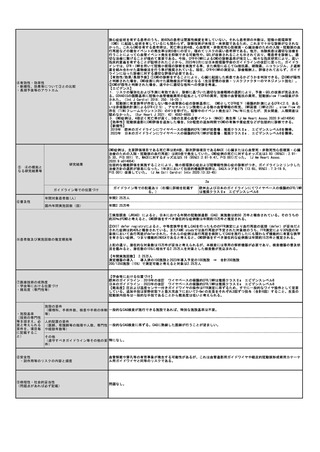

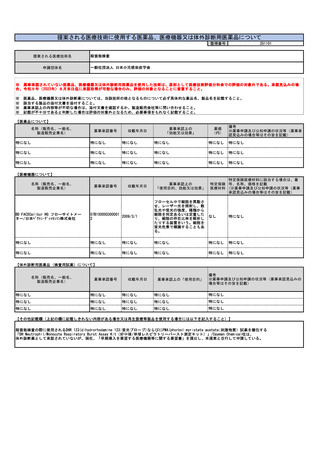

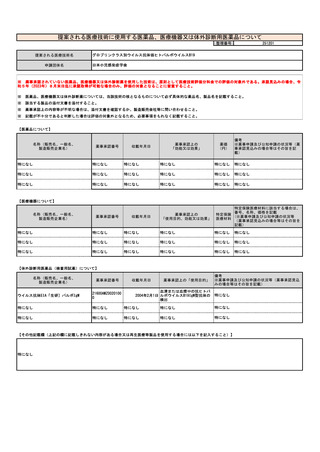

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

研究結果

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

酸素療法と比較してハイフローセラピーにおいて気道内圧の上昇効果、呼吸仕事量を減らす効果が認められている。これは

ハイフローと呼気流量がぶつかる事によって発生する気道内圧の上昇のさせる事による効能である。また非侵襲的人工呼吸

に比較して皮膚損傷などの有害事象を減少させるデータが出ている。在宅においては皮膚トラブルだけでなく、長期非侵襲

人工呼吸思考で懸念される頭蓋骨の変形などの合併症も減少させる効果が期待できる。これらを考慮すると小児慢性呼吸不

全患児に置いて在院日数を短縮し在宅医療へ移行を早める効果があると考える。

1)閉塞性呼吸疾患患者に対して酸素療法に比較してハイフローセラピーは呼吸仕事量を50%減少させた。(Milesi :

Intensive Care Med (2013) 39:1088–1094)

2)CPAPと比較したシステマチックレビューでは抜管後の使用で再挿管リスクの有意差がでていない。CPAPに比較して鼻孔の

損傷、皮膚トラブルを減少させるデータがでている(Cochrane database of systematic review : High flow nasal

cannula for respiratory support in preterm infant)

3)気管軟化症においてもCPAPの代替治療となりえるケースレポートが出いている(Vezina : Ann Am Thorac Soc Vol 15,

No 4, pp 432–439, Apr 2018)

4)安全性については成人を対象とした国内研究で機械に起因した中等度以上の有害事象は出ておらず発汗や鼻汁のみとなっ

ている。(Nagata : Ann Am Thorac Soc Vol 15, No 4, pp 432–439, Apr 2018)

3

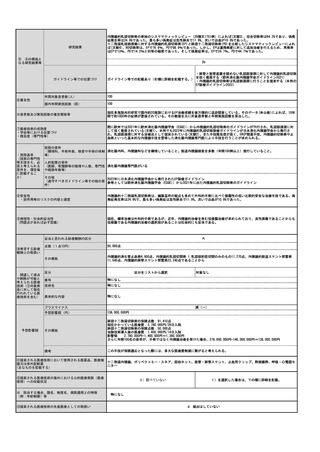

ガイドライン等での位置づけ

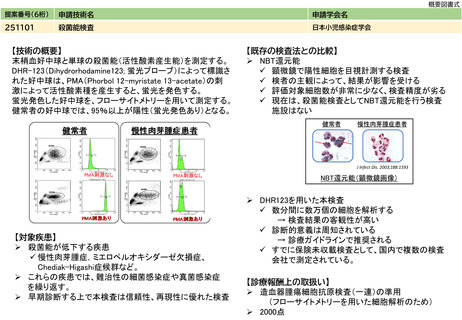

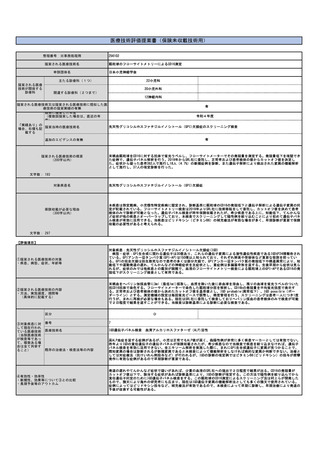

⑥普及性

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等の

なし

改訂の見込み等を記載する。)

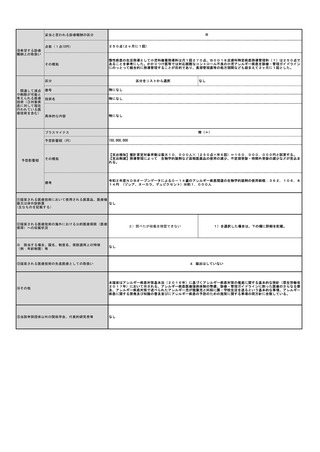

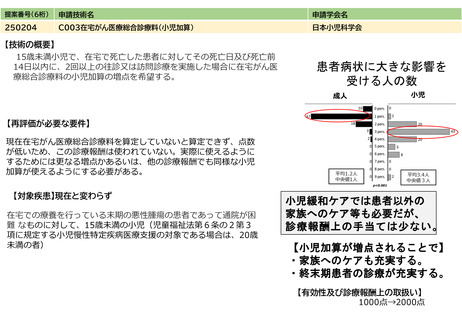

年間対象患者数(人)

750+α

国内年間実施回数(回)

9,000+α

小児患者数は、下記の【HOT併用】および【HFT単独】より、750+αと見込まれる。実施回数は、患者1人につき月1回算定

と仮定すると、9000+α回(750人/月×1回/人×12か月)と見込まれる。

※患者数及び実施回数の推定根拠等

【HOT併用】下記より、小児患者数は450人。

HOTへの併用としての在宅HFT(超低出生体重児3000人/年 のうちBPD・CLDを患いHOTを受ける小児患者10%) 本推計にお

いては利用可能な統計データの制約もあるため、簡易的に、HOTを単独で実施している小児患者を患者数の推計とする。ま

た、適応期間として1~2年とあることから、1.5年と計算し、3000人x10%x1.5年=450人が在宅HFT適応する小児患者数。

【HFT単独】 下記より、小児患者数は300人。

染色異常・小児気道病変に対するNPPVからの切り替えとしての在宅HFT 本推計においては利用可能な統計データの制約も

あるため、簡易的に、NPPVを実施している小児患者を患者数の推計とする。年間約300人が適用となり、約1年間の適応期間

と考えられることから、300人がが在宅HFT適応する小児患者数と見込まれる。

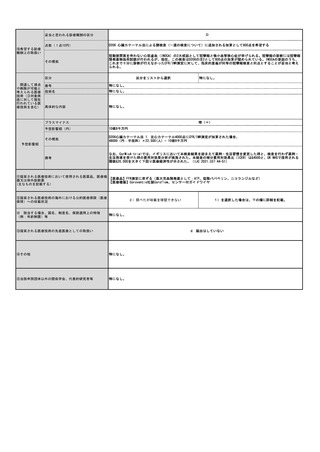

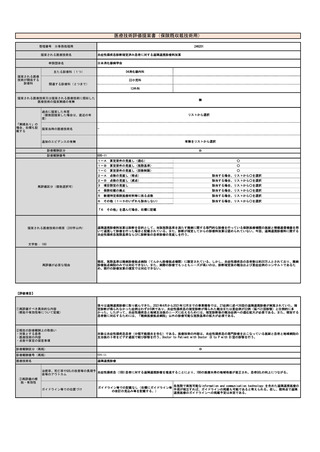

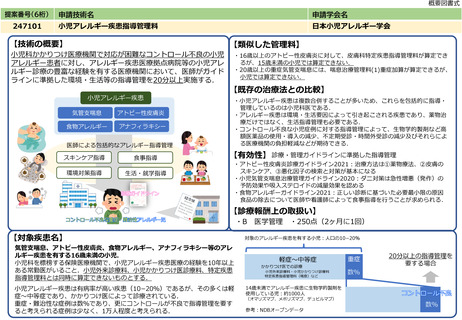

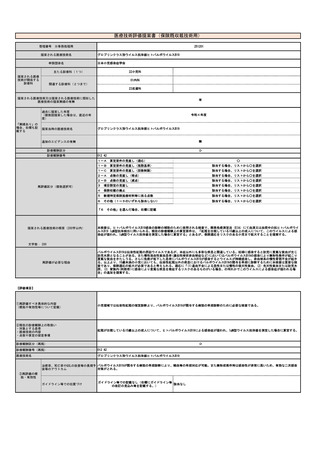

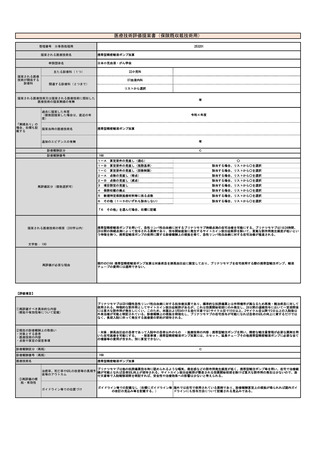

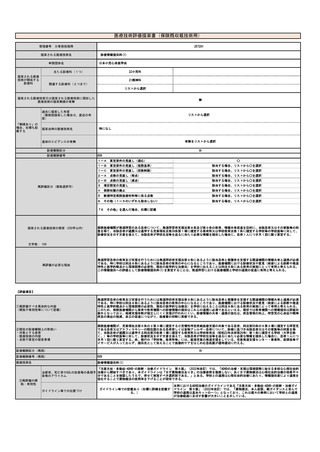

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

【学会等における位置づけ】「在宅ハイフローセラピーの手引き(ハイフローセラピー研究会)」および「酸素療法マニュ

アル(日本呼吸ケア・リハビリテーション学会、日本呼吸器学会)」が発行されており、在宅ハイフローセラピーの導入方

法、対象となる病態、禁忌などがまとめられており、在宅ハイフローセラピーの基本的な治療ガイドラインが確立されてい

る。加えて、「在宅ハイフローセラピーの手引き」において、指導管理の具体的な手順(下記1~7 ※一部抜粋)および

「ハイフローセラピー導入手技チェックリスト」が示されており、患者への適切な指導管理につなげることができる。

1) ハイフローセラピーの効果の説明と同意: 現在の病状、ハイフローセラピーの必要性、合併症などを患者と家族に十

分説明する。

2) 鼻カニュラのフィッティング: 鼻カニュラによる発赤やびらん、潰瘍といった皮膚障害の予防のために鼻カニュラを

きつく締めすぎないよう注意する必要がある。

3) 機器の設定(総流量、酸素流量、温度): 総流量については、在宅での使用においては小児では2LPM/Kgで開始するこ

とが多い。そのうえで効果や忍容性を見ながら流量を調整する。酸素流量については、在宅ハイフローセラピーの対象とな

る患者の多くはⅡ型呼吸不全もしくはそのリスクがあるため、過渡な酸素投与を行わないように注意する。場合によっては

酸素なしで単独で使用する。

4) 覚醒中の装着訓練: 5分から開始して1時間以上日中に装着できるよう目標を決める。

5) 睡眠中の装着訓練: 2~3時間の連続使用が可能であれば一晩装着を目標とする。終夜パルスオキシメータやできれば

経皮二酸化炭素分圧連続モニターによって機器の調整をさらに行い最適の条件を決める。

6) 実施継続中の評価: 動脈血液ガス、パルスオキシメータ、経皮二酸化炭素分圧連続モニター、呼吸数、血圧、意識レ

ベル、体温などを観察する。

7) 外来での管理: 訪問看護師や在宅診療医と連携して在宅での装着状況や機器の作動状況をチェックする。また、覚醒

時のPaCO2、PaO2の確認とともに重炭酸イオン濃度の増減などにも留意する。

【難易度(専門性)】入院では既にHFTは処置として多くの医療機関で実施されており、既に入院での取り扱い経験がある

ような医療機関においては、在宅における導入もスムーズに行くものと考える(装置の操作及び患者および又は患者家族へ

の説明等含め問題はないと考える)。 在宅HFT導入後は、定期的にHFTの必要性を評価することが望ましい。 なお、ハイフ

ローセラピー装置は、患者が在宅で使用することを念頭に設計が簡素化されており、説明を受けた患者又は患者家族であれ

ば、マニュアル等に沿いつつ組み立ておよび操作が可能である。

757