提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

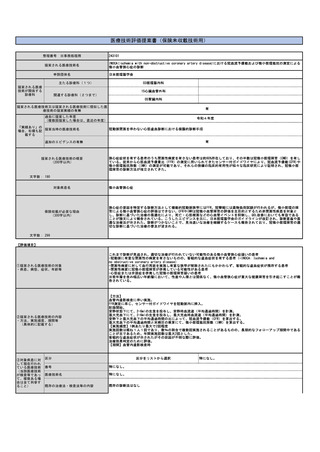

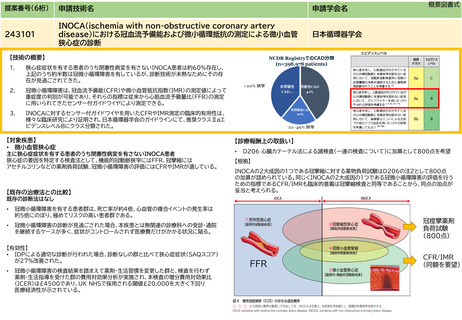

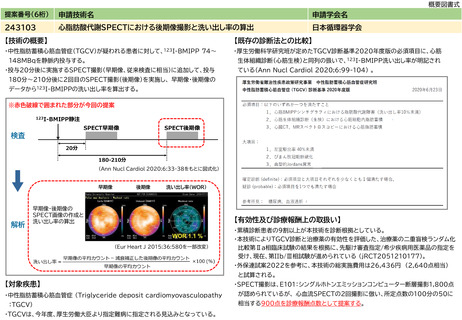

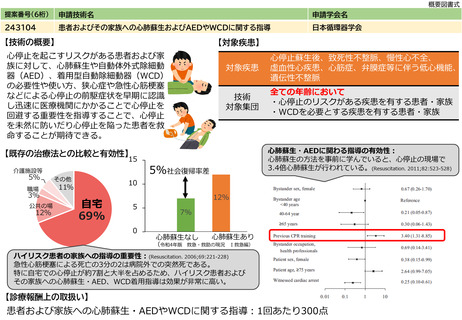

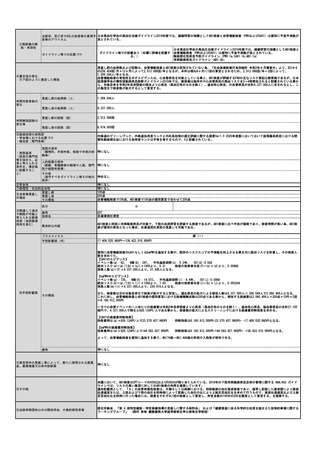

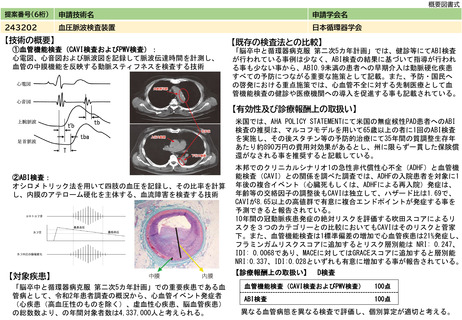

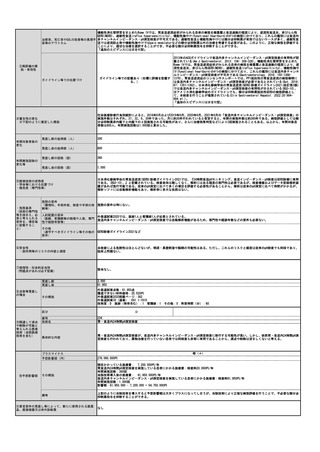

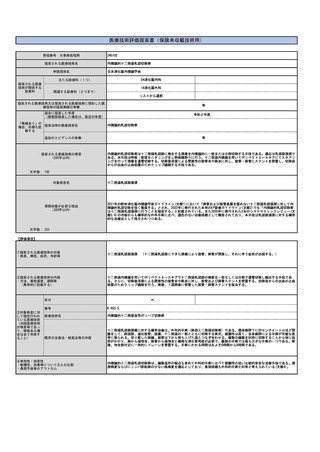

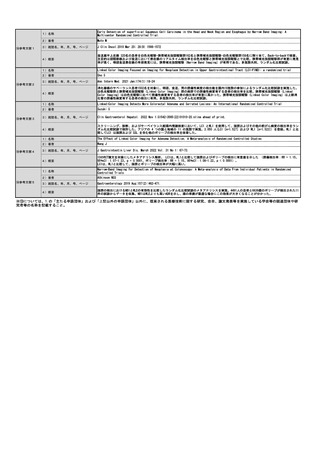

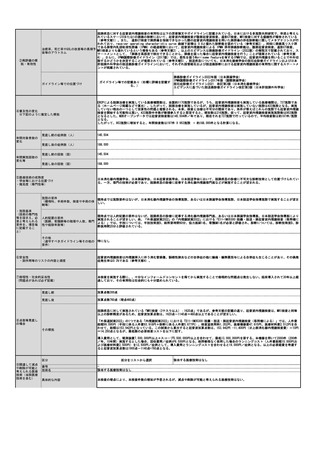

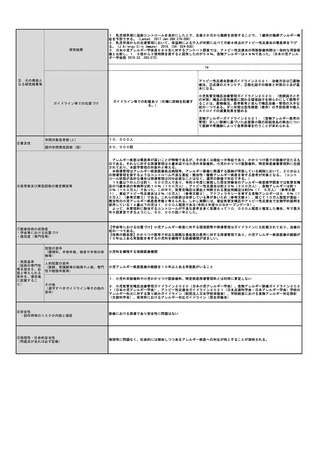

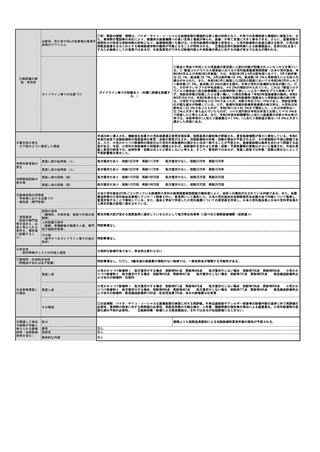

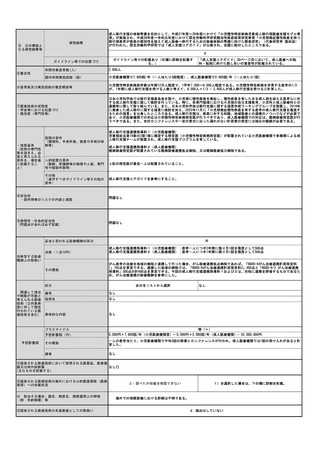

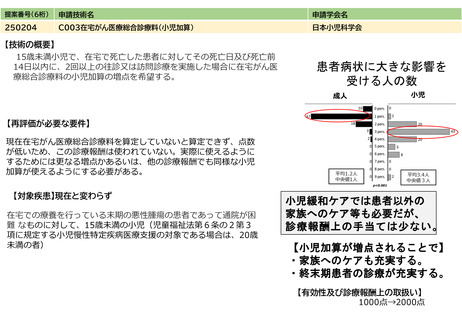

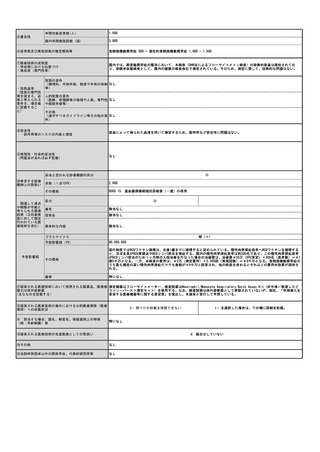

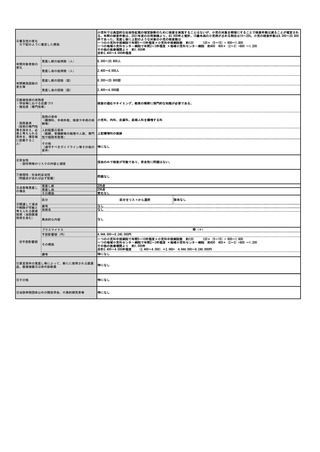

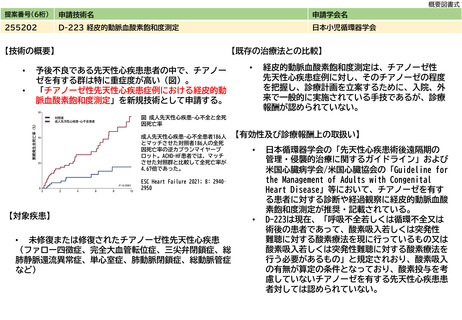

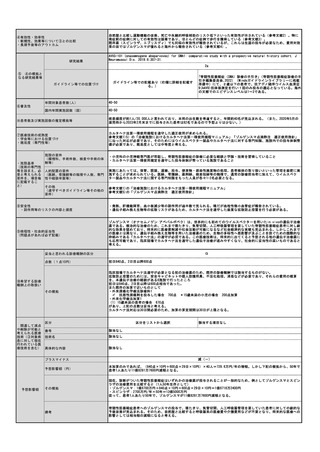

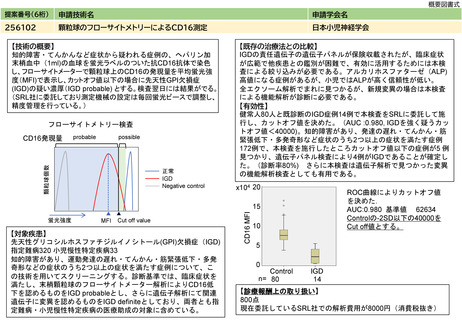

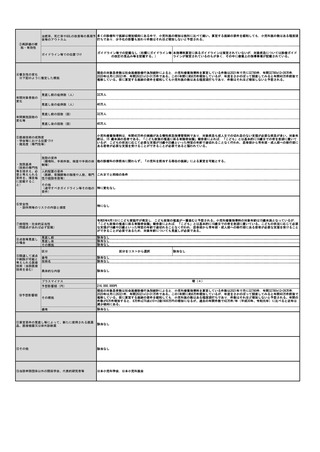

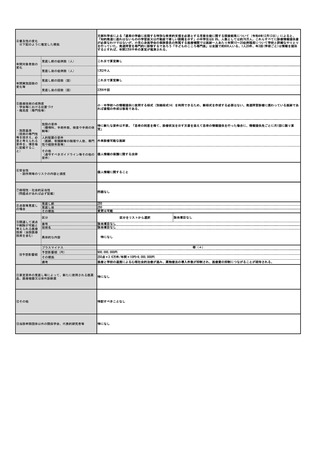

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

研究結果

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

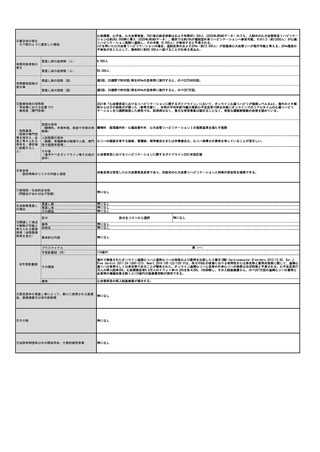

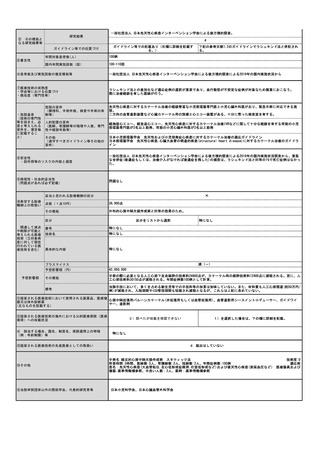

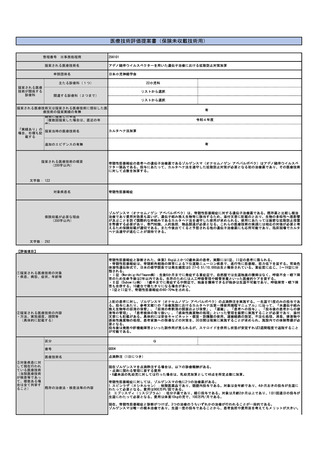

狭心症症状を有する患者のうち、約60%の患者は閉塞性病変を有していない。それら患者群の半数は、冠微小循環障害

(CMD)に起因し症状を有しているにも関わらず、診断技術が未確立・未承認であるため、これまで十分な診断がなされな

かった。これらCMDを有する患者群は、死亡率は約4倍、心血管死・非致死性心筋梗塞・心臓治療のための入院・冠動脈の血

行再建などの複合イベントの発生率は約5倍にのぼり、極めてリスクの高い患者群である。他方、当該疾患は適切な治療を

行うことによって心血管イベント発生を抑制できる可能性や、QOLが改善されることも示されており、罹患者を診断し、適

切な治療に繋げることが極めて重要である。今般、CFRやIMRによるCMDの診断基準が確立し、様々な臨床研究により、高い

臨床的意義を有することが証明されたことから、2023年3月には日本循環器学会のガイドラインの改訂に至った。ガイドラ

インでは、CFR・IMRを用いて冠微小循環の診断を実施する事、また病態に応じてCa拮抗薬、硝酸薬、ニコランジル、β遮断

薬を組み合わせた薬物療法を行う事が推奨されている。現在、CFRやIMRの測定は、診療報酬上、評価されておらず、ガイド

ラインに沿った診療に対する適切な評価が必要である。

【有効性/効果/長期予後】①CMDの診断をすることにより、心臓に起因した疾患であるかどうかを判別できる。②CMDが陽性

と判断された場合、CMD改善に向けた薬物療法が可能となる(生活習慣の改善・リスクファクターのマネジメント強化)。

③CMDが陰性と判断された場合、速やかに適切な他科への受診を考慮。

【エビデンス】

1.リスクの層別化および予測に有効であり、診断に基づいた適切な治療戦略の選択により、予後・QOLの改善が見込まれ

る。COVADISの国際基準に冠微小血管機能異常の証拠としてCFRの異常、冠微小血管抵抗の異常、冠動脈slow flow現象が示

された。(Int J Cardiol 2018; 250: 16-20.)

2.冠動脈に有意狭窄が存在しない微小血管狭心症の診断基準に, CMDとしてCFR低下(侵襲的計測によるCFR<2.0,ある

いは非侵襲的計測によるCFR<2.5)、アセチルコリン誘発による微小血管攣縮の所見、IMR高値(IMR≧25)、slow flow の

存在(TIMIフレームカウント>25)の4つを挙げた。観察中のイベント発生は7.7%/年に生じたが,男女間差,人種間差は

認めなかった。(Eur Heart J 2021; 42: 4592-4600.)

3.CMD症例は、4倍近く死亡率が高く、5倍の主要心血管イベント(MACE)発生率(J Am Heart Assoc.2020;9:e014954)

【効率性】冠動脈造影にCMD評価を追加した場合、5分程度の追加時間でCMDの有無や重症度などが包括的に診断できる。

【新規性】

2019年 欧州のガイドラインにワイヤベースの侵襲的CFR/IMRが初登場:推奨クラスⅡa , エビデンスレベルBを獲得。

2023年 日本のガイドラインにワイヤベースの侵襲的CFR/IMRが初登場:推奨クラスⅡa , エビデンスレベルBを獲得。

CMD症例は、主要評価項目である死亡率は約4倍、副次評価項目であるMACE(心臓または心血管死・非致死性心筋梗塞・心臓

治療のための入院・冠動脈の血行再建)は約5倍で発生していた。CMD症例の死亡に対するオッズ比は3.93(95%CI:2.91–

5.30、P<0.001)で、MACEに対するオッズ比は5.16 (95%CI:2.81–9.47、P<0.001)だった。(J Am Heart Assoc.

2020;9:e014954)

包括的な機能評価を実施することにより、微小循環狭心症および冠攣縮性狭心症の診断がつき、ガイドラインとリンクした

治療方針の選択が容易になった。1年次において包括的機能評価群は、SAQスコアを27%(13.6U、95%CI:7.3-19.9、

P<0.001)改善していた。(J Am Coll Cardiol Intv 2020;13:33–45)

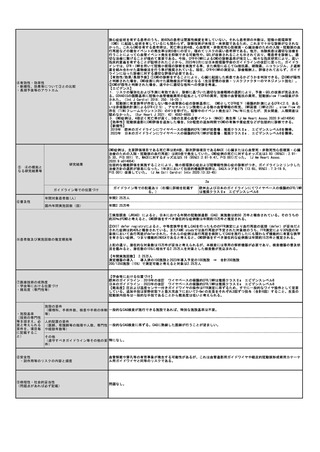

2a

ガイドライン等での位置づけ

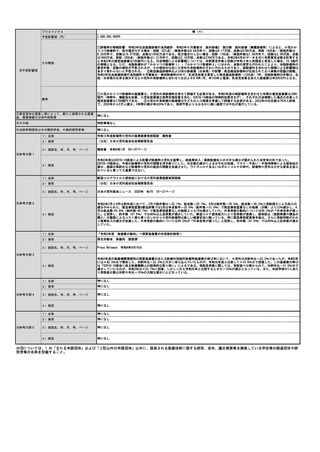

⑥普及性

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

年間対象患者数(人)

年間2.25万人

国内年間実施回数(回)

年間2.25万件

欧州および日本のガイドラインにてワイヤベースの侵襲的CFR/IMR

は推奨クラスⅡa エビデンスレベルB

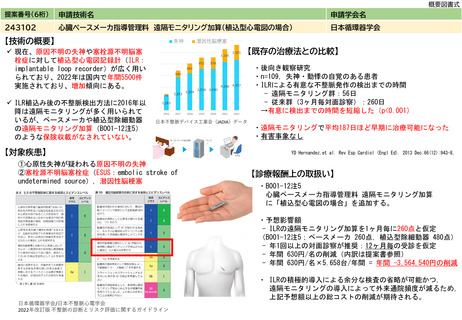

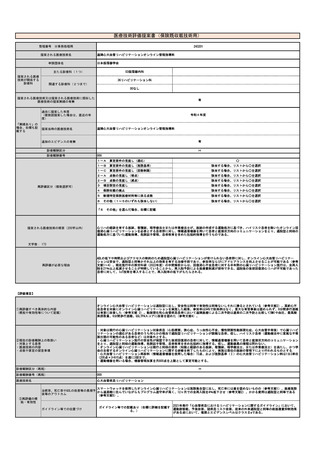

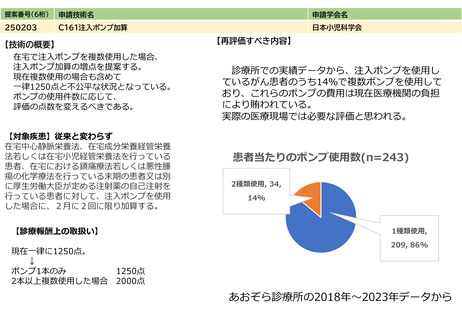

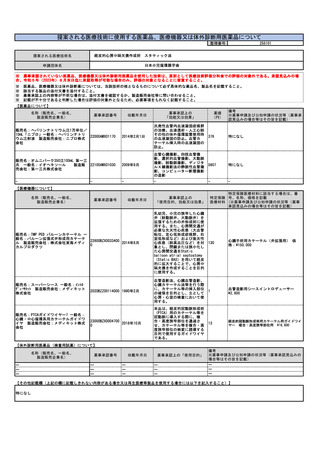

①実態調査 (JROAD) によると、日本における年間の冠動脈造影 (CAG) 実施数は約50 万件と報告されている。そのうちの

約30%がCMDと考えると、CMD評価をすべき潜在的な症例数は年間約15万件と推定される。

※患者数及び実施回数の推定根拠等

②CVIT defer registryによると、中等度狭窄を有しCAGを行ったもののFFR測定により血行再建の延期(defer)が妥当だと

された症例は約40%と報告されている。またFAME studyでは血行再建が予定された対象枝のうち、FFR測定により30%強の対

象枝において血行再建がdeferされた。それらの症例は血行再建を検討してCAGを施行したにも関わらず機能的に有意な狭窄

を有さない症例、つまり機能的INOCAであると考えると、CMD評価をすべき潜在的な症例数は年間約15万件と推定される。

上記の通り、潜在的な対象数は15万件が妥当と考えられるが、本検査には専用の解析機器が必要であり、検査機器の普及状

況を鑑みると、潜在数の15%に相当する2.25万人を対象とした検査数が見込まれる。

【年間実施回数】 2.25万人

測定機器の導入: 導入済の100施設と2023年導入予定の100施設

200/1350施設(15%)で測定可能と考えると対象は2.25万人

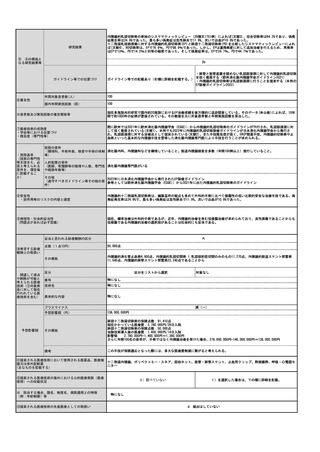

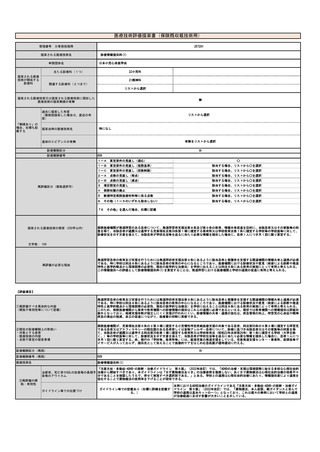

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

⇒

合計200施設

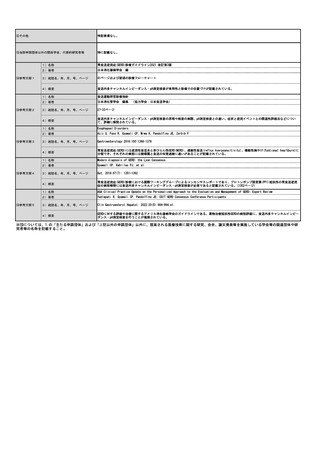

【学会等における位置づけ】

欧州のガイドライン:2019年の改訂 ワイヤベースの侵襲的CFR/IMRは推奨クラスⅡa エビデンスレベルB

日本のガイドライン:2023年の改訂 ワイヤベースの侵襲的CFR/IMRは推奨クラスⅡa エビデンスレベルB

【難易度】圧および温度センサー付きガイドワイヤの操作はFFR測定に準ずるため、すでに一般的なワイヤ操作として定着

している。追加手技は安静状態下と最大充血下において2-6mlの生食をそれぞれ3回ずつ投与(合計6回)すること。生食の

冠動脈内投与は一般的な手技であることから難易度は低いと考えられる。

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体制 一般的なCAG検査が施行できる施設であれば、特別な施設基準は不要。

等)

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門性 一般的なCAG検査に準ずる。CAGに熟練した医師が行うことが望ましい。

や経験年数等)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の要 特になし。

件)

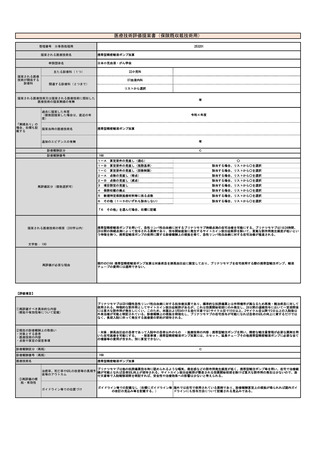

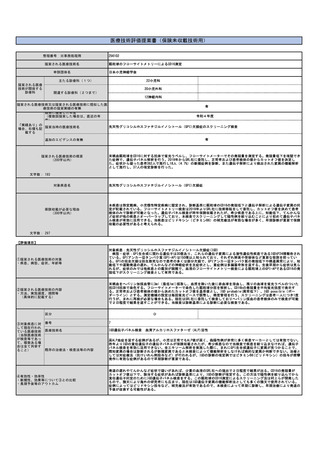

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

血管解離や穿孔等の有害事象が発生する可能性があるが、これは血管造影用ガイドワイヤや経皮的冠動脈形成術用カテーテ

ル用ガイドワイヤと同等のリスクである。

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

問題なし。

600