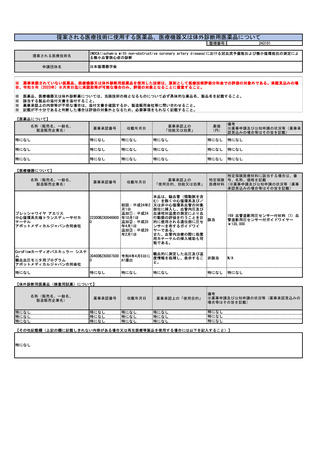

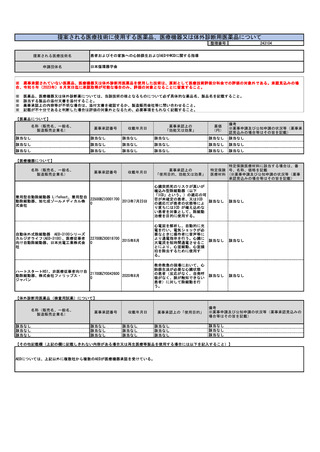

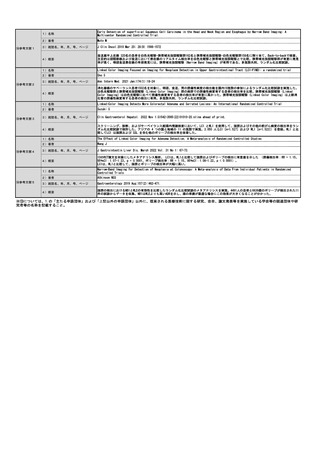

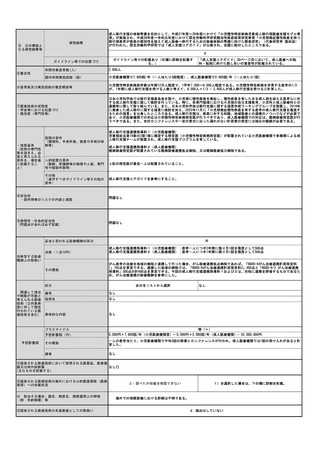

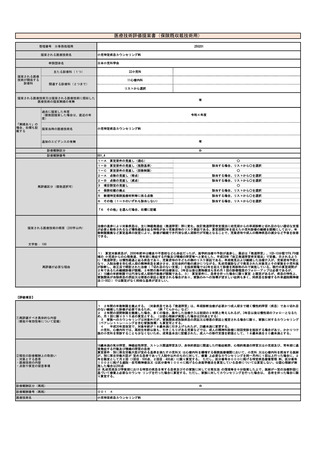

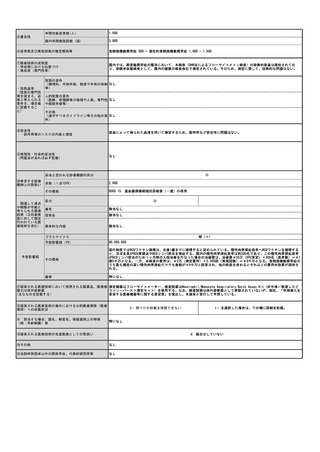

提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (18 ページ)

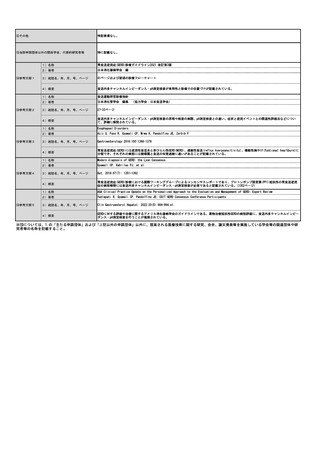

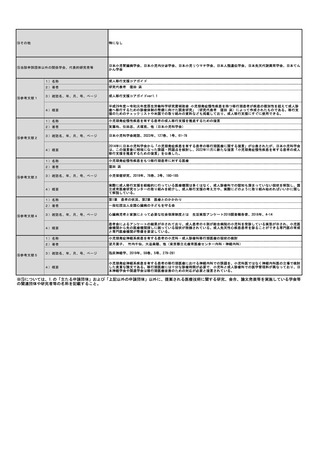

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

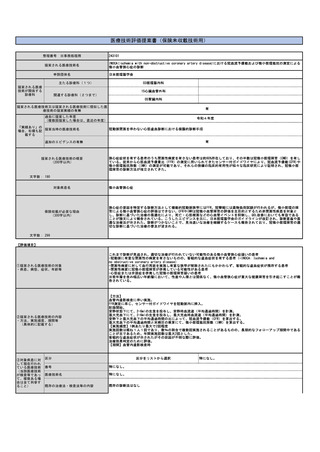

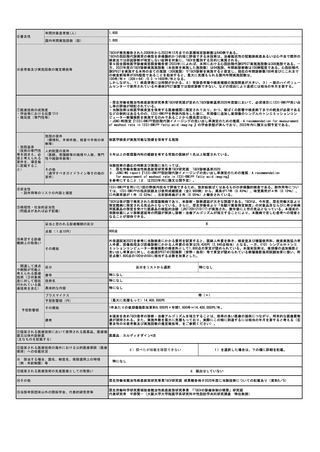

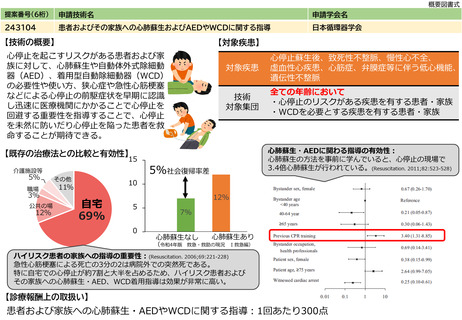

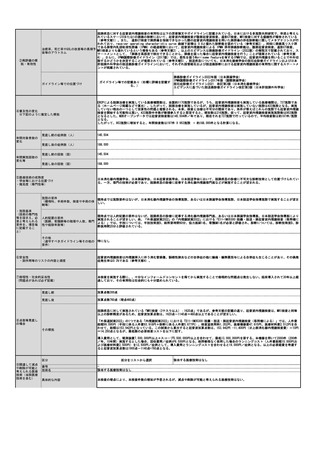

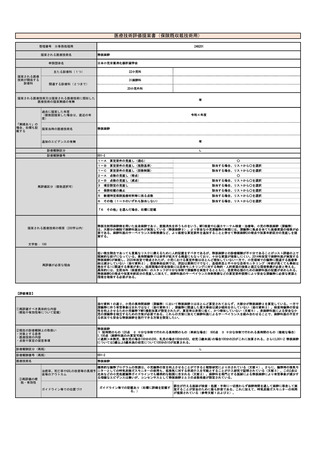

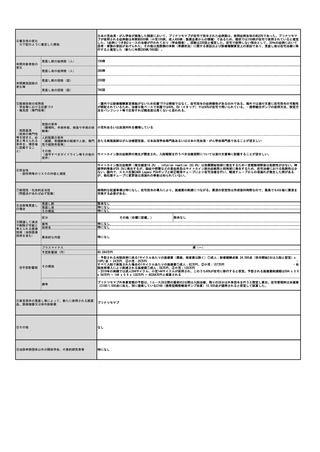

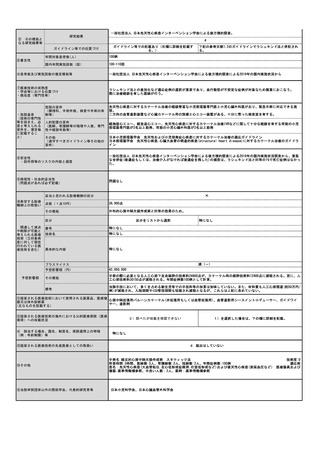

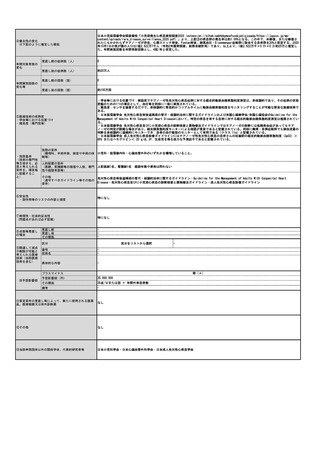

AEDについては、約2万人のボランティアの参加があった無作為化介入試験であるPAD trialなどで市民救助者がAEDを用いて

救命処置を行うことの有効性、およびAEDを設置するだけでなく、AEDの使い方を教育することでその効果が高まることが示

されている(N Engl J Med 2004; 351:637-646)。

WCDについては2,302人を対象にした無作為化介入試験(VEST traial)において、WCD装着による循環器関連の死亡の減少

は証明されなかったが、その理由として死亡例の多くにおいて、患者がWCDを装着していなかったことが指摘されており、

装着していた人を対象に解析をすると、WCDの効果が高まることが示唆されている(N Engl J Med. 2018:379;12051215)。

これらの研究結果からも、AED、WCDを有効に機能させるために、適切な教育、指導が不可欠であると言える。

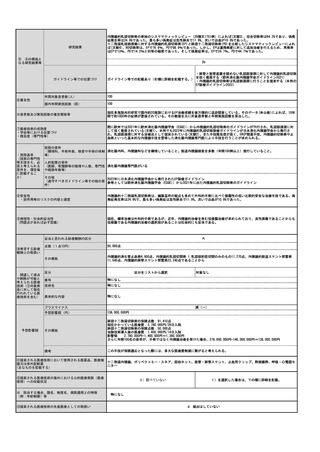

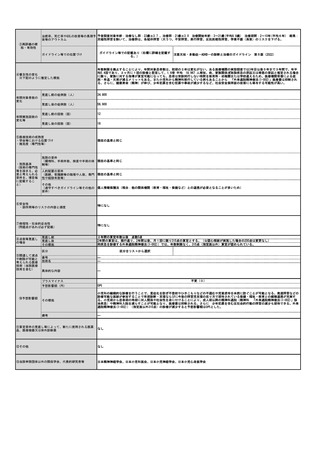

1b

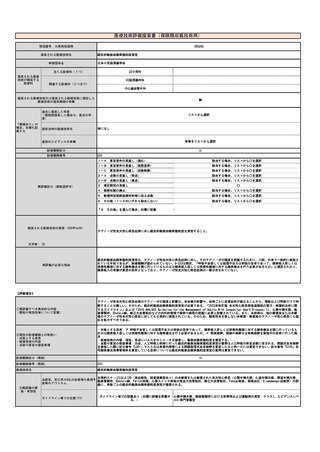

●JRC蘇生ガイドライン2015(2016年発行、一般社団法人 日本

蘇生協議会):心停止のハイリスク集団(の救助者になりえる

人)は、トレーニングを受けようとする意欲があり、トレーニン

グを受けることで生じる不利益が少なく、潜在的利点が多いとい

う事実を勘案し、そこに焦点を当てたBLSトレーニングの実施を

推奨する(強い推奨、低いエビデンス)

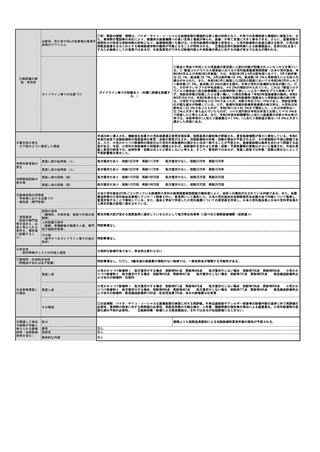

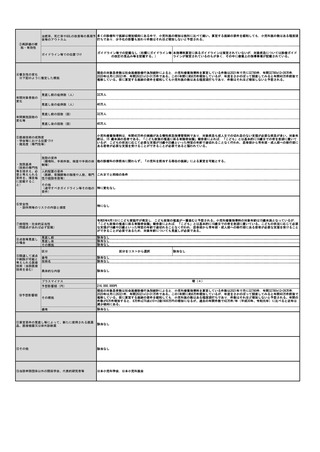

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

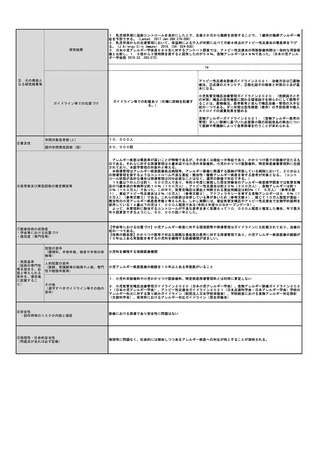

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

●JRC蘇生ガイドライン2020(2021年発行、一般社団法人 日本

蘇生協議会):心停止に陥るリスクのある市民・院内患者の認識

と予防の項目において、心停止に至った患者(傷病者)では、事

前に警告徴候が出現していたにもかかわらず、それが認識されて

いなかった、あるいは治療されていなかったことを踏まえ、成

人、小児の区別なく心停止の予防を重視している。教育の役割も

含めた心停止の予防に関連する戦略について強調されている。

●不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版)(2019年発

行、日本循環器学会/ 日本不整脈心電学会):心停止のリスクが

高いが植込み型除細動器(ICD)未挿入の人に対するWCDの推奨

(推奨レベルⅡa/Ⅱb)

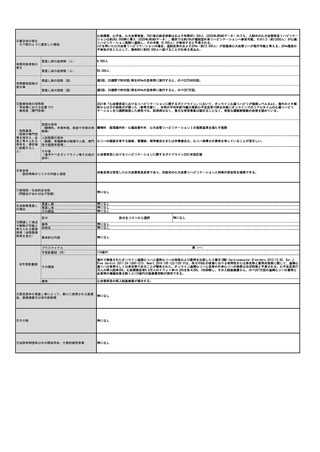

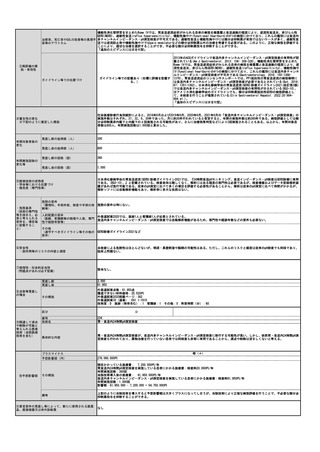

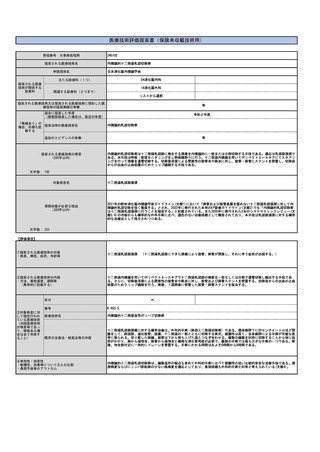

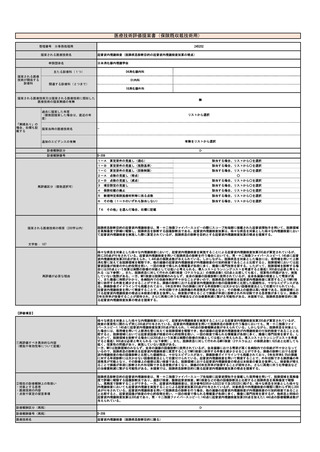

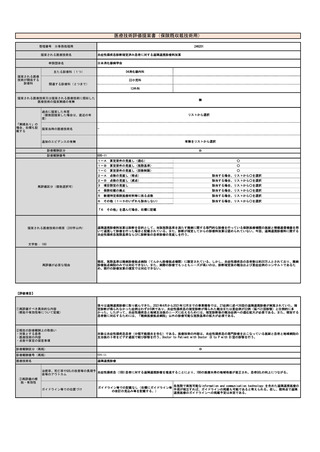

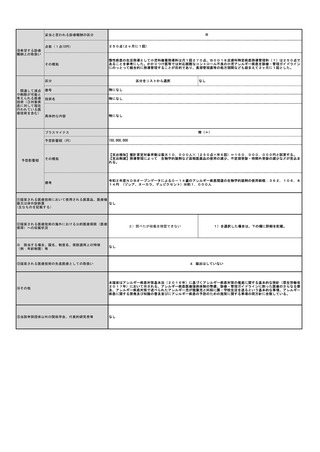

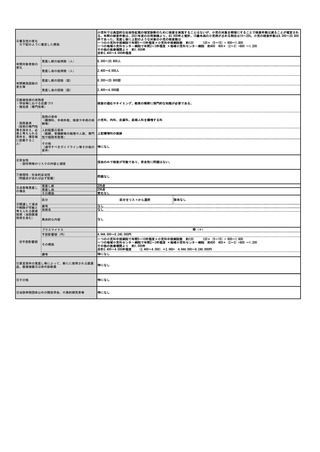

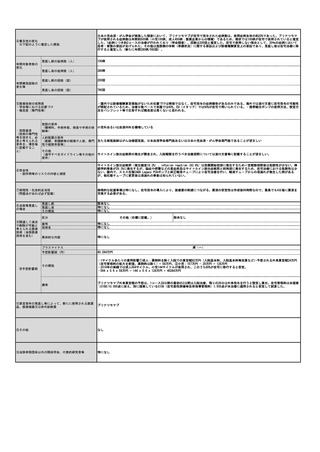

⑥普及性

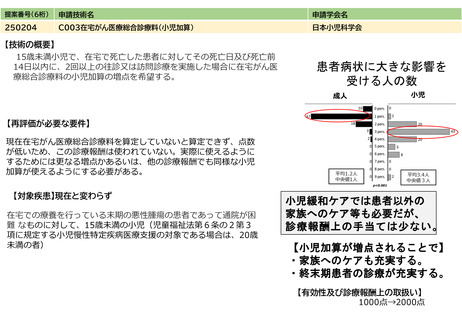

年間対象患者数(人)

200万人

国内年間実施回数(回)

200万回

※患者数及び実施回数の推定根拠等

心不全患者は約120万人、虚血性心疾患患者数は約80万人であり、少なくとも200万人を対象に、患者および家族へ指導をお

こなう。

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

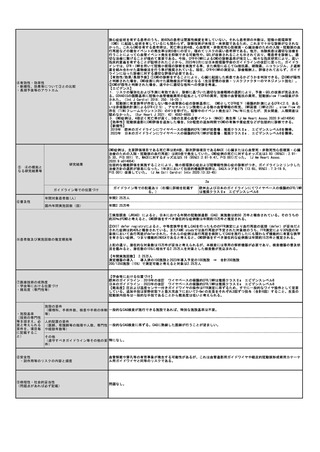

市民向けの心肺蘇生はJRC蘇生ガイドライン2020において確立しており、その指導に関しても第6版

民向け)で確立されており、難易度は高くない。WCDの使用方法も確立している。

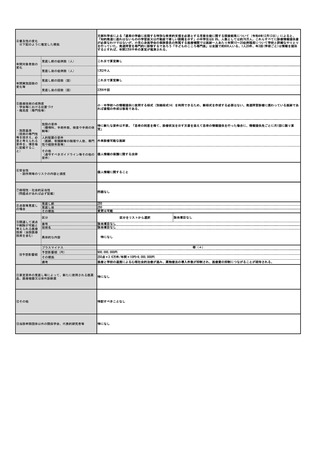

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

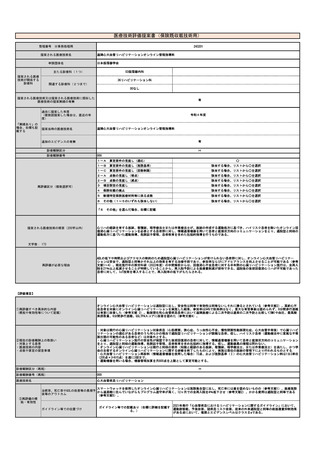

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体

制等)

医療施設・訪問看護ステーション

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門

性や経験年数等)

医師・看護師・歯科医師・保健師・薬剤師・救急救命士・そのほか医療の国家資格を有するもの

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の

要件)

該当なし

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

指導することによる副作用等のリスクは考えられない

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

問題点は見当たらない。

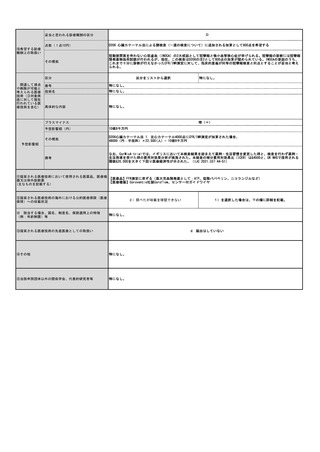

B

妥当と思われる診療報酬の区分

⑩希望する診療

報酬上の取扱い

関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(③対象疾

患に対して現在

行われている医

療技術を含む)

救急蘇生法の指針(市

点数(1点10円)

300点

その根拠

日本循環器学会などで開催されている市民向け講習会は1回3000-5000円でありその金額を参考にした。

区分

区分をリストから選択

番号

該当なし

技術名

該当なし

具体的な内容

該当なし

減(-)

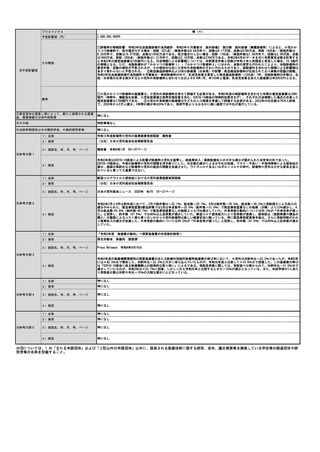

プラスマイナス

予想影響額(円)

34億円

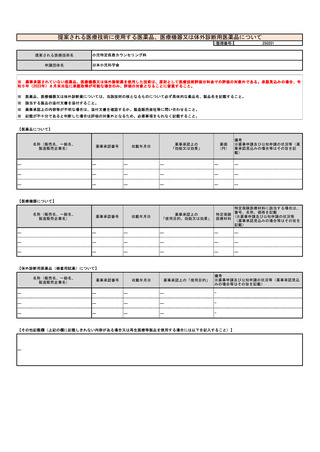

≪予想される当該技術に関わる医療費≫

300点×10円×200万人=60億円/年・・・①

予想影響額

その根拠

備考

≪当該技術の保険収載に伴い減少すると予測される医療費と期待される経済効果≫

総務省消防庁 令和4年救急救助の現況、及び心停止患者にかかっている医療費ををベースに試算した。

心停止現場を目撃された心原性心停止のうち(26,500人)、家族が目撃する可能性が高い自宅での心停止は70~80%:

26,500人×70%=18,550人

心停止現場に居合わせた市民による心肺蘇生が実施されると、実施されない時と比較して社会復帰が5%改善する(12%

(心肺蘇生実施あり)-7%(心肺蘇生実施なし)。よって、26,500人×70%×5%=928人が心肺蘇生の恩恵を受ける。

心肺蘇生によつて社会復帰した人の医療費削減効果は928人×200万円=19億円・・・②

更に社会復帰した人の労働生産性を年間800万円として928人×800万円=75億円・・・③

②+③ー①=34億円

該当なし

616