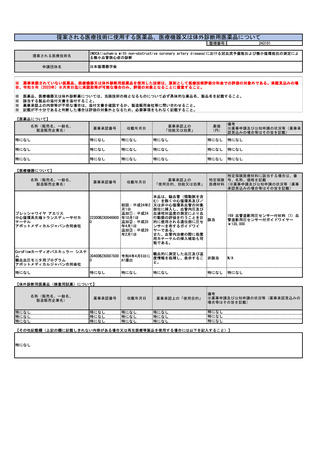

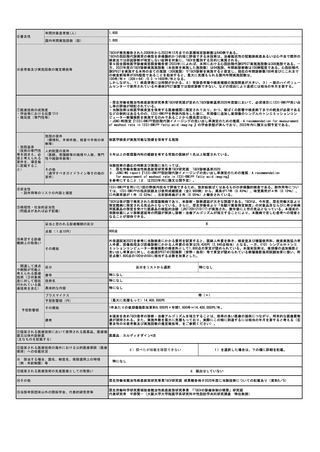

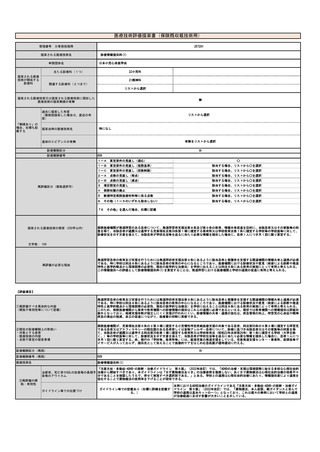

提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (63 ページ)

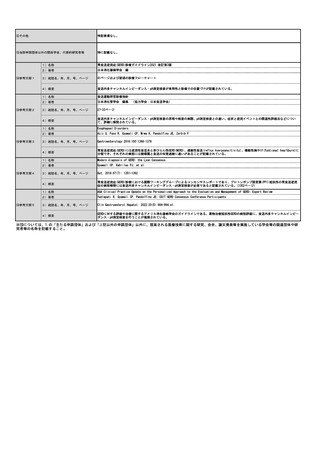

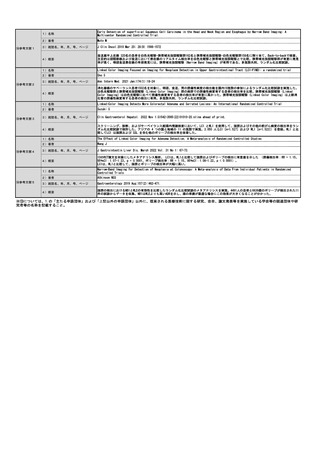

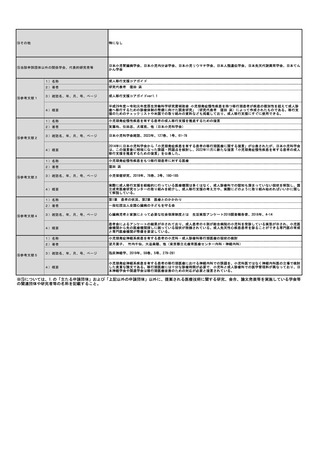

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

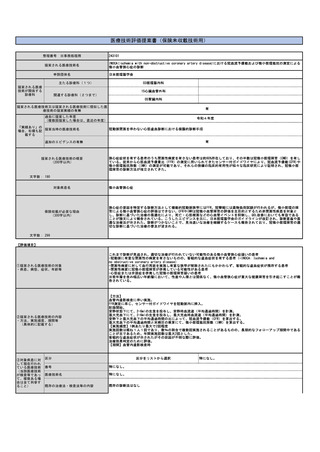

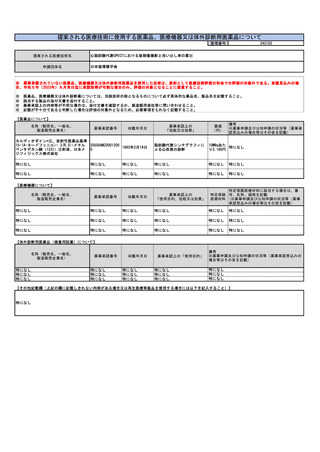

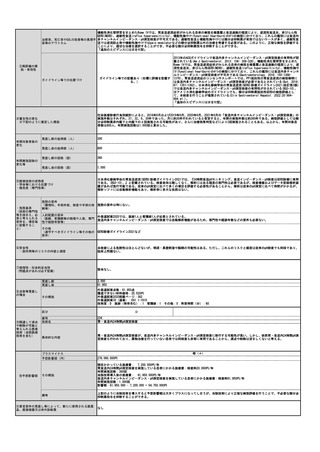

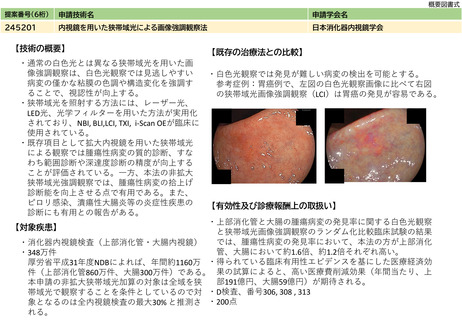

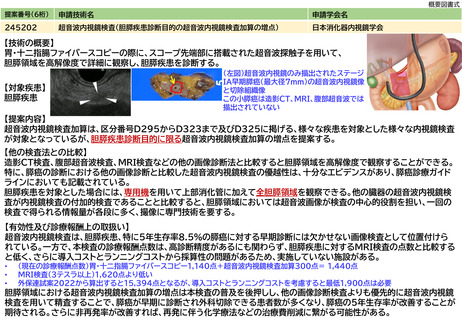

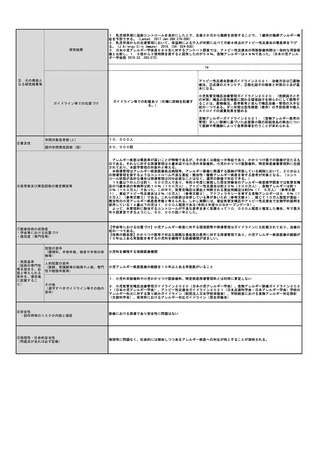

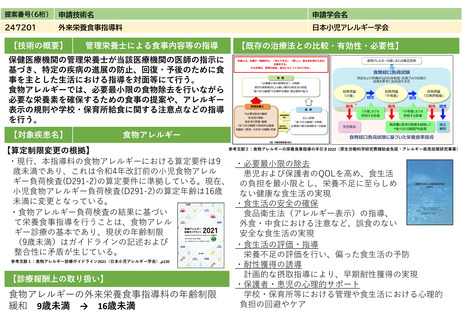

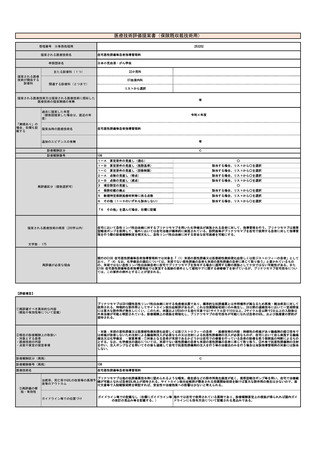

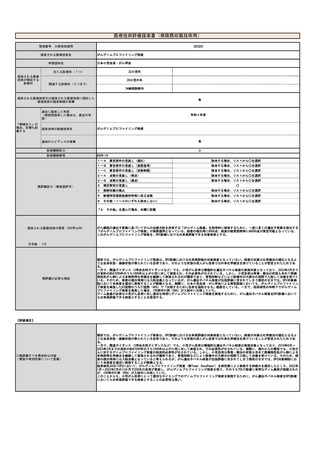

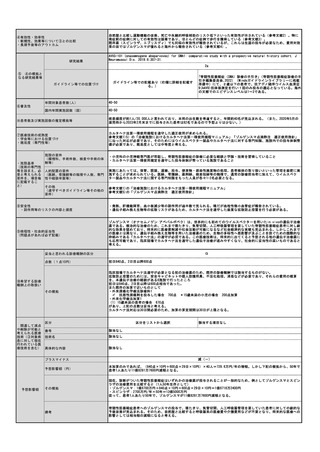

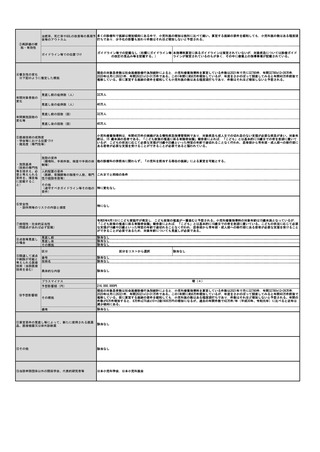

拠・有効性

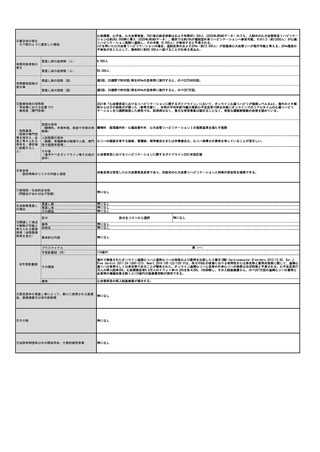

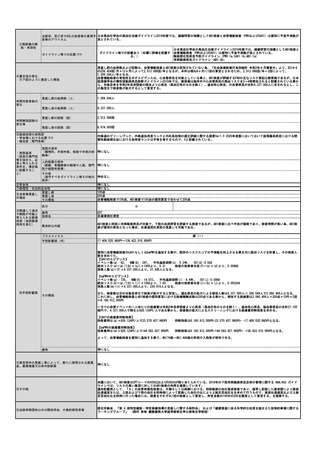

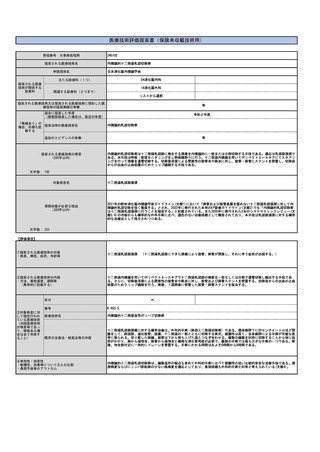

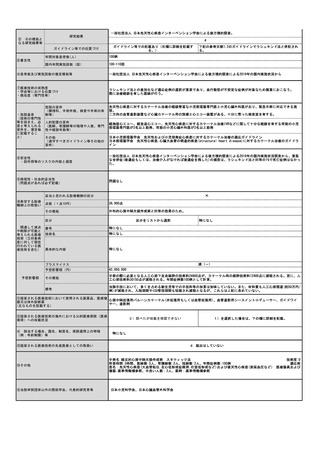

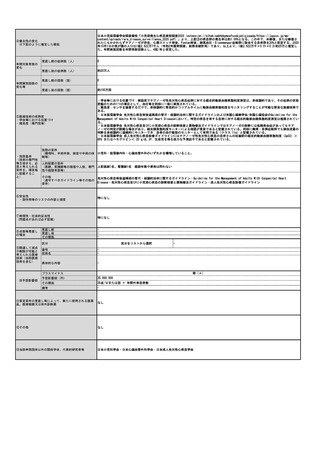

胆膵疾患に対する超音波内視鏡検査の有用性は以下の原著論文やガイドラインに記載されている。日本における多施設共同研究で、早期と考えら

れているステージ0または1の膵癌の診断において、超音波内視鏡検査が腹部超音波検査、造影CT検査、MRI検査に対する優越性が報告されている

(参考文献1)。また、 造影CT検査で膵腫瘍を指摘できなかった際の超音波内視鏡検査を用いた膵腫瘍の存在診断能に関してメタアナリシスが行

われており、receiver operating characteristic curve 曲線下面積は 0.8と優れた診断能を認めている(参考文献2)。同様に膵癌高リスク群

である膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)の経過観察において、超音波内視鏡検査による IPMN 併存膵癌診断能は、腹部超音波検査、造影CT検査、

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 MRI検査よりも優れているという報告もある(参考文献3)。以上のエビデンスは膵癌診療ガイドライン(2022版)の解説文で記載されており、ス

後等のアウトカム

テートメントとして、「膵癌を高感度で検出できることから、膵癌を疑った場合に超音波内視鏡検査を行う」ことが提案されている(参考文献

4)。さらに、IPMN国際診療ガイドライン(2017版)では、悪性を疑うWorrisome featureを有するIPMNでは、超音波内視鏡を用いることで外科切

除するかどうかを決定することが推奨されている(参考文献5)。胆道疾患についても、日本消化器病学会の胆石症診療ガイドラインおよび日本

肝胆膵外科学会の胆道癌診療ガイドラインにおいて、それぞれ胆管結石および胆道癌診断における超音波内視鏡検査の有用性に関するステートメ

ントが掲載されている。

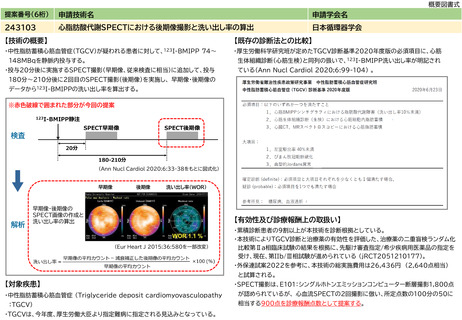

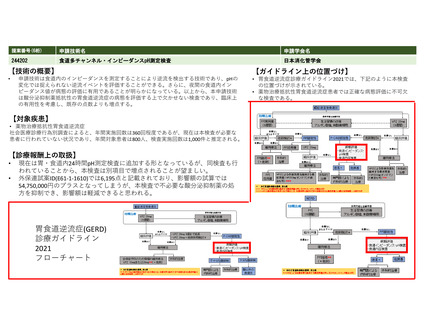

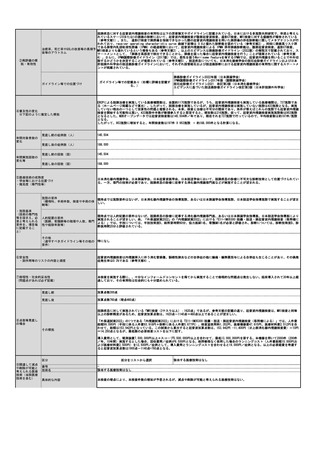

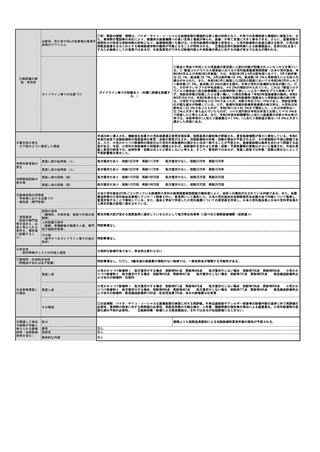

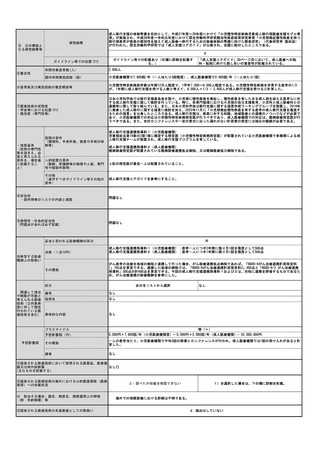

ガイドライン等での位置づけ

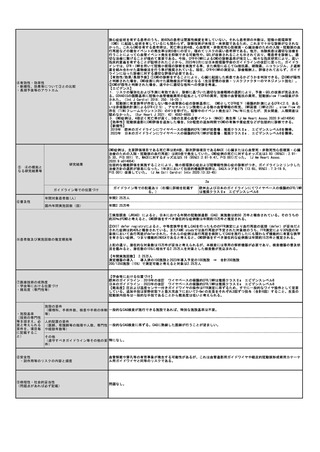

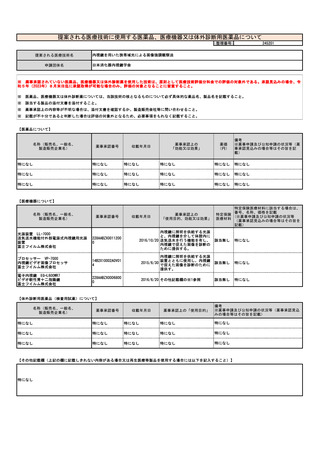

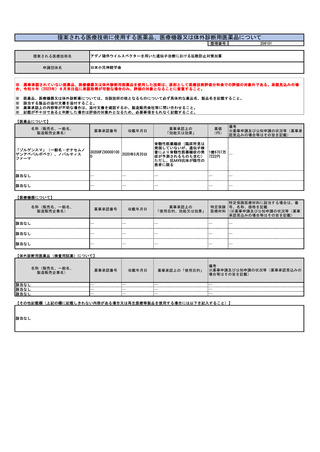

④普及性の変化

※下記のように推定した根拠

年間対象者数の

変化

年間実施回数の

変化等

膵癌診療ガイドライン2022年版(日本膵臓学会)

IPMN国際診療ガイドライン2017年版(国際膵臓学会)

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

胆石症診療ガイドライン2021 改訂第3版(日本消化器病学会)

る。)

エビデンスに基づいた胆道癌診療ガイドライン改訂第3版(日本肝胆膵外科学会)

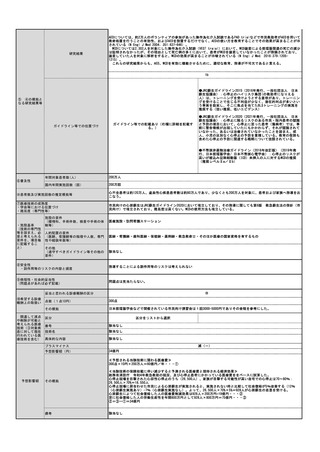

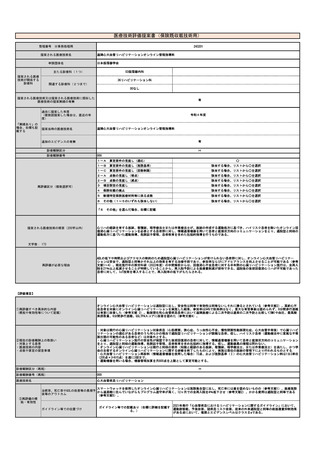

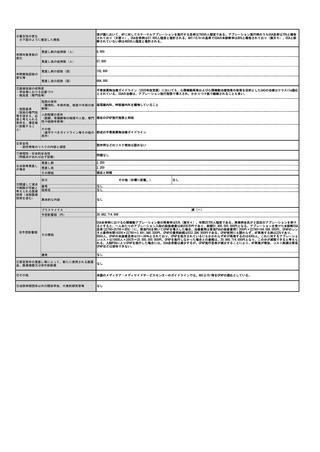

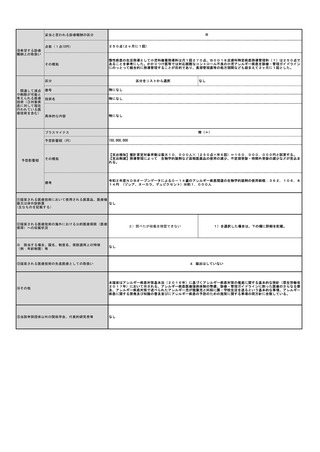

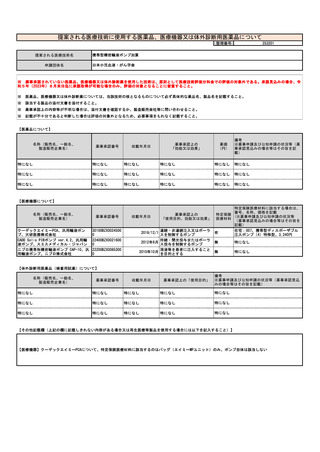

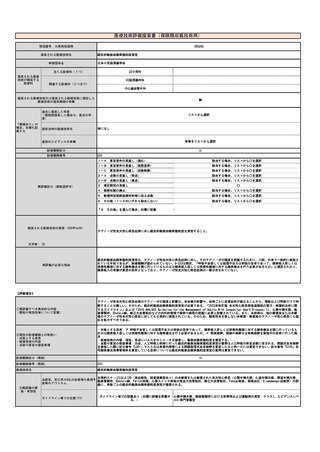

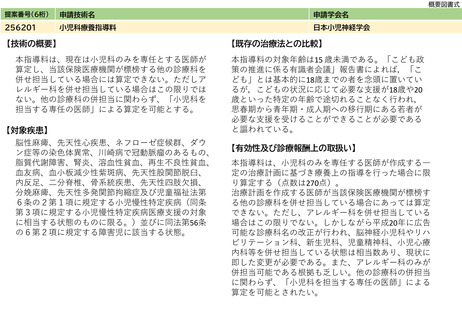

ERCPによる胆膵治療を実施している医療機関数は、全国約1170施設であるが、うち、超音波内視鏡検査も実施している医療機関は、737施設であ

る(ホームページ掲載などで算出)。したがって、胆膵治療を実施しているが、超音波内視鏡検査は実施していない施設は433施設となる。実施

していない理由の一つとして採算性の問題と推察される。本来、検査と治療は不可分の関係であり、条件が整えばこれらの施設でも超音波内視鏡

検査を開始する可能性は高い。433施設中半数が新規参入すると想定すると、増加数は216施設。従って、超音波内視鏡検査実施施設数は953施設

となるとした。NDBオープンデータでは超音波検査数は145,504件/年であり、現在それを737施設で行っているので、平均検査数は約197件/施設

となる。

したがって、953施設に増加すると、年間検査数は197件 X 953施設 = 約188,000件となる計算になる。

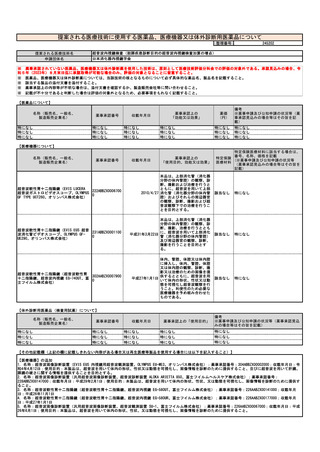

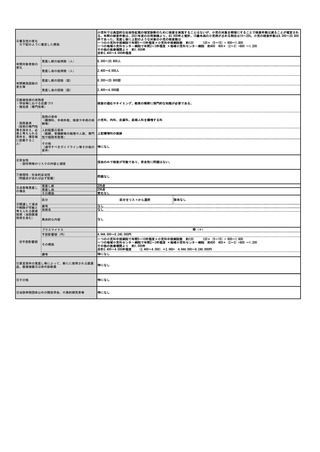

見直し前の症例数(人)

145,504

見直し後の症例数(人)

188,000

見直し前の回数(回)

145,504

見直し後の回数(回)

188,000

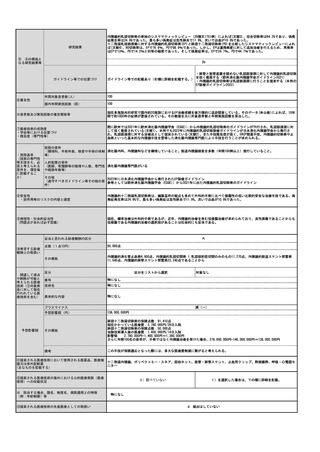

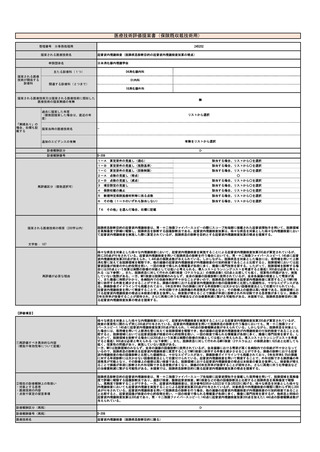

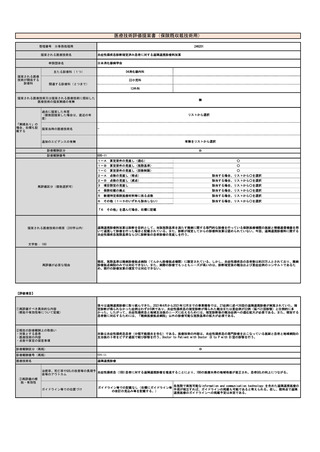

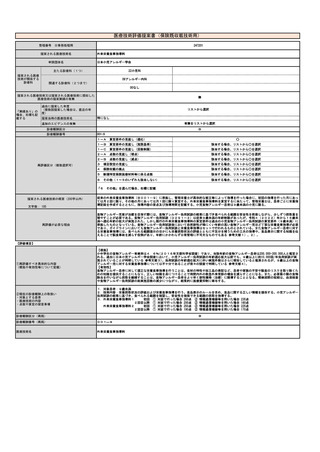

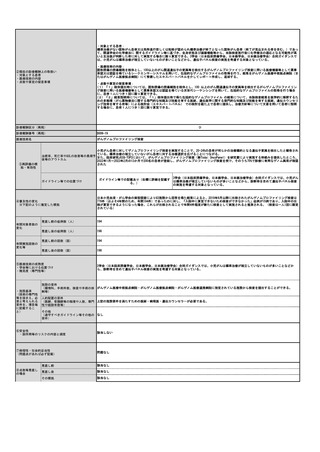

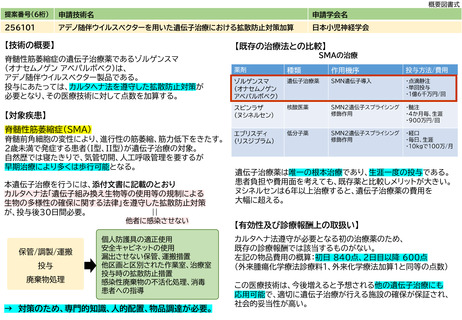

⑤医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

日本消化器内視鏡学会、日本膵臓学会、日本超音波医学会、日本胆道学会において、胆膵疾患の診療に不可欠な診断技術として位置づけられてい

る。一方、専門の技術が必要であり、胆膵疾患の診療に従事する消化器内視鏡専門医などが実施することが望まれる。

施設の要件

現時点では施設要件はないが、日本消化器内視鏡学会の指導施設、あるいは日本膵臓学会指導施設、日本胆道学会指導施設で実施することが望ま

(標榜科、手術件数、検査や手術の体 しい。

制等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

現時点では人的配置の要件はないが、胆膵疾患の診療に従事する消化器内視鏡専門医、あるいは日本膵臓学会指導医、日本胆道学会指導医により

人的配置の要件

実施されることが望ましい。尚、「外保連試案2022」の「内視鏡試案2022」における「E11-1M05300:胆嚢・胆道・膵超音波内視鏡検査(専用機に

(医師、看護師等の職種や人数、専門 よる)」では、手技については、手技技術度D、総所要時間60分、協力医師1名、看護師1名が必要と評価され、診断については、診断技術度D、診

性や経験年数等)

断医時間20分と評価されている。

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の 特になし

要件)

⑥安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

超音波内視鏡検査は内視鏡挿入に伴う消化管損傷、誤嚥性肺炎などの合併症の他に鎮痛・鎮静薬投与による合併症も生じることがあり、その偶発

症発生率は0.3%である(参考文献4)。

⑦倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

本検査を実施する際に、、十分なインフォームドコンセントを得てから実施することで倫理的な問題点は発生しない。臨床導入されて30年以上経

過しており、その有用性は社会的にも十分認められている。

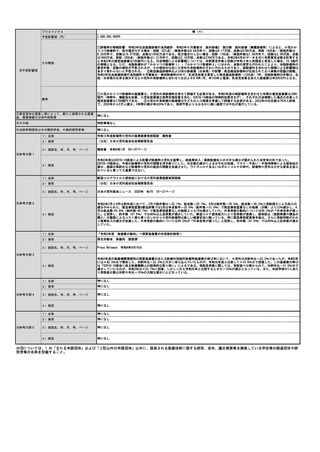

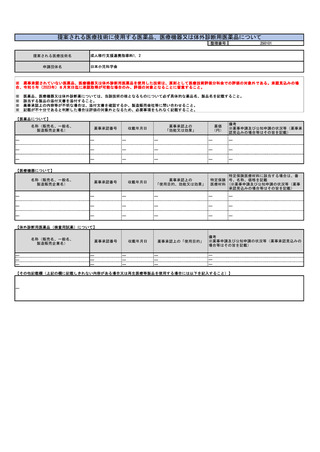

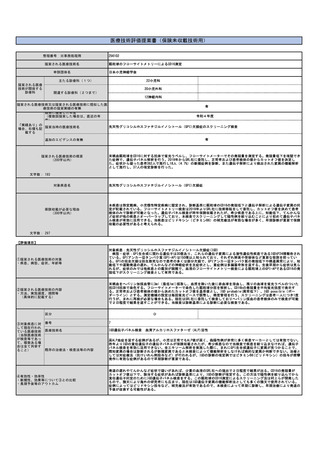

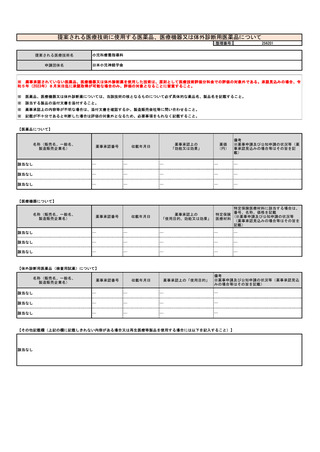

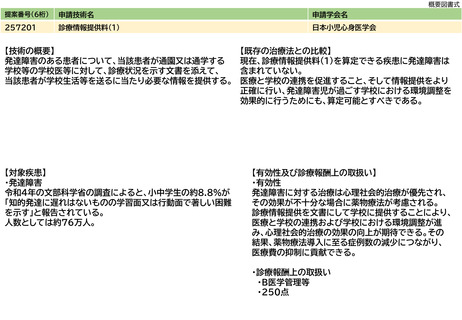

見直し前

加算点数300点

見直し後

加算点数760点(増点460点)

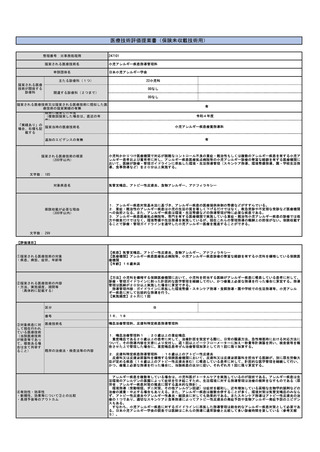

胆膵疾患に対して実施されている「MRI検査(3テスラ以上):1620点」であるが、参考文献の記載の通り、超音波内視鏡検査は、MRI検査と同等

以上の診断精度があるため、超音波加算点数は、1620点-1140点=480点以上であることが望ましい。

⑧点数等見直し

の場合

その根拠

「外保連試案2022」の1つである「内視鏡試案2022」における「E11-1M05300:胆嚢・胆道・膵超音波内視鏡検査(専用機による)」では、人件費

総額99,595円(手技に係る人件費93,918円+診断に係る人件費5,677円)、検査室使用料1,352円、医療機器費47,615円、医療材料費2,512円を合

わせて、総額は153,942円となっている。この試案から算出すると超音波加算点数は、153,942円 -11,400円(※上部消化器内視鏡検査費)÷10円

=14,250点となるが、最低限の必要検査コストを以下に記す。

導入費用として、観測装置7,500,000円以上+スコープ5,500,000円以上を合わせて、最低13,000,000円を要する。本機器を用いて2000件(200件

/年、10年間)実施するとした場合、回収費用/症例が6.500円となる。故障修理なく使用した場合のランニングコスト(人件費総額10,000円お

よび医療材料費2,500円)を12,500円/症例として、導入費用とランニングコストを合わせると19,000円/症例となる。以上の必要経費を考慮す

ると超音波加算点数は1900点-1140点=760点となる。

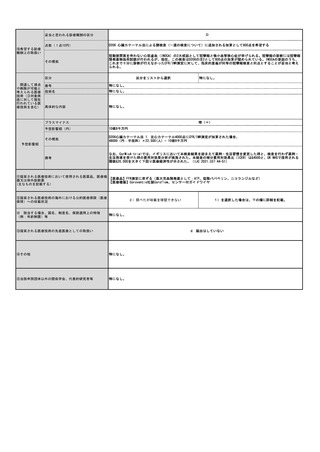

区分

⑨関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(当該医療

技術を含む)

該当する医療技術はなし

区分をリストから選択

番号

技術名

─

該当する医療技術はなし

具体的な内容

本検査の増点により、本検査件数の増加が予想されるが、減点や削除が可能と考えられる医療技術はない。

661