よむ、つかう、まなぶ。

資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (37 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4 災害に備えた福祉的支援体制について

議論の前提

○ 令和6年能登半島地震への対応においては、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等の施設・事業所、事業者団体、

職能団体の協力により、全ての都道府県からDWATが被災地に派遣され、能登6市町や1.5次避難所で、避難所における

生活の困りごとに関する相談支援などの福祉的な支援を実施いただくとともに、被災した社会福祉施設に対する介護職員

等の施設間応援派遣や、被災高齢者等把握事業、被災者見守り・相談支援等事業などの支援において、被災者の生活を支

えていただいてきたところ。

○ 平時からの災害福祉支援の体制整備については、市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針や、地域福祉

(支援)計画策定ガイドラインに基づき進められてきたが、いずれも法律上の規定がなく、自治体における体制整備には差

異があるのが実情。

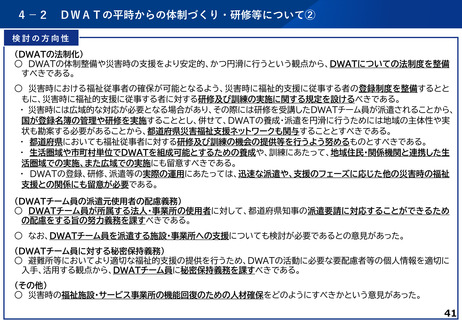

また、災害時にはDWAT(災害派遣福祉チーム)の組成・派遣により支援が行われてきたが、DWATについても法律上の

規定はない。

○ 令和6年能登半島地震においては、初動対応の遅れや在宅避難者等への支援の在り方などが指摘され、災害時の福祉支

援体制の充実を図る必要性や、平時からの災害福祉支援の体制整備の重要性が認識された。

○ 令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、災害救助法が改正(令和7年7月施行)され、災害時の福祉支援が法定化された

が、平時からの災害福祉支援の体制整備については未だ法制化されていない。

○ このような状況の中、 「地域共生社会の在り方検討会議」の中間とりまとめにおいては、包括的な支援体制構築のための

連携体制の構築や、DWATの平時からの体制整備に取り組むべきとされた。

37

議論の前提

○ 令和6年能登半島地震への対応においては、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等の施設・事業所、事業者団体、

職能団体の協力により、全ての都道府県からDWATが被災地に派遣され、能登6市町や1.5次避難所で、避難所における

生活の困りごとに関する相談支援などの福祉的な支援を実施いただくとともに、被災した社会福祉施設に対する介護職員

等の施設間応援派遣や、被災高齢者等把握事業、被災者見守り・相談支援等事業などの支援において、被災者の生活を支

えていただいてきたところ。

○ 平時からの災害福祉支援の体制整備については、市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針や、地域福祉

(支援)計画策定ガイドラインに基づき進められてきたが、いずれも法律上の規定がなく、自治体における体制整備には差

異があるのが実情。

また、災害時にはDWAT(災害派遣福祉チーム)の組成・派遣により支援が行われてきたが、DWATについても法律上の

規定はない。

○ 令和6年能登半島地震においては、初動対応の遅れや在宅避難者等への支援の在り方などが指摘され、災害時の福祉支

援体制の充実を図る必要性や、平時からの災害福祉支援の体制整備の重要性が認識された。

○ 令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、災害救助法が改正(令和7年7月施行)され、災害時の福祉支援が法定化された

が、平時からの災害福祉支援の体制整備については未だ法制化されていない。

○ このような状況の中、 「地域共生社会の在り方検討会議」の中間とりまとめにおいては、包括的な支援体制構築のための

連携体制の構築や、DWATの平時からの体制整備に取り組むべきとされた。

37