よむ、つかう、まなぶ。

資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

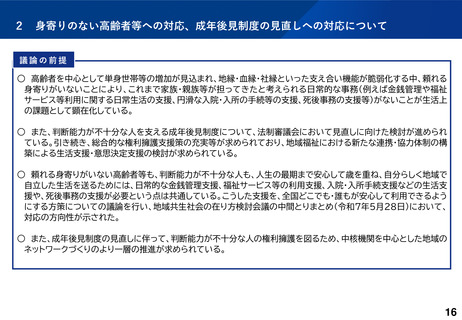

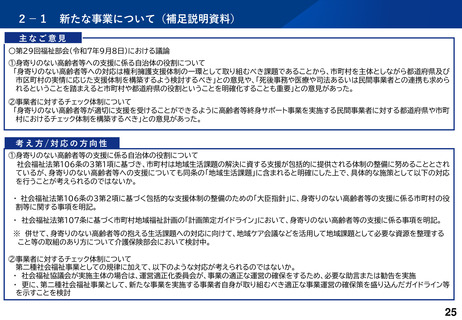

2 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について

議論の前提

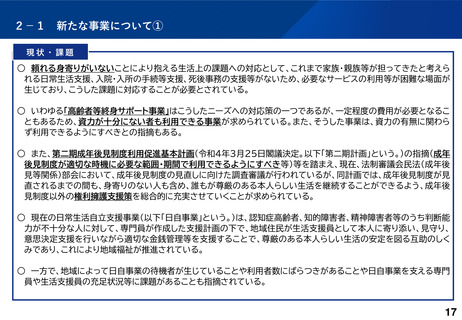

○ 高齢者を中心として単身世帯等の増加が見込まれ、地縁・血縁・社縁といった支え合い機能が脆弱化する中、頼れる

身寄りがいないことにより、これまで家族・親族等が担ってきたと考えられる日常的な事務(例えば金銭管理や福祉

サービス等利用に関する日常生活の支援、円滑な入院・入所の手続等の支援、死後事務の支援等)がないことが生活上

の課題として顕在化している。

○ また、判断能力が不十分な人を支える成年後見制度について、法制審議会において見直しに向けた検討が進められ

ている。引き続き、総合的な権利擁護支援策の充実等が求められており、地域福祉における新たな連携・協力体制の構

築による生活支援・意思決定支援の検討が求められている。

○ 頼れる身寄りがいない高齢者等も、判断能力が不十分な人も、人生の最期まで安心して歳を重ね、自分らしく地域で

自立した生活を送るためには、日常的な金銭管理支援、福祉サービス等の利用支援、入院・入所手続支援などの生活支

援や、死後事務の支援が必要という点は共通している。こうした支援を、全国どこでも・誰もが安心して利用できるよう

にする方策についての議論を行い、地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめ(令和7年5月28日)において、

対応の方向性が示された。

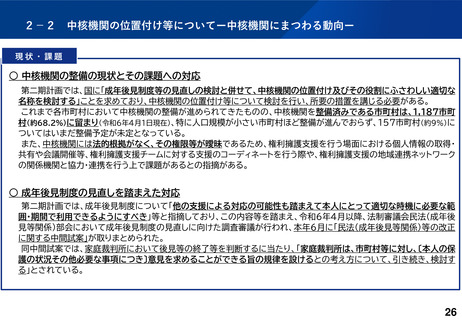

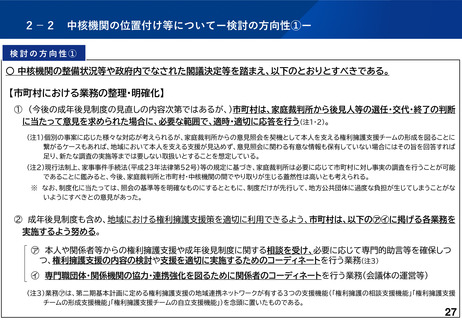

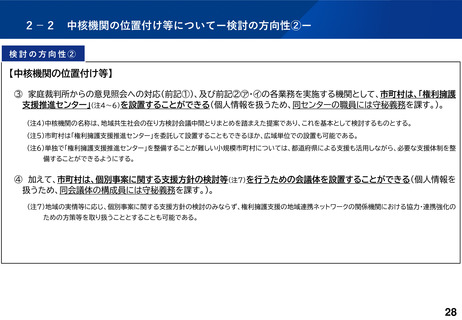

○ また、成年後見制度の見直しに伴って、判断能力が不十分な人の権利擁護を図るため、中核機関を中心とした地域の

ネットワークづくりのより一層の推進が求められている。

16

議論の前提

○ 高齢者を中心として単身世帯等の増加が見込まれ、地縁・血縁・社縁といった支え合い機能が脆弱化する中、頼れる

身寄りがいないことにより、これまで家族・親族等が担ってきたと考えられる日常的な事務(例えば金銭管理や福祉

サービス等利用に関する日常生活の支援、円滑な入院・入所の手続等の支援、死後事務の支援等)がないことが生活上

の課題として顕在化している。

○ また、判断能力が不十分な人を支える成年後見制度について、法制審議会において見直しに向けた検討が進められ

ている。引き続き、総合的な権利擁護支援策の充実等が求められており、地域福祉における新たな連携・協力体制の構

築による生活支援・意思決定支援の検討が求められている。

○ 頼れる身寄りがいない高齢者等も、判断能力が不十分な人も、人生の最期まで安心して歳を重ね、自分らしく地域で

自立した生活を送るためには、日常的な金銭管理支援、福祉サービス等の利用支援、入院・入所手続支援などの生活支

援や、死後事務の支援が必要という点は共通している。こうした支援を、全国どこでも・誰もが安心して利用できるよう

にする方策についての議論を行い、地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめ(令和7年5月28日)において、

対応の方向性が示された。

○ また、成年後見制度の見直しに伴って、判断能力が不十分な人の権利擁護を図るため、中核機関を中心とした地域の

ネットワークづくりのより一層の推進が求められている。

16