よむ、つかう、まなぶ。

資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

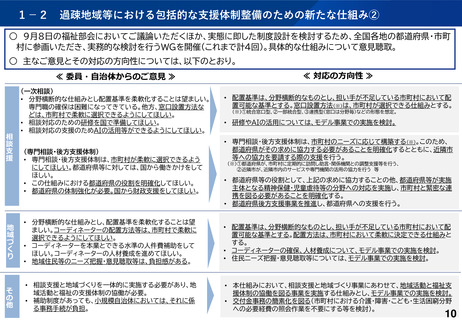

1-2 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み②

○ 9月8日の福祉部会においてご議論いただくほか、実態に即した制度設計を検討するため、全国各地の都道府県・市町

村に参画いただき、実務的な検討を行うWGを開催(これまで計4回)。具体的な仕組みについて意見聴取。

○ 主なご意見とその対応の方向性については、以下のとおり。

≪ 委員・自治体からのご意見 ≫

相

談

支

援

(一次相談)

• 分野横断的な仕組みとし配置基準を柔軟化することは望ましい。

専門職の確保は困難になってきている。他方、窓口設置方法な

どは、市町村で柔軟に選択できるようにしてほしい。

• 相談対応のための研修を国で準備してほしい。

• 相談対応の支援のためAIの活用等ができるようにしてほしい。

(専門相談・後方支援体制)

• 専門相談・後方支援体制は、市町村が柔軟に選択できるよう

にしてほしい。都道府県等に対しては、国から働きかけをして

ほしい。

• この仕組みにおける都道府県の役割を明確化してほしい。

• 都道府県の体制強化が必要。国から財政支援をしてほしい。

≪ 対応の方向性 ≫

• 配置基準は、分野横断的なものとし、担い手が不足している市町村において配

置可能な基準とする。窓口設置方法(※)は、市町村が選択できる仕組みとする。

(※)①統合窓口型、②一部統合型、③連携型(窓口は分野毎)などの形態を想定。

• 研修やAIの活用については、モデル事業での実施を検討。

• 専門相談・後方支援体制は、市町村のニーズに応じて構築する(※)。このため、

都道府県がその求めに協力する必要があることを明確化するとともに、近隣市

等への協力を要請する際の支援を行う。

(※)①都道府県が、市町村に定期的に訪問し助言・関係機関との調整支援等を行う、

②近隣市が、近隣市内のサービスや専門機関の活用の協力を行う 等

• 都道府県等の役割として、上記の求めに協力することの他、都道府県等が実施

主体となる精神保健・児童虐待等の分野への対応を実施し、市町村と緊密な連

携を図る必要があることを明確化する。

• 都道府県後方支援事業を推進し、都道府県への支援を行う。

地

域

づ

く

り

• 分野横断的な仕組みとし、配置基準を柔軟化することは望

ましい。コーディネーターの配置方法等は、市町村で柔軟に

選択できるようにしてほしい。

• コーディネーターを本業とできる水準の人件費補助をして

ほしい。コーディネーターの人材養成を進めてほしい。

• 地域住民等のニーズ把握・意見聴取等は、負担感がある。

• 配置基準は、分野横断的なものとし、担い手が不足している市町村において配

置可能な基準とする。配置方法は、市町村において柔軟に決定できる仕組みと

する。

• コーディネーターの確保、人材養成について、モデル事業での実施を検討。

• 住民ニーズ把握・意見聴取等については、モデル事業での実施を検討。

そ

の

他

• 相談支援と地域づくりを一体的に実施する必要があり、地

域活動と福祉の支援体制の協働が必要。

• 補助制度があっても、小規模自治体においては、それに係

る事務手続が負担。

• 本仕組みにおいて、相談支援と地域づくり事業にあわせて、地域活動と福祉支

援体制の協働を図る事業を実施する仕組みとし、モデル事業での実施を検討。

• 交付金事務の簡素化を図る(市町村における介護・障害・こども・生活困窮分野

への必要経費の照会作業を不要にする等を検討)。

10

○ 9月8日の福祉部会においてご議論いただくほか、実態に即した制度設計を検討するため、全国各地の都道府県・市町

村に参画いただき、実務的な検討を行うWGを開催(これまで計4回)。具体的な仕組みについて意見聴取。

○ 主なご意見とその対応の方向性については、以下のとおり。

≪ 委員・自治体からのご意見 ≫

相

談

支

援

(一次相談)

• 分野横断的な仕組みとし配置基準を柔軟化することは望ましい。

専門職の確保は困難になってきている。他方、窓口設置方法な

どは、市町村で柔軟に選択できるようにしてほしい。

• 相談対応のための研修を国で準備してほしい。

• 相談対応の支援のためAIの活用等ができるようにしてほしい。

(専門相談・後方支援体制)

• 専門相談・後方支援体制は、市町村が柔軟に選択できるよう

にしてほしい。都道府県等に対しては、国から働きかけをして

ほしい。

• この仕組みにおける都道府県の役割を明確化してほしい。

• 都道府県の体制強化が必要。国から財政支援をしてほしい。

≪ 対応の方向性 ≫

• 配置基準は、分野横断的なものとし、担い手が不足している市町村において配

置可能な基準とする。窓口設置方法(※)は、市町村が選択できる仕組みとする。

(※)①統合窓口型、②一部統合型、③連携型(窓口は分野毎)などの形態を想定。

• 研修やAIの活用については、モデル事業での実施を検討。

• 専門相談・後方支援体制は、市町村のニーズに応じて構築する(※)。このため、

都道府県がその求めに協力する必要があることを明確化するとともに、近隣市

等への協力を要請する際の支援を行う。

(※)①都道府県が、市町村に定期的に訪問し助言・関係機関との調整支援等を行う、

②近隣市が、近隣市内のサービスや専門機関の活用の協力を行う 等

• 都道府県等の役割として、上記の求めに協力することの他、都道府県等が実施

主体となる精神保健・児童虐待等の分野への対応を実施し、市町村と緊密な連

携を図る必要があることを明確化する。

• 都道府県後方支援事業を推進し、都道府県への支援を行う。

地

域

づ

く

り

• 分野横断的な仕組みとし、配置基準を柔軟化することは望

ましい。コーディネーターの配置方法等は、市町村で柔軟に

選択できるようにしてほしい。

• コーディネーターを本業とできる水準の人件費補助をして

ほしい。コーディネーターの人材養成を進めてほしい。

• 地域住民等のニーズ把握・意見聴取等は、負担感がある。

• 配置基準は、分野横断的なものとし、担い手が不足している市町村において配

置可能な基準とする。配置方法は、市町村において柔軟に決定できる仕組みと

する。

• コーディネーターの確保、人材養成について、モデル事業での実施を検討。

• 住民ニーズ把握・意見聴取等については、モデル事業での実施を検討。

そ

の

他

• 相談支援と地域づくりを一体的に実施する必要があり、地

域活動と福祉の支援体制の協働が必要。

• 補助制度があっても、小規模自治体においては、それに係

る事務手続が負担。

• 本仕組みにおいて、相談支援と地域づくり事業にあわせて、地域活動と福祉支

援体制の協働を図る事業を実施する仕組みとし、モデル事業での実施を検討。

• 交付金事務の簡素化を図る(市町村における介護・障害・こども・生活困窮分野

への必要経費の照会作業を不要にする等を検討)。

10