よむ、つかう、まなぶ。

資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等) (47 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65544.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第6回 10/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

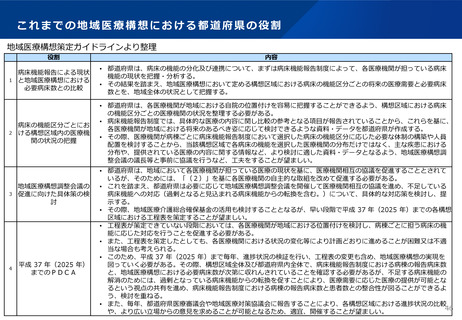

これまでの地域医療構想における都道府県の役割

地域医療構想策定ガイドラインより整理

1

2

役割

内容

病床機能報告による現状

と地域医療構想における

必要病床数との比較

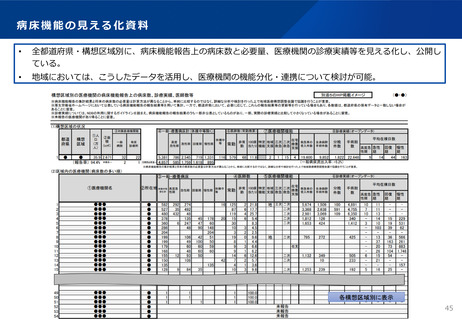

• 都道府県は、病床の機能の分化及び連携について、まずは病床機能報告制度によって、各医療機関が担っている病床

機能の現状を把握・分析する。

• その結果を踏まえ、地域医療構想において定める構想区域における病床の機能区分ごとの将来の医療需要と必要病床

数とを、地域全体の状況として把握する。

病床の機能区分ごとにお

ける構想区域内の医療機

関の状況の把握

• 都道府県は、各医療機関が地域における自院の位置付けを容易に把握することができるよう、構想区域における病床

の機能区分ごとの医療機関の状況を整理する必要がある。

• 病床機能報告制度では、具体的な医療の内容に関し比較の参考となる項目が報告されていることから、これらを基に、

各医療機関が地域における将来のあるべき姿に応じて検討できるような資料・データを都道府県が作成する。

• その際、医療機関が病棟ごとに病床機能報告制度において選択した病床の機能区分に応じた必要な体制の構築や人員

配置を検討することから、当該構想区域で各病床の機能を選択した医療機関の分布だけではなく、主な疾患における

分布や、提供されている医療の内容に関する情報など、より検討に適した資料・データとなるよう、地域医療構想調

整会議の議長等と事前に協議を行うなど、工夫をすることが望ましい。

3

地域医療構想調整会議の

促進に向けた具体策の検

討

4

平成 37 年(2025 年)

までのPDCA

• 都道府県は、地域において各医療機関が担っている医療の現状を基に、医療機関相互の協議を促進することとされて

いるが、そのためには、「(2)」を基に各医療機関の自主的な取組を改めて促進する必要がある。

• これを踏まえ、都道府県は必要に応じて地域医療構想調整会議を開催して医療機関相互の協議を進め、不足している

病床機能への対応(過剰となると見込まれる病床機能からの転換を含む。)について、具体的な対応策を検討し、提

示する。

• その際、地域医療介護総合確保基金の活用も検討することとなるが、早い段階で平成 37 年(2025 年)までの各構想

区域における工程表を策定することが望ましい。

• 工程表が策定できていない段階においては、各医療機関が地域における位置付けを検討し、病棟ごとに担う病床の機

能に応じた対応を行うことを促進する必要がある。

• また、工程表を策定したとしても、各医療機関における状況の変化等により計画どおりに進めることが困難又は不適

当な場合も考えられる。

• このため、平成 37 年(2025 年)まで毎年、進捗状況の検証を行い、工程表の変更も含め、地域医療構想の実現を

図っていく必要がある。その際、構想区域全体及び都道府県内全体で、病床機能報告制度における病棟の報告病床数

と、地域医療構想における必要病床数が次第に収れんされていることを確認する必要があるが、不足する病床機能の

解消のためには、過剰となっている病床機能からの転換を促すことにより、医療需要に応じた医療の提供が可能とな

るという視点の共有を進め、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と患者数との整合性が図ることができるよ

う、検討を重ねる。

• また、毎年、都道府県医療審議会や地域医療対策協議会に報告することにより、各構想区域における進捗状況の比較

46

や、より広い立場からの意見を求めることが可能となるため、適宜、開催することが望ましい。

地域医療構想策定ガイドラインより整理

1

2

役割

内容

病床機能報告による現状

と地域医療構想における

必要病床数との比較

• 都道府県は、病床の機能の分化及び連携について、まずは病床機能報告制度によって、各医療機関が担っている病床

機能の現状を把握・分析する。

• その結果を踏まえ、地域医療構想において定める構想区域における病床の機能区分ごとの将来の医療需要と必要病床

数とを、地域全体の状況として把握する。

病床の機能区分ごとにお

ける構想区域内の医療機

関の状況の把握

• 都道府県は、各医療機関が地域における自院の位置付けを容易に把握することができるよう、構想区域における病床

の機能区分ごとの医療機関の状況を整理する必要がある。

• 病床機能報告制度では、具体的な医療の内容に関し比較の参考となる項目が報告されていることから、これらを基に、

各医療機関が地域における将来のあるべき姿に応じて検討できるような資料・データを都道府県が作成する。

• その際、医療機関が病棟ごとに病床機能報告制度において選択した病床の機能区分に応じた必要な体制の構築や人員

配置を検討することから、当該構想区域で各病床の機能を選択した医療機関の分布だけではなく、主な疾患における

分布や、提供されている医療の内容に関する情報など、より検討に適した資料・データとなるよう、地域医療構想調

整会議の議長等と事前に協議を行うなど、工夫をすることが望ましい。

3

地域医療構想調整会議の

促進に向けた具体策の検

討

4

平成 37 年(2025 年)

までのPDCA

• 都道府県は、地域において各医療機関が担っている医療の現状を基に、医療機関相互の協議を促進することとされて

いるが、そのためには、「(2)」を基に各医療機関の自主的な取組を改めて促進する必要がある。

• これを踏まえ、都道府県は必要に応じて地域医療構想調整会議を開催して医療機関相互の協議を進め、不足している

病床機能への対応(過剰となると見込まれる病床機能からの転換を含む。)について、具体的な対応策を検討し、提

示する。

• その際、地域医療介護総合確保基金の活用も検討することとなるが、早い段階で平成 37 年(2025 年)までの各構想

区域における工程表を策定することが望ましい。

• 工程表が策定できていない段階においては、各医療機関が地域における位置付けを検討し、病棟ごとに担う病床の機

能に応じた対応を行うことを促進する必要がある。

• また、工程表を策定したとしても、各医療機関における状況の変化等により計画どおりに進めることが困難又は不適

当な場合も考えられる。

• このため、平成 37 年(2025 年)まで毎年、進捗状況の検証を行い、工程表の変更も含め、地域医療構想の実現を

図っていく必要がある。その際、構想区域全体及び都道府県内全体で、病床機能報告制度における病棟の報告病床数

と、地域医療構想における必要病床数が次第に収れんされていることを確認する必要があるが、不足する病床機能の

解消のためには、過剰となっている病床機能からの転換を促すことにより、医療需要に応じた医療の提供が可能とな

るという視点の共有を進め、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と患者数との整合性が図ることができるよ

う、検討を重ねる。

• また、毎年、都道府県医療審議会や地域医療対策協議会に報告することにより、各構想区域における進捗状況の比較

46

や、より広い立場からの意見を求めることが可能となるため、適宜、開催することが望ましい。