よむ、つかう、まなぶ。

資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等) (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65544.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第6回 10/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

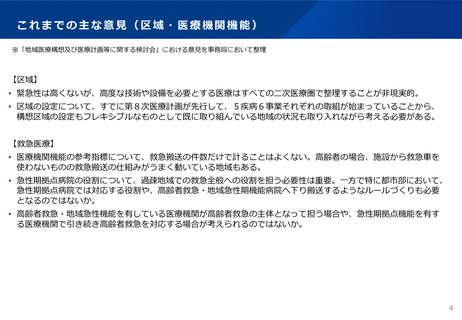

これまでの主な意見(区域・医療機関機能)

※「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」における意見を事務局において整理

【医療機関機能】

• 地域の限られた医療資源を有効に活用するため、急性期拠点機能の病院での適切な配置が不可欠。

• 現在人口が30万人を上回っている地方都市型の地域でも、現在の病床稼働率、救急車の受入れ件数、2040年に向けた人口減少を踏まえると

できる限り1か所に集約をして2040年以降も含めて将来にわたって急性期医療を維持していくことが必要。

• 2040年以降も含め将来にわたって急性期医療を維持できるよう、現在の人口が概ね30万人までの小規模な地域については、1か所に集約に

向けて取り組んでいくことが重要。

• 大都市型と地方都市型の急性期拠点機能について、1~複数を確保することとされているが、医療の需要が人口に相関していくということ

を踏まえると、概ね人口20万人から30万人当たり1か所程度といったイメージであり、目安として示してはどうか。

• 人口の少ない地域における急性期拠点機能について、20~30万人の規模であれば、やはり1つの医療機関に集約をしていくということが原

則と考える。大学病院本院が存在するような区域であっても、基本的には可能な限り1か所に集約すること、あるいはカバーする地域を拡

大することを検討した上で、人口の少ない地域でも2か所の拠点が必要な場合に、例外的な対応をするべき。

• 人口30万人あたりの地域では、設立母体の違う病院が3~4つ存在しており、急性期拠点機能を一つにする議論を拙速に進めることは難し

いのではないか。

• 20~30万人の規模で拠点1つを目指すことは賛成だが、目標として定める話と、現実問題としてどこに落とし込んでいくのかは分けて考え

る必要。

• 医療機関機能について、地域の実情を強調し過ぎると構想が目指す方向制がぼやけてしまう。最低限の指標や参酌基準をガイドラインにお

いて担保していく必要。

• 医療機関機能における急性期拠点機能の定量的測定について、例えば2,000台の救急車の受入件数など一律の基準では、地域によってはとて

も満たせないということがありえる。地域の実情に合わせた定量的な指標については難しいのではないか。

• 高齢者医療施設からの患者受入れを想定されているが、在宅医療の体制を強化し、高度急性期、急性期から直接在宅へ移行できる仕組みや

体制についても検討する必要があるのではないか。

• 人口の少ない地域でも、地域によっては高齢者救急をやっている病院で一定程度の手術をされている実態もある。その病院を急性期拠点の

機能とするのか、それとも、高齢者救急・地域急性期機能における機能とするのかの議論が必要ではないか。

• 有床診療所も地域において大事な役割を果たしており、専門等機能だけでなく、高齢者救急・地域急性期機能や、在宅医療等連携機能を担

3

うこともある。有床診療所イコール専門等機能かどうかも今後議論が必要。

※「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」における意見を事務局において整理

【医療機関機能】

• 地域の限られた医療資源を有効に活用するため、急性期拠点機能の病院での適切な配置が不可欠。

• 現在人口が30万人を上回っている地方都市型の地域でも、現在の病床稼働率、救急車の受入れ件数、2040年に向けた人口減少を踏まえると

できる限り1か所に集約をして2040年以降も含めて将来にわたって急性期医療を維持していくことが必要。

• 2040年以降も含め将来にわたって急性期医療を維持できるよう、現在の人口が概ね30万人までの小規模な地域については、1か所に集約に

向けて取り組んでいくことが重要。

• 大都市型と地方都市型の急性期拠点機能について、1~複数を確保することとされているが、医療の需要が人口に相関していくということ

を踏まえると、概ね人口20万人から30万人当たり1か所程度といったイメージであり、目安として示してはどうか。

• 人口の少ない地域における急性期拠点機能について、20~30万人の規模であれば、やはり1つの医療機関に集約をしていくということが原

則と考える。大学病院本院が存在するような区域であっても、基本的には可能な限り1か所に集約すること、あるいはカバーする地域を拡

大することを検討した上で、人口の少ない地域でも2か所の拠点が必要な場合に、例外的な対応をするべき。

• 人口30万人あたりの地域では、設立母体の違う病院が3~4つ存在しており、急性期拠点機能を一つにする議論を拙速に進めることは難し

いのではないか。

• 20~30万人の規模で拠点1つを目指すことは賛成だが、目標として定める話と、現実問題としてどこに落とし込んでいくのかは分けて考え

る必要。

• 医療機関機能について、地域の実情を強調し過ぎると構想が目指す方向制がぼやけてしまう。最低限の指標や参酌基準をガイドラインにお

いて担保していく必要。

• 医療機関機能における急性期拠点機能の定量的測定について、例えば2,000台の救急車の受入件数など一律の基準では、地域によってはとて

も満たせないということがありえる。地域の実情に合わせた定量的な指標については難しいのではないか。

• 高齢者医療施設からの患者受入れを想定されているが、在宅医療の体制を強化し、高度急性期、急性期から直接在宅へ移行できる仕組みや

体制についても検討する必要があるのではないか。

• 人口の少ない地域でも、地域によっては高齢者救急をやっている病院で一定程度の手術をされている実態もある。その病院を急性期拠点の

機能とするのか、それとも、高齢者救急・地域急性期機能における機能とするのかの議論が必要ではないか。

• 有床診療所も地域において大事な役割を果たしており、専門等機能だけでなく、高齢者救急・地域急性期機能や、在宅医療等連携機能を担

3

うこともある。有床診療所イコール専門等機能かどうかも今後議論が必要。