よむ、つかう、まなぶ。

【報告(7)資料7】令和6年災害検証報告書 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |

| 出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

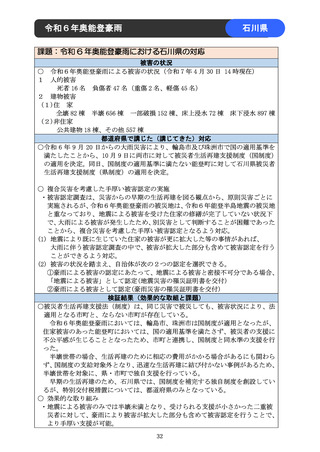

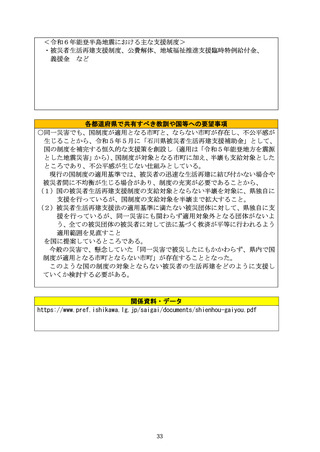

なる市町と、ならない市町が存在している。令和6年奥能登豪雨においては、輪

島市、珠洲市は国制度の適用となったが、住家被害のあった能登町においては、

国の適用基準を満たさず、被災者の支援に不公平感が生じることとなったため、

市町と連携し、国制度と同水準の支援を行った。半壊世帯の場合、生活再建のた

めに相応の費用がかかる場合があるにも関わらず、国制度の支給対象外となり、

迅速な生活再建に結び付かない事例があるため、半壊世帯を対象に、県・市町で

独自支援を行っている。早期の生活再建のため、石川県では、国制度を補完する

独自制度を創設しているが、特別交付税措置については、都道府県のみとなって

いる。(石川県)

・地震による被害のみでは半壊未満となり、受けられる支援が小さかった二重被災

者に対して、豪雨により被害が拡大した部分も含めて被害認定を行うことで、よ

り手厚い支援が可能となった。(石川県)

・被災者生活再建支援基金は、令和6年能登半島地震等への支払いが継続しており、

令和7年度末に基金残高が226億円に減少する見込みであることから、基金への追

加拠出が必要となっている。(神奈川県)

○ 災害救助

・災害救助法第2条第2項においては、避難所の設置のみ救助が可能となっている

が、避難所の設置については自治体職員が避難所運営をするための時間外勤務手当

等の救助事務費が過大になるため、全体の救助費に対して定められた割合(約10%)

で算定する救助事務費の上限額では、十分に市町村に対して財政措置をすることが

できない。(静岡県)

・令和6年能登半島地震において厚生労働省は、災害救助費の求償は都道府県間で

行われることとなるため、可能であれば、派遣元都道府県において、立替負担を

するほか、派遣元機関の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いする旨

の事務連絡を発している一方、本部活動の経費を災害救助費の支給対象としない

ことや支給対象(タイヤチェーン、カイロ、食事の上限額、換価が必要な物品及

び基準額等)が予め明確に示されていないことにより、派遣元都道府県の負担が

生じている。(福岡県)

・災害救助法では、保健医療福祉(地方)調整本部での救護支援活動への派遣を、

救護班の(現場)活動ではないとして、災害救助費の支給対象外としている。ま

た、災害救助費の求償対象となる経費が個別具体的に整理して示されていないこ

とが、求償事務の煩雑化、長期化の原因となっている。(福岡県)

○ 被害情報の把握、避難対策

・総務省の携帯基地局強靭化事業において、都道府県が費用負担を行う根拠の明示

を求めてきたものの、総務省が整理した「国・自治体・事業者の役割分担の考え方

等」の説明が一方的に繰り返されるのみで、地方公共団体に新たな義務又は負担を

義務付ける施策の事業化が進められている。(神奈川県)

・大規模災害時における迅速な避難行動を促すには、住民の自助・共助に対する意

識の向上が重要となる。(栃木県)

5

島市、珠洲市は国制度の適用となったが、住家被害のあった能登町においては、

国の適用基準を満たさず、被災者の支援に不公平感が生じることとなったため、

市町と連携し、国制度と同水準の支援を行った。半壊世帯の場合、生活再建のた

めに相応の費用がかかる場合があるにも関わらず、国制度の支給対象外となり、

迅速な生活再建に結び付かない事例があるため、半壊世帯を対象に、県・市町で

独自支援を行っている。早期の生活再建のため、石川県では、国制度を補完する

独自制度を創設しているが、特別交付税措置については、都道府県のみとなって

いる。(石川県)

・地震による被害のみでは半壊未満となり、受けられる支援が小さかった二重被災

者に対して、豪雨により被害が拡大した部分も含めて被害認定を行うことで、よ

り手厚い支援が可能となった。(石川県)

・被災者生活再建支援基金は、令和6年能登半島地震等への支払いが継続しており、

令和7年度末に基金残高が226億円に減少する見込みであることから、基金への追

加拠出が必要となっている。(神奈川県)

○ 災害救助

・災害救助法第2条第2項においては、避難所の設置のみ救助が可能となっている

が、避難所の設置については自治体職員が避難所運営をするための時間外勤務手当

等の救助事務費が過大になるため、全体の救助費に対して定められた割合(約10%)

で算定する救助事務費の上限額では、十分に市町村に対して財政措置をすることが

できない。(静岡県)

・令和6年能登半島地震において厚生労働省は、災害救助費の求償は都道府県間で

行われることとなるため、可能であれば、派遣元都道府県において、立替負担を

するほか、派遣元機関の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いする旨

の事務連絡を発している一方、本部活動の経費を災害救助費の支給対象としない

ことや支給対象(タイヤチェーン、カイロ、食事の上限額、換価が必要な物品及

び基準額等)が予め明確に示されていないことにより、派遣元都道府県の負担が

生じている。(福岡県)

・災害救助法では、保健医療福祉(地方)調整本部での救護支援活動への派遣を、

救護班の(現場)活動ではないとして、災害救助費の支給対象外としている。ま

た、災害救助費の求償対象となる経費が個別具体的に整理して示されていないこ

とが、求償事務の煩雑化、長期化の原因となっている。(福岡県)

○ 被害情報の把握、避難対策

・総務省の携帯基地局強靭化事業において、都道府県が費用負担を行う根拠の明示

を求めてきたものの、総務省が整理した「国・自治体・事業者の役割分担の考え方

等」の説明が一方的に繰り返されるのみで、地方公共団体に新たな義務又は負担を

義務付ける施策の事業化が進められている。(神奈川県)

・大規模災害時における迅速な避難行動を促すには、住民の自助・共助に対する意

識の向上が重要となる。(栃木県)

5