よむ、つかう、まなぶ。

【報告(7)資料7】令和6年災害検証報告書 (30 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |

| 出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

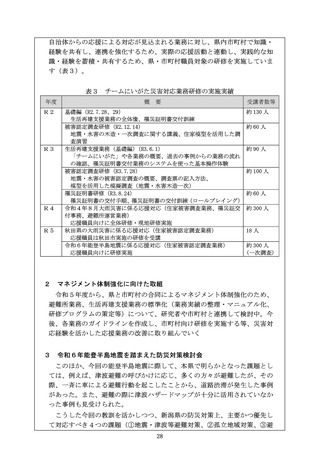

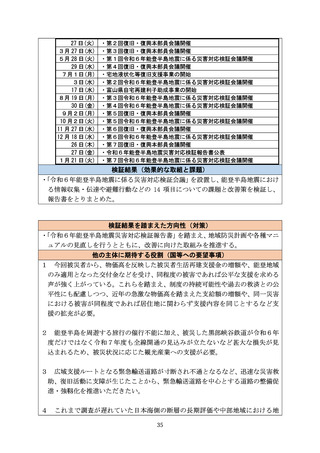

難所等運営対策、④原子力災害との複合災害時の対応)に係る取組の方向性

について、有識者等から構成される検討会で議論し、報告書を取りまとめ

た。今後、県の地域防災計画や施策に反映する予定であり、本県の防災対策

全般について、今回の地震の教訓等を活かしながら改善に取り組む。

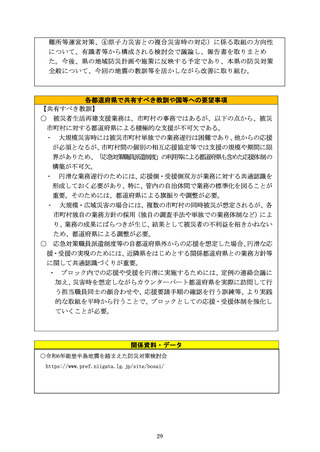

各都道府県で共有すべき教訓や国等への要望事項

【共有すべき教訓】

〇 被災者生活再建支援業務は、市町村の事務ではあるが、以下の点から、被災

市町村に対する都道府県による積極的な支援が不可欠である。

• 大規模災害時には被災市町村単独での業務遂行は困難であり、他からの応援

が必須となるが、市町村間の個別の相互応援協定等では支援の規模や期間に限

界がありため、「応急対策職員派遣制度」の利用等による都道府県も含めた応援体制の

構築が不可欠。

• 円滑な業務遂行のためには、応援側・受援側双方が業務に対する共通認識を

形成しておく必要があり、特に、管内の自治体間で業務の標準化を図ることが

重要。そのためには、都道府県による旗振りや調整が必要。

• 大規模・広域災害の場合には、複数の市町村の同時被災が想定されるが、各

市町村独自の業務方針の採用(独自の調査手法や単独での業務体制など)によ

り、業務の成果にばらつきが生じ、結果として被災者の不利益を招きかねない

ため、都道府県による調整が必要。

○ 応急対策職員派遣制度等の自都道府県外からの応援を想定した場合、円滑な応

援・受援の実現のためには、近隣県をはじめとする関係都道府県との業務方針等

に関して共通認識づくりが重要。

・ ブロック内での応援や受援を円滑に実施するためには、定例の連絡会議に

加え、災害時を想定しながらカウンターパート都道府県を実際に訪問して行

う担当職員同士の顔合わせや、応援要請手順の確認を行う訓練等、より実践

的な取組を平時から行うことで、ブロックとしての応援・受援体制を強化し

ていくことが必要。

関係資料・データ

○令和6年能登半島地震を踏まえた防災対策検討会

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/bosai/

29

について、有識者等から構成される検討会で議論し、報告書を取りまとめ

た。今後、県の地域防災計画や施策に反映する予定であり、本県の防災対策

全般について、今回の地震の教訓等を活かしながら改善に取り組む。

各都道府県で共有すべき教訓や国等への要望事項

【共有すべき教訓】

〇 被災者生活再建支援業務は、市町村の事務ではあるが、以下の点から、被災

市町村に対する都道府県による積極的な支援が不可欠である。

• 大規模災害時には被災市町村単独での業務遂行は困難であり、他からの応援

が必須となるが、市町村間の個別の相互応援協定等では支援の規模や期間に限

界がありため、「応急対策職員派遣制度」の利用等による都道府県も含めた応援体制の

構築が不可欠。

• 円滑な業務遂行のためには、応援側・受援側双方が業務に対する共通認識を

形成しておく必要があり、特に、管内の自治体間で業務の標準化を図ることが

重要。そのためには、都道府県による旗振りや調整が必要。

• 大規模・広域災害の場合には、複数の市町村の同時被災が想定されるが、各

市町村独自の業務方針の採用(独自の調査手法や単独での業務体制など)によ

り、業務の成果にばらつきが生じ、結果として被災者の不利益を招きかねない

ため、都道府県による調整が必要。

○ 応急対策職員派遣制度等の自都道府県外からの応援を想定した場合、円滑な応

援・受援の実現のためには、近隣県をはじめとする関係都道府県との業務方針等

に関して共通認識づくりが重要。

・ ブロック内での応援や受援を円滑に実施するためには、定例の連絡会議に

加え、災害時を想定しながらカウンターパート都道府県を実際に訪問して行

う担当職員同士の顔合わせや、応援要請手順の確認を行う訓練等、より実践

的な取組を平時から行うことで、ブロックとしての応援・受援体制を強化し

ていくことが必要。

関係資料・データ

○令和6年能登半島地震を踏まえた防災対策検討会

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/bosai/

29