よむ、つかう、まなぶ。

【報告(7)資料7】令和6年災害検証報告書 (28 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |

| 出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

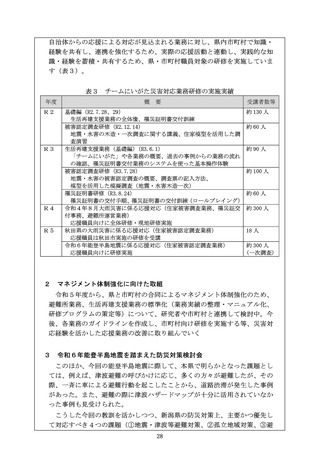

【参考】

「チームにいがた」による新潟市への支援の取組(時系列)

1月1日 地震発生(新潟市内の最大震度:5強)

。

1月4日 新潟県及び新潟市で情報共有会議を実施し、応援要請の意向確認。

1月7日 「チームにいがた」住家被害認定調査支援を開始。

(60 人体制)

1月 15 日

・山形県及び山形県内市町村職員による応援等により、体制拡充。

(120 人体制)

・紙調査からタブレット端末を活用したモバイル調査に切り替え、調査効率化。

1月 16 日 新潟市に被災者生活再建支援法を適用。

1月 19 日 秋田県及び秋田県内市町職員による応援等により、体制拡充。

(210 人体制)

1月 24 日 罹災証明書の発行開始。

2月4日 新潟市における住家被害認定(1次調査)のための派遣終了。

4月4日 新潟市住家被害認定調査(2次調査)への応援(5月 31 日まで)

応援人数延べ 180 人(県内 14 市町 36 人)

検証結果(効果的な取組と課題)

〔効果的な取組〕

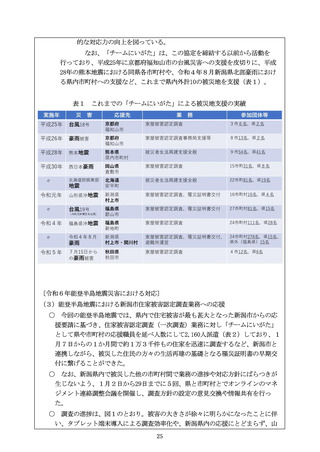

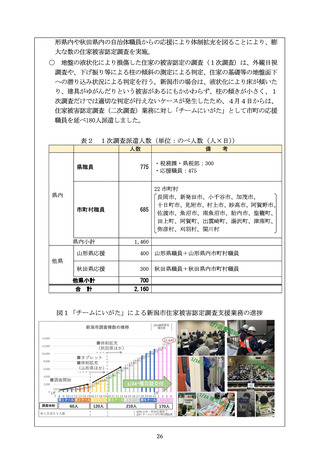

今回の能登半島地震では、県内で住宅被害が最も甚大となった新潟市からの応援

要請に基づき、住家被害認定調査(一次調査)業務に対し「チームにいがた」とし

て県や市町村の応援職員を延べ人数にして2,160人派遣しており、1月7日からの

1か月間で約1万3千件もの住家を迅速に調査するなど、新潟市と連携しながら、

被災した住民の方々の生活再建の基礎となる罹災証明書の早期交付に繋げること

ができた。

〔被災自治体の応援に関する本県の課題〕

1 応援対応できる自治体職員の体系的・継続的な育成

住家被害認定調査に対応できる自治体職員について、市町村の税務担当職

員を中心に育成しているが、異動もあるため、災害時に応援対応できる自治

体職員のリスト化や、人材育成指針の策定による体系的・継続的な育成確保

の仕組みが必要

2

マネジメント職員の育成・確保

応援派遣時には、現地で被災自治体との調整や応援職員のマネジメントを

行う必要がある。マネジメント業務は、これまで、県の防災局職員や防災局

OB職員が担ってきましたが、調整やマネジメントを行うことのできる経験

やノウハウを有する職員は限られている。応援の長期化や応援の人員体制が

大きくなれば、マネジメント業務の負担も大きくなるため、市町村職員も含

めたマネジメント人員の育成・確保の仕組みが必要。

〔課題への対応〕

1

市町村職員等を対象とした研修の実施

「チームにいがた災害対応業務研修」として、生活再建支援業務など、他

27

「チームにいがた」による新潟市への支援の取組(時系列)

1月1日 地震発生(新潟市内の最大震度:5強)

。

1月4日 新潟県及び新潟市で情報共有会議を実施し、応援要請の意向確認。

1月7日 「チームにいがた」住家被害認定調査支援を開始。

(60 人体制)

1月 15 日

・山形県及び山形県内市町村職員による応援等により、体制拡充。

(120 人体制)

・紙調査からタブレット端末を活用したモバイル調査に切り替え、調査効率化。

1月 16 日 新潟市に被災者生活再建支援法を適用。

1月 19 日 秋田県及び秋田県内市町職員による応援等により、体制拡充。

(210 人体制)

1月 24 日 罹災証明書の発行開始。

2月4日 新潟市における住家被害認定(1次調査)のための派遣終了。

4月4日 新潟市住家被害認定調査(2次調査)への応援(5月 31 日まで)

応援人数延べ 180 人(県内 14 市町 36 人)

検証結果(効果的な取組と課題)

〔効果的な取組〕

今回の能登半島地震では、県内で住宅被害が最も甚大となった新潟市からの応援

要請に基づき、住家被害認定調査(一次調査)業務に対し「チームにいがた」とし

て県や市町村の応援職員を延べ人数にして2,160人派遣しており、1月7日からの

1か月間で約1万3千件もの住家を迅速に調査するなど、新潟市と連携しながら、

被災した住民の方々の生活再建の基礎となる罹災証明書の早期交付に繋げること

ができた。

〔被災自治体の応援に関する本県の課題〕

1 応援対応できる自治体職員の体系的・継続的な育成

住家被害認定調査に対応できる自治体職員について、市町村の税務担当職

員を中心に育成しているが、異動もあるため、災害時に応援対応できる自治

体職員のリスト化や、人材育成指針の策定による体系的・継続的な育成確保

の仕組みが必要

2

マネジメント職員の育成・確保

応援派遣時には、現地で被災自治体との調整や応援職員のマネジメントを

行う必要がある。マネジメント業務は、これまで、県の防災局職員や防災局

OB職員が担ってきましたが、調整やマネジメントを行うことのできる経験

やノウハウを有する職員は限られている。応援の長期化や応援の人員体制が

大きくなれば、マネジメント業務の負担も大きくなるため、市町村職員も含

めたマネジメント人員の育成・確保の仕組みが必要。

〔課題への対応〕

1

市町村職員等を対象とした研修の実施

「チームにいがた災害対応業務研修」として、生活再建支援業務など、他

27