よむ、つかう、まなぶ。

資料1 財政総論 (41 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

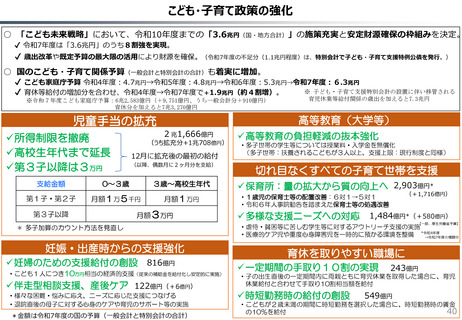

こども・子育て政策の強化

○ 「こども未来戦略」において、令和10年度までの「3.6兆円(国・地方合計)」の施策充実と安定財源確保の枠組みを決定。

令和7年度は「3.6兆円」のうち8割強を実現。

歳出改革や既定予算の最大限の活用により財源を確保。(令和7年度の不足分(1.1兆円程度)は、特別会計で子ども・子育て支援特例公債を発行。)

○ 国のこども・子育て関係予算(一般会計と特別会計の合計)も着実に増加。

こども家庭庁予算 令和4年度:4.7兆円→令和5年度:4.8兆円→令和6年度:5.3兆円→令和7年度:6.3兆円

※ 子ども・子育て支援特別会計の設置に伴い移管される

育休等給付の増加分を合わせ、令和4年度→令和7年度で+1.9兆円(約4割増)。

※令和7年度こども家庭庁予算:6兆2,583億円(+9,751億円、うち一般会計分+910億円)

育休分を加えると7兆3,270億円

高等教育(大学等)

児童手当の拡充

✓所得制限を撤廃

✓高校生年代まで延長

✓第3子以降は3万円

2兆1,666億円

(うち拡充分+1兆708億円)

12月に拡充後の最初の給付

(以降、偶数月に2ヶ月分を支給)

支給金額

0~3歳

3歳~高校生年代

第1子・第2子

月額1万5千円

月額1万円

第3子以降

育児休業等給付関係の歳出を加えると7.3兆円

月額3万円

* 多子加算のカウント方法を見直し

妊娠・出産時からの支援強化

✓妊婦のための支援給付の創設 816億円

・こども1人につき10万円相当の経済的支援(従来の補助金を給付化し安定的に実施)

✓伴走型相談支援、産後ケア 122億円(+6億円)

・様々な困難・悩みに応え、ニーズに応じた支援につなげる

・退院直後の母子に対する心身のケアや育児のサポート等の実施

*金額は令和7年度の国の予算(一般会計と特別会計の合計)

✓高等教育の負担軽減の抜本強化

・多子世帯の学生等については授業料・入学金を無償化

(多子世帯:扶養されるこどもが3人以上、支援上限:現行制度と同様)

切れ目なくすべての子育て世帯を支援

✓保育所:量の拡大から質の向上へ 2,903億円*

・1歳児の保育士等の配置改善:6対1→5対1

・令和6年人事院勧告を踏まえた保育士等の処遇改善

✓多様な支援ニーズへの対応

(+1,716億円)

1,484億円*(+580億円)

【一部、厚生労働省予算】

・虐待・貧困等に苦しむ学生等に対するアウトリーチ支援の実施

・医療的ケア児や重度心身障害児を一時的に預かる環境を整備 *令和4年度

→令和7年度の増額分

育休を取りやすい職場に

243億円

・子の出生直後の一定期間内に両親ともに育児休業を取得した場合に、育児

休業給付と合わせて手取り10割相当額を給付

✓一定期間の手取り10割の実現

✓時短勤務時の給付の創設

549億円

・こどもが2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金

40

の10%を給付

○ 「こども未来戦略」において、令和10年度までの「3.6兆円(国・地方合計)」の施策充実と安定財源確保の枠組みを決定。

令和7年度は「3.6兆円」のうち8割強を実現。

歳出改革や既定予算の最大限の活用により財源を確保。(令和7年度の不足分(1.1兆円程度)は、特別会計で子ども・子育て支援特例公債を発行。)

○ 国のこども・子育て関係予算(一般会計と特別会計の合計)も着実に増加。

こども家庭庁予算 令和4年度:4.7兆円→令和5年度:4.8兆円→令和6年度:5.3兆円→令和7年度:6.3兆円

※ 子ども・子育て支援特別会計の設置に伴い移管される

育休等給付の増加分を合わせ、令和4年度→令和7年度で+1.9兆円(約4割増)。

※令和7年度こども家庭庁予算:6兆2,583億円(+9,751億円、うち一般会計分+910億円)

育休分を加えると7兆3,270億円

高等教育(大学等)

児童手当の拡充

✓所得制限を撤廃

✓高校生年代まで延長

✓第3子以降は3万円

2兆1,666億円

(うち拡充分+1兆708億円)

12月に拡充後の最初の給付

(以降、偶数月に2ヶ月分を支給)

支給金額

0~3歳

3歳~高校生年代

第1子・第2子

月額1万5千円

月額1万円

第3子以降

育児休業等給付関係の歳出を加えると7.3兆円

月額3万円

* 多子加算のカウント方法を見直し

妊娠・出産時からの支援強化

✓妊婦のための支援給付の創設 816億円

・こども1人につき10万円相当の経済的支援(従来の補助金を給付化し安定的に実施)

✓伴走型相談支援、産後ケア 122億円(+6億円)

・様々な困難・悩みに応え、ニーズに応じた支援につなげる

・退院直後の母子に対する心身のケアや育児のサポート等の実施

*金額は令和7年度の国の予算(一般会計と特別会計の合計)

✓高等教育の負担軽減の抜本強化

・多子世帯の学生等については授業料・入学金を無償化

(多子世帯:扶養されるこどもが3人以上、支援上限:現行制度と同様)

切れ目なくすべての子育て世帯を支援

✓保育所:量の拡大から質の向上へ 2,903億円*

・1歳児の保育士等の配置改善:6対1→5対1

・令和6年人事院勧告を踏まえた保育士等の処遇改善

✓多様な支援ニーズへの対応

(+1,716億円)

1,484億円*(+580億円)

【一部、厚生労働省予算】

・虐待・貧困等に苦しむ学生等に対するアウトリーチ支援の実施

・医療的ケア児や重度心身障害児を一時的に預かる環境を整備 *令和4年度

→令和7年度の増額分

育休を取りやすい職場に

243億円

・子の出生直後の一定期間内に両親ともに育児休業を取得した場合に、育児

休業給付と合わせて手取り10割相当額を給付

✓一定期間の手取り10割の実現

✓時短勤務時の給付の創設

549億円

・こどもが2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金

40

の10%を給付