よむ、つかう、まなぶ。

資料1 財政総論 (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html |

| 出典情報 | 財政制度分科会(11/5)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

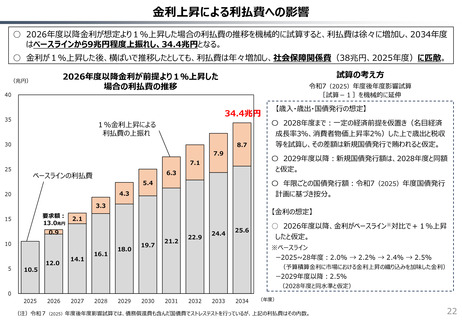

金利上昇による利払費への影響

○ 2026年度以降金利が想定より1%上昇した場合の利払費の推移を機械的に試算すると、利払費は徐々に増加し、2034年度

はベースラインから9兆円程度上振れし、34.4兆円となる。

○ 金利が1%上昇した後、横ばいで推移したとしても、利払費は年々増加し、社会保障関係費(38兆円、2025年度)に匹敵。

試算の考え方

2026年度以降金利が前提より1%上昇した

場合の利払費の推移

(兆円)

令和7(2025)年度後年度影響試算

[試算-1]を機械的に延伸

40

34.4兆円

35

1%金利上昇による

利払費の上振れ

8.7

30

7.9

6.3

ベースラインの利払費

〇 年限ごとの国債発行額:令和7(2025)年度国債発行

計画に基づき按分。

5.4

4.3

20

3.3

要求額:

13.0兆円

15

【金利の想定】

2.1

0.9

10

5

10.5

12.0

14.1

16.1

〇 2028年度まで:一定の経済前提を仮置き(名目経済

成長率3%、消費者物価上昇率2%)した上で歳出と税収

等を試算し、その差額は新規国債発行で賄われると仮定。

〇 2029年度以降:新規国債発行額は、2028年度と同額

と仮定。

7.1

25

【歳入・歳出・国債発行の想定】

18.0

19.7

21.2

22.9

24.4

25.6

○ 2026年度以降、金利がベースライン※対比で+1%上昇

したと仮定。

※ベースライン

ー2025~28年度:2.0% → 2.2% → 2.4% → 2.5%

(予算積算金利に市場における金利上昇の織り込みを加味した金利)

ー2029年度以降:2.5%

(2028年度と同水準と仮定)

0

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

(年度)

(注)令和7(2025)年度後年度影響試算では、債務償還費も含んだ国債費でストレステストを行っているが、上記の利払費はその内数。

22

○ 2026年度以降金利が想定より1%上昇した場合の利払費の推移を機械的に試算すると、利払費は徐々に増加し、2034年度

はベースラインから9兆円程度上振れし、34.4兆円となる。

○ 金利が1%上昇した後、横ばいで推移したとしても、利払費は年々増加し、社会保障関係費(38兆円、2025年度)に匹敵。

試算の考え方

2026年度以降金利が前提より1%上昇した

場合の利払費の推移

(兆円)

令和7(2025)年度後年度影響試算

[試算-1]を機械的に延伸

40

34.4兆円

35

1%金利上昇による

利払費の上振れ

8.7

30

7.9

6.3

ベースラインの利払費

〇 年限ごとの国債発行額:令和7(2025)年度国債発行

計画に基づき按分。

5.4

4.3

20

3.3

要求額:

13.0兆円

15

【金利の想定】

2.1

0.9

10

5

10.5

12.0

14.1

16.1

〇 2028年度まで:一定の経済前提を仮置き(名目経済

成長率3%、消費者物価上昇率2%)した上で歳出と税収

等を試算し、その差額は新規国債発行で賄われると仮定。

〇 2029年度以降:新規国債発行額は、2028年度と同額

と仮定。

7.1

25

【歳入・歳出・国債発行の想定】

18.0

19.7

21.2

22.9

24.4

25.6

○ 2026年度以降、金利がベースライン※対比で+1%上昇

したと仮定。

※ベースライン

ー2025~28年度:2.0% → 2.2% → 2.4% → 2.5%

(予算積算金利に市場における金利上昇の織り込みを加味した金利)

ー2029年度以降:2.5%

(2028年度と同水準と仮定)

0

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

(年度)

(注)令和7(2025)年度後年度影響試算では、債務償還費も含んだ国債費でストレステストを行っているが、上記の利払費はその内数。

22