よむ、つかう、まなぶ。

資料1 在宅医療の提供体制の整備に関する検討等について (57 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64805.html |

| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第2回 10/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

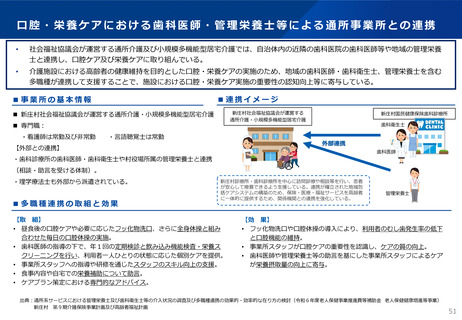

医療機関等と介護施設等の連携を含めた、更なる医療・介護の連携

• 各自治体において、地域医療介護総合確保基金を活用した在宅医療と介護との連携を含む様々な取組が実施されている。

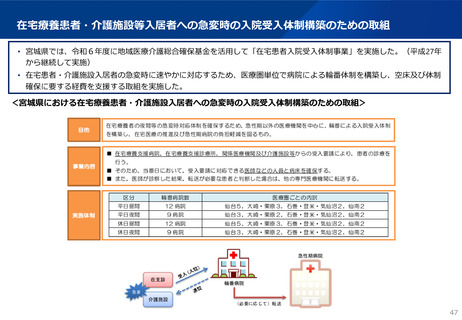

• 在宅患者及び介護施設入居者の夜間等の急変時対応体制を確保するため、輪番により医師などの人員と病床を確保した入

院受入体制を構築するための取組を事業として行っている事例がある。

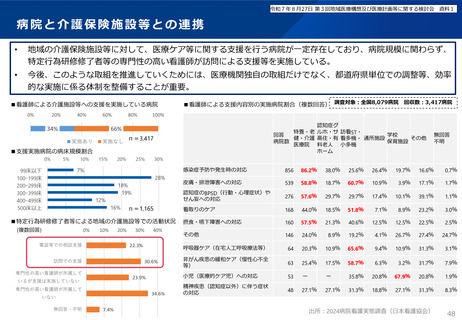

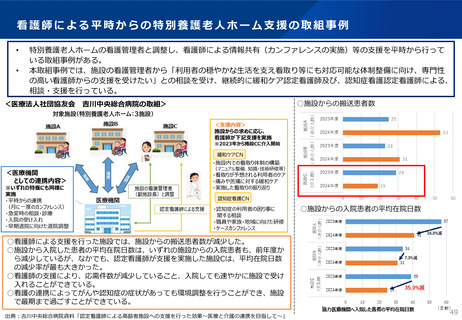

• 看護師が平時から施設に対する支援(情報共有のためのカンファレンスの実施等)を行っている事例がある。

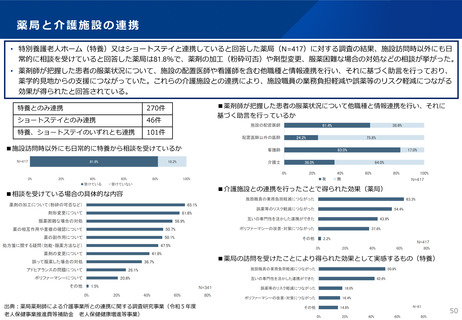

• 薬剤師が平時から介護施設入所者の服薬状況について施設の配置医師や看護師を含む多職種からの相談、情報連携によっ

て、把握した情報に基づく助言を行っている事例がある。

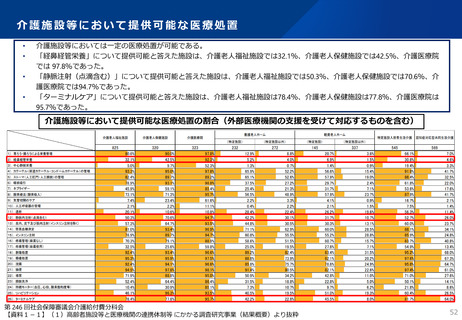

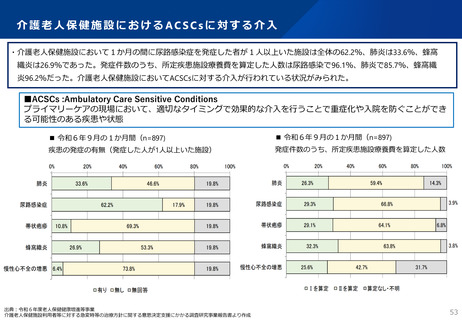

• 介護施設においては施設により一定の医療処置が可能であり、ACSCsに対する介入で医療機関への入院を未然に防ぐ

取組が行われている。

論点

○ 介護施設等に入所する患者に対して

・医療機関等に在籍する専門職種による平時からの連携と支援

・急変時の医療機関の受入体制整備

・ACSCsに対する施設での適切な介入による疾患増悪予防、入院の回避

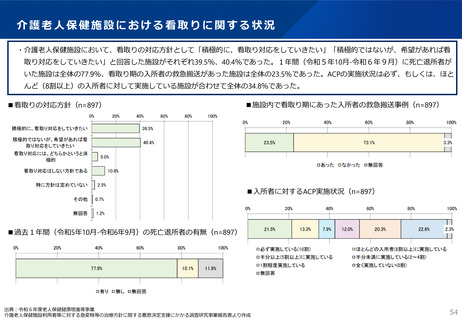

・施設内でのターミナルケア、看取り体制整備 等

の医療機関等と介護施設等の間で様々な取組が行われているとともに、介護施設等における医療処置の提供

等も行われている。医療と介護の連携をより一層地域で充実させていくことは重要であると考えられるため、

介護施設等における事例を参考にしつつ、医療機関等が介護施設等とどのように関わっているかについて、

引き続き事例の集積とその周知の方法について検討が必要ではないか。

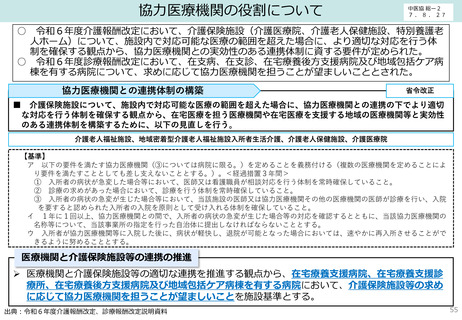

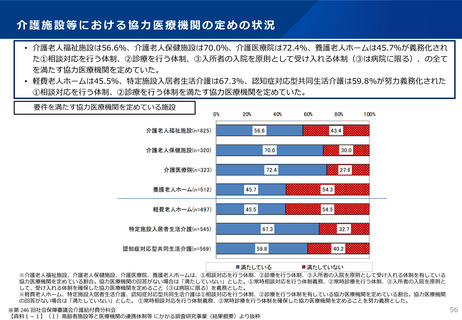

○ また、医療と介護の連携の一つの類型として、介護保険施設と協力医療機関との連携が挙げられるが、協

力医療機関としての役割を果たすためにどのような対応が考えられるか。

57

• 各自治体において、地域医療介護総合確保基金を活用した在宅医療と介護との連携を含む様々な取組が実施されている。

• 在宅患者及び介護施設入居者の夜間等の急変時対応体制を確保するため、輪番により医師などの人員と病床を確保した入

院受入体制を構築するための取組を事業として行っている事例がある。

• 看護師が平時から施設に対する支援(情報共有のためのカンファレンスの実施等)を行っている事例がある。

• 薬剤師が平時から介護施設入所者の服薬状況について施設の配置医師や看護師を含む多職種からの相談、情報連携によっ

て、把握した情報に基づく助言を行っている事例がある。

• 介護施設においては施設により一定の医療処置が可能であり、ACSCsに対する介入で医療機関への入院を未然に防ぐ

取組が行われている。

論点

○ 介護施設等に入所する患者に対して

・医療機関等に在籍する専門職種による平時からの連携と支援

・急変時の医療機関の受入体制整備

・ACSCsに対する施設での適切な介入による疾患増悪予防、入院の回避

・施設内でのターミナルケア、看取り体制整備 等

の医療機関等と介護施設等の間で様々な取組が行われているとともに、介護施設等における医療処置の提供

等も行われている。医療と介護の連携をより一層地域で充実させていくことは重要であると考えられるため、

介護施設等における事例を参考にしつつ、医療機関等が介護施設等とどのように関わっているかについて、

引き続き事例の集積とその周知の方法について検討が必要ではないか。

○ また、医療と介護の連携の一つの類型として、介護保険施設と協力医療機関との連携が挙げられるが、協

力医療機関としての役割を果たすためにどのような対応が考えられるか。

57