よむ、つかう、まなぶ。

資料1 在宅医療の提供体制の整備に関する検討等について (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64805.html |

| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第2回 10/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

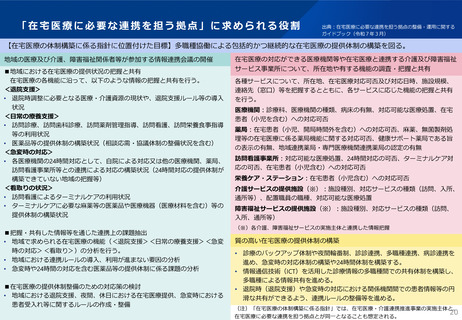

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に求められる役割

出典:在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用に関する

ガイドブック(令和7年3月)

【在宅医療の体制構築に係る指針に位置付けた目標】多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図る。

地域の医療及び介護、障害福祉関係者等が参加する情報連携会議の開催

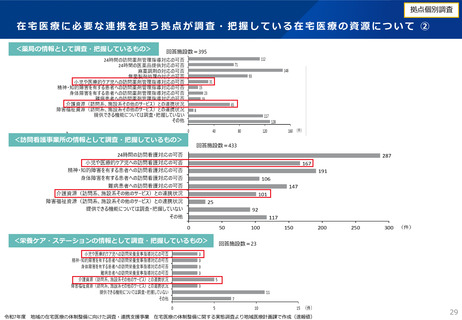

■地域における在宅医療の提供状況の把握と共有

在宅医療の各機能に沿って、以下のような情報の把握と共有を行う。

<退院支援>

• 退院時調整に必要となる医療・介護資源の現状や、退院支援ルール等の導入

状況

<日常の療養支援>

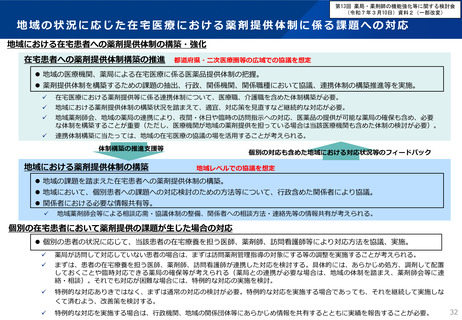

• 訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護、訪問栄養食事指導

等の利用状況

• 医薬品等の提供体制の構築状況(相談応需・協議体制の整備状況を含む)

<急変時の対応>

• 各医療機関の24時間対応として、自院による対応又は他の医療機関、薬局、

訪問看護事業所等との連携による対応の構築状況(24時間対応の提供体制が

構築できていない地域の把握等)

<看取りの状況>

• 訪問看護によるターミナルケアの利用状況

• ターミナルケアに必要な麻薬等の医薬品や医療機器(医療材料を含む)等の

提供体制の構築状況

■把握・共有した情報等を通じた連携上の課題抽出

• 地域で求められる在宅医療の機能(<退院支援><日常の療養支援><急変

時の対応><看取り>)の分析を行う。

• 地域における連携ルールの導入、利用が進まない要因の分析

• 急変時や24時間の対応を含む医薬品等の提供体制に係る課題の分析

■在宅医療の提供体制整備のための対応策の検討

• 地域における退院支援、夜間、休日における在宅医療提供、急変時における

患者受入れ等に関するルールの作成・整備

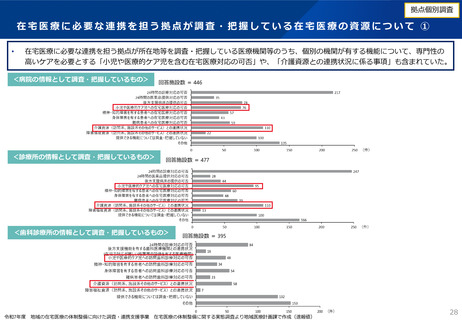

在宅医療の対応ができる医療機関等や在宅医療と連携する介護及び障害福祉

サービス事業所について、所在地や有する機能の調査・把握と共有

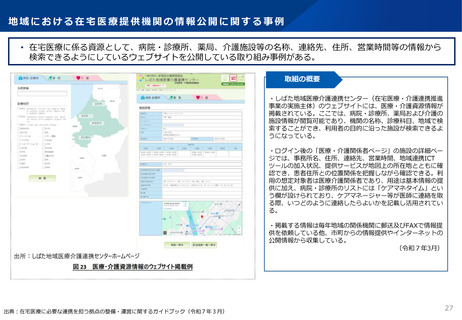

各種サービスについて、所在地、在宅医療対応可否及び対応日時、施設規模、

連絡先(窓口)等を把握するとともに、各サービスに応じた機能の把握と共有

を行う。

医療機関:診療科、医療機関の種類、病床の有無、対応可能な医療処置、在宅

患者(小児を含む)への対応可否

薬局:在宅患者(小児、開局時間外を含む)への対応可否、麻薬、無菌製剤処

理等の在宅医療に係る薬局機能に関する対応可否、健康サポート薬局である旨

の表示の有無、地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定の有無

訪問看護事業所:対応可能な医療処置、24時間対応の可否、ターミナルケア対

応の可否、在宅患者(小児含む)への対応可否

栄養ケア・ステーション:在宅患者(小児含む)への対応可否

介護サービスの提供施設(※):施設種別、対応サービスの種類(訪問、入所、

通所等)、配置職員の職種、対応可能な医療処置

障害福祉サービスの提供施設(※):施設種別、対応サービスの種類(訪問、

入所、通所等)

(※)各介護、障害福祉サービスの実施主体と連携した情報把握

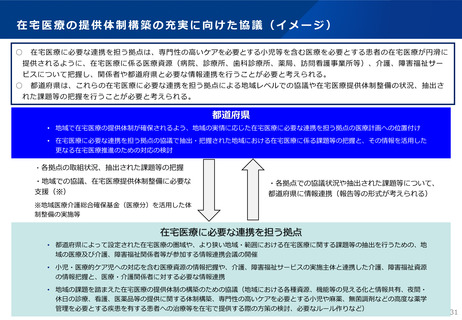

質の高い在宅医療の提供体制の構築

• 診療のバックアップ体制や夜間輪番制、診診連携、多職種連携、病診連携を

進め、急変時の対応体制の構築や24時間体制を構築する。

• 情報通信技術(ICT)を活用した診療情報の多職種間での共有体制を構築し、

多職種による情報共有を進める。

• 退院時(退院支援)や急変時の対応における関係機関間での患者情報等の円

滑な共有ができるよう、連携ルールの整備等を進める。

(注)「在宅医療の体制構築に係る指針」では、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体と、

20

在宅医療に必要な連携を担う拠点とが同一となることも想定される。

出典:在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用に関する

ガイドブック(令和7年3月)

【在宅医療の体制構築に係る指針に位置付けた目標】多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図る。

地域の医療及び介護、障害福祉関係者等が参加する情報連携会議の開催

■地域における在宅医療の提供状況の把握と共有

在宅医療の各機能に沿って、以下のような情報の把握と共有を行う。

<退院支援>

• 退院時調整に必要となる医療・介護資源の現状や、退院支援ルール等の導入

状況

<日常の療養支援>

• 訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護、訪問栄養食事指導

等の利用状況

• 医薬品等の提供体制の構築状況(相談応需・協議体制の整備状況を含む)

<急変時の対応>

• 各医療機関の24時間対応として、自院による対応又は他の医療機関、薬局、

訪問看護事業所等との連携による対応の構築状況(24時間対応の提供体制が

構築できていない地域の把握等)

<看取りの状況>

• 訪問看護によるターミナルケアの利用状況

• ターミナルケアに必要な麻薬等の医薬品や医療機器(医療材料を含む)等の

提供体制の構築状況

■把握・共有した情報等を通じた連携上の課題抽出

• 地域で求められる在宅医療の機能(<退院支援><日常の療養支援><急変

時の対応><看取り>)の分析を行う。

• 地域における連携ルールの導入、利用が進まない要因の分析

• 急変時や24時間の対応を含む医薬品等の提供体制に係る課題の分析

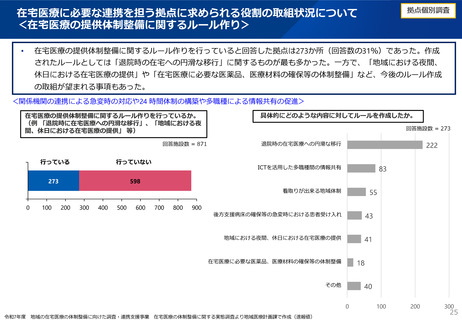

■在宅医療の提供体制整備のための対応策の検討

• 地域における退院支援、夜間、休日における在宅医療提供、急変時における

患者受入れ等に関するルールの作成・整備

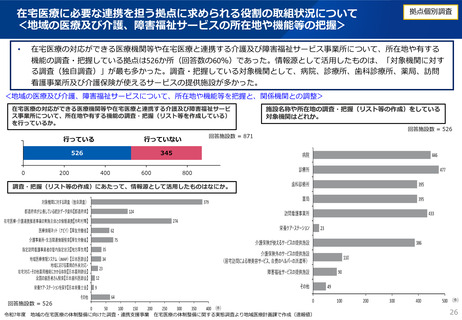

在宅医療の対応ができる医療機関等や在宅医療と連携する介護及び障害福祉

サービス事業所について、所在地や有する機能の調査・把握と共有

各種サービスについて、所在地、在宅医療対応可否及び対応日時、施設規模、

連絡先(窓口)等を把握するとともに、各サービスに応じた機能の把握と共有

を行う。

医療機関:診療科、医療機関の種類、病床の有無、対応可能な医療処置、在宅

患者(小児を含む)への対応可否

薬局:在宅患者(小児、開局時間外を含む)への対応可否、麻薬、無菌製剤処

理等の在宅医療に係る薬局機能に関する対応可否、健康サポート薬局である旨

の表示の有無、地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定の有無

訪問看護事業所:対応可能な医療処置、24時間対応の可否、ターミナルケア対

応の可否、在宅患者(小児含む)への対応可否

栄養ケア・ステーション:在宅患者(小児含む)への対応可否

介護サービスの提供施設(※):施設種別、対応サービスの種類(訪問、入所、

通所等)、配置職員の職種、対応可能な医療処置

障害福祉サービスの提供施設(※):施設種別、対応サービスの種類(訪問、

入所、通所等)

(※)各介護、障害福祉サービスの実施主体と連携した情報把握

質の高い在宅医療の提供体制の構築

• 診療のバックアップ体制や夜間輪番制、診診連携、多職種連携、病診連携を

進め、急変時の対応体制の構築や24時間体制を構築する。

• 情報通信技術(ICT)を活用した診療情報の多職種間での共有体制を構築し、

多職種による情報共有を進める。

• 退院時(退院支援)や急変時の対応における関係機関間での患者情報等の円

滑な共有ができるよう、連携ルールの整備等を進める。

(注)「在宅医療の体制構築に係る指針」では、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体と、

20

在宅医療に必要な連携を担う拠点とが同一となることも想定される。