よむ、つかう、まなぶ。

資料1 在宅医療の提供体制の整備に関する検討等について (37 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64805.html |

| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第2回 10/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

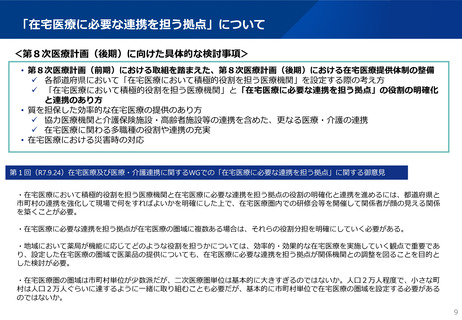

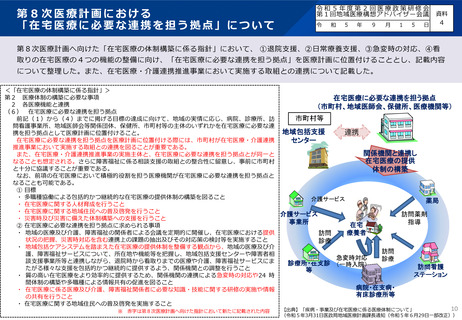

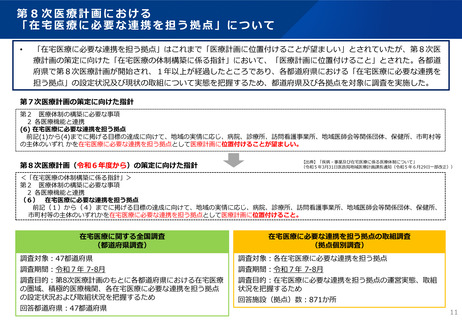

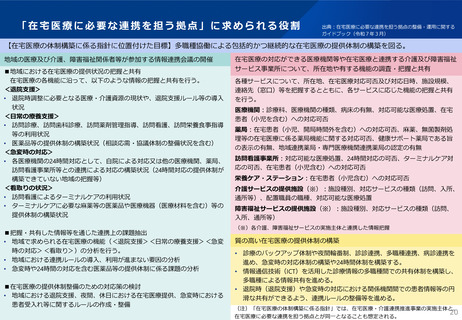

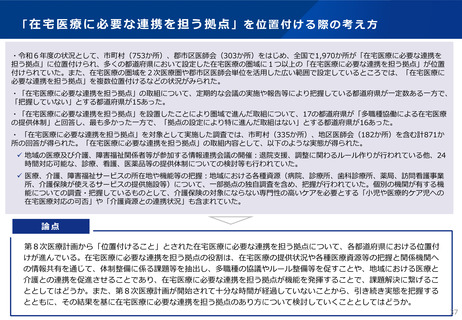

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を位置付ける際の考え方

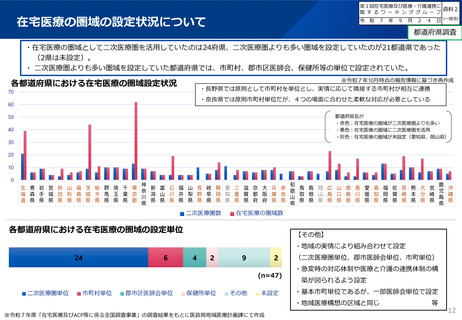

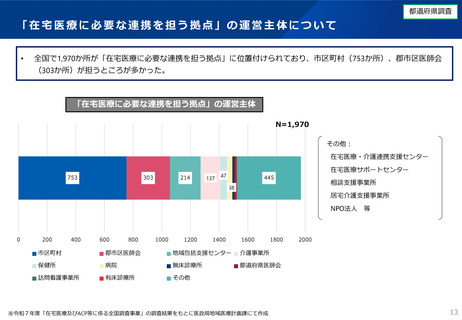

・令和6年度の状況として、市町村(753か所)、郡市区医師会(303か所)をはじめ、全国で1,970か所が「在宅医療に必要な連携を

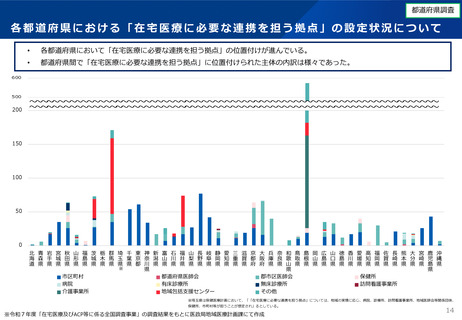

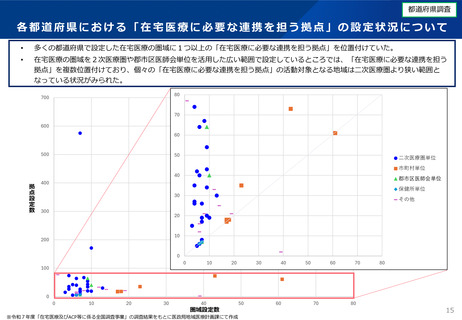

担う拠点」に位置付けられ、多くの都道府県において設定した在宅医療の圏域に1つ以上の「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が位置

付けられていた。また、在宅医療の圏域を2次医療圏や郡市区医師会単位を活用した広い範囲で設定しているところでは、「在宅医療に

必要な連携を担う拠点」を複数位置付けるなどの状況がみられた。

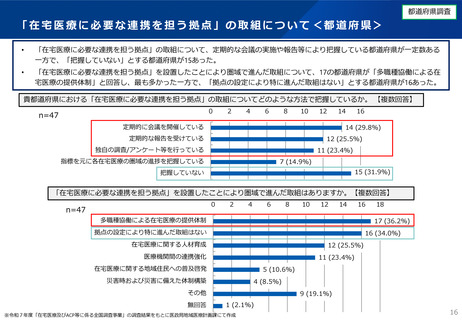

・「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の取組について、定期的な会議の実施や報告等により把握している都道府県が一定数ある一方で、

「把握していない」とする都道府県が15あった。

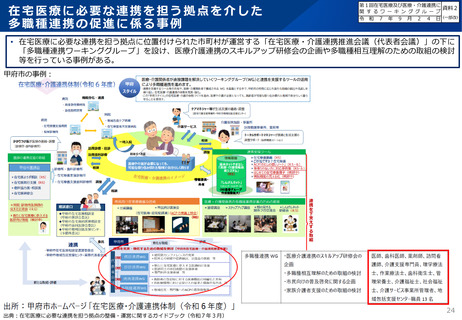

・「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を設置したことにより圏域で進んだ取組について、17の都道府県が「多職種協働による在宅医療

の提供体制」と回答し、最も多かった一方で、「拠点の設定により特に進んだ取組はない」とする都道府県が16あった。

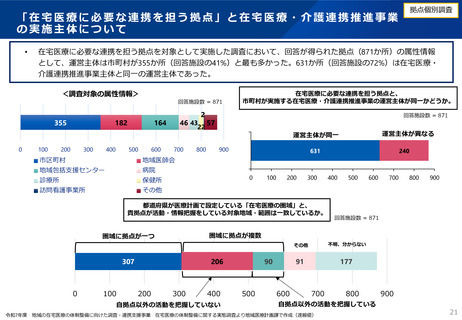

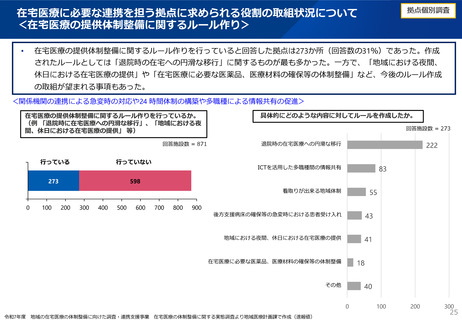

・ 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を対象として実施した調査では、市町村(335か所)、地区医師会(182か所)を含む計871か

所の回答が得られた。「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の取組内容として、以下のような実態が得られた。

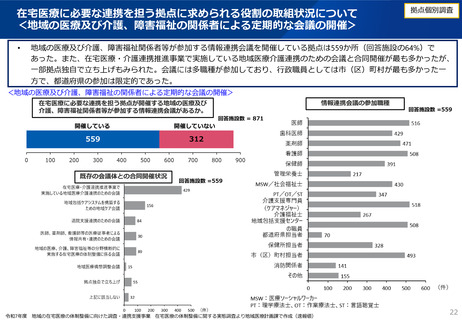

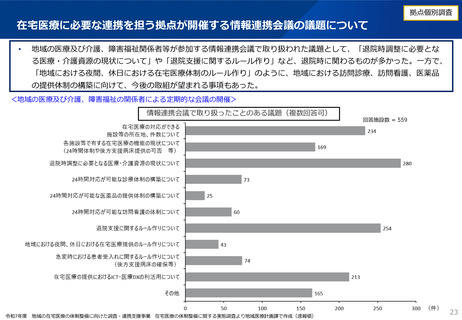

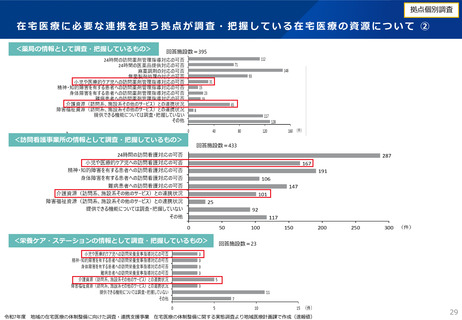

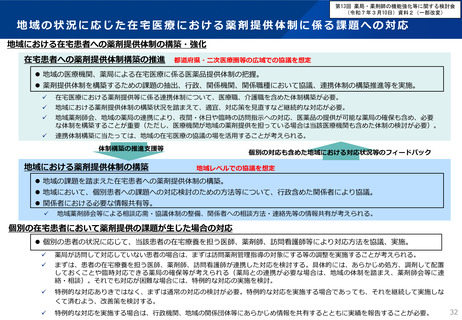

✓ 地域の医療及び介護、障害福祉関係者等が参加する情報連携会議の開催:退院支援、調整に関わるルール作りが行われている他、24

時間対応可能な、診療、看護、医薬品等の提供体制についての検討等も行われていた。

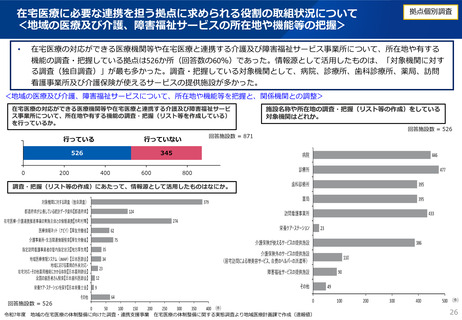

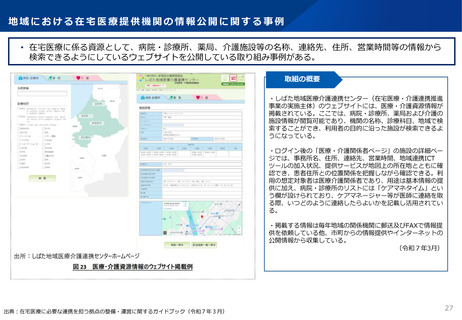

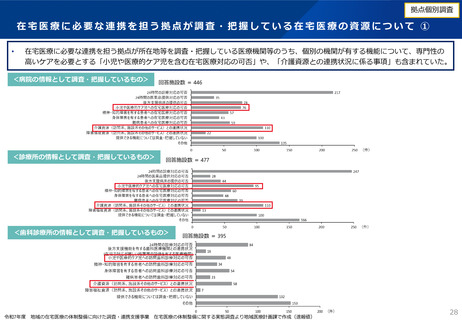

✓ 医療、介護、障害福祉サービスの所在地や機能等の把握:地域における各種資源(病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業

所、介護保険が使えるサービスの提供施設等)について、一部拠点の独自調査を含め、把握が行われていた。個別の機関が有する機

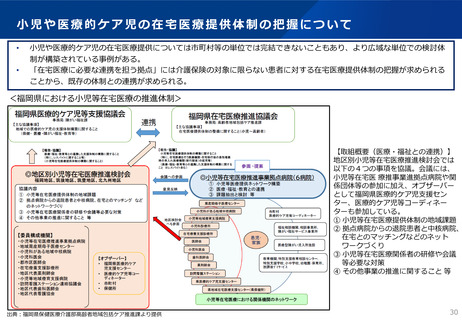

能についての調査・把握しているものとして、介護保険の対象にならない専門性の高いケアを必要とする「小児や医療的ケア児への

在宅医療対応の可否」や「介護資源との連携状況」も含まれていた。

論点

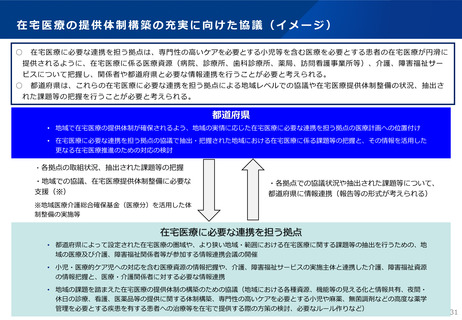

第8次医療計画から「位置付けること」とされた在宅医療に必要な連携を担う拠点について、各都道府県における位置付

けが進んでいる。在宅医療に必要な連携を担う拠点の役割は、在宅医療の提供状況や各種医療資源等の把握と関係機関へ

の情報共有を通じて、体制整備に係る課題等を抽出し、多職種の協議やルール整備等を促すことや、地域における医療と

介護との連携を促進させることであり、在宅医療に必要な連携を担う拠点が機能を発揮することで、課題解決に繋げるこ

ととしてはどうか。また、第8次医療計画が開始されて十分な時間が経過していないことから、引き続き実態を把握する

とともに、その結果を基に在宅医療に必要な連携を担う拠点のあり方について検討していくこととしてはどうか。

37

・令和6年度の状況として、市町村(753か所)、郡市区医師会(303か所)をはじめ、全国で1,970か所が「在宅医療に必要な連携を

担う拠点」に位置付けられ、多くの都道府県において設定した在宅医療の圏域に1つ以上の「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が位置

付けられていた。また、在宅医療の圏域を2次医療圏や郡市区医師会単位を活用した広い範囲で設定しているところでは、「在宅医療に

必要な連携を担う拠点」を複数位置付けるなどの状況がみられた。

・「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の取組について、定期的な会議の実施や報告等により把握している都道府県が一定数ある一方で、

「把握していない」とする都道府県が15あった。

・「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を設置したことにより圏域で進んだ取組について、17の都道府県が「多職種協働による在宅医療

の提供体制」と回答し、最も多かった一方で、「拠点の設定により特に進んだ取組はない」とする都道府県が16あった。

・ 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を対象として実施した調査では、市町村(335か所)、地区医師会(182か所)を含む計871か

所の回答が得られた。「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の取組内容として、以下のような実態が得られた。

✓ 地域の医療及び介護、障害福祉関係者等が参加する情報連携会議の開催:退院支援、調整に関わるルール作りが行われている他、24

時間対応可能な、診療、看護、医薬品等の提供体制についての検討等も行われていた。

✓ 医療、介護、障害福祉サービスの所在地や機能等の把握:地域における各種資源(病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業

所、介護保険が使えるサービスの提供施設等)について、一部拠点の独自調査を含め、把握が行われていた。個別の機関が有する機

能についての調査・把握しているものとして、介護保険の対象にならない専門性の高いケアを必要とする「小児や医療的ケア児への

在宅医療対応の可否」や「介護資源との連携状況」も含まれていた。

論点

第8次医療計画から「位置付けること」とされた在宅医療に必要な連携を担う拠点について、各都道府県における位置付

けが進んでいる。在宅医療に必要な連携を担う拠点の役割は、在宅医療の提供状況や各種医療資源等の把握と関係機関へ

の情報共有を通じて、体制整備に係る課題等を抽出し、多職種の協議やルール整備等を促すことや、地域における医療と

介護との連携を促進させることであり、在宅医療に必要な連携を担う拠点が機能を発揮することで、課題解決に繋げるこ

ととしてはどうか。また、第8次医療計画が開始されて十分な時間が経過していないことから、引き続き実態を把握する

とともに、その結果を基に在宅医療に必要な連携を担う拠点のあり方について検討していくこととしてはどうか。

37