総-3入院(その2) (83 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64319.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第619回 10/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

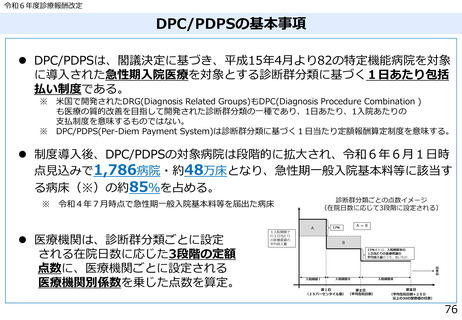

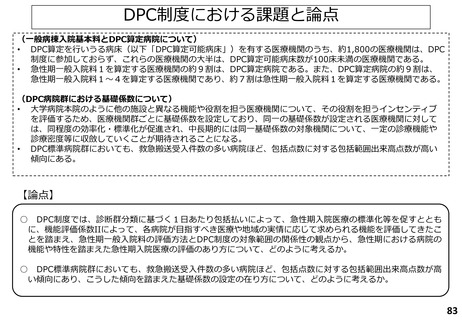

(一般病棟入院基本料とDPC算定病院について)

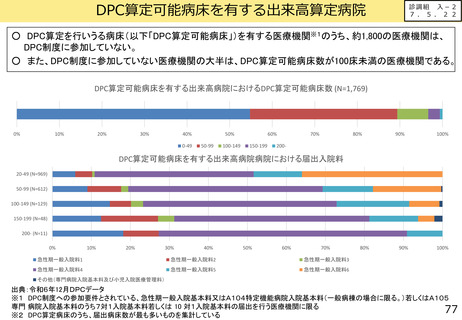

• DPC算定を行いうる病床(以下「DPC算定可能病床」)を有する医療機関のうち、約1,800の医療機関は、DPC

制度に参加しておらず、これらの医療機関の大半は、DPC算定可能病床数が100床未満の医療機関である。

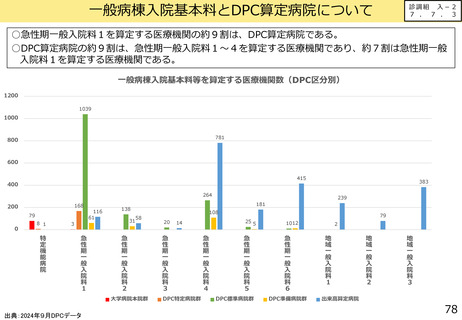

• 急性期一般入院料1を算定する医療機関の約9割は、DPC算定病院である。また、DPC算定病院の約9割は、

急性期一般入院料1~4を算定する医療機関であり、約7割は急性期一般入院料1を算定する医療機関である。

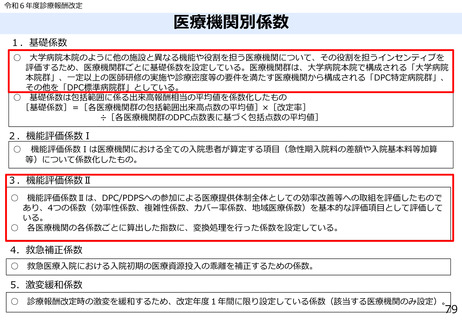

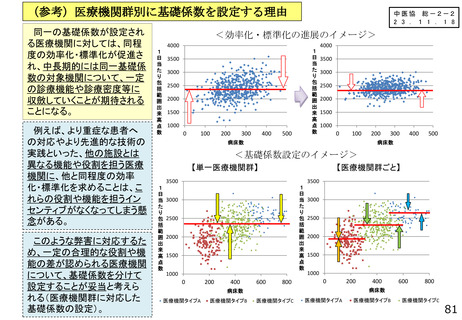

(DPC病院群における基礎係数について)

• 大学病院本院のように他の施設と異なる機能や役割を担う医療機関について、その役割を担うインセンティブ

を評価するため、医療機関群ごとに基礎係数を設定しており、同一の基礎係数が設定される医療機関に対して

は、同程度の効率化・標準化が促進され、中長期的には同一基礎係数の対象機関について、一定の診療機能や

診療密度等に収斂していくことが期待されることになる。

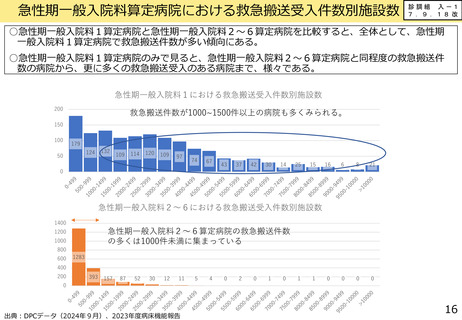

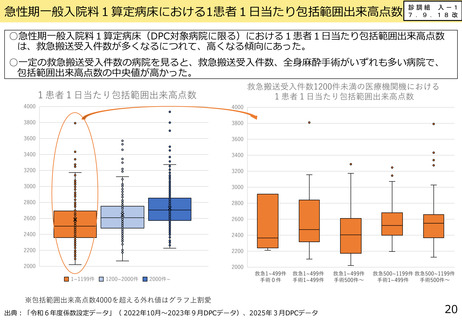

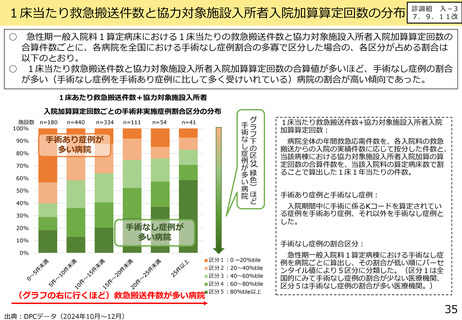

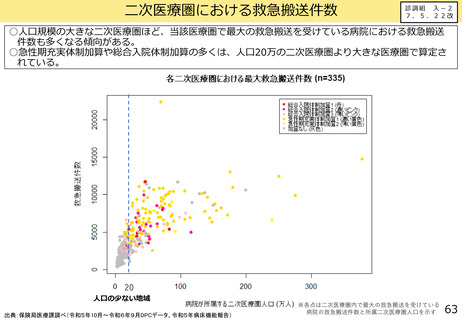

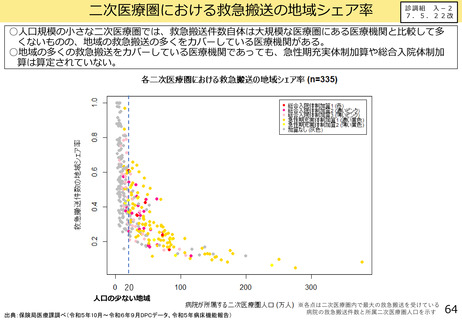

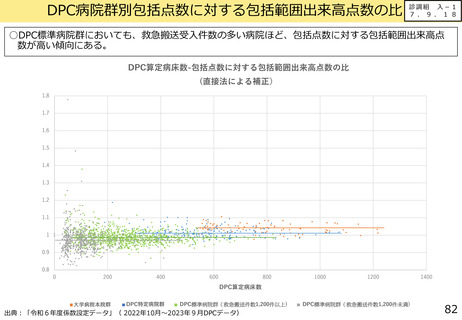

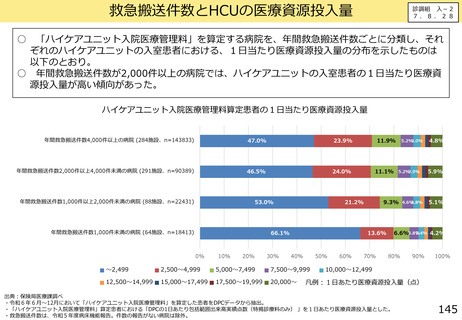

• DPC標準病院群においても、救急搬送受入件数の多い病院ほど、包括点数に対する包括範囲出来高点数が高い

傾向にある。

【論点】

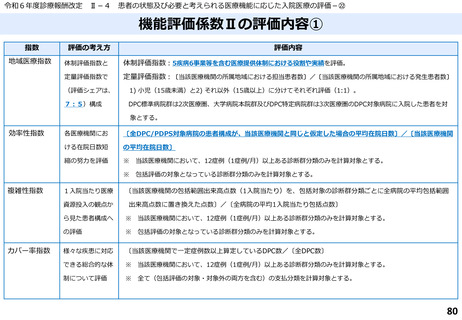

○ DPC制度では、診断群分類に基づく1日あたり包括払いによって、急性期入院医療の標準化等を促すととも

に、機能評価係数IIによって、各病院が目指すべき医療や地域の実情に応じて求められる機能を評価してきたこ

とを踏まえ、急性期一般入院料の評価方法とDPC制度の対象範囲の関係性の観点から、急性期における病院の

機能や特性を踏まえた急性期入院医療の評価のあり方について、どのように考えるか。

○ DPC標準病院群においても、救急搬送受入件数の多い病院ほど、包括点数に対する包括範囲出来高点数が高

い傾向にあり、こうした傾向を踏まえた基礎係数の設定の在り方について、どのように考えるか。

83