よむ、つかう、まなぶ。

身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書 (53 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書(9/24)《日本医療ソーシャルワーカー協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

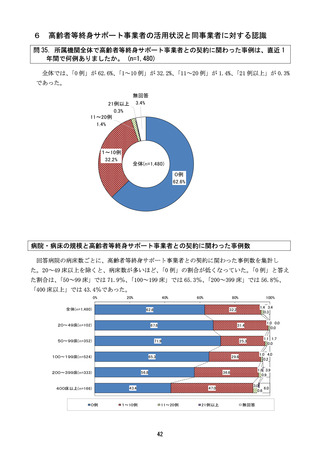

「1~10 例」が 32.2%であった。事例件数は「0 例」が多く、利用していても大半は「1~10 例」

にとどまっており、高齢者等終身サポート事業者との契約がメインにはなっていないことがうか

がえる。

クロス集計の結果からは、「20~49 床」を除くと、病床規模が大きいほど、「0 例」の割合が低

く、「1~10 例」の割合が高くなっていた。一方、

「20~49 床」の「1~10 例」の割合は、

「50~99

床」と「100~199 床」の割合より高くなっており、「20~49 床」の病院で高齢者等終身サポート

事業者の活用がより浸透している可能性が考えられる。

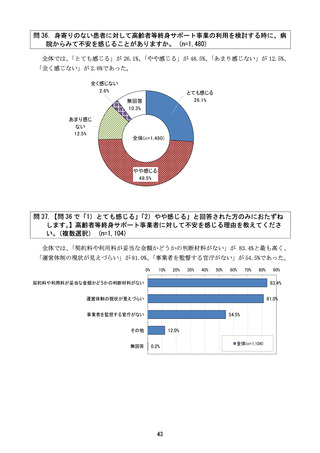

さらに、「身寄りのない患者に対して高齢者等終身サポート事業の利用を検討する時に、病院か

らみて不安を感じることがありますか」と尋ねたところ、「とても感じる」と「やや感じる」を合

わせた割合が 7 割を超えており、多くの病院が不安を感じているという結果であった。感じてい

る不安の内容は、

「契約料や利用料が妥当な金額かどうかの判断材料がない」が 83.4%と最も高く、

「運営体制の現状が見えづらい」が 81.0%、「事業者を監督する官庁がない」が 54.5%であった。

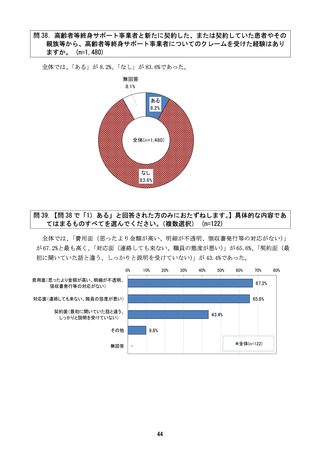

高齢者等終身サポート事業者についてのクレームを受けた経験が「ある」と答えた割合は 8.2%

で、1 割に満たないものであった。一方、クレームの内容は「費用面(思ったより金額が高い、明

細が不透明、領収書発行等の対応がない)」と「対応面(連絡しても来ない、職員の態度が悪い)」

が、それぞれ 6 割強を占めていた。

「事業者を監督する官庁がない」中で、こうした事業者が抱え

る費用面と対応面の問題が改善されることは難しいと考える。そのため、「身寄りのない状態で意

思決定が困難な人に生じる社会的課題に関する要望書」(日本医療ソーシャルワーカー協会)が求

めている高齢者等終身サポート事業者の「監督機関の明確化」は、避けて通れない部分であると

考える。

10 調査結果全体を振り返って

本調査は、身寄りがない患者への対応状況およびその際課題に感じていることを把握しつつ、

身寄りのない患者を取り巻く社会的課題の実態を示すことを目的に行ったものである。今回の調

査を通じて、保証人問題の解決に向けて取り組むべき課題は、大きく病院内の課題と病院外の課

題に分けることができると考える。

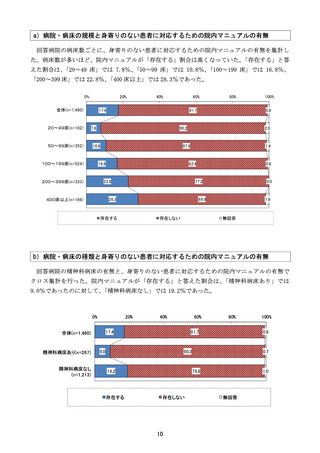

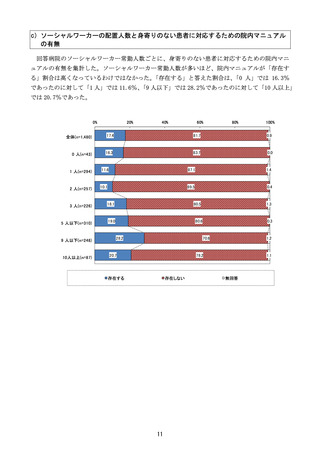

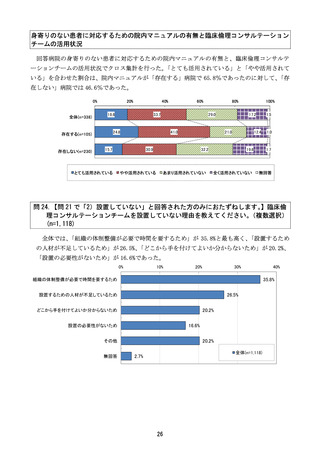

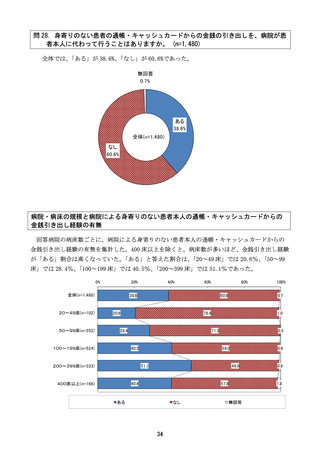

まず病院内の課題としては、以下の 6 点があげられる。❶多くの病院が、身寄りのない患者に

対応するための院内マニュアル、身寄りのない患者の通帳・キャッシュカードを本人に代わって、

病院が保管・管理する際の院内規則を有していない。❷法的な有効性がないにもかかわらず、多

くの病院が 10 年以上音信不通だった親族を呼び出して医療同意を得ている現状がある。❸ほとん

どの病院が、入院申込書の中で保証人の記入を求めている(保証人を 2 人以上求めている病院も

少なくない)。❹少数ではあるが、患者本人の意思決定が困難な場合原則的には利用できないとさ

れている、高齢者等終身サポート事業者との契約を条件に入院受け入れしている病院が存在して

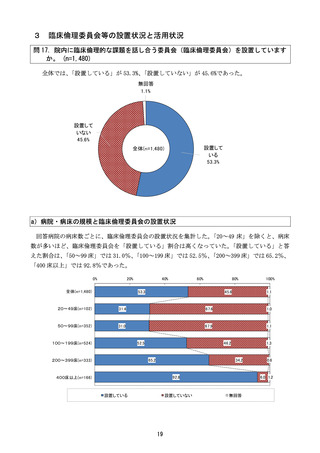

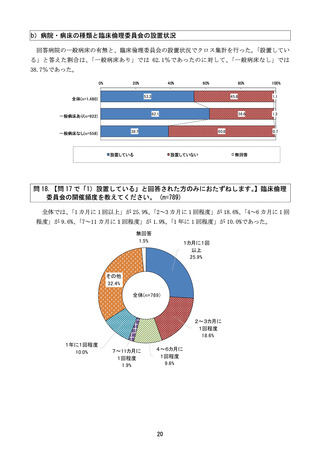

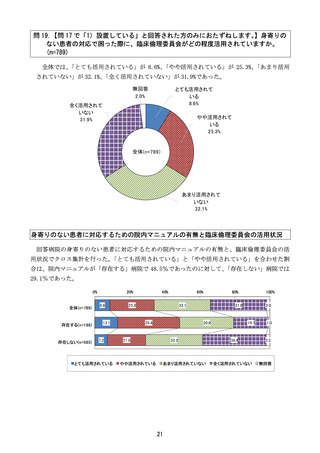

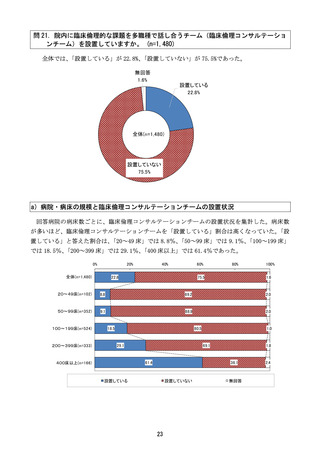

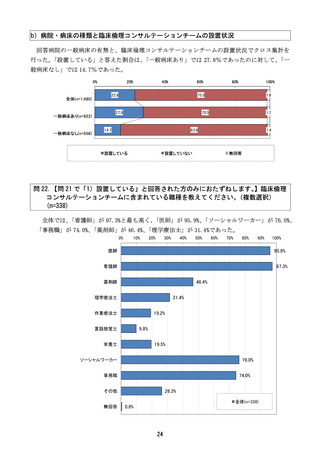

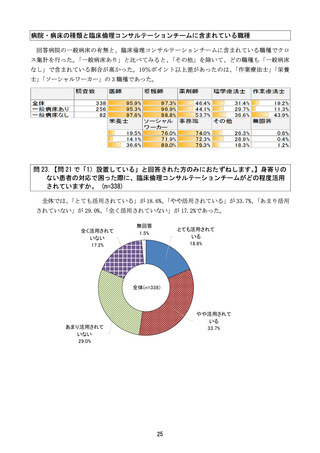

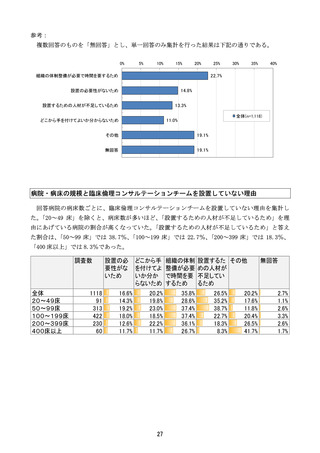

いる。❺臨床倫理委員会・コンサルテーションチームが設置されていない病院が少なくなく、設

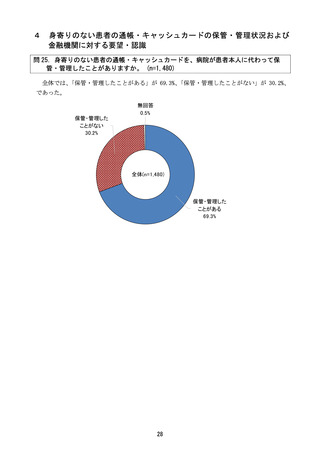

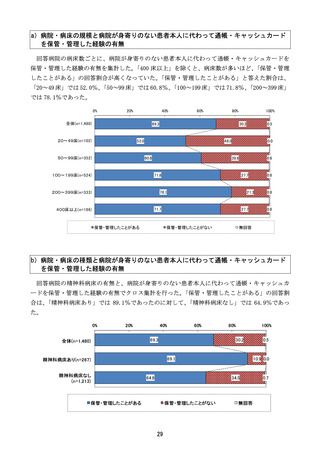

置されていたとしても活用度が低い病院も少なくない。➏身寄りのない患者の通帳・キャッシュ

カードを、患者本人に代わって保管・管理することが、病院にとっては大きな負担になっている。

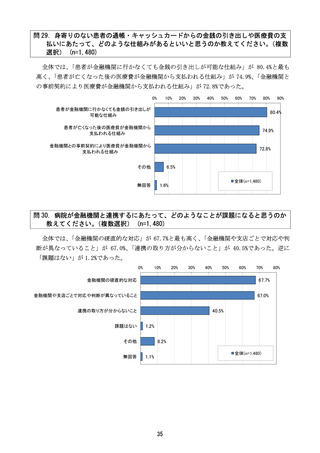

病院外の課題としては、以下の 3 点があげられる。⑴多くの病院が金融機関に対して何かしら

の仕組みを求めているものの、様々な連携課題があり、金融機関との連携が進みにくい状況にな

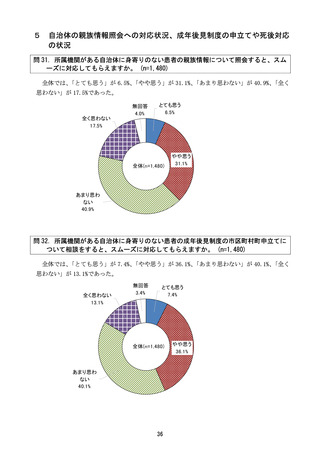

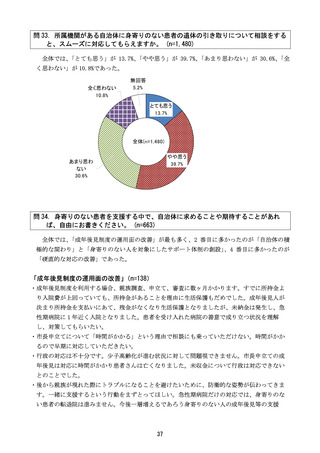

っている。⑵自治体に対してスムーズに対応してもらえないと認識している病院が少なくない。

50

にとどまっており、高齢者等終身サポート事業者との契約がメインにはなっていないことがうか

がえる。

クロス集計の結果からは、「20~49 床」を除くと、病床規模が大きいほど、「0 例」の割合が低

く、「1~10 例」の割合が高くなっていた。一方、

「20~49 床」の「1~10 例」の割合は、

「50~99

床」と「100~199 床」の割合より高くなっており、「20~49 床」の病院で高齢者等終身サポート

事業者の活用がより浸透している可能性が考えられる。

さらに、「身寄りのない患者に対して高齢者等終身サポート事業の利用を検討する時に、病院か

らみて不安を感じることがありますか」と尋ねたところ、「とても感じる」と「やや感じる」を合

わせた割合が 7 割を超えており、多くの病院が不安を感じているという結果であった。感じてい

る不安の内容は、

「契約料や利用料が妥当な金額かどうかの判断材料がない」が 83.4%と最も高く、

「運営体制の現状が見えづらい」が 81.0%、「事業者を監督する官庁がない」が 54.5%であった。

高齢者等終身サポート事業者についてのクレームを受けた経験が「ある」と答えた割合は 8.2%

で、1 割に満たないものであった。一方、クレームの内容は「費用面(思ったより金額が高い、明

細が不透明、領収書発行等の対応がない)」と「対応面(連絡しても来ない、職員の態度が悪い)」

が、それぞれ 6 割強を占めていた。

「事業者を監督する官庁がない」中で、こうした事業者が抱え

る費用面と対応面の問題が改善されることは難しいと考える。そのため、「身寄りのない状態で意

思決定が困難な人に生じる社会的課題に関する要望書」(日本医療ソーシャルワーカー協会)が求

めている高齢者等終身サポート事業者の「監督機関の明確化」は、避けて通れない部分であると

考える。

10 調査結果全体を振り返って

本調査は、身寄りがない患者への対応状況およびその際課題に感じていることを把握しつつ、

身寄りのない患者を取り巻く社会的課題の実態を示すことを目的に行ったものである。今回の調

査を通じて、保証人問題の解決に向けて取り組むべき課題は、大きく病院内の課題と病院外の課

題に分けることができると考える。

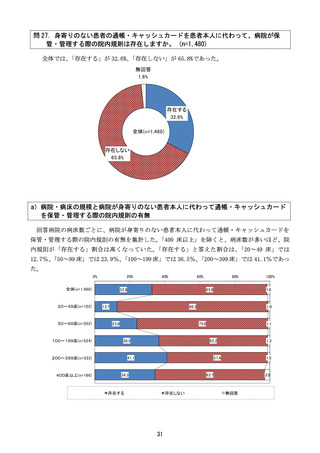

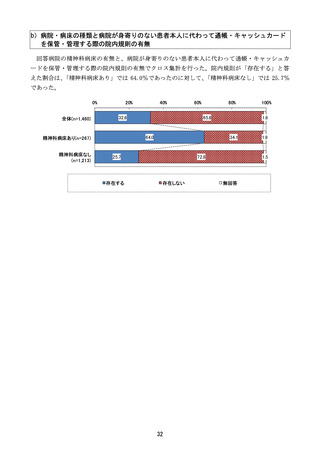

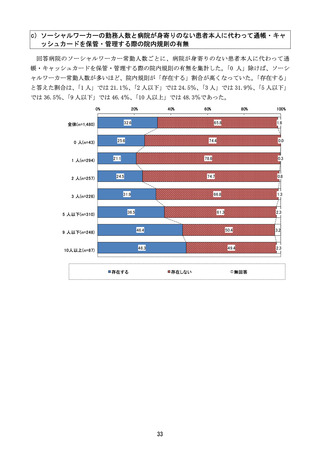

まず病院内の課題としては、以下の 6 点があげられる。❶多くの病院が、身寄りのない患者に

対応するための院内マニュアル、身寄りのない患者の通帳・キャッシュカードを本人に代わって、

病院が保管・管理する際の院内規則を有していない。❷法的な有効性がないにもかかわらず、多

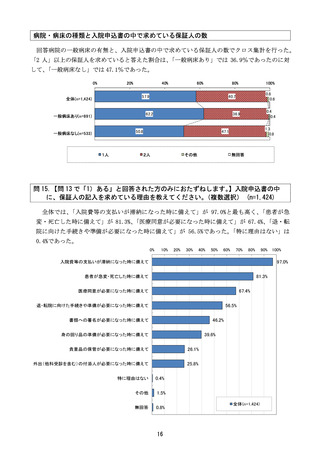

くの病院が 10 年以上音信不通だった親族を呼び出して医療同意を得ている現状がある。❸ほとん

どの病院が、入院申込書の中で保証人の記入を求めている(保証人を 2 人以上求めている病院も

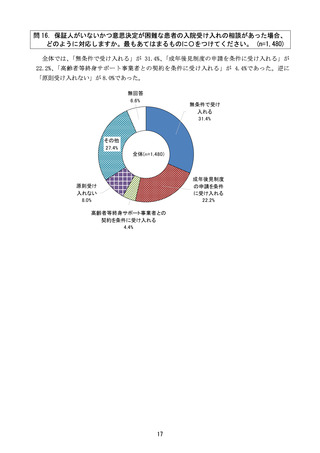

少なくない)。❹少数ではあるが、患者本人の意思決定が困難な場合原則的には利用できないとさ

れている、高齢者等終身サポート事業者との契約を条件に入院受け入れしている病院が存在して

いる。❺臨床倫理委員会・コンサルテーションチームが設置されていない病院が少なくなく、設

置されていたとしても活用度が低い病院も少なくない。➏身寄りのない患者の通帳・キャッシュ

カードを、患者本人に代わって保管・管理することが、病院にとっては大きな負担になっている。

病院外の課題としては、以下の 3 点があげられる。⑴多くの病院が金融機関に対して何かしら

の仕組みを求めているものの、様々な連携課題があり、金融機関との連携が進みにくい状況にな

っている。⑵自治体に対してスムーズに対応してもらえないと認識している病院が少なくない。

50