よむ、つかう、まなぶ。

身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書 (51 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書(9/24)《日本医療ソーシャルワーカー協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

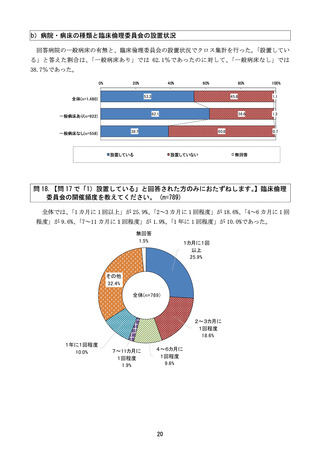

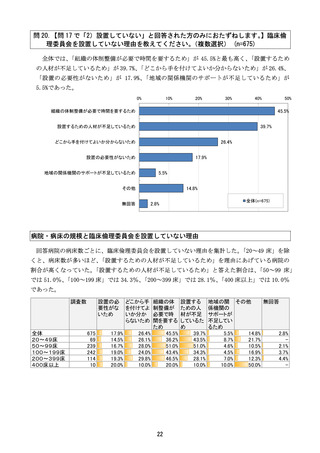

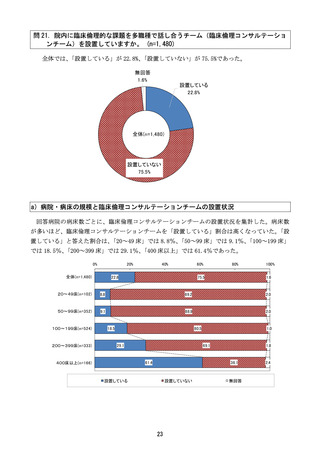

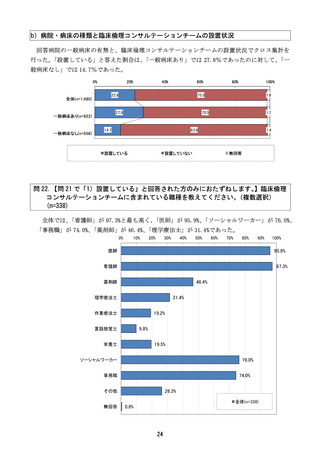

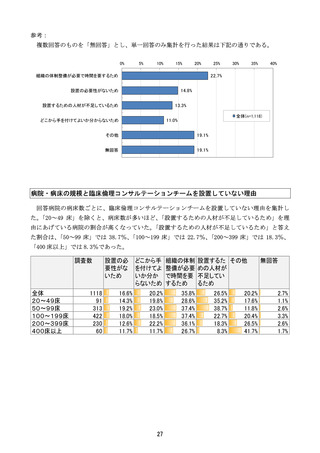

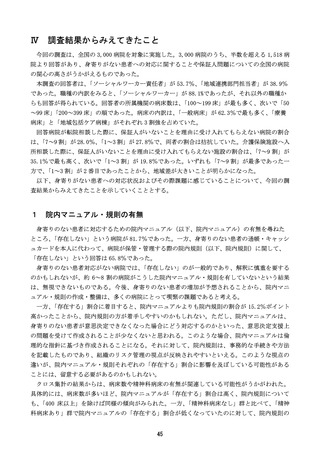

必要性がない」の割合が、2 割に満たないという結果であった。設置の必要性は感じているものの、

設置することができない病院が多いと考えるのが現実的ではないかと考える。

病床規模によって、設置していない理由が異なることも考えられるため、クロス集計を行った。

その結果、総じて病床規模が小さいほど、「設置するための人材が不足している」ことを理由にあ

げている割合が高い傾向がみられた。今後、臨床倫理委員会・コンサルテーションチームの設置

を促進していくのであれば、病床規模に応じた方策を検討していく必要があると考える。

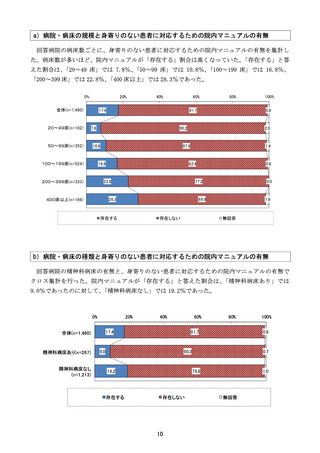

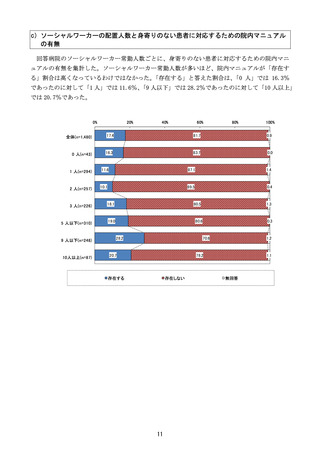

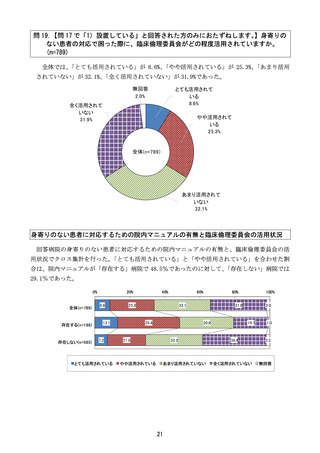

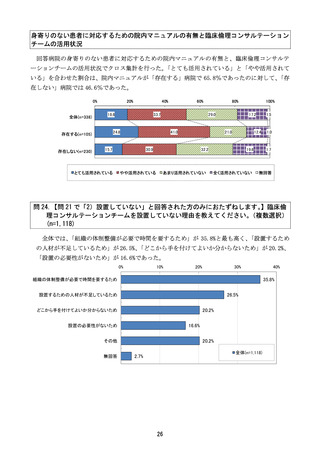

さらに、院内マニュアルの有無と臨床倫理委員会・コンサルテーションチームの活用状況が関

連していることがうかがわれた。なぜなら、院内マニュアルが「存在する」病院ほど、臨床倫理

委員会・コンサルテーションチームの活用度が高くなっていたからである。院内マニュアルの中

に、臨床倫理委員会・コンサルテーションチームを活用することが記載されていることで、活用

度が向上していることが考えられる。そのため、臨床倫理委員会・コンサルテーションチームの

活用度向上を目指していくのであれば、病院ごとに院内マニュアルの作成・整備を進めていくこ

とが重要である。

6

通帳・キャッシュカードの保管・管理

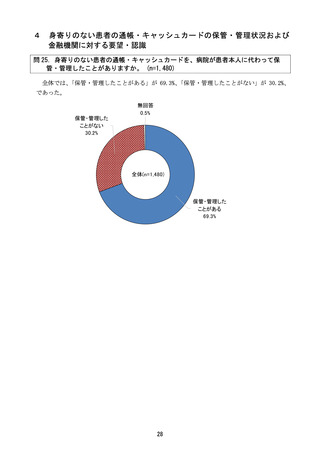

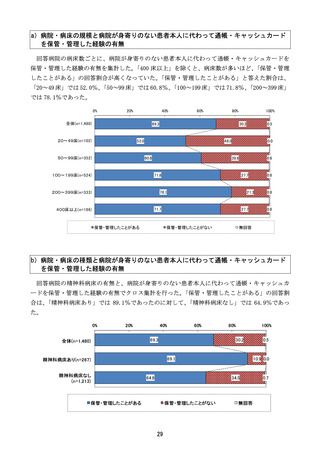

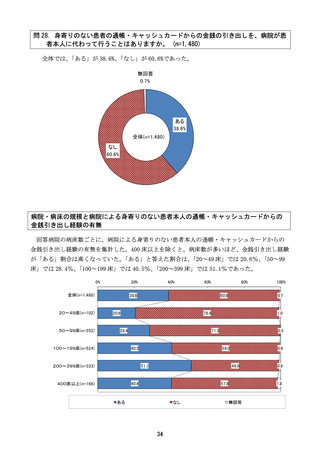

「400 床以上」を除くと、病床数が多くなるほど、身寄りのない患者の通帳・キャッシュカード

を患者本人に代わって「保管・管理したことがある」の割合が高くなっていた。併せて、身寄り

のない患者の通帳・キャッシュカードからの金銭の引き出しを、病院が患者本人に代わって行っ

たことが「ある」と答えた割合についても、同様の傾向を確認することができた。なお、こうし

た金銭の引き出し行為については、本来は望ましくない行為であるものの、やむを得ず本人に代

わって、病院が対応している現状があるのではないかと思われる。一般的には病床規模が大きい

ほど患者数が多いことから、このような場面に遭遇しやすいといえる。ただし、金銭引き出し経

験ありの割合が、「200~399 床」と比べて、「400 床以上」において低くなっている理由は、現時

点では定かになっていない。加えて、病床数が多くなるにつれて、「金銭が引き出せず入院費等の

未払いが生じた」の回答割合が高くなっており、大規模病院ほど未収金問題に直面しやすい現状

が垣間見えた。

さらに、身寄りのない患者の通帳・キャッシュカードを、病院が患者本人に代わって保管・管

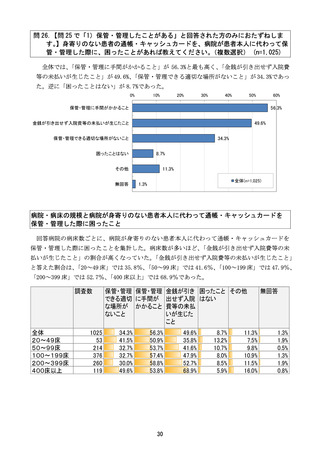

理した際に、困ったことを尋ねた結果は、以下の通りであった。「保管・管理に手間がかかること」

が 56.3%と最も高く、

「金銭が引き出せず入院費等の未払いが生じたこと」が 49.6%、「保管・管理

できる適切な場所がないこと」が 34.3%であった。逆に「困ったことはない」が 8.7%であった。

これらの結果からは、通帳・キャッシュカードを保管・管理することには、体制・環境上の問題

とそもそも金銭の引き出しができないという 2 つの側面が課題となっており、病院にとっては大

きな負担になっていることが読み取れる。とりわけ患者本人の判断能力が不十分または喪失状態

の場合に、金銭の引き出しが困難になることは想像に難くない。

7

金融機関に求める仕組みと連携課題

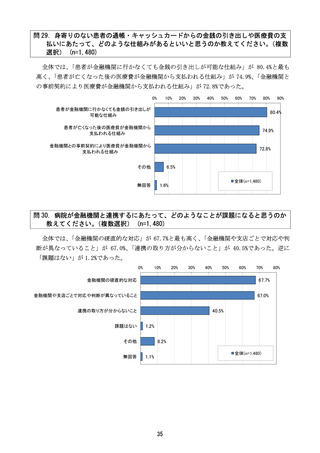

「身寄りのない患者の通帳・キャッシュカードからの金銭の引き出しや医療費の支払いにあた

って、どのような仕組みがあるといいと思うのか」尋ねたところ、

「患者が金融機関に行かなくて

48

設置することができない病院が多いと考えるのが現実的ではないかと考える。

病床規模によって、設置していない理由が異なることも考えられるため、クロス集計を行った。

その結果、総じて病床規模が小さいほど、「設置するための人材が不足している」ことを理由にあ

げている割合が高い傾向がみられた。今後、臨床倫理委員会・コンサルテーションチームの設置

を促進していくのであれば、病床規模に応じた方策を検討していく必要があると考える。

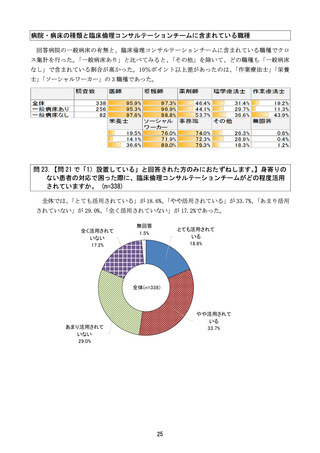

さらに、院内マニュアルの有無と臨床倫理委員会・コンサルテーションチームの活用状況が関

連していることがうかがわれた。なぜなら、院内マニュアルが「存在する」病院ほど、臨床倫理

委員会・コンサルテーションチームの活用度が高くなっていたからである。院内マニュアルの中

に、臨床倫理委員会・コンサルテーションチームを活用することが記載されていることで、活用

度が向上していることが考えられる。そのため、臨床倫理委員会・コンサルテーションチームの

活用度向上を目指していくのであれば、病院ごとに院内マニュアルの作成・整備を進めていくこ

とが重要である。

6

通帳・キャッシュカードの保管・管理

「400 床以上」を除くと、病床数が多くなるほど、身寄りのない患者の通帳・キャッシュカード

を患者本人に代わって「保管・管理したことがある」の割合が高くなっていた。併せて、身寄り

のない患者の通帳・キャッシュカードからの金銭の引き出しを、病院が患者本人に代わって行っ

たことが「ある」と答えた割合についても、同様の傾向を確認することができた。なお、こうし

た金銭の引き出し行為については、本来は望ましくない行為であるものの、やむを得ず本人に代

わって、病院が対応している現状があるのではないかと思われる。一般的には病床規模が大きい

ほど患者数が多いことから、このような場面に遭遇しやすいといえる。ただし、金銭引き出し経

験ありの割合が、「200~399 床」と比べて、「400 床以上」において低くなっている理由は、現時

点では定かになっていない。加えて、病床数が多くなるにつれて、「金銭が引き出せず入院費等の

未払いが生じた」の回答割合が高くなっており、大規模病院ほど未収金問題に直面しやすい現状

が垣間見えた。

さらに、身寄りのない患者の通帳・キャッシュカードを、病院が患者本人に代わって保管・管

理した際に、困ったことを尋ねた結果は、以下の通りであった。「保管・管理に手間がかかること」

が 56.3%と最も高く、

「金銭が引き出せず入院費等の未払いが生じたこと」が 49.6%、「保管・管理

できる適切な場所がないこと」が 34.3%であった。逆に「困ったことはない」が 8.7%であった。

これらの結果からは、通帳・キャッシュカードを保管・管理することには、体制・環境上の問題

とそもそも金銭の引き出しができないという 2 つの側面が課題となっており、病院にとっては大

きな負担になっていることが読み取れる。とりわけ患者本人の判断能力が不十分または喪失状態

の場合に、金銭の引き出しが困難になることは想像に難くない。

7

金融機関に求める仕組みと連携課題

「身寄りのない患者の通帳・キャッシュカードからの金銭の引き出しや医療費の支払いにあた

って、どのような仕組みがあるといいと思うのか」尋ねたところ、

「患者が金融機関に行かなくて

48