よむ、つかう、まなぶ。

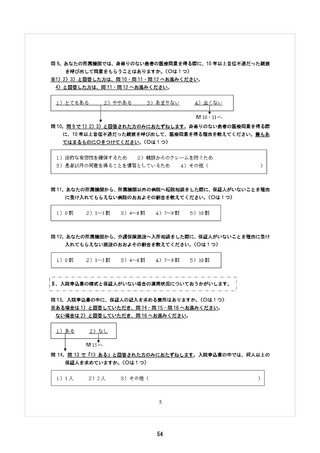

身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書 (43 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書(9/24)《日本医療ソーシャルワーカー協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

・複数の課をまわるのではなくワンストップ相談窓口の設置。通帳含めて、お金がなくても諸々

対応してくれる公的な部門がほしい。

・身寄りのない患者さんの入院・入所に関して必要なことは一つではありませんが、どこに入

院・入所となっても求められることはほぼ同じだと思います。それぞれの病院・施設に対応を

委ねている現状では、病院・施設ごとに対応差が生じますし、病院・施設の負担も大きく、対

応整備が進まず受入れに消極的とならざるを得ません。公が『身寄りのない方への対応はここ

に相談すれば対応してもらえる』という窓口となり各種調整してもらえると、制度としての確

立や周知のスピードも速く、標準化もしやすいかと。病院や施設が受入れに躊躇しなくなるこ

とはもちろんですが、何より国民が、たとえ身寄りがなくても生活に不安を抱えなくてすむ国

になると思います。今後は、医療・介護・障害・高齢・小児など各種の垣根を超えた制度、世

帯や家族単位ではなく個人単位のサポートの充実が必要と感じます。簡単ではないかと思いま

すが、公だからこそできることに対する期待が大きいです。

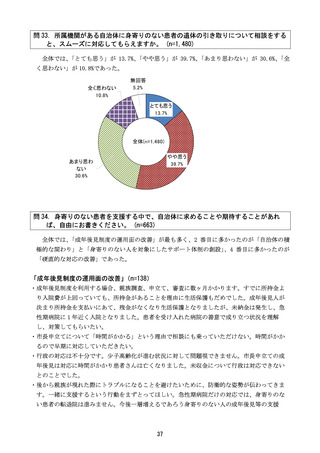

「自治体間の対応や認識の違いの解消」(n=39)

・自治体によって対応、関わり方が違うので、病院に対して協力的であっていただきたい。

・自治体や担当者によって対応が異なることがあります。病院の所在地がある自治体は比較的ス

ムーズです。

・自治体によって対応が違ったり、異動等で担当者が変わり連携が取りづらかったりするため、

専門的な知識があり、日頃から連携の取れる職員を配置してほしい。

・自治体によって、認識やルールの違いがある。共通化していただけると助かります。

「身寄りのない人の対応マニュアルやガイドラインの提示」(n=26)

・生活保護受給者であれば、行政が全て対応してくれるが、そうでない身寄りのない患者に対し

ては非協力的。今後増加すると思われることから自治体で現状に即したマニュアル作成をお願

いしたい。

・自治体には、身寄りのない方を支える地域のガイドラインの策定を義務化してでも、取り組ん

でもらいたいです。

・医療同意や書類へのサインなど、どこまで病院として求めてよいものか明確な線引きがないた

め分かりづらい。市町村ごとにガイドラインのようなものがほしい。

「未収金・滞納金への対応」(n=26)

・身寄りがなく、医療同意が取れない、金銭管理ができないという理由で必要な医療が受けられ

ないのはあってはならないことだと思います。ただ、病院側に手間や医療費未収のリスクが発

生する可能性が大きく、積極的に受ける体制が整っている状態とも言えないのが事実です。受

ける病院側が不利にならないように金銭(補助)のバックアップ体制をしっかり整えてもらう

と、医療側としては受けやすいです。

・身寄りのない方が亡くなった場合、年金は残っているが入院費が未収になるケースがほとんど

なので、何か対策をとってほしい。請求が放置されていることがほとんどです。

・家賃等の支払いについて契約についての介入はできないと簡単に拒否されてしまう。入院中に

家賃滞納で契約解除となってしまうケースもあるので、柔軟な対応をしてほしい。

40

対応してくれる公的な部門がほしい。

・身寄りのない患者さんの入院・入所に関して必要なことは一つではありませんが、どこに入

院・入所となっても求められることはほぼ同じだと思います。それぞれの病院・施設に対応を

委ねている現状では、病院・施設ごとに対応差が生じますし、病院・施設の負担も大きく、対

応整備が進まず受入れに消極的とならざるを得ません。公が『身寄りのない方への対応はここ

に相談すれば対応してもらえる』という窓口となり各種調整してもらえると、制度としての確

立や周知のスピードも速く、標準化もしやすいかと。病院や施設が受入れに躊躇しなくなるこ

とはもちろんですが、何より国民が、たとえ身寄りがなくても生活に不安を抱えなくてすむ国

になると思います。今後は、医療・介護・障害・高齢・小児など各種の垣根を超えた制度、世

帯や家族単位ではなく個人単位のサポートの充実が必要と感じます。簡単ではないかと思いま

すが、公だからこそできることに対する期待が大きいです。

「自治体間の対応や認識の違いの解消」(n=39)

・自治体によって対応、関わり方が違うので、病院に対して協力的であっていただきたい。

・自治体や担当者によって対応が異なることがあります。病院の所在地がある自治体は比較的ス

ムーズです。

・自治体によって対応が違ったり、異動等で担当者が変わり連携が取りづらかったりするため、

専門的な知識があり、日頃から連携の取れる職員を配置してほしい。

・自治体によって、認識やルールの違いがある。共通化していただけると助かります。

「身寄りのない人の対応マニュアルやガイドラインの提示」(n=26)

・生活保護受給者であれば、行政が全て対応してくれるが、そうでない身寄りのない患者に対し

ては非協力的。今後増加すると思われることから自治体で現状に即したマニュアル作成をお願

いしたい。

・自治体には、身寄りのない方を支える地域のガイドラインの策定を義務化してでも、取り組ん

でもらいたいです。

・医療同意や書類へのサインなど、どこまで病院として求めてよいものか明確な線引きがないた

め分かりづらい。市町村ごとにガイドラインのようなものがほしい。

「未収金・滞納金への対応」(n=26)

・身寄りがなく、医療同意が取れない、金銭管理ができないという理由で必要な医療が受けられ

ないのはあってはならないことだと思います。ただ、病院側に手間や医療費未収のリスクが発

生する可能性が大きく、積極的に受ける体制が整っている状態とも言えないのが事実です。受

ける病院側が不利にならないように金銭(補助)のバックアップ体制をしっかり整えてもらう

と、医療側としては受けやすいです。

・身寄りのない方が亡くなった場合、年金は残っているが入院費が未収になるケースがほとんど

なので、何か対策をとってほしい。請求が放置されていることがほとんどです。

・家賃等の支払いについて契約についての介入はできないと簡単に拒否されてしまう。入院中に

家賃滞納で契約解除となってしまうケースもあるので、柔軟な対応をしてほしい。

40