よむ、つかう、まなぶ。

身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書 (52 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書(9/24)《日本医療ソーシャルワーカー協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

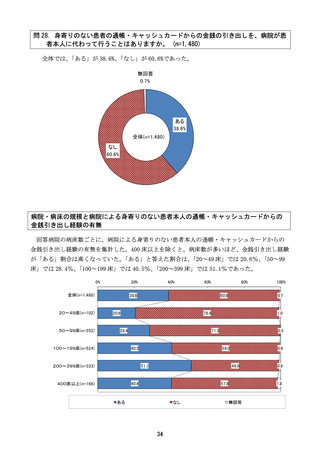

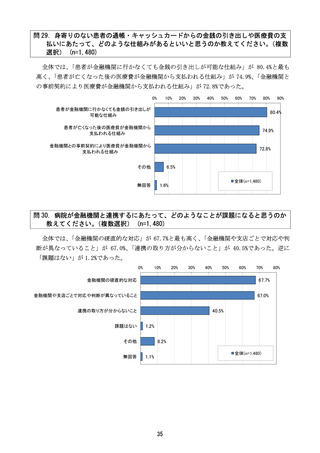

も金銭の引き出しが可能な仕組み」が 80.4%と最も高く、

「患者が亡くなった後の医療費が金融機

関から支払われる仕組み」が 74.9%、

「金融機関との事前契約により医療費が金融機関から支払わ

れる仕組み」が 72.8%という結果であった。一方、金融機関との連携課題については、「金融機関

の硬直的な対応」が 67.7%と最も高く、

「金融機関や支店ごとで対応や判断が異なっていること」

が 67.0%、「連携の取り方が分からないこと」が 40.5%であった。

病院が金融機関に対して何かしらの仕組みを求めている割合が 7~8 割占めていたものの、様々

な連携課題があがっていることから、金融機関との連携の難しさがうかがえる。ただし、身寄り

のない患者の今後のさらなる増加が予想されていることから、金融機関との連携については、い

ずれ避けては通れない部分になってくると考える。

8

自治体の対応状況

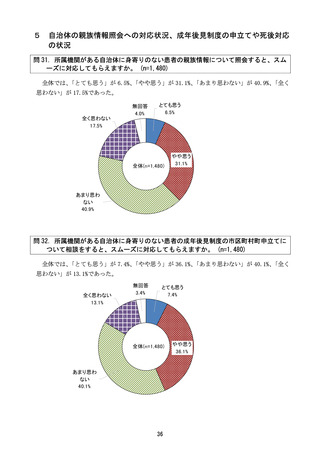

「所属機関がある自治体に身寄りのない患者の親族情報について照会すると、スムーズに対応

してもらえ」るかどうかを尋ねたところ、

「あまり思わない」が 40.9%で最多であった。

「全く思

わない」を合わせると 58.4%で、6 割弱を占めていた。身寄りのない患者の成年後見制度の市区

町村町申立てについて相談した場合についても、

「あまり思わない」が 40.1%で最も高い割合であ

った。

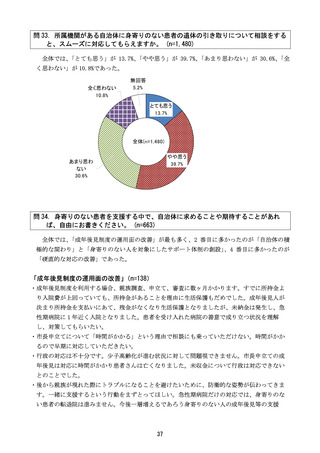

「全く思わない」を合わせると 53.2%で、5 割強を占めていた。一方、身寄りのない患者の

遺体の引き取りについては、

「やや思う」が 39.7%で最多で、次いで多かったのが「あまり思わな

い」(30.6%)であった。

「あまり思わない」と「全く思わない」を合わせた割合は 41.4%で、4

割強であった。

以上の内容は、自治体に対してスムーズに対応してもらえないと認識している病院が少なくな

いことを示しており、重大な結果であると考える。身寄りのない患者に対応するにあたって、多

くの病院が困難を感じていると思われるが、自治体に相談してもスムーズに対応してもらえない

ことが理由で、より一層困難を感じている可能性があるからである。そのため、「身寄りのない状

態で意思決定が困難な人に生じる社会的課題に関する要望書」(日本医療ソーシャルワーカー協会

)が求めている「自治体の公的責任の明文化」が実現すれば、病院が抱えている困難感の軽減に

つながることが期待できる。本調査では、身寄りのない患者を支援する中で、自治体に求めるこ

とや期待することを回答してもらっているが、「自治体の積極的な関わり」を求める声が多く出て

おり、「自治体の公的責任の明文化」は欠かせないと考える。

他方、親族情報の照会と成年後見制度の市区町村町申立てについては、「あまり思わない」が最

多であったのに対して、遺体の引き取りについては「やや思う」の割合が最も多くなっていた点

にも目を向ける必要がある。墓地埋葬法や行旅病人及行旅死亡人取扱法および生活保護法によっ

て、自治体の役割が明確になっているところが、今回の数字の背景にあるのではないかと考える。

加えて、マスメディア報道を含めて、この間の社会的な動きを受けて、遺体の引き取りについて

は、自治体の役割という認識が定着してきた感があり、そのことが上記のような調査結果につな

がった可能性があると考える。

9

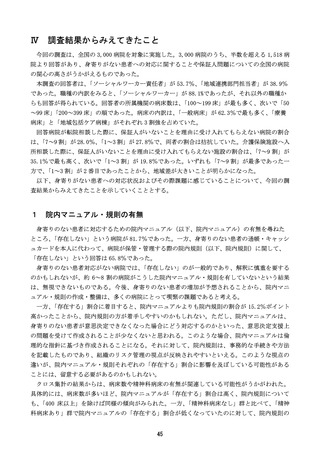

高齢者等終身サポート事業者の活用状況と認識

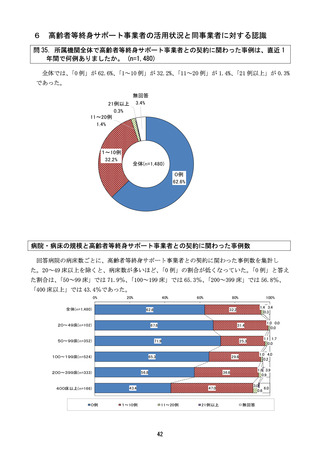

高齢者等終身サポート事業者との契約に関わった年間事例件数を尋ねた結果、「0 例」が 62.6%、

49

「患者が亡くなった後の医療費が金融機

関から支払われる仕組み」が 74.9%、

「金融機関との事前契約により医療費が金融機関から支払わ

れる仕組み」が 72.8%という結果であった。一方、金融機関との連携課題については、「金融機関

の硬直的な対応」が 67.7%と最も高く、

「金融機関や支店ごとで対応や判断が異なっていること」

が 67.0%、「連携の取り方が分からないこと」が 40.5%であった。

病院が金融機関に対して何かしらの仕組みを求めている割合が 7~8 割占めていたものの、様々

な連携課題があがっていることから、金融機関との連携の難しさがうかがえる。ただし、身寄り

のない患者の今後のさらなる増加が予想されていることから、金融機関との連携については、い

ずれ避けては通れない部分になってくると考える。

8

自治体の対応状況

「所属機関がある自治体に身寄りのない患者の親族情報について照会すると、スムーズに対応

してもらえ」るかどうかを尋ねたところ、

「あまり思わない」が 40.9%で最多であった。

「全く思

わない」を合わせると 58.4%で、6 割弱を占めていた。身寄りのない患者の成年後見制度の市区

町村町申立てについて相談した場合についても、

「あまり思わない」が 40.1%で最も高い割合であ

った。

「全く思わない」を合わせると 53.2%で、5 割強を占めていた。一方、身寄りのない患者の

遺体の引き取りについては、

「やや思う」が 39.7%で最多で、次いで多かったのが「あまり思わな

い」(30.6%)であった。

「あまり思わない」と「全く思わない」を合わせた割合は 41.4%で、4

割強であった。

以上の内容は、自治体に対してスムーズに対応してもらえないと認識している病院が少なくな

いことを示しており、重大な結果であると考える。身寄りのない患者に対応するにあたって、多

くの病院が困難を感じていると思われるが、自治体に相談してもスムーズに対応してもらえない

ことが理由で、より一層困難を感じている可能性があるからである。そのため、「身寄りのない状

態で意思決定が困難な人に生じる社会的課題に関する要望書」(日本医療ソーシャルワーカー協会

)が求めている「自治体の公的責任の明文化」が実現すれば、病院が抱えている困難感の軽減に

つながることが期待できる。本調査では、身寄りのない患者を支援する中で、自治体に求めるこ

とや期待することを回答してもらっているが、「自治体の積極的な関わり」を求める声が多く出て

おり、「自治体の公的責任の明文化」は欠かせないと考える。

他方、親族情報の照会と成年後見制度の市区町村町申立てについては、「あまり思わない」が最

多であったのに対して、遺体の引き取りについては「やや思う」の割合が最も多くなっていた点

にも目を向ける必要がある。墓地埋葬法や行旅病人及行旅死亡人取扱法および生活保護法によっ

て、自治体の役割が明確になっているところが、今回の数字の背景にあるのではないかと考える。

加えて、マスメディア報道を含めて、この間の社会的な動きを受けて、遺体の引き取りについて

は、自治体の役割という認識が定着してきた感があり、そのことが上記のような調査結果につな

がった可能性があると考える。

9

高齢者等終身サポート事業者の活用状況と認識

高齢者等終身サポート事業者との契約に関わった年間事例件数を尋ねた結果、「0 例」が 62.6%、

49