よむ、つかう、まなぶ。

身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書 (48 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書(9/24)《日本医療ソーシャルワーカー協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅳ

調査結果からみえてきたこと

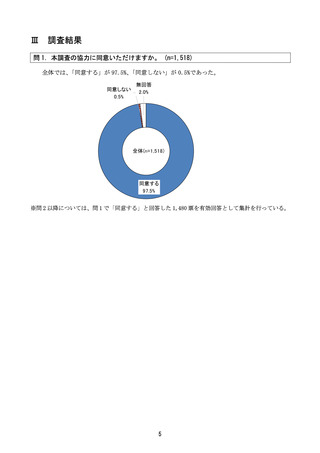

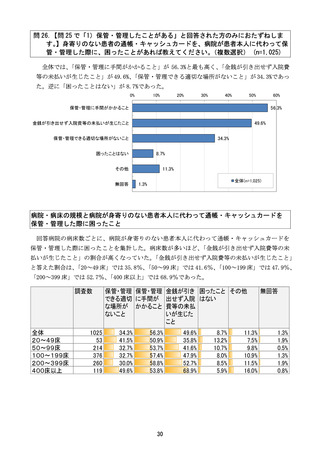

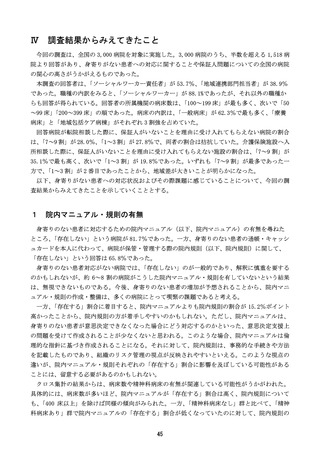

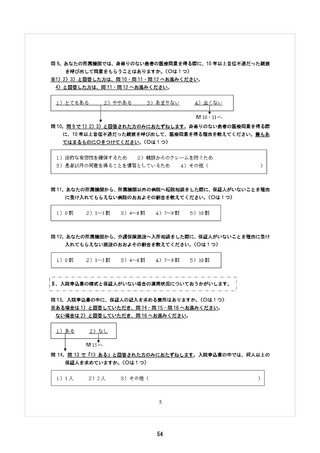

今回の調査は、全国の 3,000 病院を対象に実施した。3,000 病院のうち、半数を超える 1,518 病

院より回答があり、身寄りがない患者への対応に関することや保証人問題についての全国の病院

の関心の高さがうかがえるものであった。

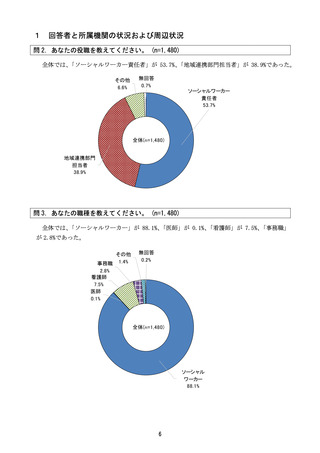

本調査の回答者は、「ソーシャルワーカー責任者」が 53.7%、「地域連携部門担当者」が 38.9%

であった。職種の内訳をみると、

「ソーシャルワーカー」が 88.1%であったが、それ以外の職種か

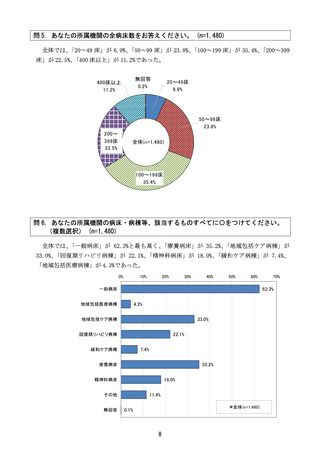

らも回答が得られている。回答者の所属機関の病床数は、「100~199 床」が最も多く、次いで「50

~99 床」

「200~399 床」の順であった。病床の内訳は、「一般病床」が 62.3%で最も多く、

「療養

病床」と「地域包括ケア病棟」がそれぞれ 3 割強を占めていた。

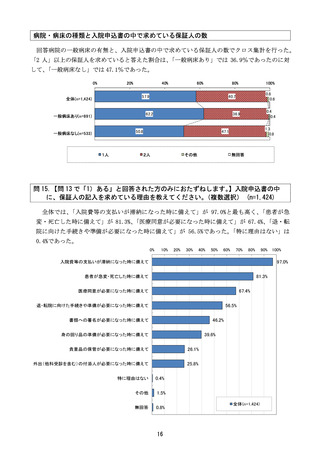

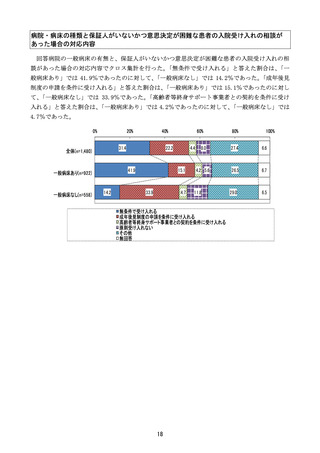

回答病院が転院相談した際に、保証人がいないことを理由に受け入れてもらえない病院の割合

は、「7~9 割」が 28.0%、「1~3 割」が 27.8%で、両者の割合は拮抗していた。介護保険施設へ入

所相談した際に、保証人がいないことを理由に受け入れてもらえない施設の割合は、

「7~9 割」が

35.1%で最も高く、次いで「1~3 割」が 19.8%であった。いずれも「7~9 割」が最多であった一

方で、「1~3 割」が 2 番目であったことから、地域差が大きいことが明らかになった。

以下、身寄りがない患者への対応状況およびその際課題に感じていることについて、今回の調

査結果からみえてきたことを示していくこととする。

1

院内マニュアル・規則の有無

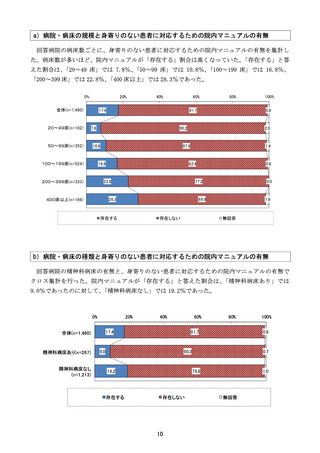

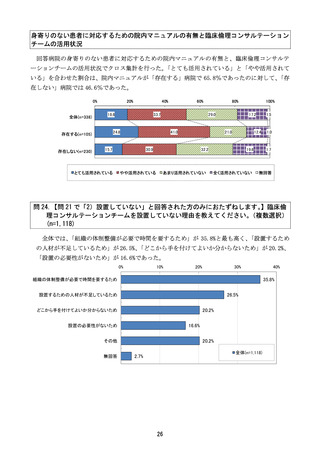

身寄りのない患者に対応するための院内マニュアル(以下、院内マニュアル)の有無を尋ねた

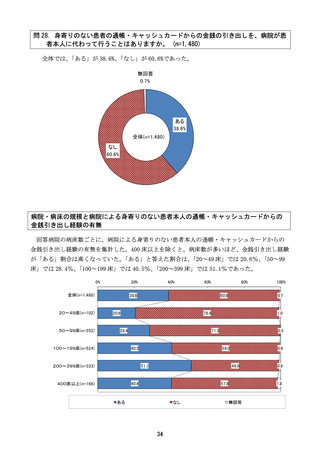

ところ、「存在しない」という病院が 81.7%であった。一方、身寄りのない患者の通帳・キャッシ

ュカードを本人に代わって、病院が保管・管理する際の院内規則(以下、院内規則)に関して、

「存在しない」という回答は 65.8%であった。

身寄りのない患者対応がない病院では、「存在しない」のが一般的であり、解釈に慎重を要する

のかもしれないが、約 6~8 割の病院がこうした院内マニュアル・規則を有していないという結果

は、無視できないものである。今後、身寄りのない患者の増加が予想されることから、院内マニ

ュアル・規則の作成・整備は、多くの病院にとって喫緊の課題であると考える。

一方、「存在する」割合に着目すると、院内マニュアルよりも院内規則の割合が 15.2%ポイント

高かったことから、院内規則の方が着手しやすいのかもしれない。ただし、院内マニュアルは、

身寄りのない患者が意思決定できなくなった場合にどう対応するのかといった、意思決定支援上

の問題を受けて作成されることが少なくないと思われる。このような場合、院内マニュアルは倫

理的な指針に基づき作成されることになる。それに対して、院内規則は、事務的な手続きや方法

を記載したものであり、組織のリスク管理の視点が反映されやすいといえる。このような視点の

違いが、院内マニュアル・規則それぞれの「存在する」割合に影響を及ぼしている可能性がある

ことには、留意する必要があるのかもしれない。

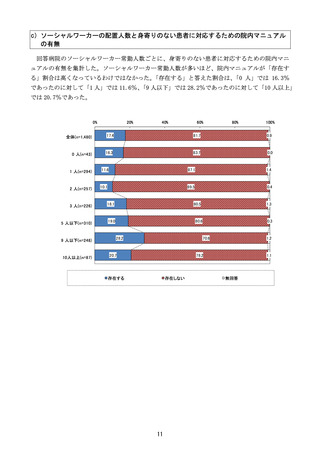

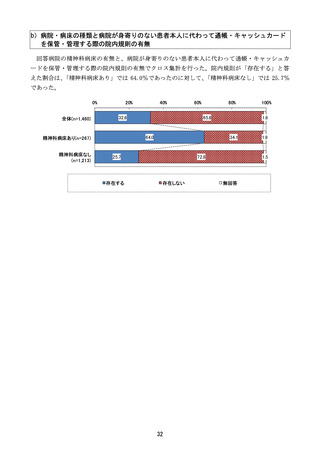

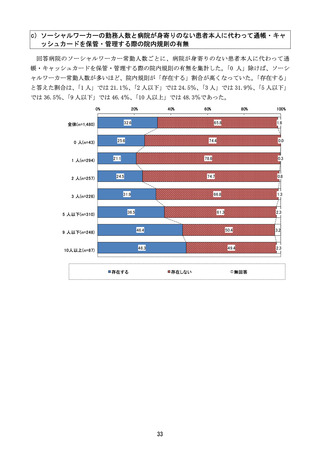

クロス集計の結果からは、病床数や精神科病床の有無が関連している可能性がうかがわれた。

具体的には、病床数が多いほど、院内マニュアルが「存在する」割合は高く、院内規則について

も、「400 床以上」を除けば同様の傾向がみられた。一方、「精神科病床なし」群と比べて、「精神

科病床あり」群で院内マニュアルの「存在する」割合が低くなっていたのに対して、院内規則の

45

調査結果からみえてきたこと

今回の調査は、全国の 3,000 病院を対象に実施した。3,000 病院のうち、半数を超える 1,518 病

院より回答があり、身寄りがない患者への対応に関することや保証人問題についての全国の病院

の関心の高さがうかがえるものであった。

本調査の回答者は、「ソーシャルワーカー責任者」が 53.7%、「地域連携部門担当者」が 38.9%

であった。職種の内訳をみると、

「ソーシャルワーカー」が 88.1%であったが、それ以外の職種か

らも回答が得られている。回答者の所属機関の病床数は、「100~199 床」が最も多く、次いで「50

~99 床」

「200~399 床」の順であった。病床の内訳は、「一般病床」が 62.3%で最も多く、

「療養

病床」と「地域包括ケア病棟」がそれぞれ 3 割強を占めていた。

回答病院が転院相談した際に、保証人がいないことを理由に受け入れてもらえない病院の割合

は、「7~9 割」が 28.0%、「1~3 割」が 27.8%で、両者の割合は拮抗していた。介護保険施設へ入

所相談した際に、保証人がいないことを理由に受け入れてもらえない施設の割合は、

「7~9 割」が

35.1%で最も高く、次いで「1~3 割」が 19.8%であった。いずれも「7~9 割」が最多であった一

方で、「1~3 割」が 2 番目であったことから、地域差が大きいことが明らかになった。

以下、身寄りがない患者への対応状況およびその際課題に感じていることについて、今回の調

査結果からみえてきたことを示していくこととする。

1

院内マニュアル・規則の有無

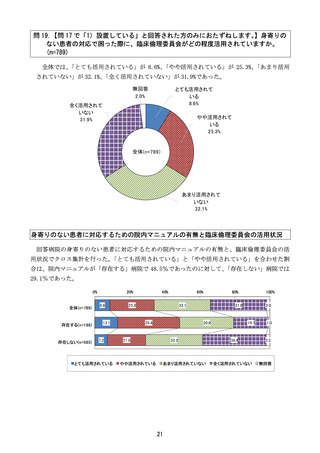

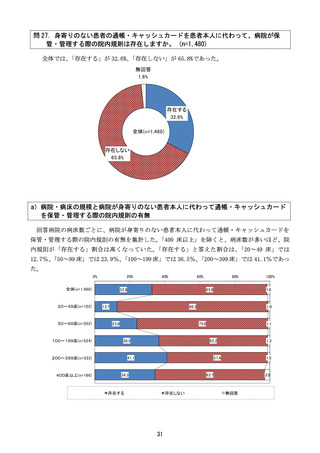

身寄りのない患者に対応するための院内マニュアル(以下、院内マニュアル)の有無を尋ねた

ところ、「存在しない」という病院が 81.7%であった。一方、身寄りのない患者の通帳・キャッシ

ュカードを本人に代わって、病院が保管・管理する際の院内規則(以下、院内規則)に関して、

「存在しない」という回答は 65.8%であった。

身寄りのない患者対応がない病院では、「存在しない」のが一般的であり、解釈に慎重を要する

のかもしれないが、約 6~8 割の病院がこうした院内マニュアル・規則を有していないという結果

は、無視できないものである。今後、身寄りのない患者の増加が予想されることから、院内マニ

ュアル・規則の作成・整備は、多くの病院にとって喫緊の課題であると考える。

一方、「存在する」割合に着目すると、院内マニュアルよりも院内規則の割合が 15.2%ポイント

高かったことから、院内規則の方が着手しやすいのかもしれない。ただし、院内マニュアルは、

身寄りのない患者が意思決定できなくなった場合にどう対応するのかといった、意思決定支援上

の問題を受けて作成されることが少なくないと思われる。このような場合、院内マニュアルは倫

理的な指針に基づき作成されることになる。それに対して、院内規則は、事務的な手続きや方法

を記載したものであり、組織のリスク管理の視点が反映されやすいといえる。このような視点の

違いが、院内マニュアル・規則それぞれの「存在する」割合に影響を及ぼしている可能性がある

ことには、留意する必要があるのかもしれない。

クロス集計の結果からは、病床数や精神科病床の有無が関連している可能性がうかがわれた。

具体的には、病床数が多いほど、院内マニュアルが「存在する」割合は高く、院内規則について

も、「400 床以上」を除けば同様の傾向がみられた。一方、「精神科病床なし」群と比べて、「精神

科病床あり」群で院内マニュアルの「存在する」割合が低くなっていたのに対して、院内規則の

45