よむ、つかう、まなぶ。

身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | |

| 出典情報 | 身寄りのない患者を取り巻く社会的課題についての研究 報告書(9/24)《日本医療ソーシャルワーカー協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅰ

調査の目的・背景

1

本調査の目的

本調査では、全国の病院(精神科病院を含む)を対象に質問紙調査を行い、身寄りがない患者

への対応状況およびその際課題に感じていることを把握しつつ、身寄りのない患者を取り巻く社

会的課題の実態を示すことを目的とする。併せて、病床・病棟の規模や種類、ソーシャルワーカ

ーの配置人数、身寄りのない患者に対応するための院内マニュアルの有無によって、対応状況な

どが異なっている可能性も考えられるため、この点についての検証も試みることとする。

2

本調査の背景

医療・介護現場では、身寄りがなく保証人を準備できない、または保証人の役割を果たす親族

等がいないために、入院・入所先が制約されているといった困難に陥っている状況(以下、保証

人問題)が生じている。保証人がいないと、病院・施設側が対応に困ることが少なくないことか

ら、大半の病院・施設は保証人を求めており、中には保証人がいないことを理由に入院・入所の

受け入れを断っているところがある。上記以外にも、身寄りや保証人の役割を果たす人がいない

場合、医的侵襲行為を受ける際に困難が生じやすい、通帳から金銭を引き出すことができず費用

の支払いができない、死後対応が不十分になりやすいなど病院・施設側は様々な課題に直面して

いる。

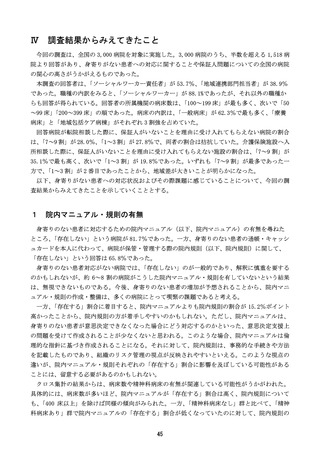

さらに、このような背景から、親族等に代わって保証人の役割を有償サービスで提供する高齢

者等終身サポート事業者が台頭してきている現状がある。しかし、こうした事業者については、

「倒産のリスクに加え、権利侵害の事案が多数報告されており、監督官庁による監督も確保され

ていない状態」であるとされている(出所:永田祐(2024)「『身寄りのない人』を地域で支え

るために」『月刊福祉』107(6)、17-21)

。

上記の流れを踏まえて、厚生労働省は2019年に「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決

定が困難な人への支援に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を出している。2022年には、

「『身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン』に

基づく事例集」

(以下、事例集)を発出している。

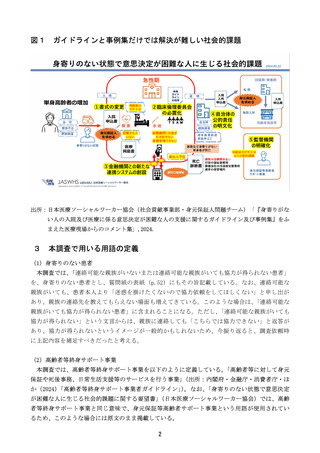

一方、日本医療ソーシャルワーカー協会は、106 人の医療ソーシャルワーカーからのアンケート

結果を踏まえて、ガイドラインと事例集だけでは解決が難しい社会的課題を以下の 5 つに整理し

ている(図1)。「①入院・入所時に身元保証人を書面で求めないための具体的な手続き形式の提

示および通知、②医療機関における臨床倫理委員会等の必置化、③金融機関との新たな連携シス

テムの創設、④自治体の公的責任の明文化、⑤身元保証等高齢者サポート事業の監督機関の明確

化」。その上で、同協会は 2024 年 3 月に、①~⑤を含めた「身寄りのない状態で意思決定が困難な

人に生じる社会的課題に関する要望書」を厚生労働省医政局長へ提出している。しかし、①~⑤

に関わる全ての内容について、病院側がどのように対応・認識しているのか、全国の病院を対象

に調査した先行研究は見当たらないため、本調査を実施した。

1

調査の目的・背景

1

本調査の目的

本調査では、全国の病院(精神科病院を含む)を対象に質問紙調査を行い、身寄りがない患者

への対応状況およびその際課題に感じていることを把握しつつ、身寄りのない患者を取り巻く社

会的課題の実態を示すことを目的とする。併せて、病床・病棟の規模や種類、ソーシャルワーカ

ーの配置人数、身寄りのない患者に対応するための院内マニュアルの有無によって、対応状況な

どが異なっている可能性も考えられるため、この点についての検証も試みることとする。

2

本調査の背景

医療・介護現場では、身寄りがなく保証人を準備できない、または保証人の役割を果たす親族

等がいないために、入院・入所先が制約されているといった困難に陥っている状況(以下、保証

人問題)が生じている。保証人がいないと、病院・施設側が対応に困ることが少なくないことか

ら、大半の病院・施設は保証人を求めており、中には保証人がいないことを理由に入院・入所の

受け入れを断っているところがある。上記以外にも、身寄りや保証人の役割を果たす人がいない

場合、医的侵襲行為を受ける際に困難が生じやすい、通帳から金銭を引き出すことができず費用

の支払いができない、死後対応が不十分になりやすいなど病院・施設側は様々な課題に直面して

いる。

さらに、このような背景から、親族等に代わって保証人の役割を有償サービスで提供する高齢

者等終身サポート事業者が台頭してきている現状がある。しかし、こうした事業者については、

「倒産のリスクに加え、権利侵害の事案が多数報告されており、監督官庁による監督も確保され

ていない状態」であるとされている(出所:永田祐(2024)「『身寄りのない人』を地域で支え

るために」『月刊福祉』107(6)、17-21)

。

上記の流れを踏まえて、厚生労働省は2019年に「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決

定が困難な人への支援に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を出している。2022年には、

「『身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン』に

基づく事例集」

(以下、事例集)を発出している。

一方、日本医療ソーシャルワーカー協会は、106 人の医療ソーシャルワーカーからのアンケート

結果を踏まえて、ガイドラインと事例集だけでは解決が難しい社会的課題を以下の 5 つに整理し

ている(図1)。「①入院・入所時に身元保証人を書面で求めないための具体的な手続き形式の提

示および通知、②医療機関における臨床倫理委員会等の必置化、③金融機関との新たな連携シス

テムの創設、④自治体の公的責任の明文化、⑤身元保証等高齢者サポート事業の監督機関の明確

化」。その上で、同協会は 2024 年 3 月に、①~⑤を含めた「身寄りのない状態で意思決定が困難な

人に生じる社会的課題に関する要望書」を厚生労働省医政局長へ提出している。しかし、①~⑤

に関わる全ての内容について、病院側がどのように対応・認識しているのか、全国の病院を対象

に調査した先行研究は見当たらないため、本調査を実施した。

1