提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (88 ページ)

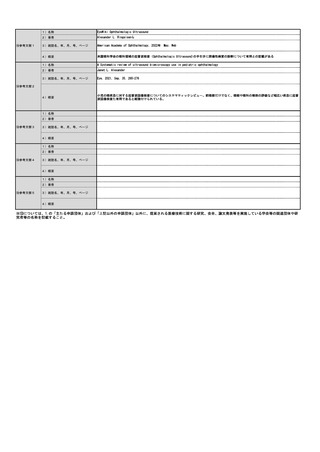

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

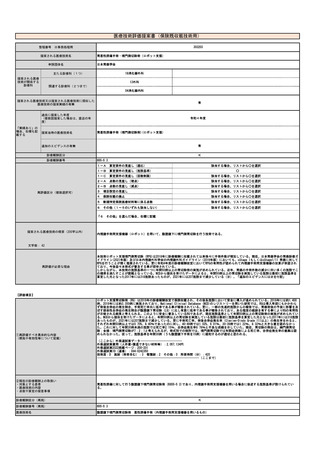

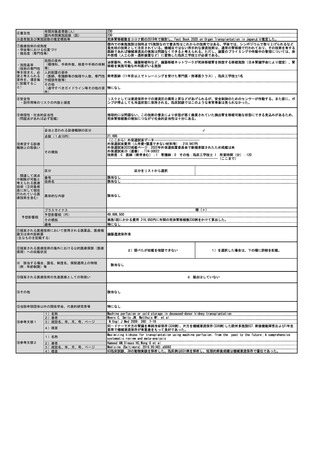

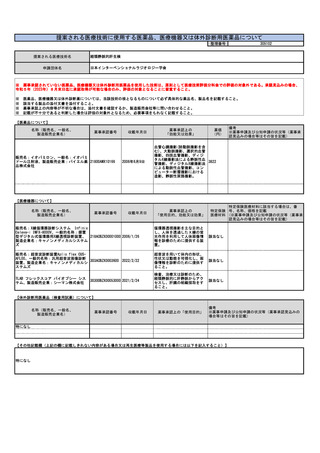

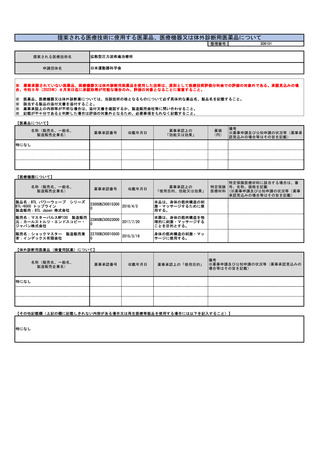

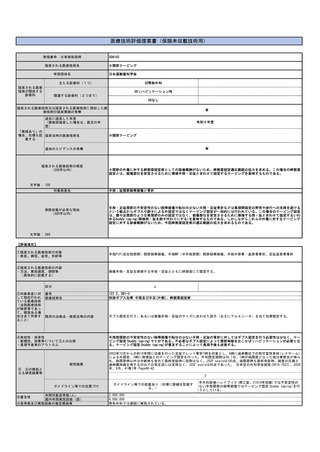

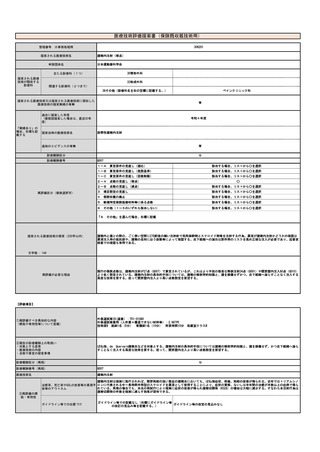

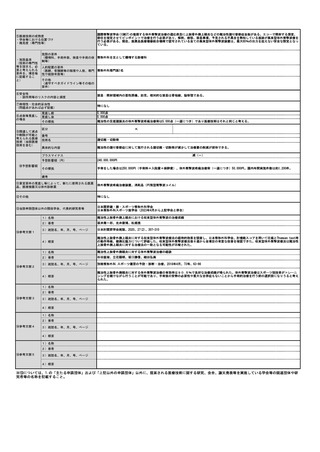

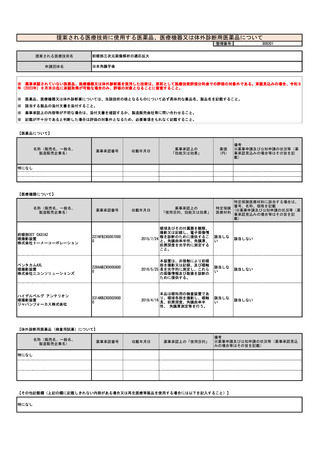

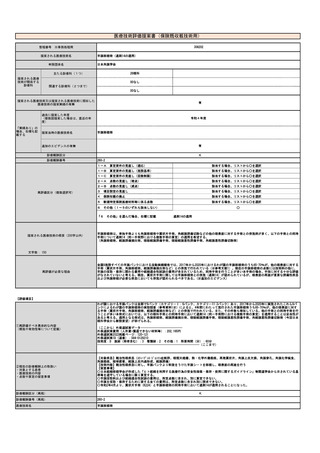

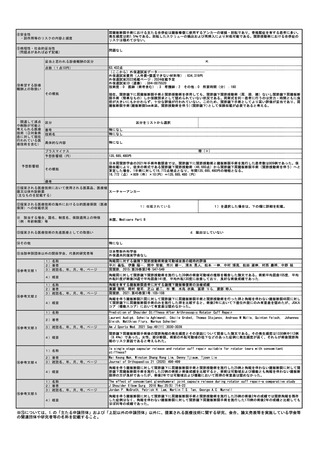

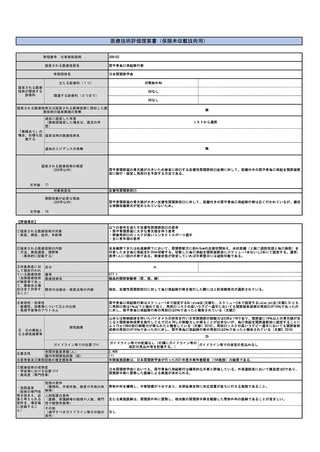

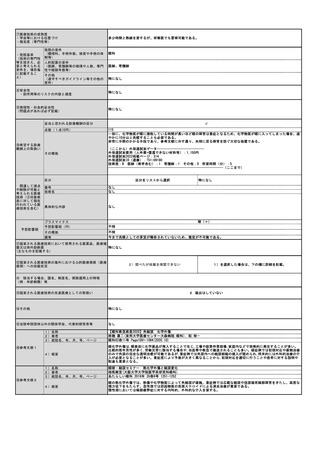

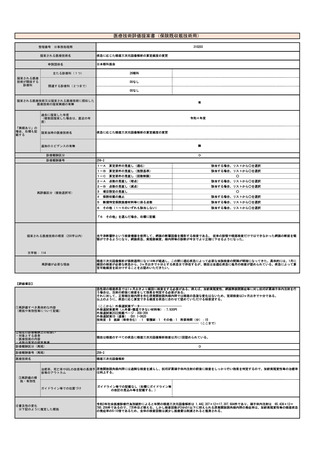

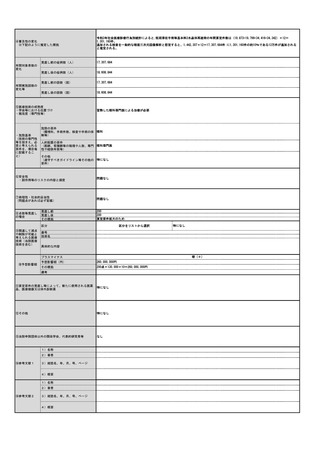

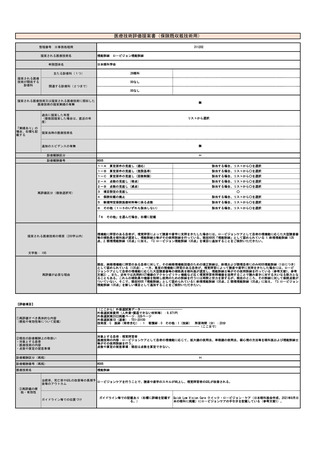

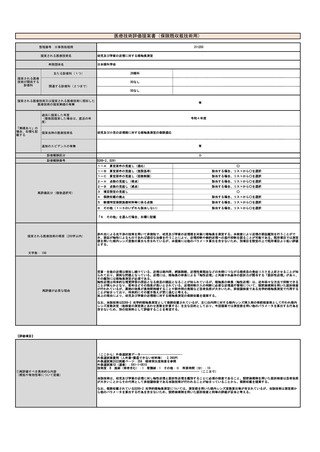

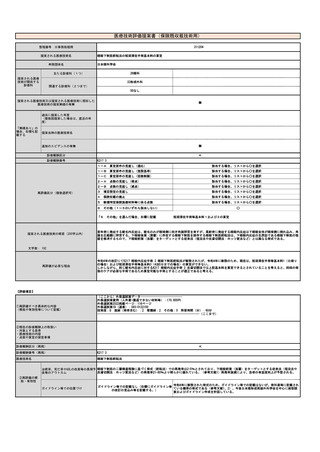

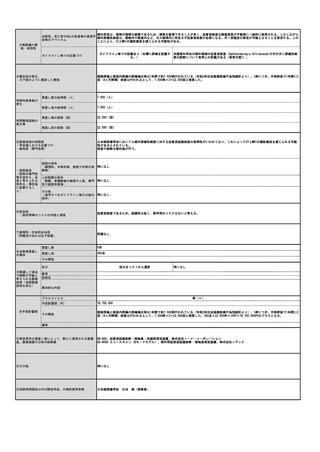

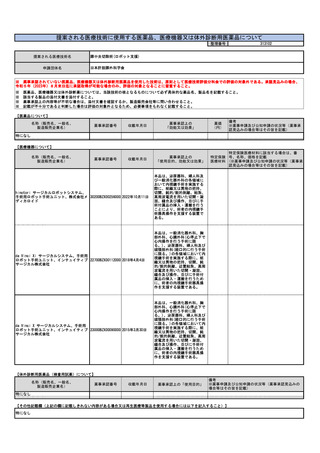

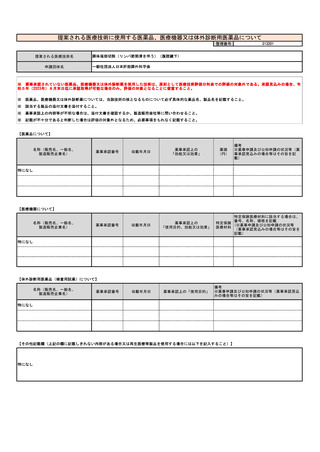

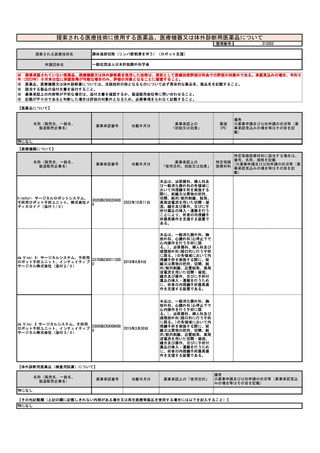

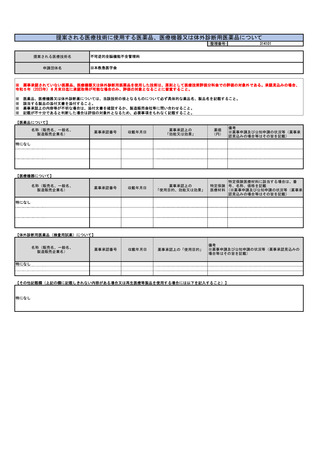

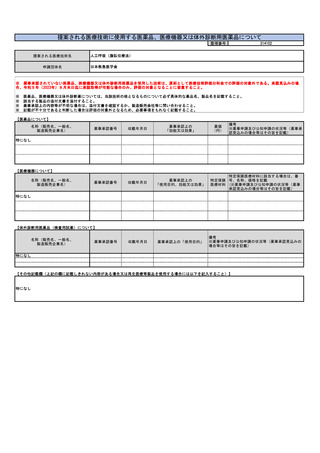

整理番号

※事務処理用

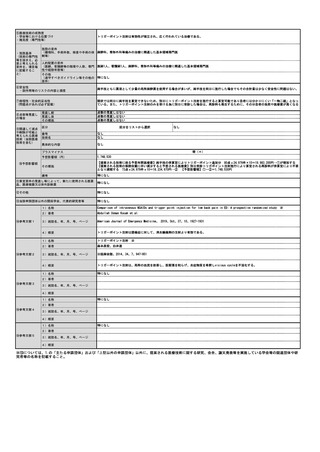

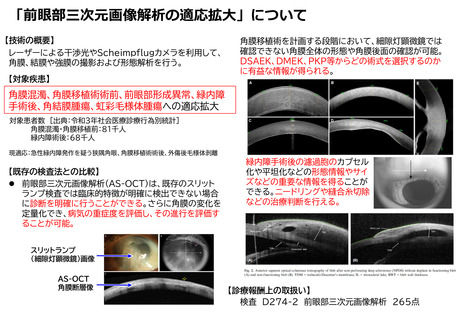

提案される医療技術名

申請団体名

310101

前眼部デジタル撮影

日本眼科医会

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

26眼科

00なし

関連する診療科(2つまで)

00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医

療技術の提案実績の有無

有

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

度)

「実績あり」の

場合、右欄も記 提案当時の医療技術名

載する

令和4年度

前眼部デジタル撮影

有

追加のエビデンスの有無

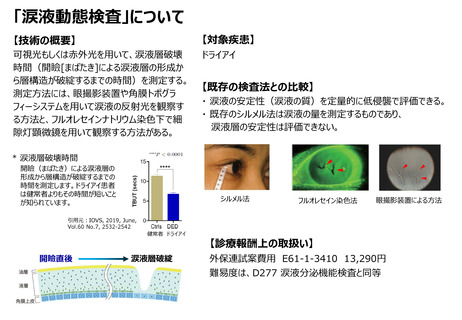

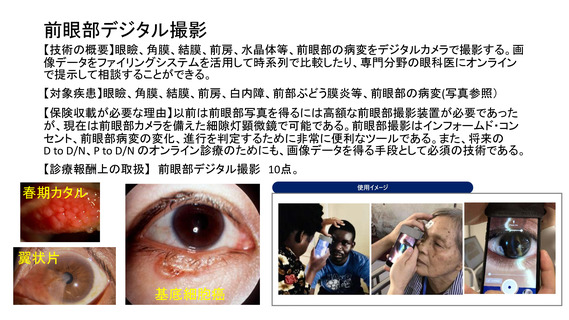

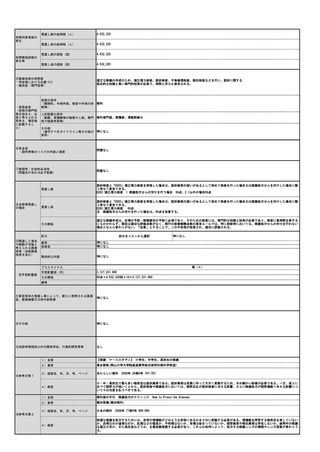

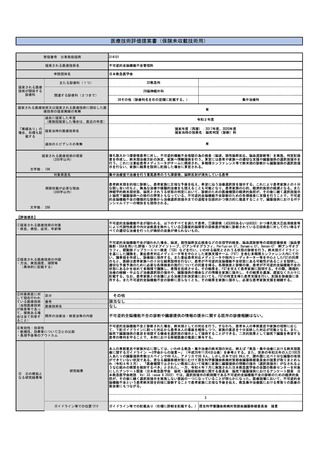

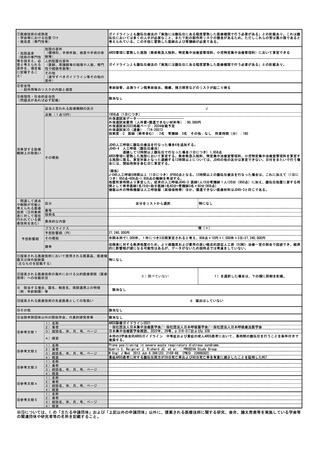

提案される医療技術の概要

(200字以内)

眼瞼、角膜、結膜、前房、水晶体等、前眼部の病変をデジタルカメラで撮影する。画像データをファイリングシステムを活

用して時系列で比較したり、専門分野の眼科医にオンラインで提示して相談することができる。

文字数: 98

対象疾患名

保険収載が必要な理由

(300字以内)

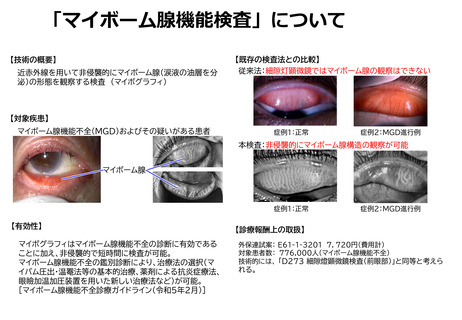

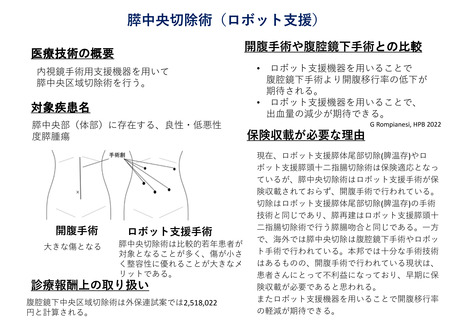

眼瞼・結膜・角膜・虹彩腫瘍、春季カタル等の重症結膜炎、翼状片、白内障、前部ぶどう膜炎、等

以前は前眼部写真を得るには高額な前眼部撮影装置が必要であったが、現在は前眼部カメラを備えた細隙灯顕微鏡で可能で

ある。前眼部撮影はインフォームド・コンセント、前眼部病変の変化、進行を判定するために非常に便利なツールである。

また、将来のD to D/N、P to D/N のオンライン診療のためにも、画像データを得る手段として必須の技術である。しか

し、これまで身近すぎる技術であるためか、今まで診療報酬として顧みられていない。

文字数: 211

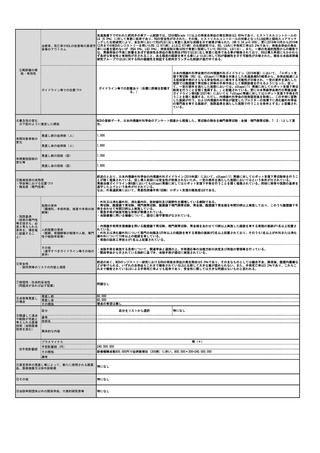

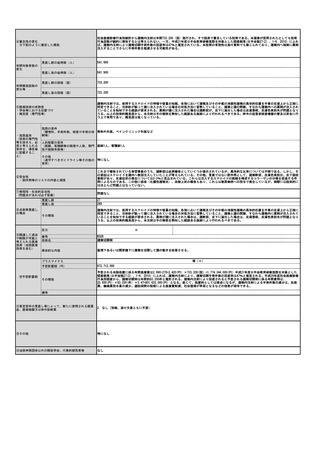

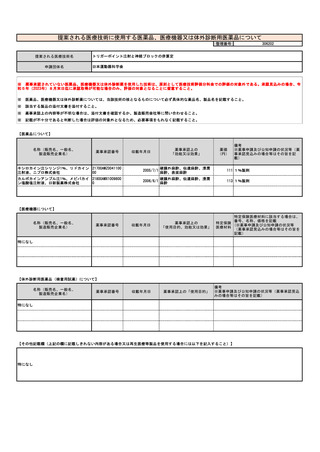

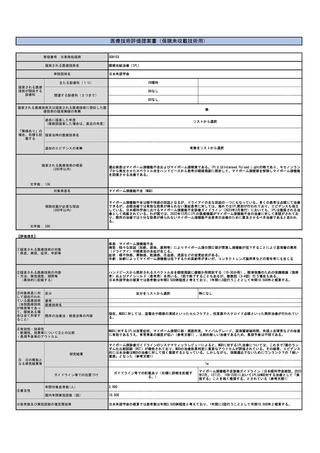

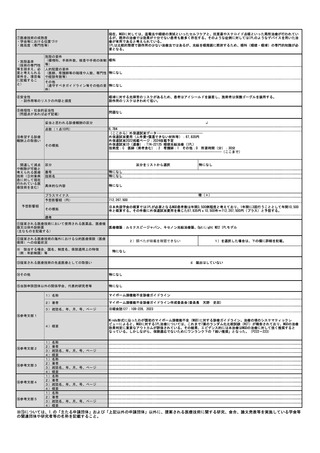

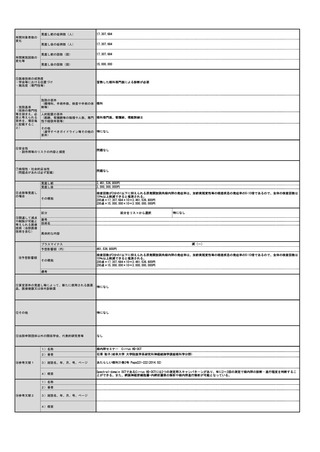

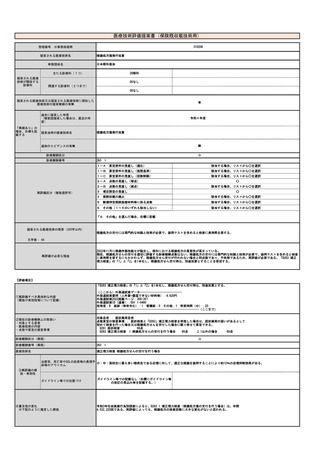

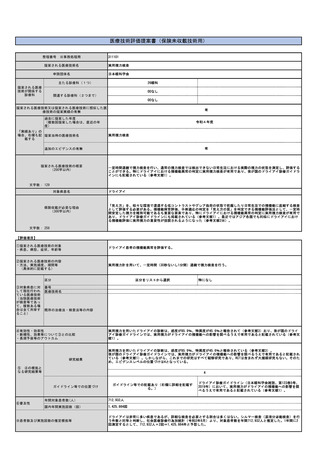

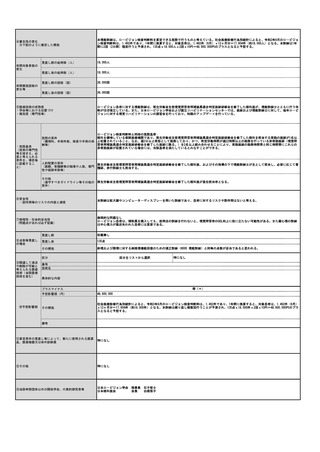

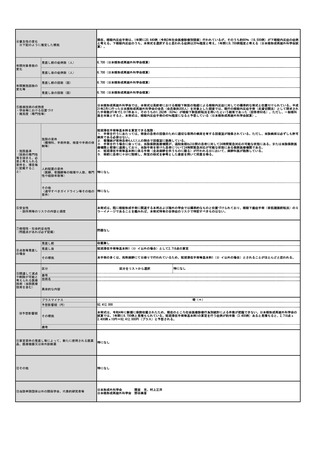

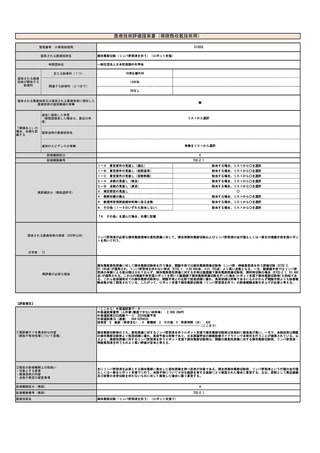

【評価項目】

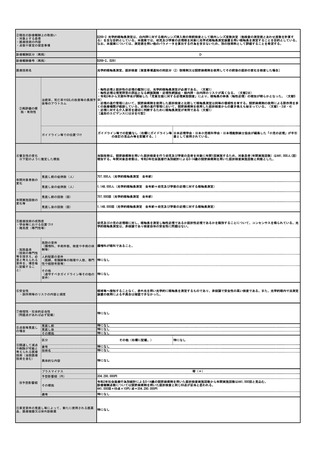

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

眼瞼・結膜・角膜・虹彩腫瘍、春季カタル等の重症結膜炎、翼状片、白内障、前部ぶどう膜炎等、様々な病態、症状、年齢

の前眼部疾患に対応する。

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

眼瞼、角膜、結膜、前房、水晶体等、前眼部の病変をデジタルカメラで撮影する。画像データをファイリングシステムを活

用して時系列で比較したり、専門分野の眼科医にオンラインで提示して相談することができる。前眼部病変の診断時と、経

過観察のために1ヶ月に1回以上の頻度が必要である。

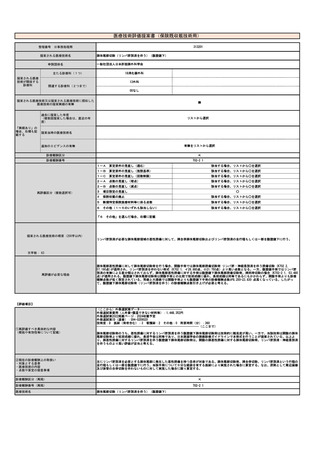

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

区分

D

番号

医療技術名

257および273

細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)、細隙燈顕微鏡検査(前眼部)

既存の治療法・検査法等の内容

細隙燈顕微鏡で前眼部を観察する。

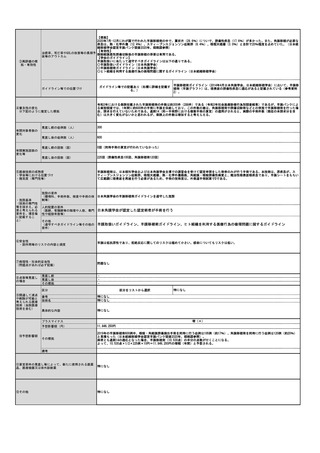

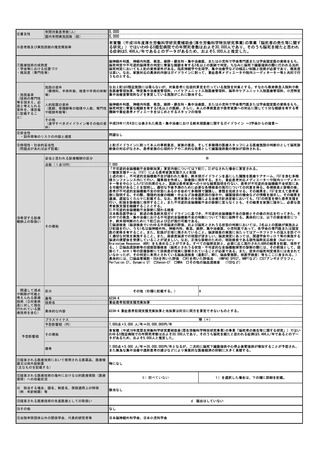

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

研究結果

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

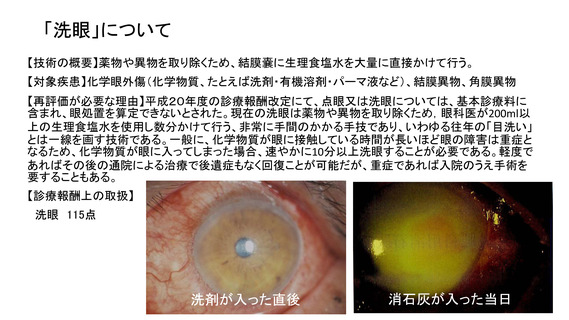

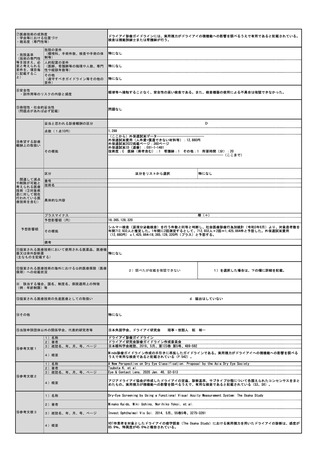

前眼部撮影用アタッチメントを装着したスマートフォンで取得した画像所見と医療用social networking service(SNS)を組

み合わせて行う症例検討に関する一連の経験について,画質,操作性,運用に関するアンケートを行い眼科診断支援に役立つ,

との回答を得た。本システムを介して取得した前眼部画像所見は良好な医療情報となり,医療用SNSを通じた眼科遠隔診療支

援に役立つことが示唆された。(眼科 2020年4号 Page399-406)

4

ガイドライン等での位置づけ

⑥普及性

観察する状態から、そのまま撮影できる。保存されたデータはインフォームド・コンセントや時系列の病態の変化を把握す

ることに活用できる。

また参考文献のように、スマートフォンにアタッチメントを装着する技術が普及すれば、将来の眼科在宅医療に必須の技術

となり、診療報酬化する意義が非常に大きい。

年間対象患者数(人)

国内年間実施回数(回)

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等の

改訂の見込み等を記載する。)

11,288,318

11,288,318

※患者数及び実施回数の推定根拠等

細隙燈顕微鏡検査にて観察する際に前眼部デジタル撮影が必要な疾患は約1割と概算した。

細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

年間件数 1,633,242×12×0.1=1,959,890回

細隙燈顕微鏡検査(前眼部)

年間件数 7,773,690×12×0.1=9,328,428回 計 11,288,318回

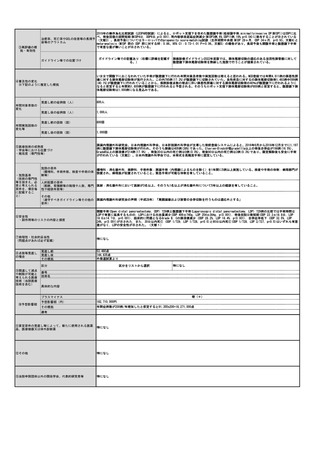

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

多少時間と熟練を要するが、研修医でも習得可能である。

1489