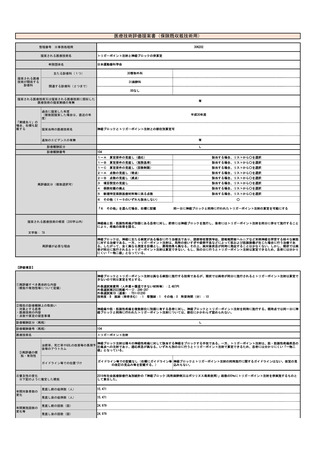

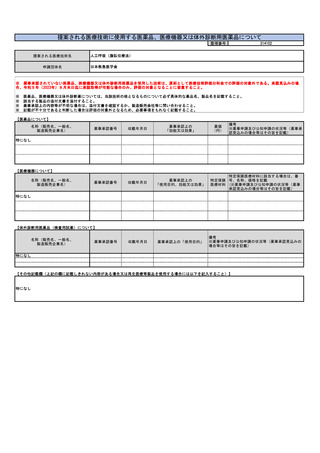

提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (188 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

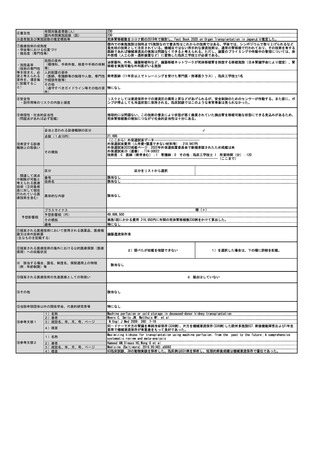

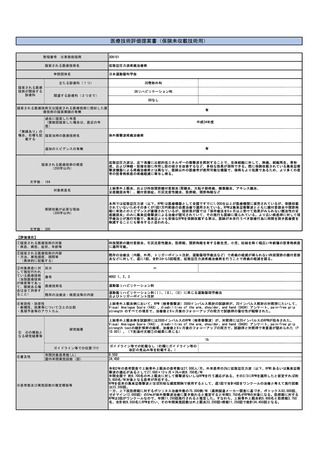

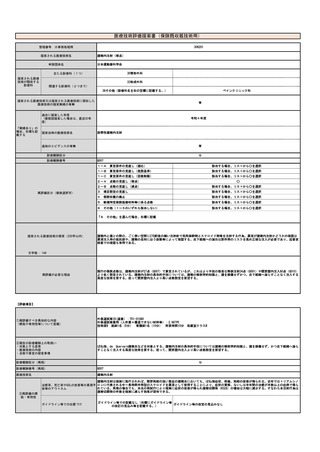

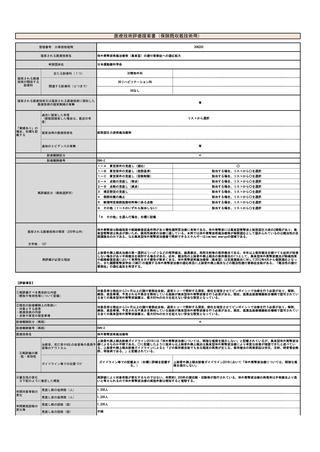

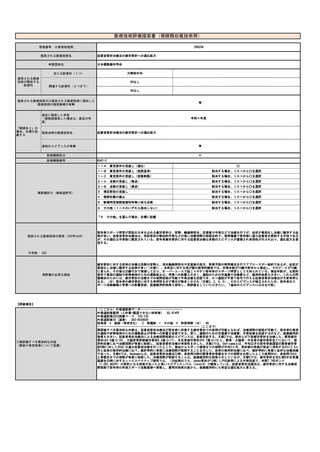

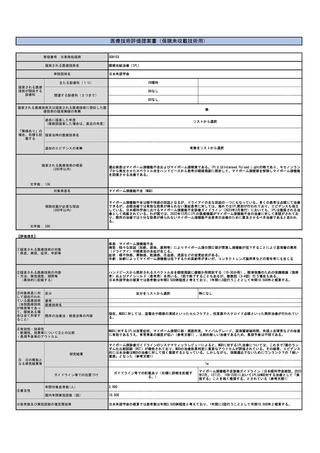

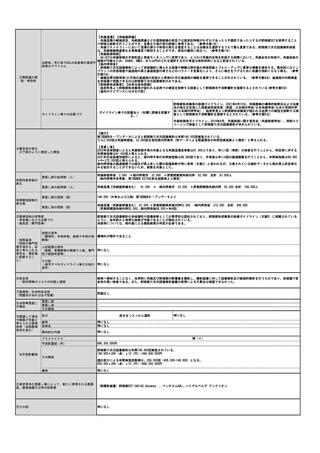

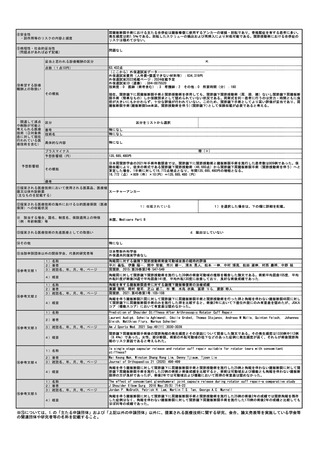

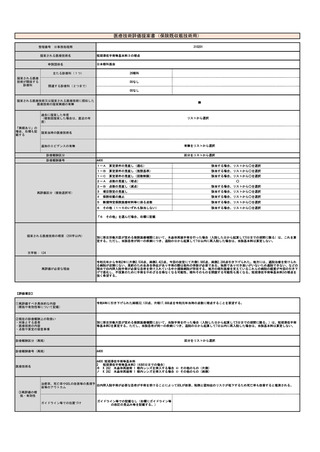

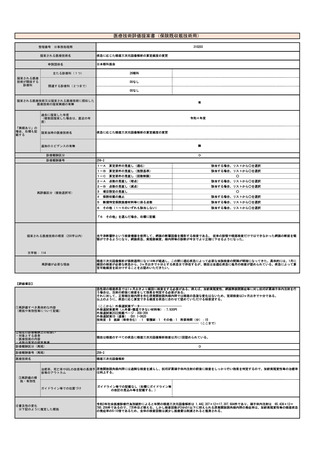

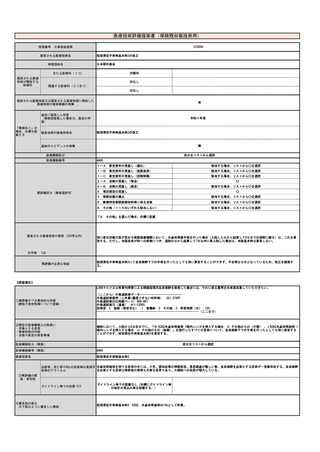

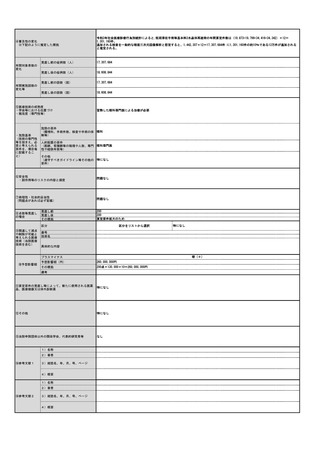

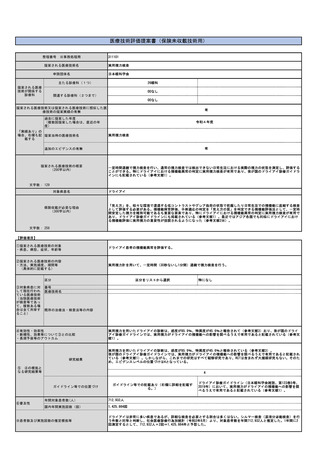

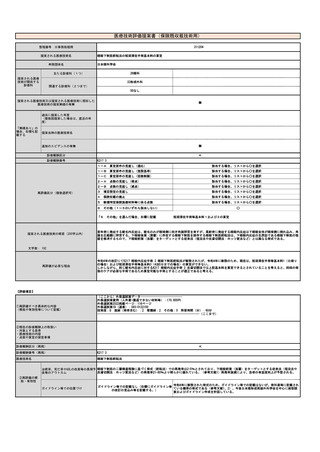

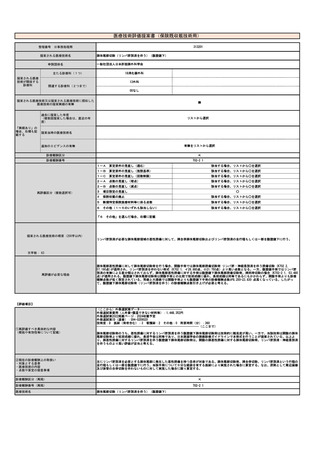

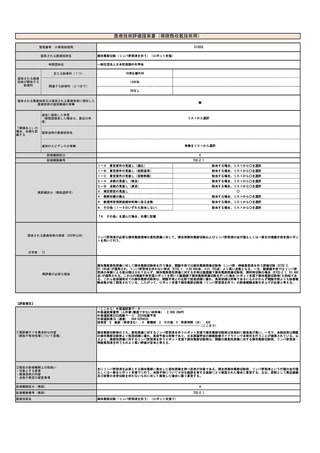

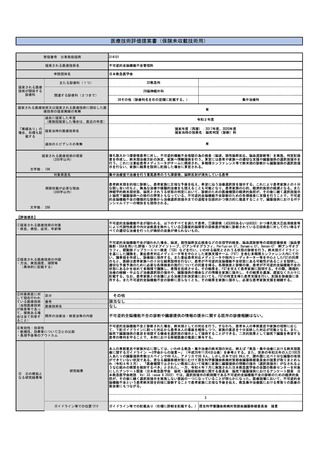

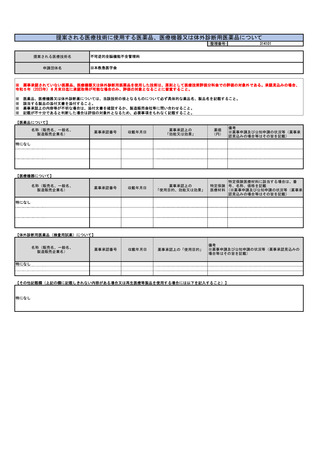

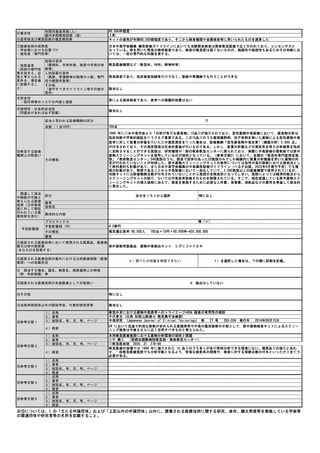

年間対象患者数(人)

国内年間実施回数(回)

5,000

5,000

※患者数及び実施回数の推定根拠等

有賀徹(平成18年度厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業)の事業「脳死者の発生等に関す

る研究」)ではいわゆる5類型病院での年間死者数はおよそ30,000人であり、そのうち脳死を経たと思われ

る症例は5,496人/年であるとのデータがあるため、およそ5,000人と推定した。

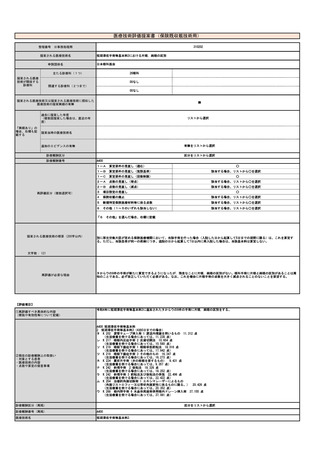

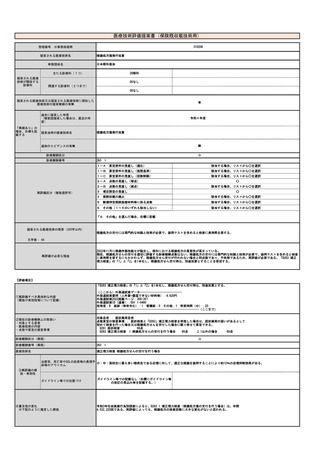

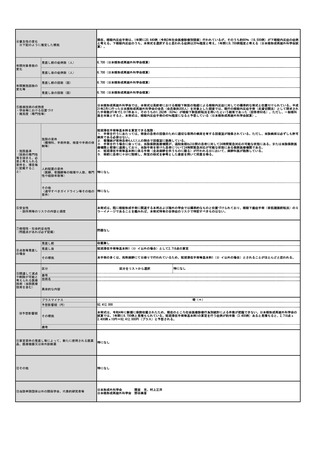

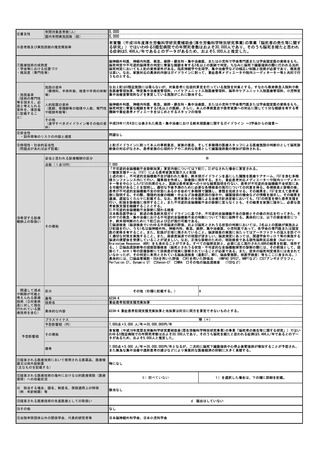

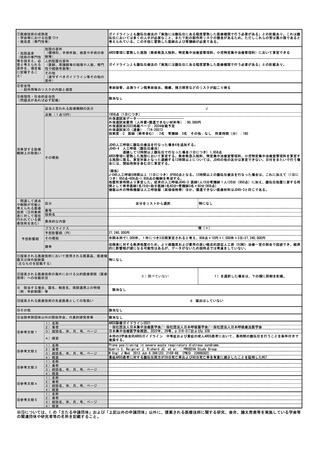

⑦医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

脳神経外科医,神経内科医,救急、麻酔・蘇生科・集中治療医、または小児科で学会専門医または学会認定医の資格をもち、

脳死判定や不可逆的脳障害の判定に豊富な経験を有する2名以上の医師で判定。ちなみに脳死下臓器提供の際に行われる法的

脳死判定においても上記の資格要件がある。臨床神経学や生理学、集中治療学などの幅広い知識と技術が必要であり、難易度

は高い。なお、家族対応の具体的内容はガイドラインに則って、重症患者メディエータや院内コーディネーター等と共同で行

うものとする。

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

なお上記は5類型施設には限らないが、対象患者に包括的算定を行っている施設を対象とする。すなわち救命救急入院料や救

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体制 急医療管理加算、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定

集中治療室管理料などを算定している施設がこれに該当する。

等)

脳神経外科医,神経内科医,救急、麻酔・蘇生科・集中治療医、または小児科で学会専門医または学会認定医の資格をもち、

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門性 脳死判定に豊富な経験を有する2名以上の医師。さらに、本人の事前意思や患者家族への対応に関して十分な経験を有する看

護師や重症患者メディエータをはじめとするスタッフの確保

や経験年数等)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の要 平成26年11月4日に公表された救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン ~3学会からの提言~

件)

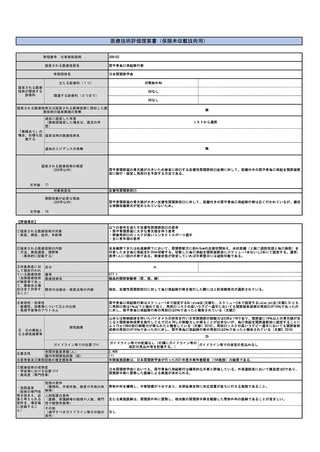

⑧安全性

・副作用等のリスクの内容と頻度

問題なし

⑨倫理性・社会的妥当性

(問題点があれば必ず記載)

上記ガイドラインに則って本人の事前意思、家族の意思、そして多職種の医療スタッフによる医療施設の判断のとして脳死診

断後の対応がなされ、患者家族の心理的ケアや二次的な効果として臓器提供数の増加が期待される。

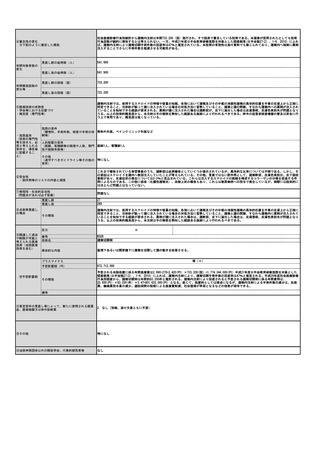

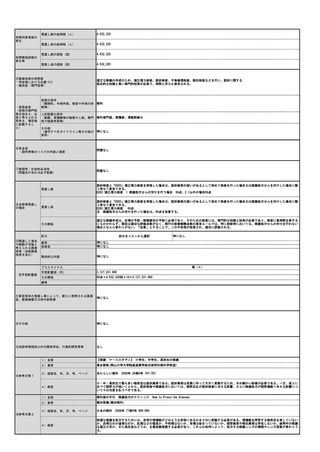

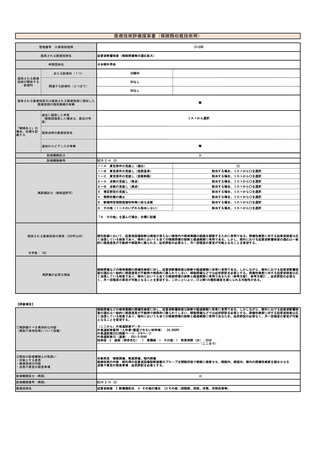

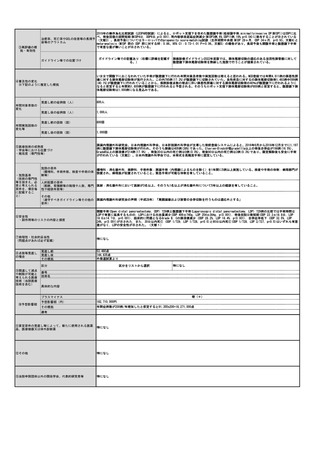

B

妥当と思われる診療報酬の区分

点数(1点10円)

⑩希望する診療

報酬上の取扱い

その根拠

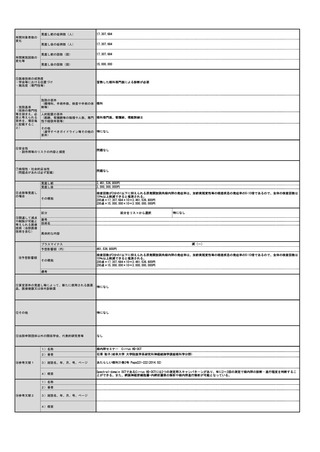

関連して減点

や削除が可能と

考えられる医療

技術(③対象疾

患に対して現在

行われている医

療技術を含む)

予想影響額

7,000

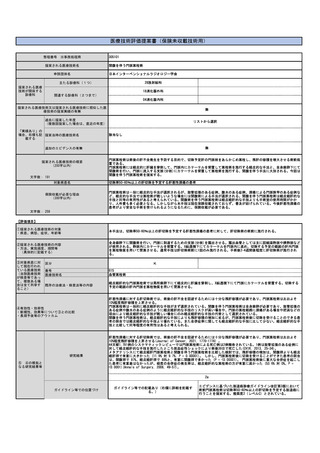

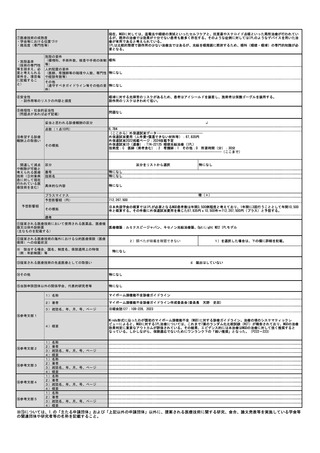

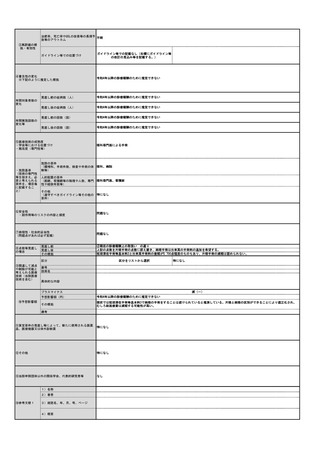

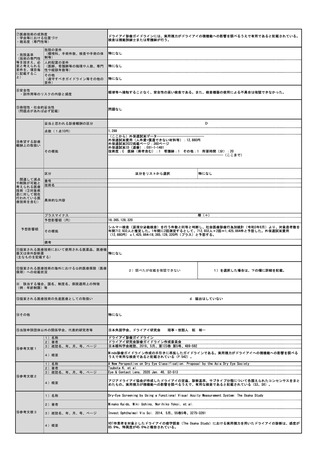

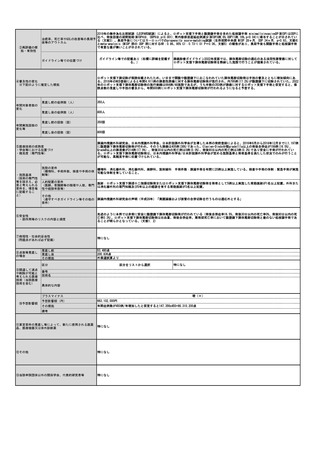

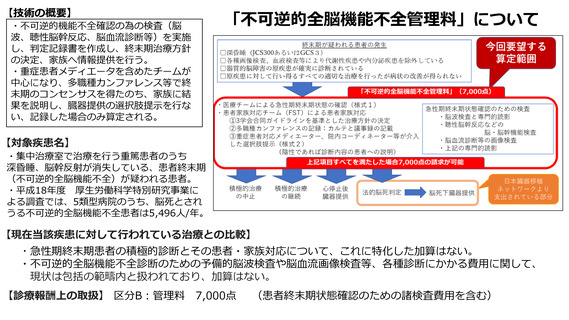

「不可逆的全脳機能不全診断加算」算定内容については下記1)、2)がなされた場合に算定される。

1)家族支援チーム(FST)による患者家族支援介入と記録

上述の如く、不可逆的全脳機能不全が疑われた場合、終末期ガイドラインを基にした議論を医療ケアチーム、FSTを含む多職

種カンファレンス内にて行い、議事録を作成し、診療録に保存する。また、重症患者対応メディエーターや院内コーディネー

ター等を中心としたFSTの同席のもと、医師は患者家族への十分な結果説明を行ない、患者が不可逆的全脳機能不全状態にあ

る可能性があることを説明し、適切な予後予測のために必要な各種検査の施行についての同意を得る。各種検査と診察の後、

患者が不可逆的全脳機能不全の状態にあるかを改めて多職種で議論し、書類を完成させる。その結果を、FSTを交えて患者家

族に説明する。その際、積極的治療の継続・中止など治療選択肢の提示や、臓器提供の機会などの情報を提示し、その結果を

遺漏、遅延なくカルテに記載する。なお、患者家族との合議による治療方針決定後においても、FSTの時宜を得た患者支援を

行い、記録を診療録に保存すること。また不可逆的全脳機能不全の診断に至らなくとも、その結果を家族に提示し、必要な患

者家族支援を継続することとする。

2)不可逆的全脳機能不全診断に関わる検査

日本救急医学会は 前述の救急終末期ガイドラインに基づき、不可逆的全脳機能不全の診断とその後の対応を行ってきた。そ

の中での救急・集中治療における不可逆的全脳機能不全の判断について下記に抜粋する。具体的には、以下の検査項目につ

き、終末期判断のために下記①および②が施行可能である。

①脳波検査(脳波検査でいわゆる平坦脳波の評価、および脳死とされうる状態の判断においては、2名以上の医師が実施およ

び記録を行い、うち1名は脳神経外科、神経内科、救急、麻酔、集中治療医、小児科医であって、各学会の専門医または認定

医の資格を有すること。また、記録が正確に残されていること。脳波検査の実施に当たってはアーチファクトの混入を防ぐべ

く適切な対策を実施すること。また、高感度脳波での確認が望ましい。脳波測定にあっては、関連学会やJOT等の実施する

脳波の講習会を受講していることが望ましい。なお、正確な診断のための、補助検査である聴性脳幹反応検査(Auditory

Brainstem Response: ABR)をも含めることができる。すべての脳幹反射と、必要に応じ施行されたABRの結果を記載、保存す

る。)②脳血流診断等の頭部画像検査(脳死とされうる状態・不可逆的な全脳機能障害の診断の際には、その前提として、頭

部CT、MRI等の画像診断にて原疾患が確実に診断されていることが必要である。また、従来の脳死判定項目には含まれて

いなかったが、その判定に有用とされている脳血流検査(造影CT、MRI、脳血管撮影、核医学検査)等もここに含まれる。)

具体的には、□脳血管撮影・DSAを用いた評価 □RIを用いた評価法 (HMPAO SPECT、NMPTなど)□CTアンギオグラフィ、

Perfusion CT、Dynamic CT □Xenon-CT □MRA □その他の脳血流検査 (TCDなど)

区分

その他(右欄に記載する。)

A

番号

技術名

A234-4

重症患者初期支援充実加算

具体的な内容

A234-4 重症患者初期支援充実加算と当加算は同日に両方を算定できないものとする。

プラスマイナス

予想影響額(円)

7,000点×5,000 人/年=35,000,000円/年

増(+)

その根拠

有賀徹(平成18年度厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業)の事業「脳死者の発生等に関する研究」)ではい

わゆる5類型病院での年間死者数はおよそ30,000人であり、そのうち脳死を経たと思われる症例は5,496人/年であるとのデー

タがあるため、およそ5,000人と推定した。

備考

7,000点×5,000 人/年=35,000,000円/年となるが、二次的に脳死下臓器提供や心停止後腎提供が増加することが予想され、

また無為な集中治療や透析患者の減少などにより実質的な医療経済の抑制に大きく貢献する。

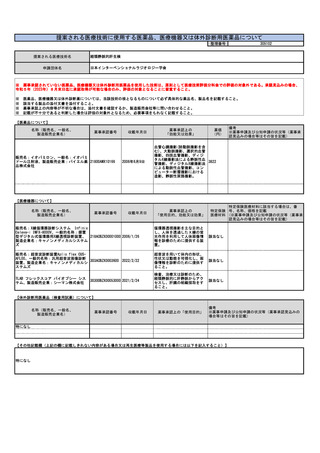

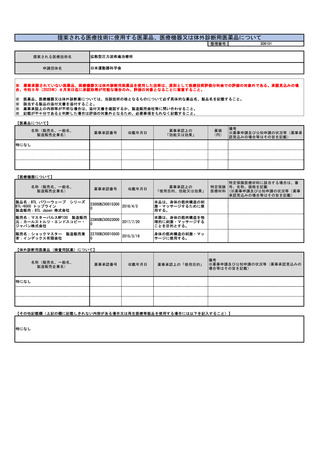

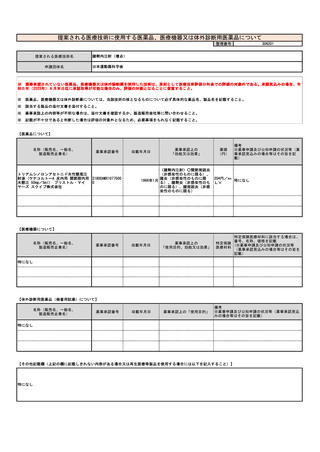

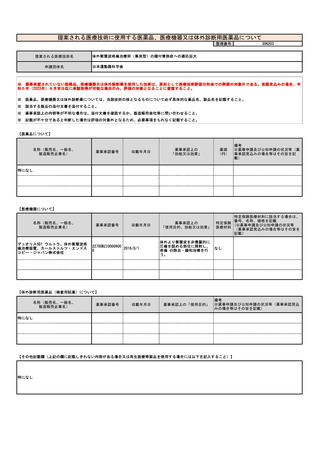

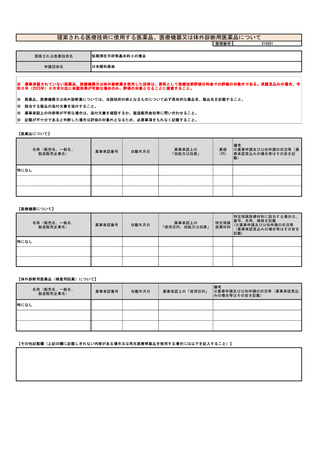

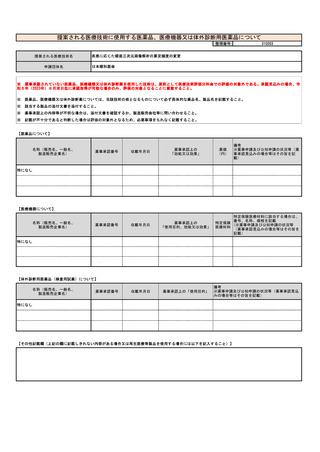

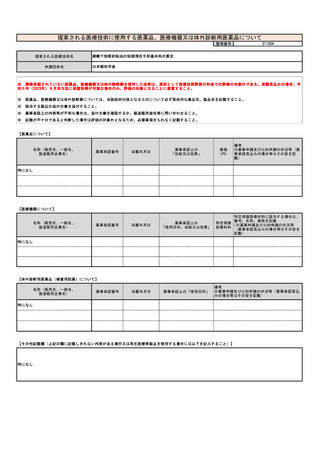

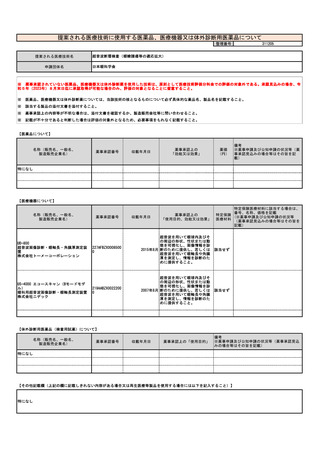

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機

器又は体外診断薬

特になし

(主なものを記載する)

⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療

保障)への収載状況

※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴

(例:年齢制限)等

3)調べていない

1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

該当なし

⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い

d. 届出はしていない

⑭その他

なし

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

日本脳神経外科学会、日本小児科学会

1589