提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (47 ページ)

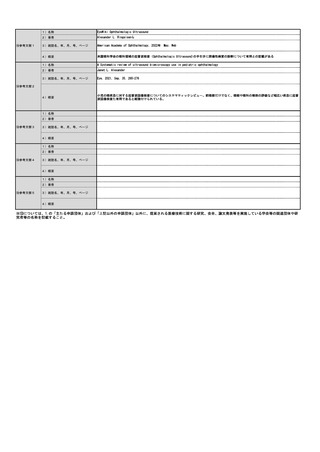

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

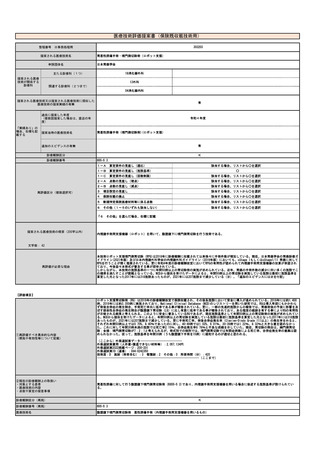

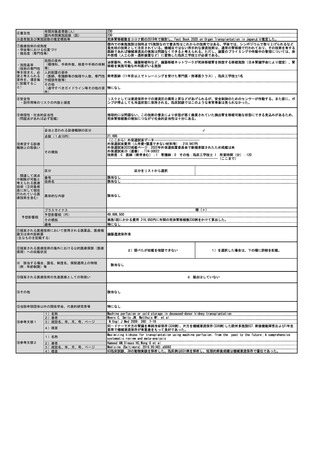

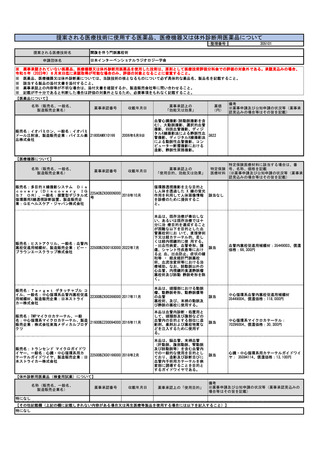

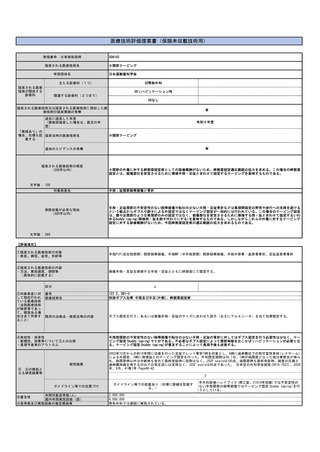

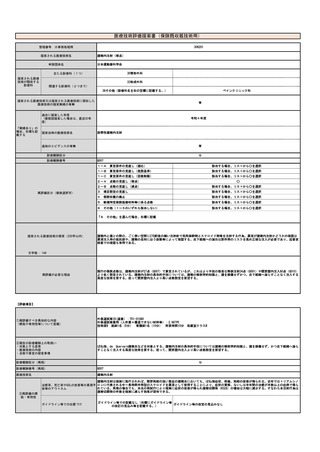

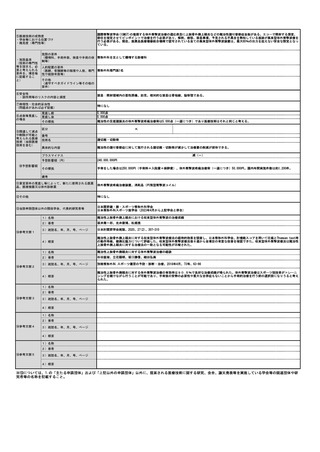

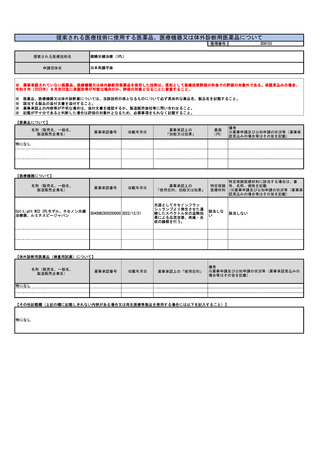

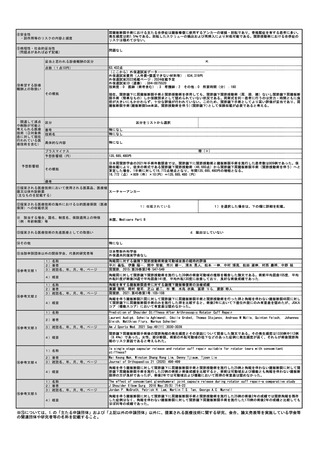

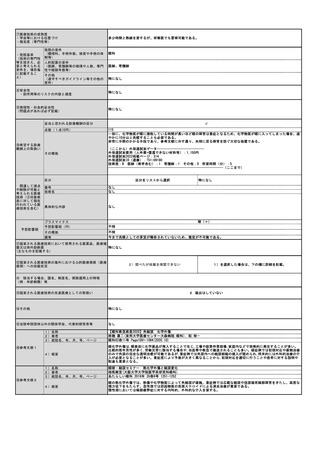

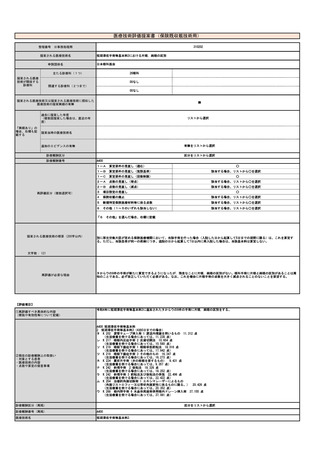

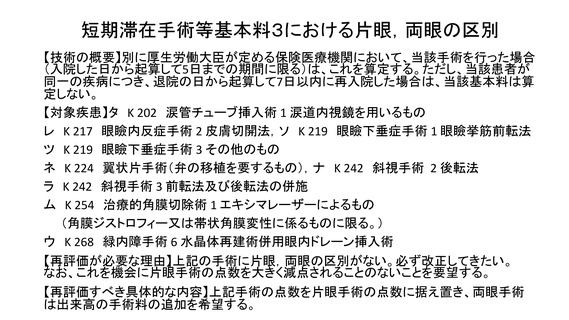

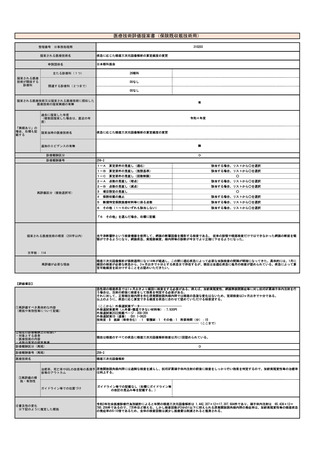

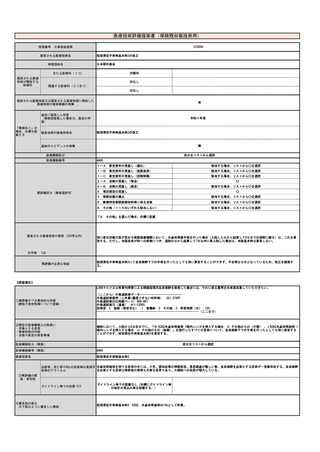

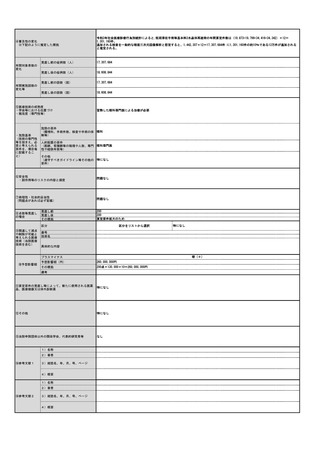

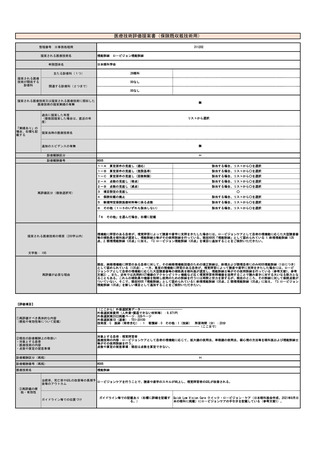

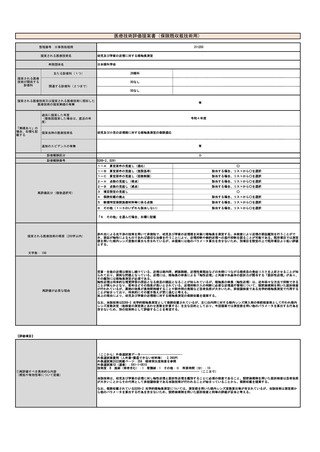

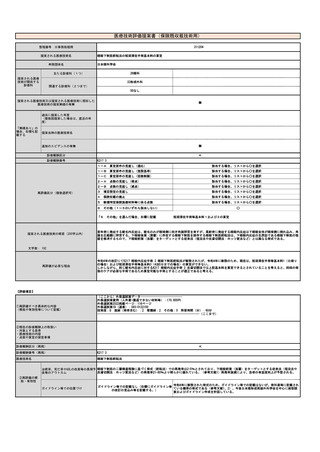

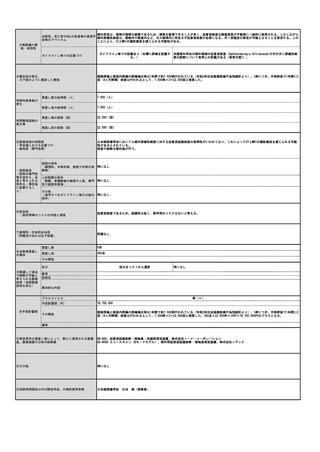

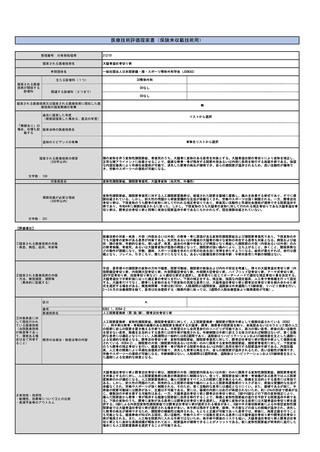

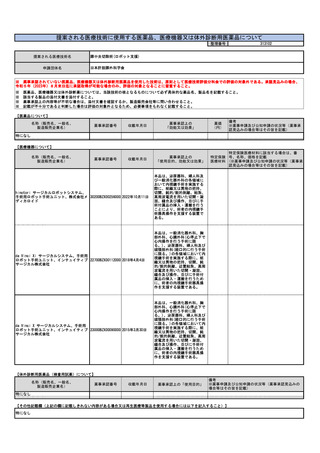

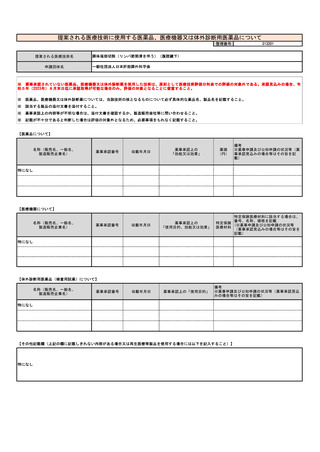

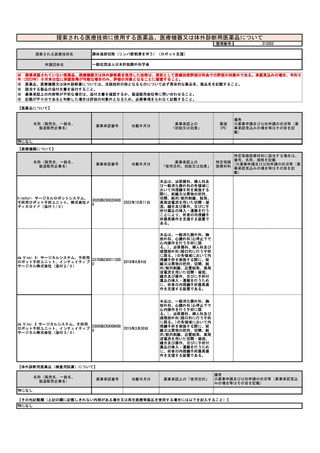

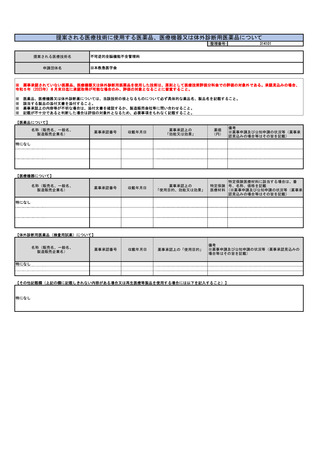

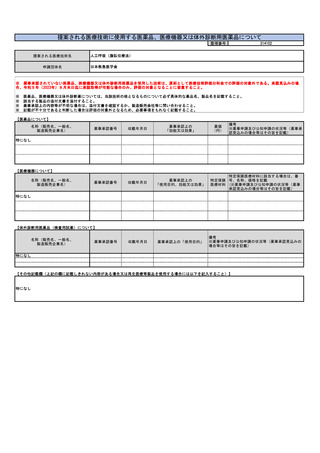

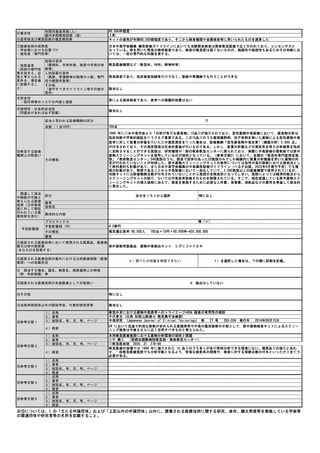

整理番号

※事務処理用

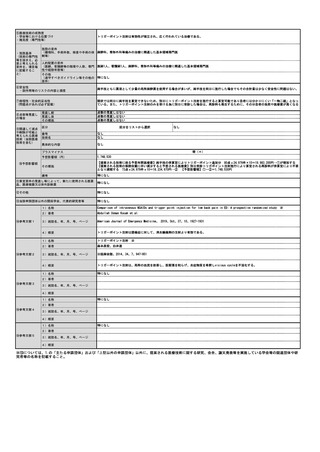

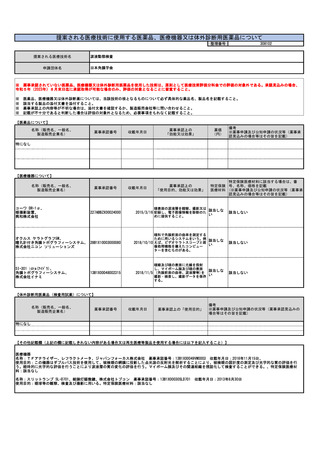

提案される医療技術名

申請団体名

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

307101

慢性疼痛リハビリテーション料

日本運動器疼痛学会

30整形外科

31麻酔科

関連する診療科(2つまで)

36リハビリテーション科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医

療技術の提案実績の有無

有

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年

度)

「実績あり」の

場合、右欄も記 提案当時の医療技術名

載する

令和4年度

慢性疼痛リハビリテーション治療

有

追加のエビデンスの有無

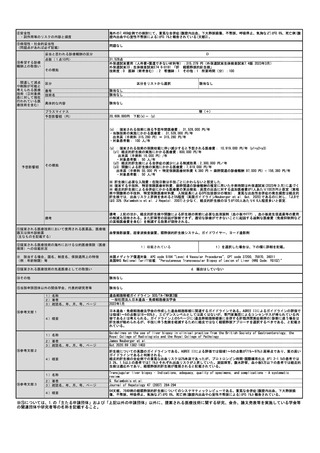

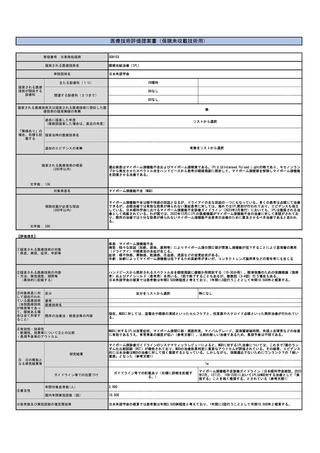

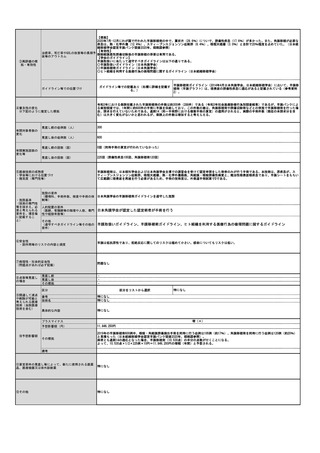

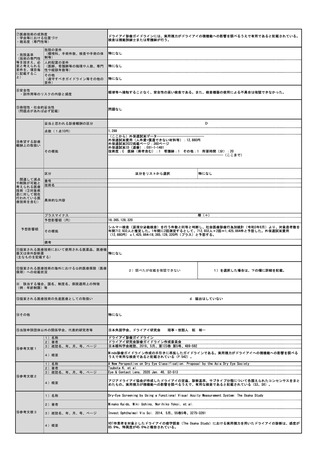

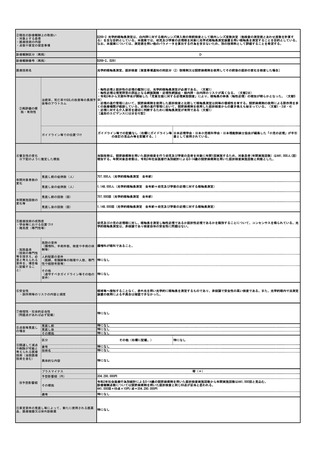

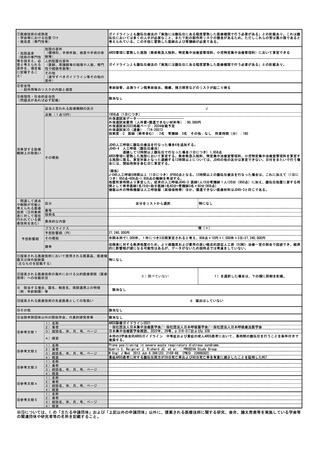

提案される医療技術の概要

(200字以内)

医師、看護師、理学療法士、臨床心理士などの多職種でカンファランスを行い、身体的要因のみならず心理的要因まで含め

て慢性疼痛の評価をした上で行われるリハビリテーション(運動療法)

(※)「慢性疼痛診療ガイドライン」(2021年)でも、患者教育や心理療法と組み合わせた集学的リハビリテーションは強

く推奨されている。「追加のエビデンスには※を付記」

文字数: 172

対象疾患名

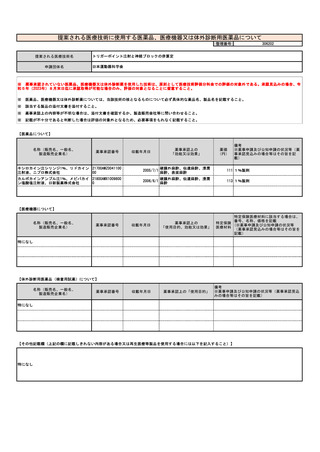

保険収載が必要な理由

(300字以内)

通常の治療では効果が見られない難治性の慢性疼痛

慢性疼痛はICD-11で疾患として認められた。組織損傷が治癒してもなお持続する慢性疼痛に対する治療として運動療法は推

奨される治療法である。しかし、単なる運動療法のエビデンスは決して高くない。心理療法や教育と組み合わせた集学的運

動療法の有効性のエビデンスは高い(慢性疼痛治療ガイドライン2018、腰痛診療ガイドライン2019、慢性疼痛診療ガイドラ

イン2021)。多職種による集学的治療を行う「痛みセンター」における慢性疼痛リハビリテーションを保険収載すること

で、通常の治療では効果が見られなかった難治性の慢性疼痛患者にエビデンスのある有効な治療を提供することができるよ

うになる。

文字数: 288

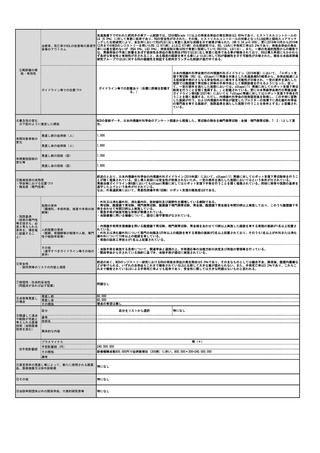

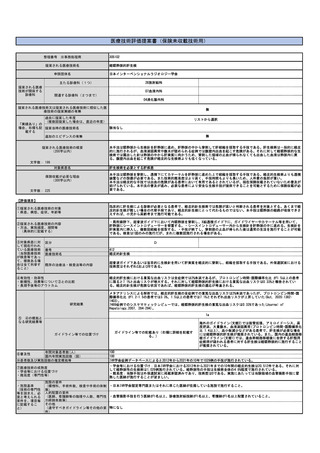

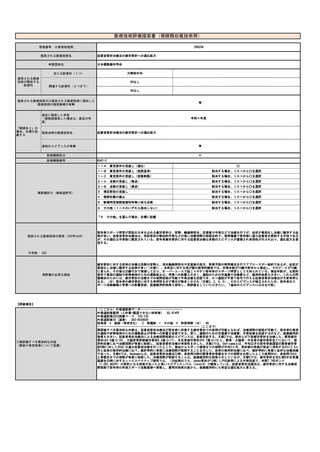

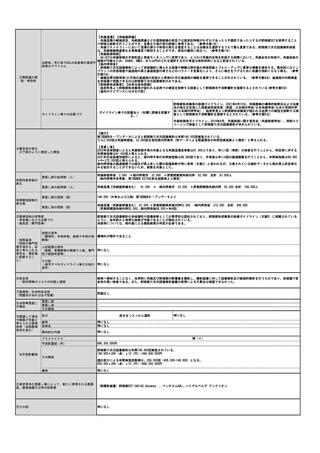

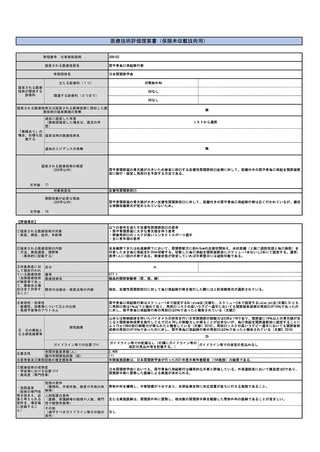

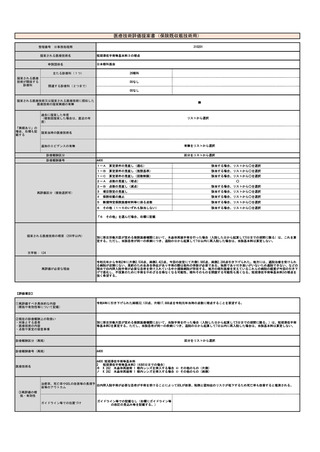

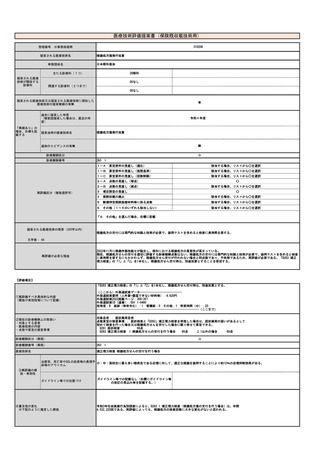

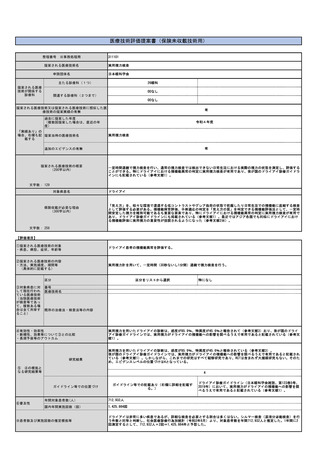

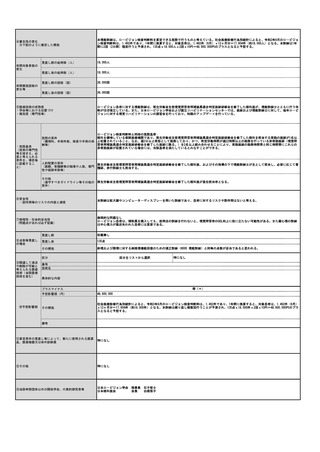

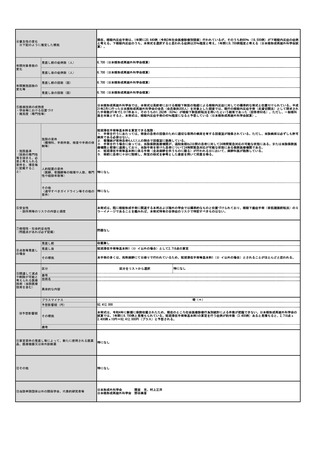

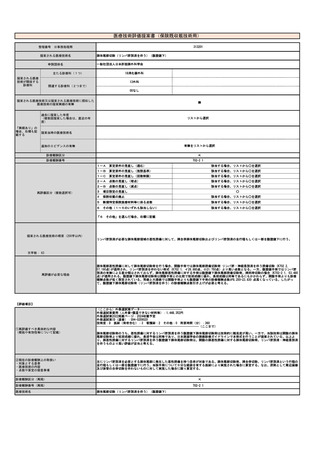

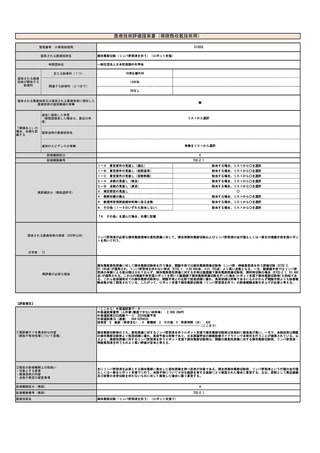

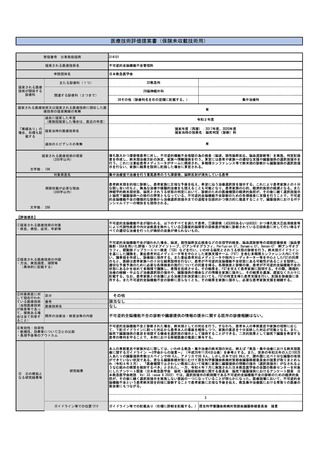

【評価項目】

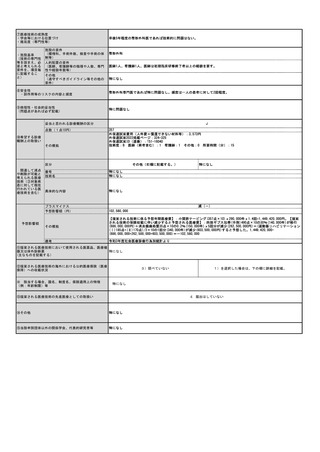

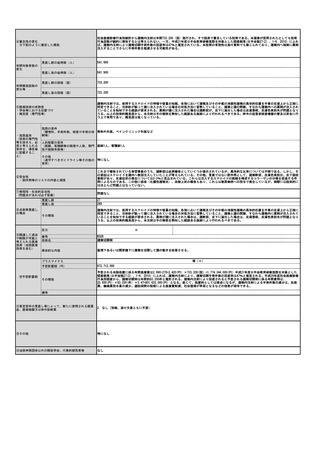

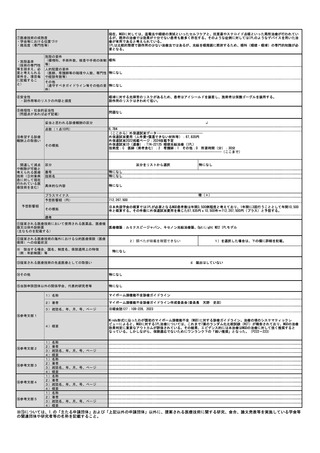

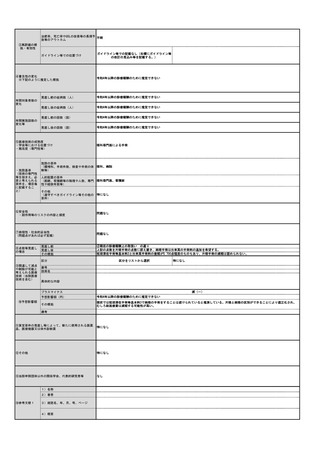

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

疾患:慢性疼痛、病態:組織損傷は治癒しているが、末梢性または中枢性感作がおき、かつ心理社会的な要因が痛みを増幅

し、遷延化している。症状:持続する痛みとそれに伴う身体機能障害、年齢:幅広い年齢層であるが、慢性痛により仕事や

学業に悪影響を及ぼしている青壮年が主な対象となる。

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

方法:多職種カンファランス+慢性疼痛リハビリテーション(運動療法)、実施頻度:多職種カンファランスを週1回実施

し、初めは病態を評価し、慢性疼痛リハビリテーション開始後は症状の変化を多職種で評価する。リハビリテーションは、

外来の場合週1-3回、入院の場合は週5-7回実施し、期間は6ヶ月間までとする。

区分

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

H

番号

医療技術名

H001 1、H002 1、H001-2 1

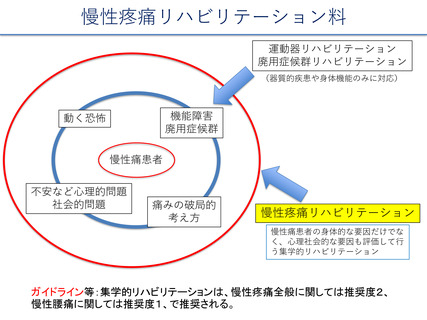

理学療法(診断後2週以上)、運動器リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション

既存の治療法・検査法等の内容

慢性疼痛の場合、痛みの他に動くことが恐怖となり体を動かさないために廃用症候群となったり、身体機能が低下したりす

る。今までは、薬物療法やブロック療法などが行われているが、その効果や満足度は高くない。運動療法に関しては、単に

身体の機能低下に対して、理学療法、運動器リハビリテーション、および廃用症候群リハビリテーションを施行している。

しかし、慢性疼痛の場合は、身体的な要因だけでなく、心理的な要因(気分の落ち込みやうつ状態、痛みへの恐怖など)や

社会的な要因(職場・学校や家庭の状況など)も関与している可能性が高いため、これらの評価を多職種で行った上で集学

的リハビリテーション(慢性疼痛リハビリテーション)を行う必要がある。

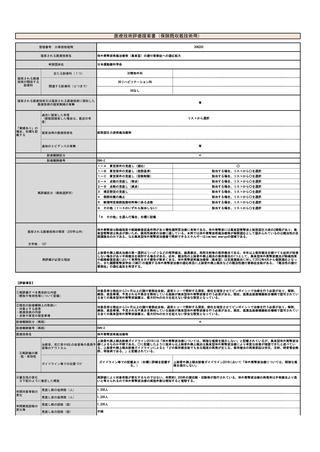

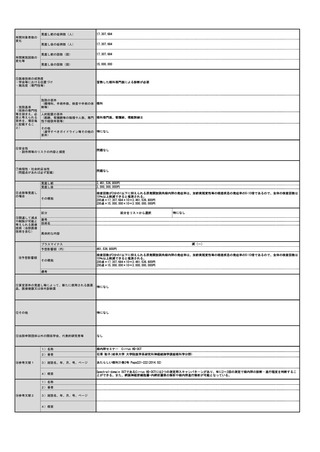

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

研究結果

慢性疼痛診療ガイドラインでは、施行することを強く推奨する、という記載である。

1a

ガイドライン等での位置づけ

⑥普及性

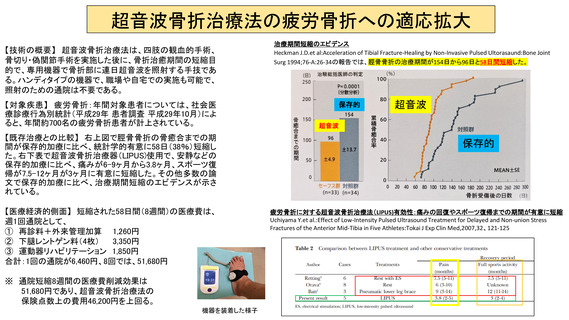

効果:通常の運動療法と比較すると、集学的リハビリテーションでは慢性腰痛患者の痛みの程度と機能障害を治療後3ヶ

月、12ヶ月でも明らかに改善していた。長期予後に関してはまだ不明である。

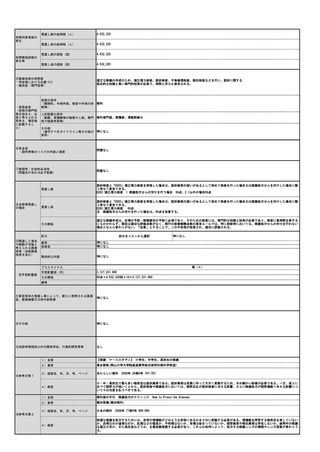

年間対象患者数(人)

国内年間実施回数(回)

※患者数及び実施回数の推定根拠等

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

る。)

3.800人

1,497,960回

慢性腰痛に関しては、推奨度1(施行することを強く推奨す

る)、エビデンスA、と記載されている。

1施設での新患を100人として、現在痛みセンターは全国に38施設あるため、対象者は3,800人。新患100人中、外来で加療可

能な人数を90人、入院が必要な人数を10人とする。外来では平均2回/週、入院では5.5回/週の集学的リハビリテーションを

行うとすると、1施設あたり外来では年間平均9,720回、入院では年間平均29,700回、合わせて39,420回になる。これが38施

設あるので、1,497,960回となる。

1448