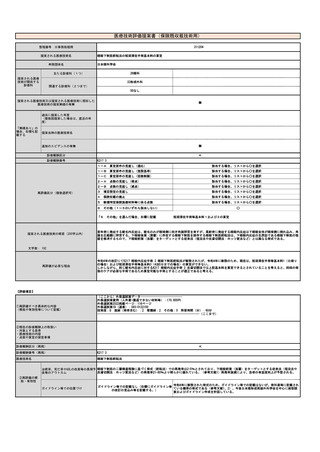

提案書08(1402頁~1600頁)医療技術評価・再評価提案書 (6 ページ)

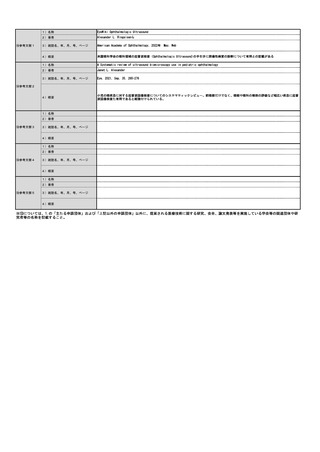

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

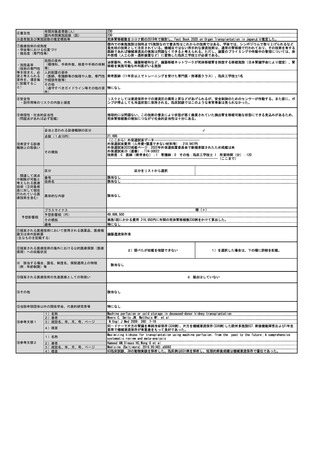

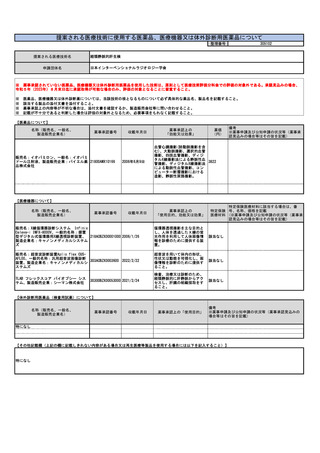

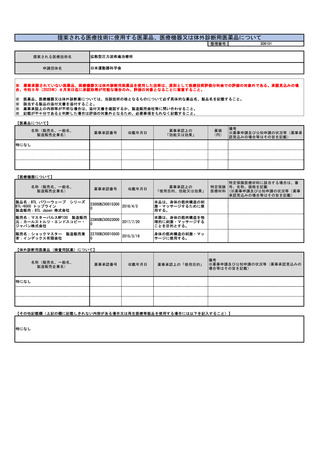

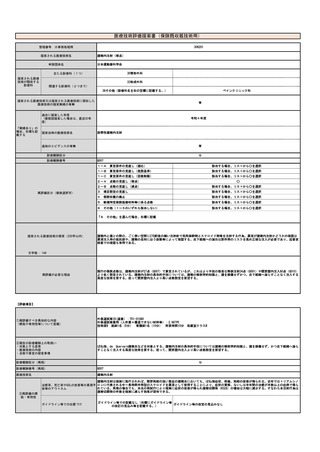

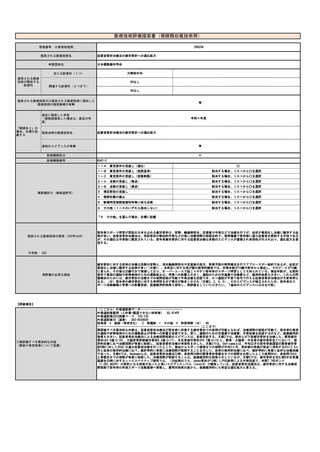

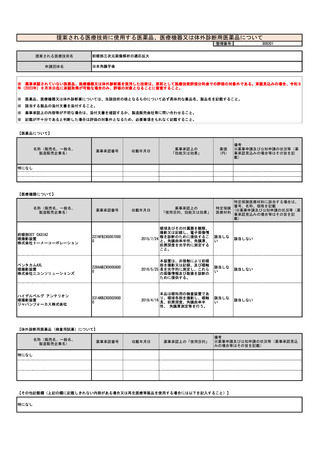

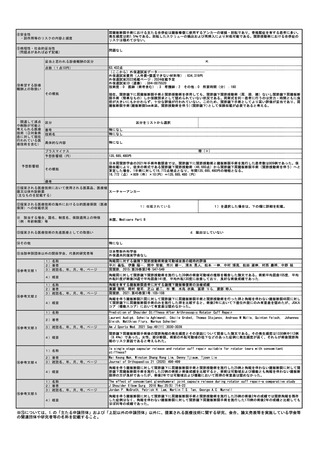

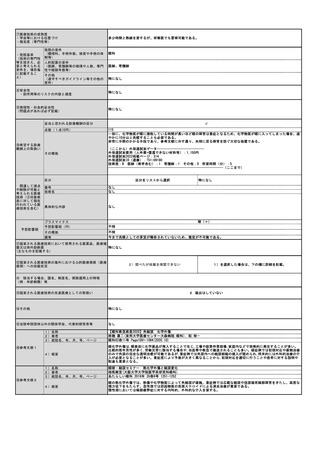

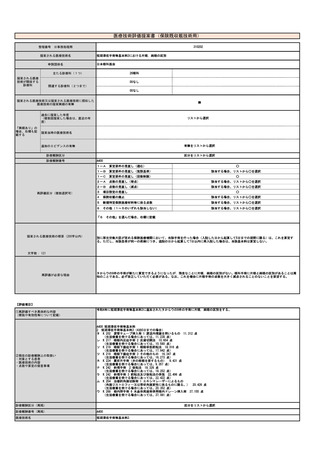

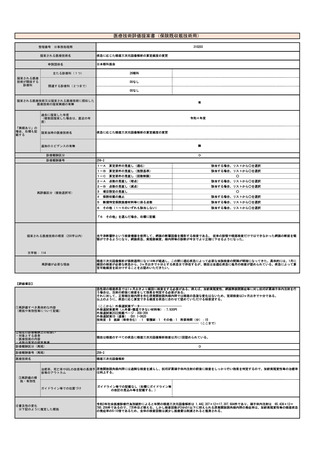

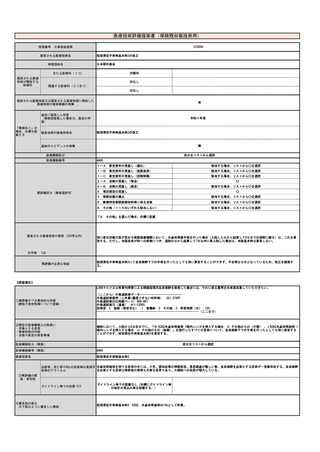

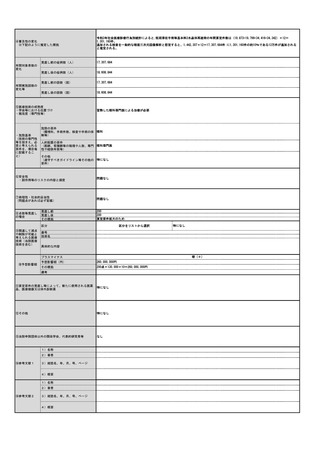

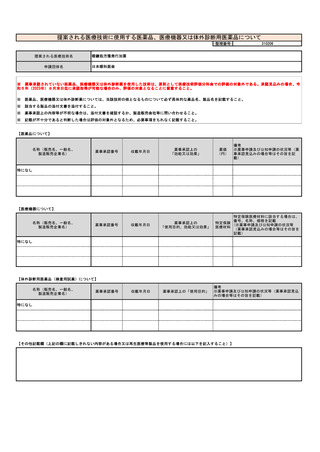

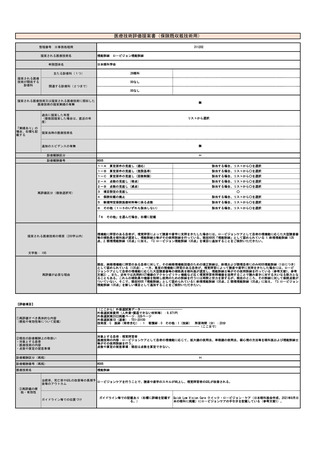

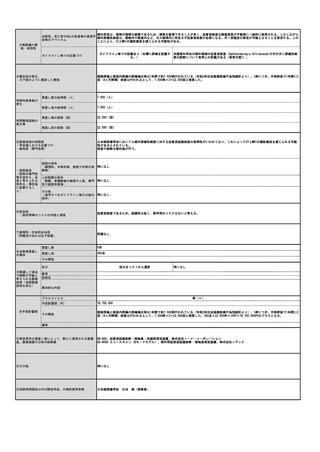

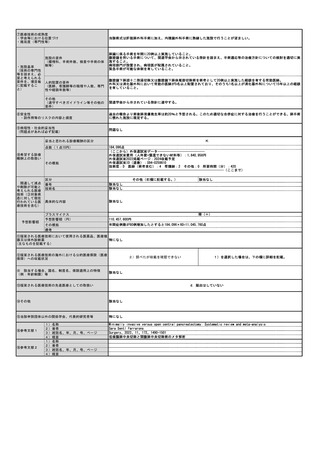

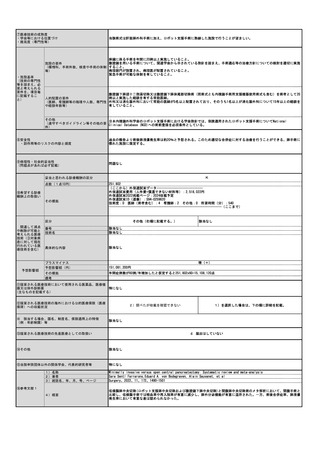

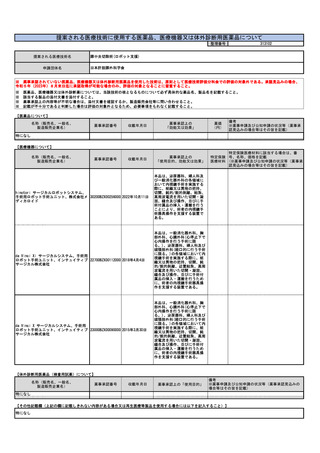

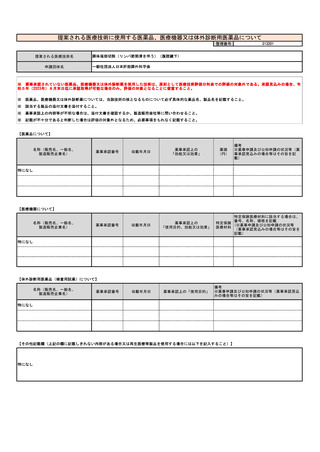

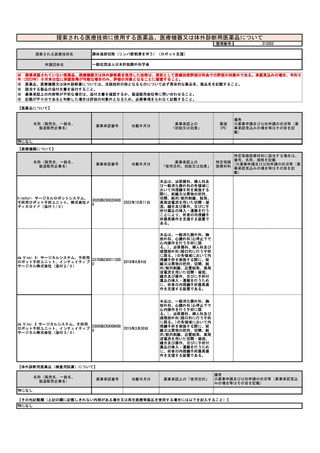

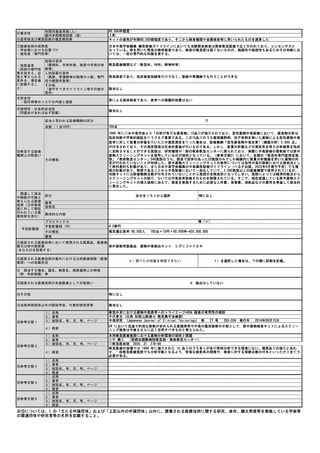

整理番号

※事務処理用

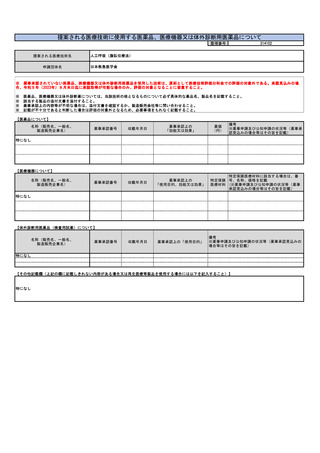

提案される医療技術名

申請団体名

304101

死体移植腎機械灌流保存技術

日本移植学会

24泌尿器科

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

13外科

関連する診療科(2つまで)

05腎臓内科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医

療技術の提案実績の有無

無

過去に提案した年度

(複数回提案した場合は、直近の年度)

リストから選択

「実績あり」の

場合、右欄も記 提案当時の医療技術名

載する

無

追加のエビデンスの有無

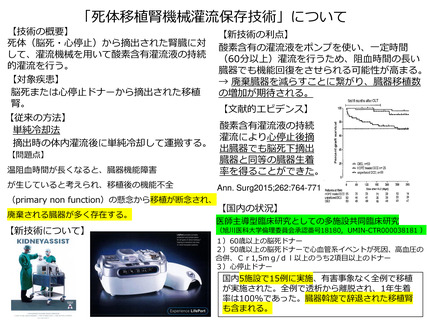

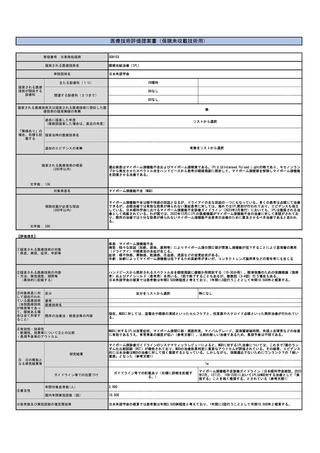

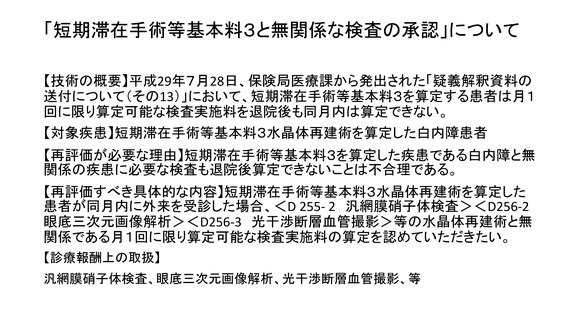

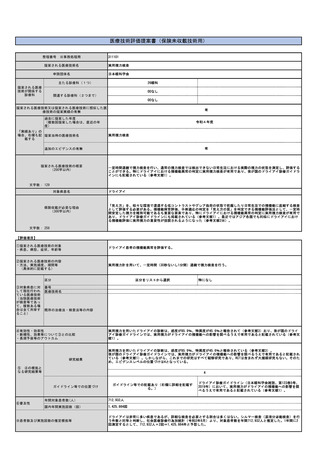

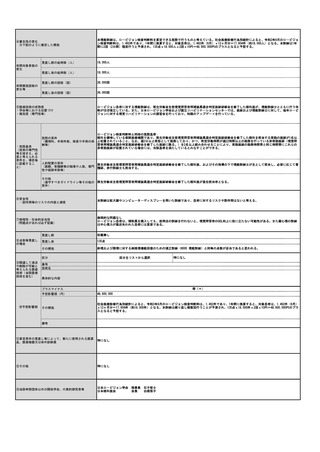

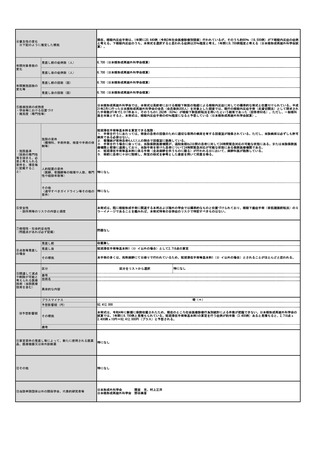

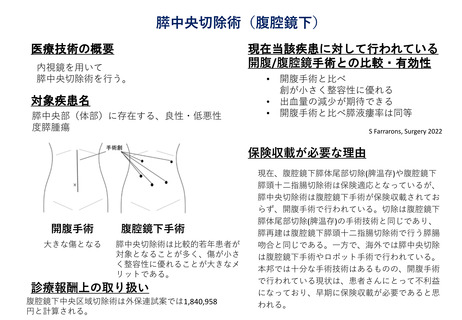

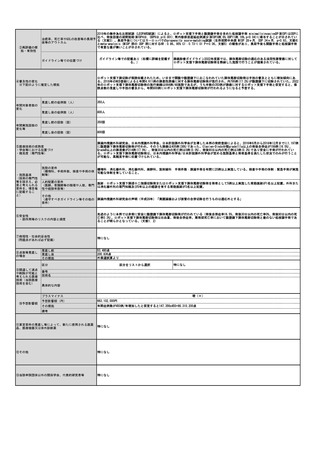

提案される医療技術の概要

(200字以内)

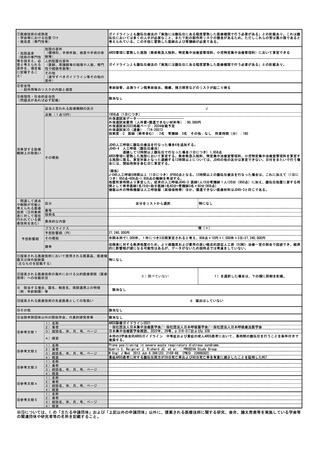

死体移植腎機械灌流保存技術とは、死体ドナーより提供される腎臓に、ポンプ機能を備えた機械灌流装置を用いて、酸素を含

有した臓器保存液を持続的に摘出腎へ循環させる新規の医療技術である。現行の単純冷却法では、移植までの待機時間中に、

虚血・低酸素状態で臓器機能が経時的に低下していくが、本技術では保存液と酸素を持続的に循環させることが可能であるた

め、提供腎の機能回復が大いに見込まれる。

文字数: 188

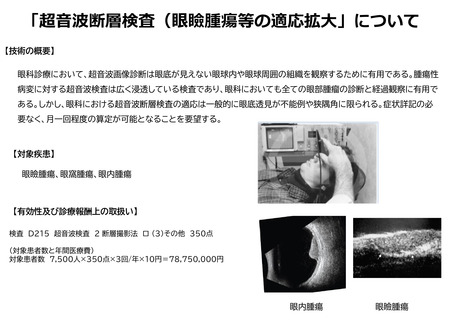

対象疾患名

保険収載が必要な理由

(300字以内)

死体ドナーが、様々な状況(高齢ドナー、提供前循環不全、血栓傾向、心停止ドナーなど)によりマージナルドナーと判断さ

れた場合、ドナーの臓器提供意思があるにもかかわらず移植が断念される場合がある。死体移植腎機械灌流保存技術は、マー

ジナルドナーからの提供腎であっても、機能回復が期待され、献腎移植数の増加、献腎移植生着率の向上へ繋がる可能性が大

いに期待される。献腎移植数が先進国に比べ極端に少ない本邦においては、その波及効果は計り知れないものと考えられる。

また、この技術により提供腎の長時間保存が可能となれば、献腎移植が夜間緊急手術でなくなり、移植医の負担軽減にもつな

がることも期待される。

文字数: 295

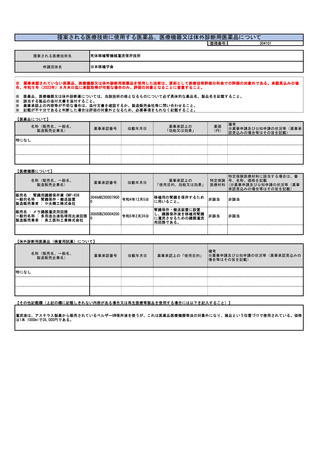

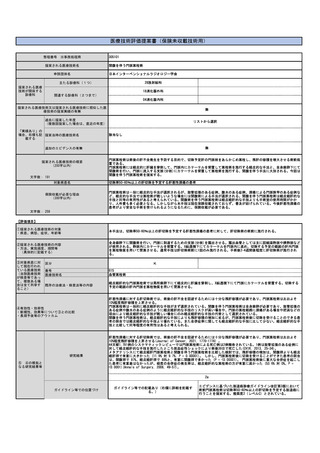

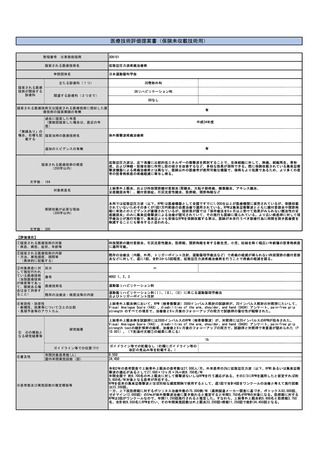

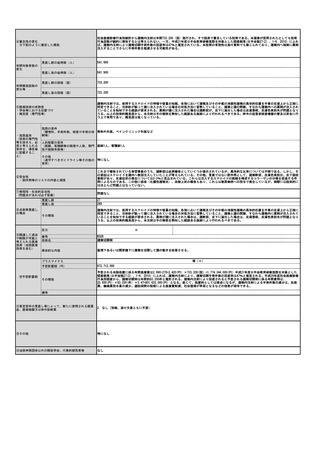

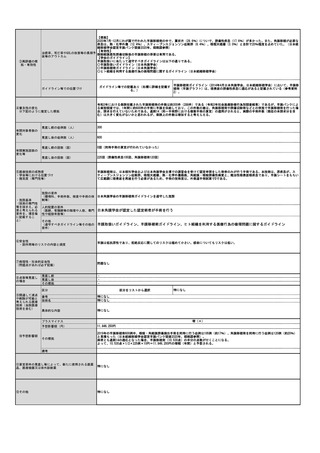

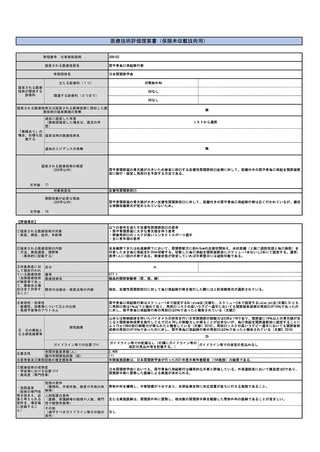

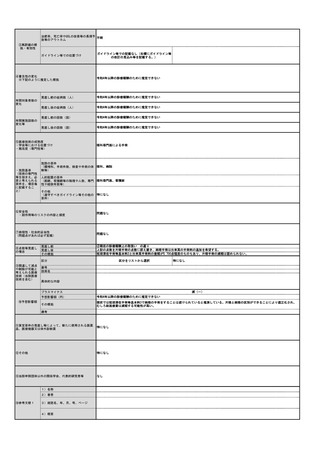

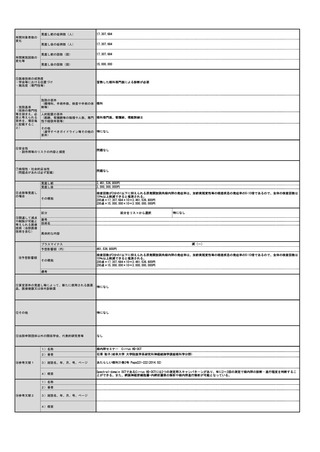

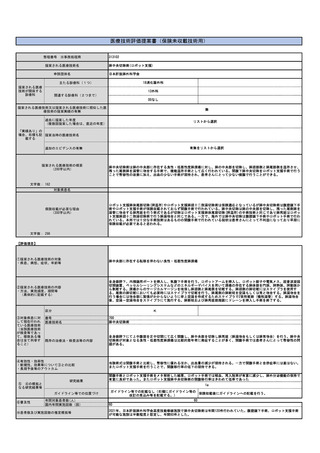

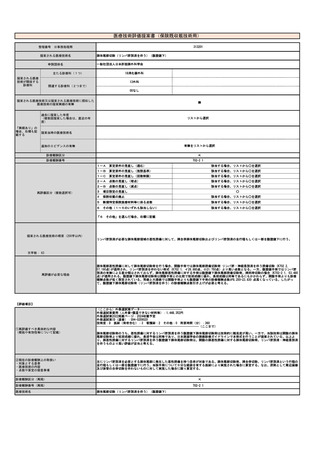

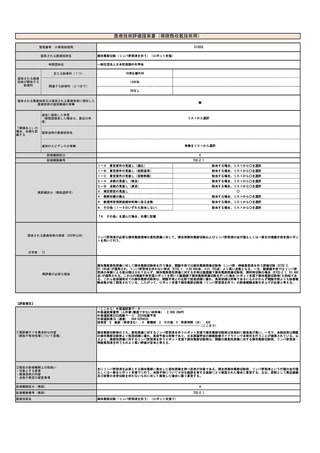

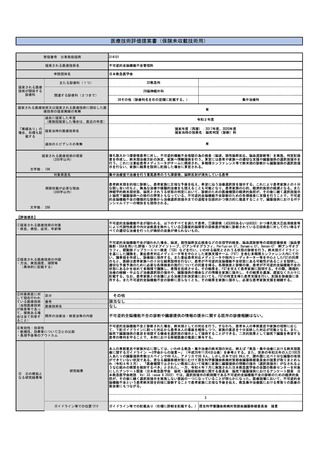

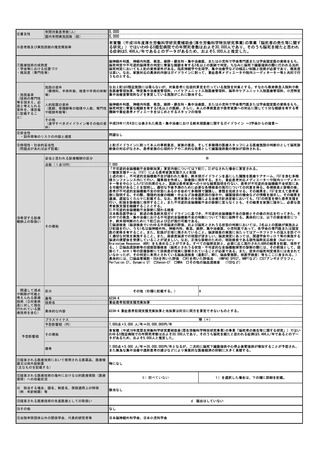

【評価項目】

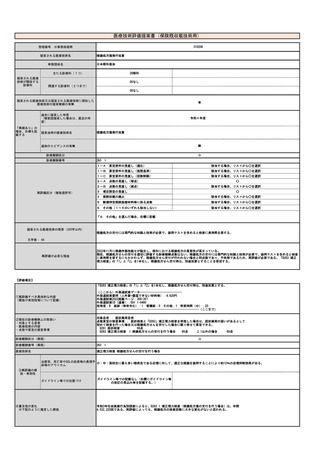

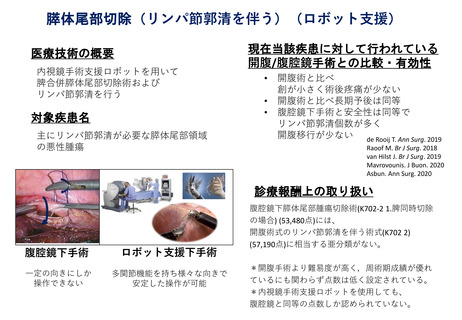

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

死体移植腎、死体ドナー(脳死または心停止ドナー)から摘出された移植腎でレシピエントへ移植する前の臓器

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

摘出された移植腎に対して、灌流機械を用いて酸素含有灌流液の持続的灌流を行う、1腎移植につき1回行うが、灌流時間は臓

器の状況により異なる、数時間~最長で24時間以上に及ぶ場合もある。

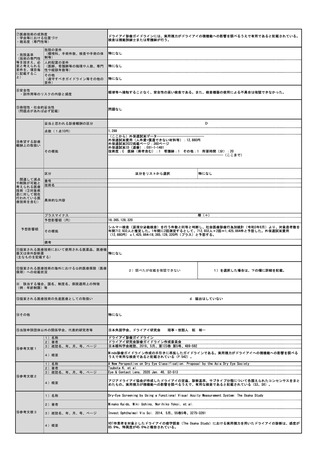

区分

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

区分をリストから選択

番号

医療技術名

該当なし

該当なし

既存の治療法・検査法等の内容

該当なし

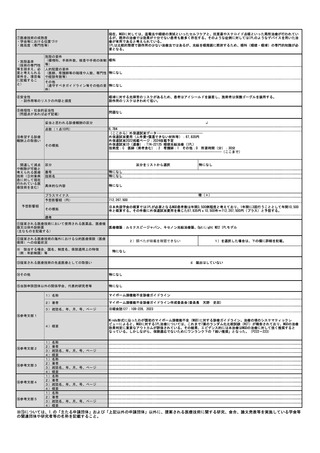

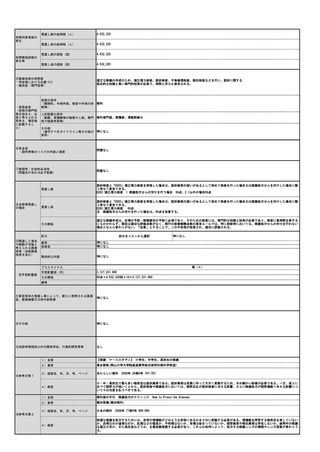

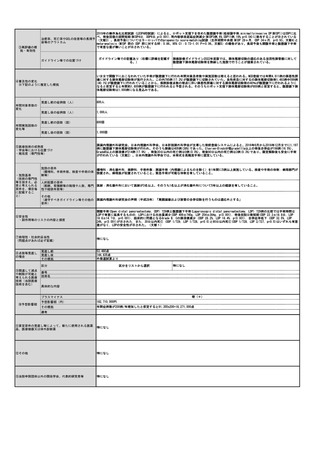

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

⑤ ④の根拠と

なる研究結果等

研究結果

国内では既存の医療技術はないが、海外では死体臓器の機械灌流による有用性は多数報告されている。国内では旭川医科大学

による医師主導型臨床研究として5施設が参加し、これまでに13症例に機械灌流が実施され、全例腎移植につながっている。

その中には機械灌流前に臓器の状態が悪く移植施設が辞退した移植腎も含まれている。この技術の普及により状態が悪く廃棄

されていた摘出腎を移植可能な状態にできる見込みが上がるため、死体腎移植数の増加につながり社会的妥当性は十分にあ

る。

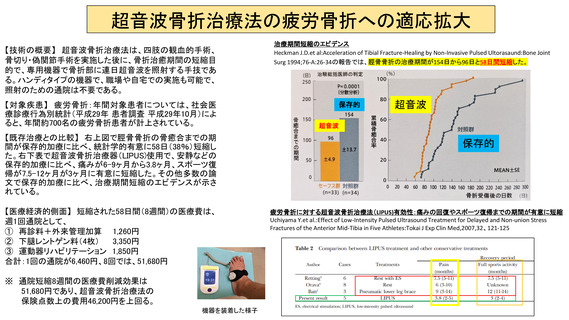

2009年欧州複数国が参加したRCTにより、死体ドナーからの提供腎の保存法を機械灌流保存と単純冷却法と比べた結果、

delayed graft function、短期の腎機能、移植腎機能喪失率、1年目の移植腎生着率のすべての項目において機械灌流保存が

有意に優れていることが証明された(Moers C ほかN Engl J Med 2009)。以来、複数のsystematic reviewメタ解析により機

械灌流保存の有用性が明らかとなった(Hameed et al. Medicine 2016、 Tringke et al. Clinical Transplantation

2020)。我が国でも医師主導型臨床試験が行われ、2022年に岩本らは日本移植学会、日本臓器保存生物医学会で有害事象も無

く全例透析離脱退院と報告した。また症例報告は、宮城:移植2021、中村ほか;Transpl. Proc2021で論文として報告され

た。

1a

ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等の改

国内では、まだ該当するガイドラインがない

訂の見込み等を記載する。)

1407