よむ、つかう、まなぶ。

資料1 医師確保計画の見直しについて (38 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65921.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第7回 11/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

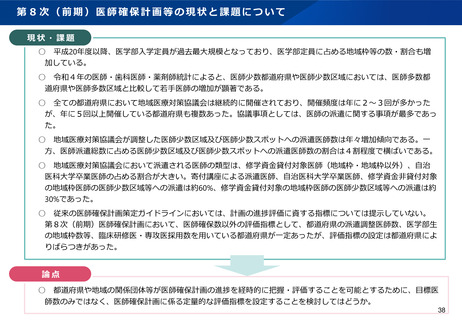

第8次(前期)医師確保計画等の現状と課題について

現状・課題

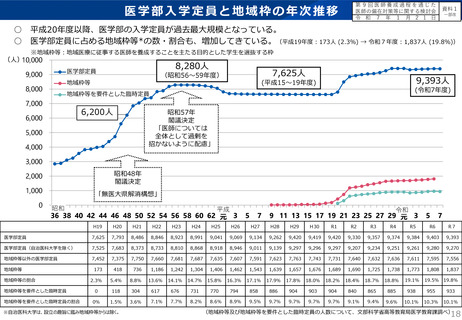

○ 平成20年度以降、医学部入学定員が過去最大規模となっており、医学部定員に占める地域枠等の数・割合も増

加している。

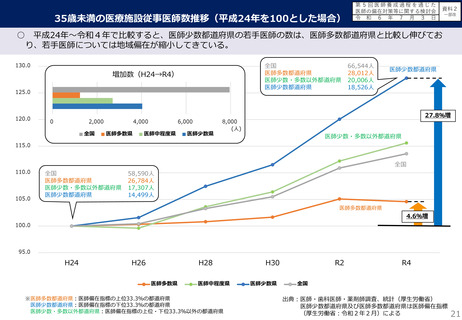

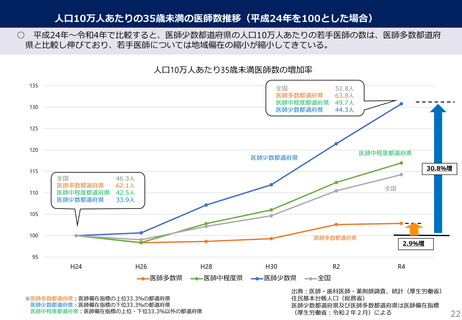

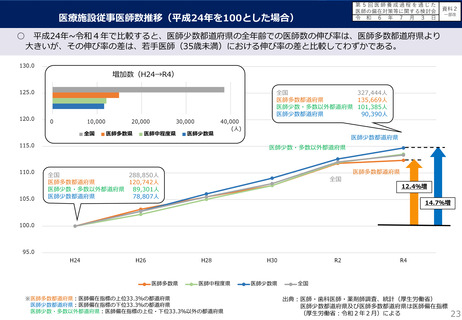

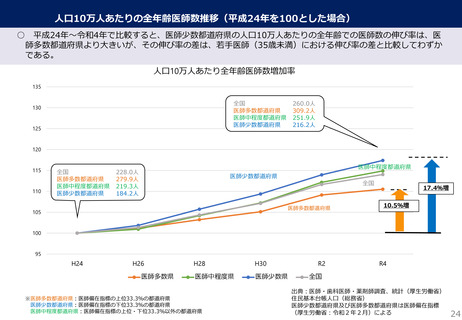

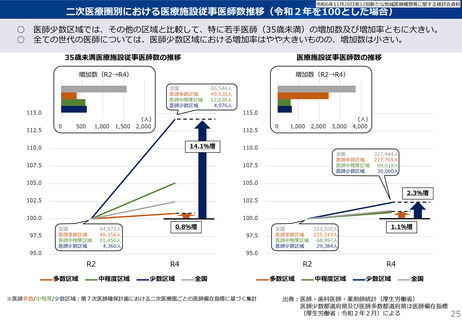

○ 令和4年の医師・歯科医師・薬剤師統計によると、医師少数都道府県や医師少数区域においては、医師多数都

道府県や医師多数区域と比較して若手医師の増加が顕著である。

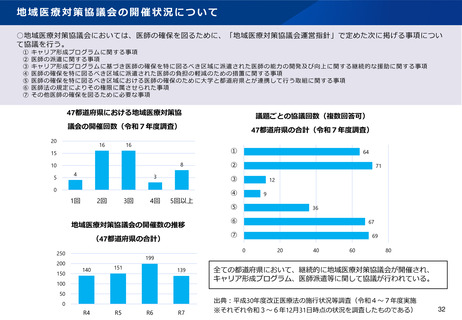

○ 全ての都道府県において地域医療対策協議会は継続的に開催されており、開催頻度は年に2~3回が多かった

が、年に5回以上開催している都道府県も複数あった。協議事項としては、医師の派遣に関する事項が最多であっ

た。

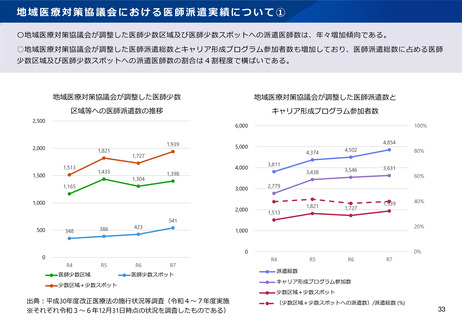

○ 地域医療対策協議会が調整した医師少数区域及び医師少数スポットへの派遣医師数は年々増加傾向である。一

方、医師派遣総数に占める医師少数区域及び医師少数スポットへの派遣医師数の割合は4割程度で横ばいである。

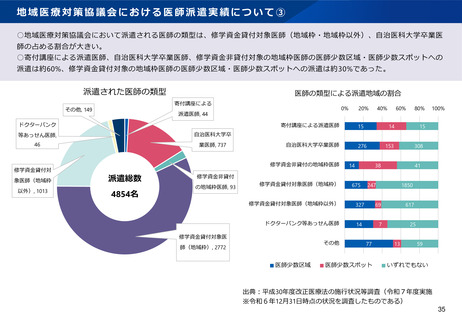

○ 地域医療対策協議会において派遣される医師の類型は、修学資金貸付対象医師(地域枠・地域枠以外)、自治

医科大学卒業医師の占める割合が大きい。寄付講座による派遣医師、自治医科大学卒業医師、修学資金非貸付対象

の地域枠医師の医師少数区域等への派遣は約60%、修学資金貸付対象の地域枠医師の医師少数区域等への派遣は約

30%であった。

○ 従来の医師確保計画策定ガイドラインにおいては、計画の進捗評価に資する指標については提示していない。

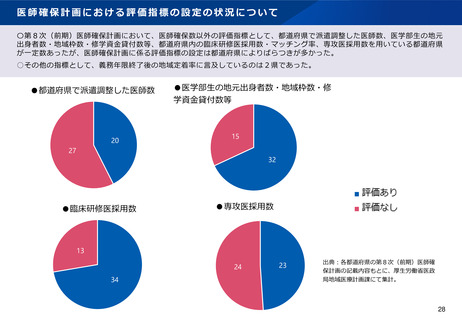

第8次(前期)医師確保計画において、医師確保数以外の評価指標として、都道府県の派遣調整医師数、医学部生

の地域枠数等、臨床研修医・専攻医採用数を用いている都道府県が一定あったが、評価指標の設定は都道府県によ

りばらつきがあった。

論点

○ 都道府県や地域の関係団体等が医師確保計画の進捗を経時的に把握・評価することを可能とするために、目標医

師数のみではなく、医師確保計画に係る定量的な評価指標を設定することを検討してはどうか。

38

現状・課題

○ 平成20年度以降、医学部入学定員が過去最大規模となっており、医学部定員に占める地域枠等の数・割合も増

加している。

○ 令和4年の医師・歯科医師・薬剤師統計によると、医師少数都道府県や医師少数区域においては、医師多数都

道府県や医師多数区域と比較して若手医師の増加が顕著である。

○ 全ての都道府県において地域医療対策協議会は継続的に開催されており、開催頻度は年に2~3回が多かった

が、年に5回以上開催している都道府県も複数あった。協議事項としては、医師の派遣に関する事項が最多であっ

た。

○ 地域医療対策協議会が調整した医師少数区域及び医師少数スポットへの派遣医師数は年々増加傾向である。一

方、医師派遣総数に占める医師少数区域及び医師少数スポットへの派遣医師数の割合は4割程度で横ばいである。

○ 地域医療対策協議会において派遣される医師の類型は、修学資金貸付対象医師(地域枠・地域枠以外)、自治

医科大学卒業医師の占める割合が大きい。寄付講座による派遣医師、自治医科大学卒業医師、修学資金非貸付対象

の地域枠医師の医師少数区域等への派遣は約60%、修学資金貸付対象の地域枠医師の医師少数区域等への派遣は約

30%であった。

○ 従来の医師確保計画策定ガイドラインにおいては、計画の進捗評価に資する指標については提示していない。

第8次(前期)医師確保計画において、医師確保数以外の評価指標として、都道府県の派遣調整医師数、医学部生

の地域枠数等、臨床研修医・専攻医採用数を用いている都道府県が一定あったが、評価指標の設定は都道府県によ

りばらつきがあった。

論点

○ 都道府県や地域の関係団体等が医師確保計画の進捗を経時的に把握・評価することを可能とするために、目標医

師数のみではなく、医師確保計画に係る定量的な評価指標を設定することを検討してはどうか。

38