よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (19 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

定着支援事業所のうち、就労定着率が七割以上の事業所を全体の二割五分以上とするこ

とを基本とする。加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用

や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部

会)等を設けて取組を進めることを基本とする。

なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当たり、令和五年度末におい

て、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合

は、未達成割合を令和八年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値とす

る。

これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都

道府県の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係

機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の

関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた

取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏域

ごとに同様の取組を行うことが望ましい。

また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から

重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局

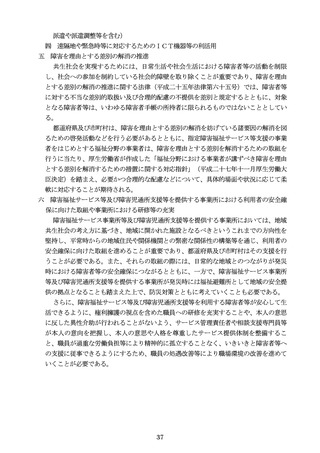

及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の各項に掲げる事項を令和八年度の活動

指標として設定して取り組むことが適当である。

なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、障害者の希望や能力に沿った就

労の実現を図るためには、就労選択支援事業(就労選択支援を行う事業をいう。以下同

じ。)について、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向がある者が利用できる

よう、都道府県等においては、関係機関等と連携し、地域における実施体制の整備等に

ついて検討を行った上で取組を進めることのほか、一般就労中における就労系障害福祉

サービスの一時的な利用についても、支援の必要性に応じて適切に利用されるよう取り

組むことが必要である。この際、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援の提供

体制の動向や障害者雇用に係る求人の状況といった、地域における障害者の就労支援に

関する状況を把握し、関係機関等と共有した上で、連携した取組を推進することが望ま

しい。

また、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就

労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併

せて進めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほか、短期大学、大学院、高

等専門学校を含む。)在学中の学生についても、早期に専門的な就労支援を利用するこ

とが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあることから、都道府

県等においては、関係機関等と連携して取り組むことのほか、就労移行支援について、

標準利用期間(二年間)を超えて支給決定を行う場合や複数回利用希望があった場合

に、個々の対象者の状況を勘案して判断されるよう適切に取り組むことが望ましい。併

せて、重度障害者については、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

(以下「特別事業」という。)が令和二年十月から開始したことも踏まえつつ、就労や

19

とを基本とする。加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用

や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部

会)等を設けて取組を進めることを基本とする。

なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当たり、令和五年度末におい

て、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合

は、未達成割合を令和八年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値とす

る。

これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都

道府県の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係

機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の

関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた

取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏域

ごとに同様の取組を行うことが望ましい。

また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から

重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局

及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の各項に掲げる事項を令和八年度の活動

指標として設定して取り組むことが適当である。

なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、障害者の希望や能力に沿った就

労の実現を図るためには、就労選択支援事業(就労選択支援を行う事業をいう。以下同

じ。)について、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向がある者が利用できる

よう、都道府県等においては、関係機関等と連携し、地域における実施体制の整備等に

ついて検討を行った上で取組を進めることのほか、一般就労中における就労系障害福祉

サービスの一時的な利用についても、支援の必要性に応じて適切に利用されるよう取り

組むことが必要である。この際、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援の提供

体制の動向や障害者雇用に係る求人の状況といった、地域における障害者の就労支援に

関する状況を把握し、関係機関等と共有した上で、連携した取組を推進することが望ま

しい。

また、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就

労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併

せて進めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほか、短期大学、大学院、高

等専門学校を含む。)在学中の学生についても、早期に専門的な就労支援を利用するこ

とが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあることから、都道府

県等においては、関係機関等と連携して取り組むことのほか、就労移行支援について、

標準利用期間(二年間)を超えて支給決定を行う場合や複数回利用希望があった場合

に、個々の対象者の状況を勘案して判断されるよう適切に取り組むことが望ましい。併

せて、重度障害者については、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

(以下「特別事業」という。)が令和二年十月から開始したことも踏まえつつ、就労や

19