よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

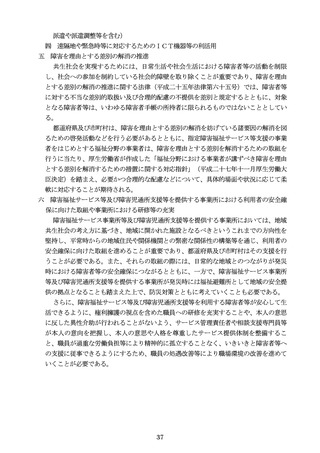

整備に積極的に関与していくことが必要である。

地域における支援体制の整備に当たっては、母子保健、子育て支援、教育、当事者

等を含む関係機関等が参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の課題

や支援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関等の有機的な連携の下で進めて

いくことが重要である。

また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域に

おいて、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関として

の役割を担う必要がある。その際、より家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単

位の小規模化を推進するとともに、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する

支援を行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要である。加えて、短

期入所や親子入所等の実施体制の整備に努める必要がある。

これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互

に連携しながら進める必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整

及び障害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定することが必要

である。

さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の

移行が図られるよう、都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、

障害児入所支援については、入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境

へ円滑に移行できるよう、都道府県及び指定都市は支援に携わる市町村、児童相談

所、障害児入所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整の責任主体と

して「協議の場」を設けて移行調整を進めていく必要があるほか、管内の移行状況を

把握し、移行先として必要な地域資源について中長期的な見通しのもと、障害福祉計

画・障害児福祉計画へ反映させていく必要がある。併せて障害児入所施設の今後の施

設のあり方に関する方針を把握し、地域資源の中で障害児入所施設としての受け皿が

十分であるか「協議の場」等において議論を行う必要がある。

加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設(以下「障害児通所支援事業

所等」という。)は、障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であるこ

とから、常に支援の質の向上と支援内容の適正化を図る必要があるとともに、安全の

確保を図るための取組を進める必要がある。

2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援

障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健

全育成事業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重

要である。

また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を進めるため、母子保健施

策や小児慢性特定疾病施策との緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障

害児支援を担当する部局においては、それぞれの子育て支援担当部局や保健医療担当

部局との連携体制を確保することが必要である。併せて、市町村に設置されるこども

家庭センターと連携した支援体制を構築していくことも必要である。

12

地域における支援体制の整備に当たっては、母子保健、子育て支援、教育、当事者

等を含む関係機関等が参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域の課題

や支援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関等の有機的な連携の下で進めて

いくことが重要である。

また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域に

おいて、虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関として

の役割を担う必要がある。その際、より家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単

位の小規模化を推進するとともに、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する

支援を行うこと等、施設が地域に開かれたものとすることが必要である。加えて、短

期入所や親子入所等の実施体制の整備に努める必要がある。

これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互

に連携しながら進める必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整

及び障害児入所支援の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定することが必要

である。

さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の

移行が図られるよう、都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。とりわけ、

障害児入所支援については、入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境

へ円滑に移行できるよう、都道府県及び指定都市は支援に携わる市町村、児童相談

所、障害児入所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、移行調整の責任主体と

して「協議の場」を設けて移行調整を進めていく必要があるほか、管内の移行状況を

把握し、移行先として必要な地域資源について中長期的な見通しのもと、障害福祉計

画・障害児福祉計画へ反映させていく必要がある。併せて障害児入所施設の今後の施

設のあり方に関する方針を把握し、地域資源の中で障害児入所施設としての受け皿が

十分であるか「協議の場」等において議論を行う必要がある。

加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設(以下「障害児通所支援事業

所等」という。)は、障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であるこ

とから、常に支援の質の向上と支援内容の適正化を図る必要があるとともに、安全の

確保を図るための取組を進める必要がある。

2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援

障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健

全育成事業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重

要である。

また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を進めるため、母子保健施

策や小児慢性特定疾病施策との緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障

害児支援を担当する部局においては、それぞれの子育て支援担当部局や保健医療担当

部局との連携体制を確保することが必要である。併せて、市町村に設置されるこども

家庭センターと連携した支援体制を構築していくことも必要である。

12