よむ、つかう、まなぶ。

費-1費用対効果評価制度の見直しに関する検討(その1) (46 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63929.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第72回 9/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

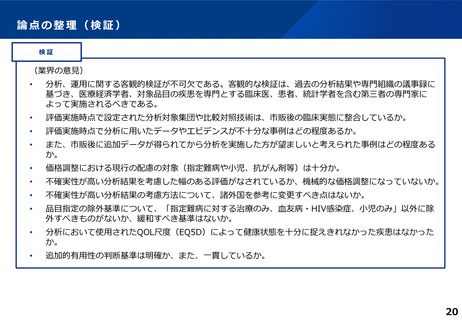

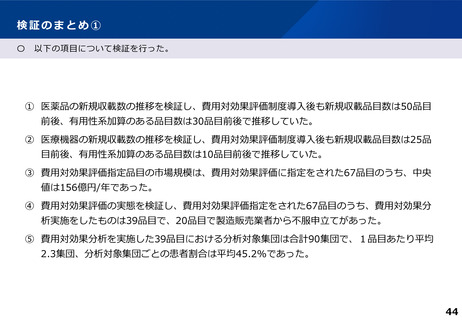

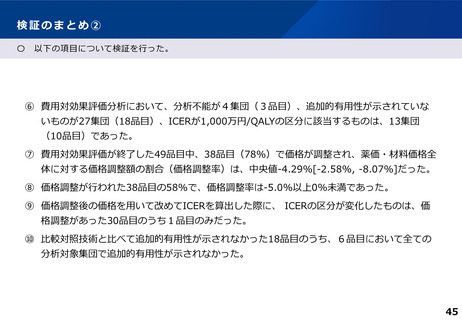

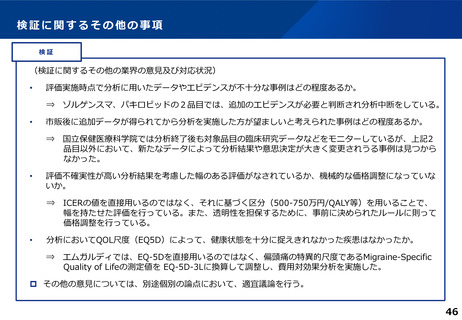

検証に関するその他の事項

検証

(検証に関するその他の業界の意見及び対応状況)

•

評価実施時点で分析に用いたデータやエビデンスが不十分な事例はどの程度あるか。

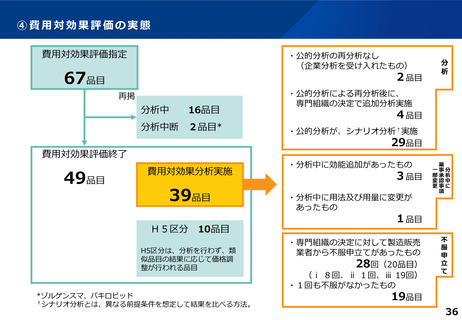

⇒ ゾルゲンスマ、パキロビッドの2品目では、追加のエビデンスが必要と判断され分析中断をしている。

•

市販後に追加データが得られてから分析を実施した方が望ましいと考えられた事例はどの程度あるか。

⇒

•

評価不確実性が高い分析結果を考慮した幅のある評価がなされているか、機械的な価格調整になっていな

いか。

⇒

•

国立保健医療科学院では分析終了後も対象品目の臨床研究データなどをモニターしているが、上記2

品目以外において、新たなデータによって分析結果や意思決定が大きく変更されうる事例は見つから

なかった。

ICERの値を直接用いるのではなく、それに基づく区分(500-750万円/QALY等)を用いることで、

幅を持たせた評価を行っている。また、透明性を担保するために、事前に決められたルールに則って

価格調整を行っている。

分析においてQOL尺度(EQ5D)によって、健康状態を十分に捉えきれなかった疾患はなかったか。

⇒

エムガルディでは、EQ-5Dを直接用いるのではなく、偏頭痛の特異的尺度であるMigraine-Specific

Quality of Lifeの測定値を EQ-5D-3Lに換算して調整し、費用対効果分析を実施した。

その他の意見については、別途個別の論点において、適宜議論を行う。

46

検証

(検証に関するその他の業界の意見及び対応状況)

•

評価実施時点で分析に用いたデータやエビデンスが不十分な事例はどの程度あるか。

⇒ ゾルゲンスマ、パキロビッドの2品目では、追加のエビデンスが必要と判断され分析中断をしている。

•

市販後に追加データが得られてから分析を実施した方が望ましいと考えられた事例はどの程度あるか。

⇒

•

評価不確実性が高い分析結果を考慮した幅のある評価がなされているか、機械的な価格調整になっていな

いか。

⇒

•

国立保健医療科学院では分析終了後も対象品目の臨床研究データなどをモニターしているが、上記2

品目以外において、新たなデータによって分析結果や意思決定が大きく変更されうる事例は見つから

なかった。

ICERの値を直接用いるのではなく、それに基づく区分(500-750万円/QALY等)を用いることで、

幅を持たせた評価を行っている。また、透明性を担保するために、事前に決められたルールに則って

価格調整を行っている。

分析においてQOL尺度(EQ5D)によって、健康状態を十分に捉えきれなかった疾患はなかったか。

⇒

エムガルディでは、EQ-5Dを直接用いるのではなく、偏頭痛の特異的尺度であるMigraine-Specific

Quality of Lifeの測定値を EQ-5D-3Lに換算して調整し、費用対効果分析を実施した。

その他の意見については、別途個別の論点において、適宜議論を行う。

46