提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (67 ページ)

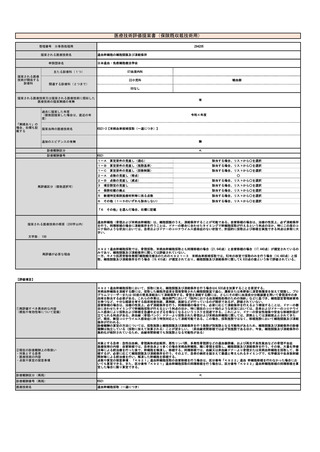

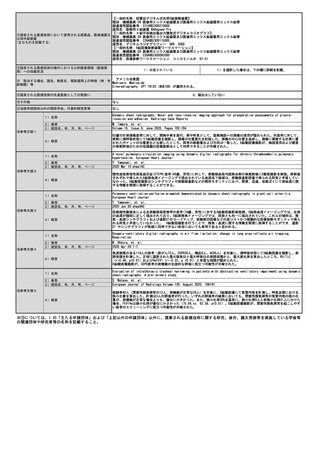

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

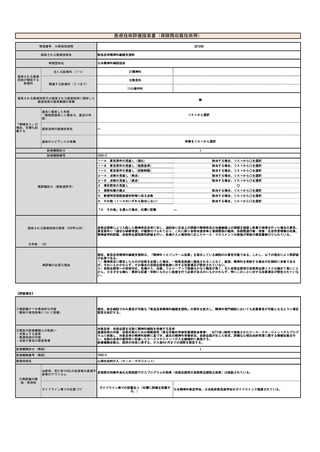

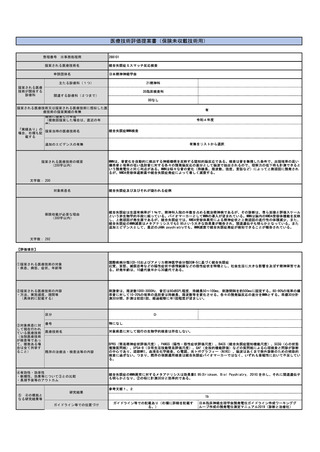

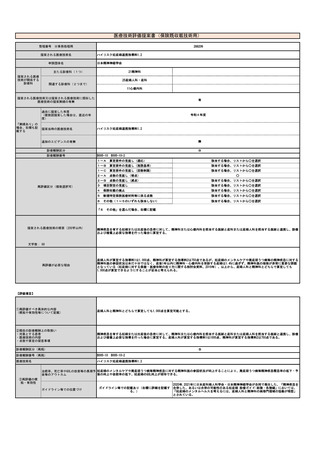

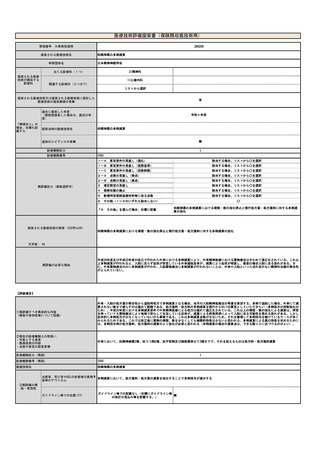

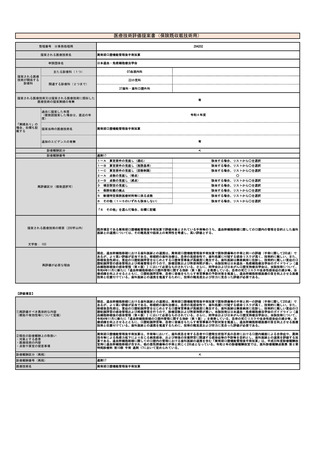

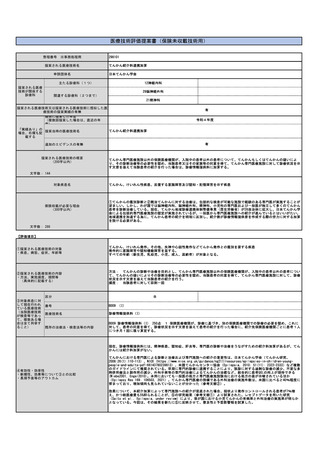

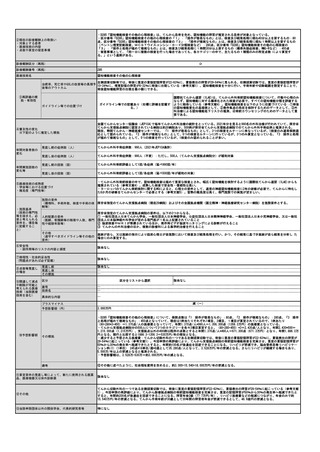

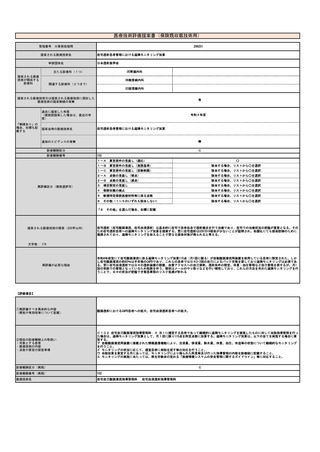

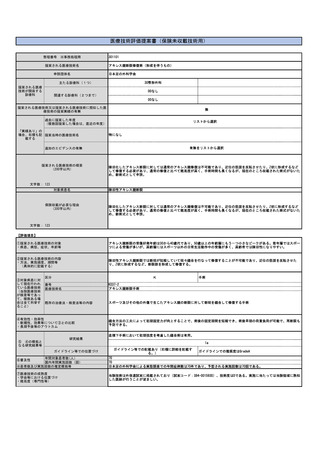

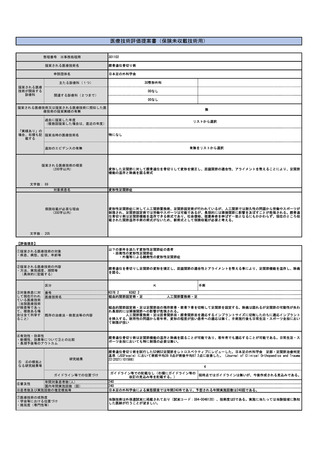

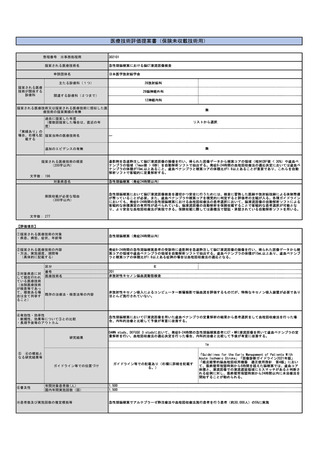

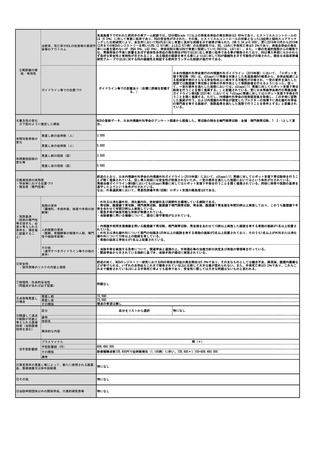

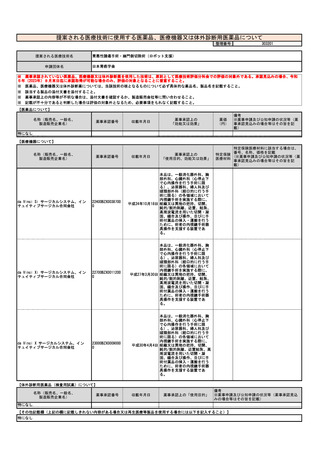

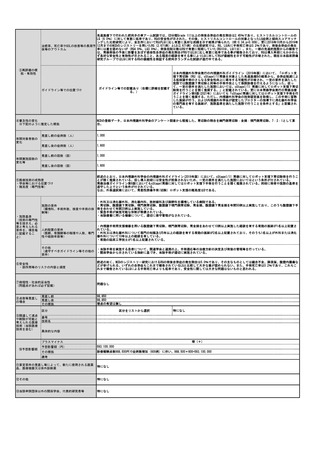

・対象とする患者: 脊椎損傷の急性期の尿閉、骨盤内の手術後の尿閉の患者に対し、排尿障害の回復の見込みのある場合に行うもので、6月間を

限度として算定する。

・ 技術内容: 技術度はB、術者医師1名の関与時間が15分/日、協力看護師1名の関与時間が30分/日程度を想定して診療報酬が設定されている (外

保連試案 T51-07090-07-59)

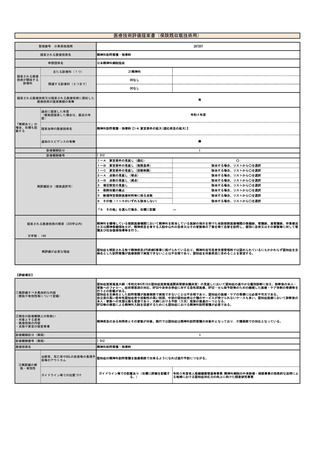

②現在の診療報酬上の取扱い

・対象とする患者

・医療技術の内容

・点数や算定の留意事項

在宅自己導尿指導管理料 (C106)

・対象とする患者: 以下の患者のうち、残尿を伴う排尿困難を有する者であって 在宅自己導尿を行うことが必要と医師が認めた者とする: ア.

諸種の原因による神経因性膀胱、イ. 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頸部硬化症、尿道狭窄等)、ウ. 腸管を利用した尿リ

ザーバー造設術の術後

・点数や算定の留意事項: 特殊カテーテル加算 (C163) は、在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについ

て判断の上、必要かつ十分な量のカテーテルを患者に支給した場合に算定する。親水性コーティングを有するものについては、排尿障害が長期間

かつ不可逆的に持続し、代替となる排尿方法が存在せず、適切な消毒操作が困難な場所において導尿が必要となる場合等、当該カテーテルを使用

する医学的な妥当性が認められる場合に使用することとし、原則として次のいずれかに該当する患者に使用した場合に算定する。なお、診療報酬

明細書の摘要欄にアからエまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること: ア. 脊髄障害、イ. 二分脊椎、ウ. 他の中枢神経を原因と

する神経因性膀胱、エ. その他。なお、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル、間歇バルーンカテーテル又は再利用型カテーテルのいずれかを

併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。

J

診療報酬区分(再掲)

診療報酬番号(再掲)

65

医療技術名

間歇的導尿(一日につき)

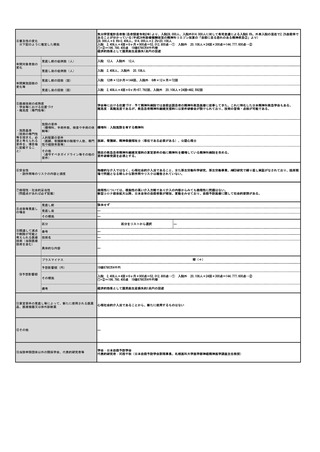

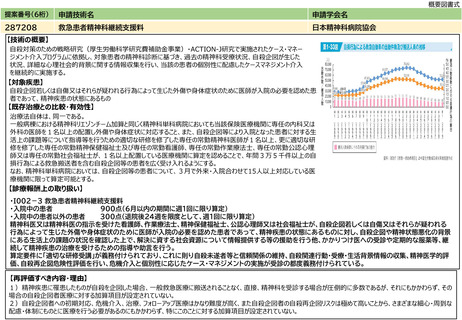

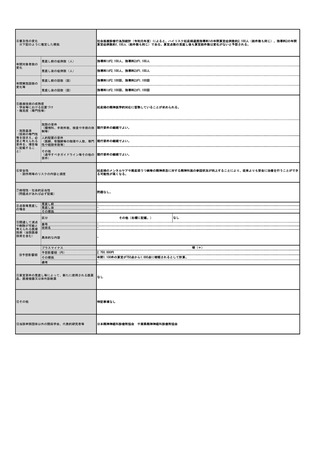

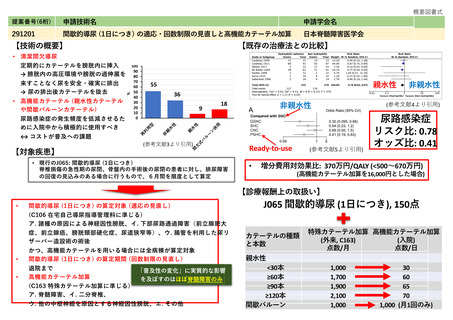

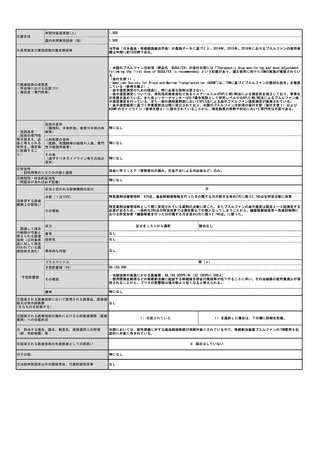

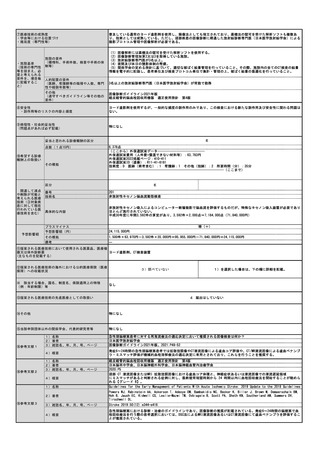

対象患者として、主として脊髄障害による神経因性膀胱患者を対象とした臨床研究 (一部の研究は脊髄障害以外の神経因性膀胱、前立腺肥大症や

原因不明の尿閉患者を含む) を対象とした最近のメタ解析において、親水性単回使用カテーテルは非親水性単回使用カテーテルに比べて尿路感染

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 症のリスクをリスク比として22%、オッズ比として59%低減させる効果が示されている。さらに、間欠式バルーンカテーテルは、短時間であるとは

後等のアウトカム

言え尿道にカテーテルを留置することから、間欠導尿のみの患者と比べて尿路感染症のリスクが上昇することが危惧されていたが、間欠式バルー

ンカテーテル併用群と非併用群とで尿路感染症の発生率や頻度に違いがないことが示されている。

③再評価の根

拠・有効性

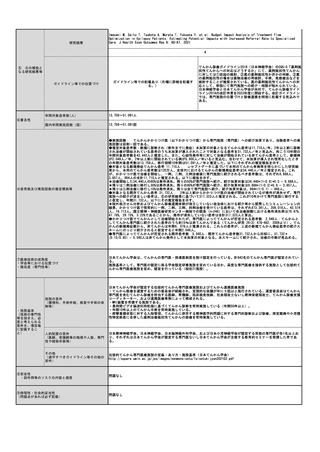

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化

※下記のように推定した根拠

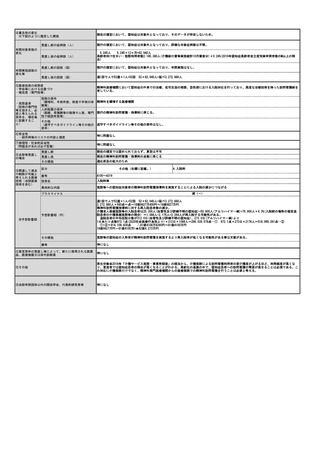

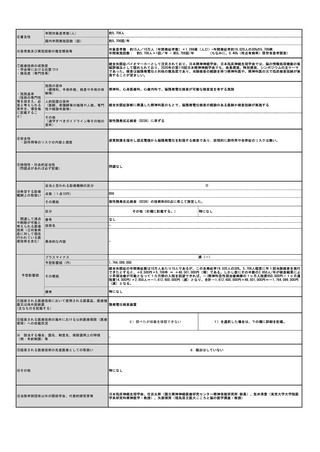

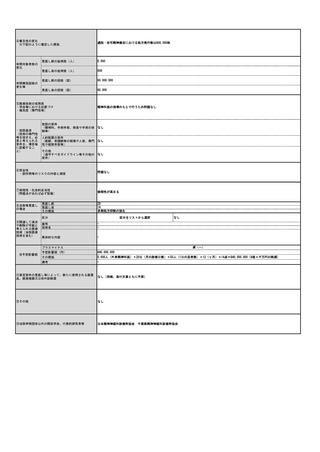

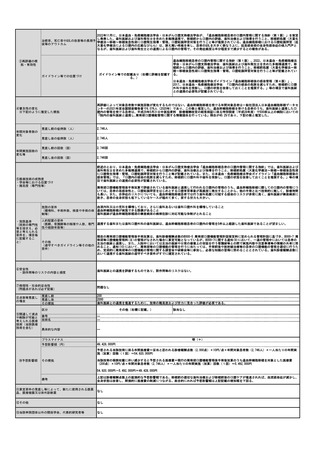

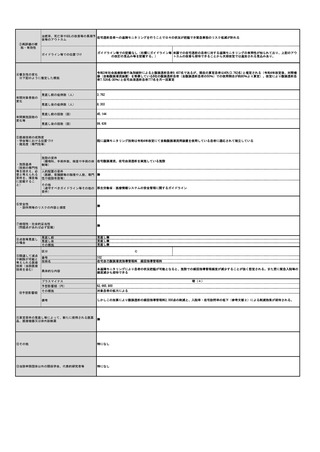

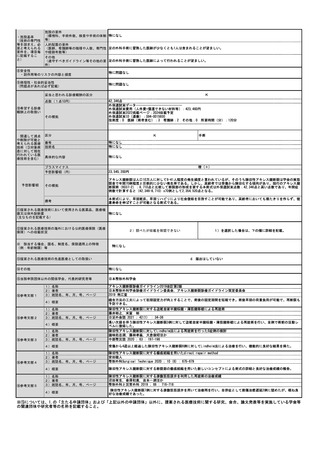

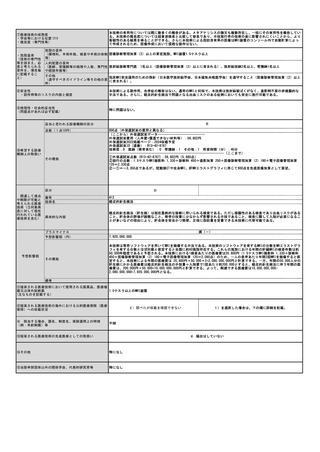

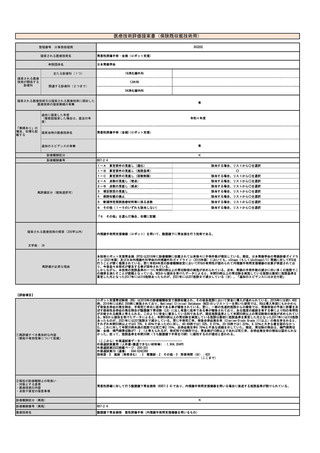

当提案の対象となる患者の大部分は、実質的には脊髄障害による神経因性膀胱で生涯にわたって清潔簡潔導尿が必要な患者と考えられる。このた

め、普及性の変化と予想影響額は脊髄障害患者を想定して推計した。

【前提】

・総合せきセンターのデータによると、受傷期入院後、尿道カテーテル留置期間 (中央値58.5日) を経て、医療従事者による間歇的導尿 (以下

CIC) が行われるが、その実施 (算定) 期間の中央値は51.5日、在院日数の中央値は379.5日である。

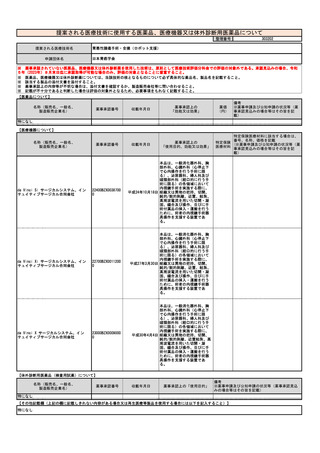

・在宅療養指導管理材料加算 C163特殊カテーテルの区分ごとの算定比率(令和3年度社会医療診療行為別データ)は以下の通りであった。

再利用型カテーテル (400点):34.1%

親水性コーティングを有するディスポーザブルカテーテル

60本以上: 1,700点:3.3%

親水性コーティングを有するディスポーザブルカテーテル

90本以上: 1,900点:2.0%

親水性コーティングを有するディスポーザブルカテーテル 120本以上: 2,100点:4.8%

それ以外のディスポーザブルカテーテル (1,000点, 親水性コーティングを有するもの60本未満の場合を含む):49.4%

間歇バルーンカテーテル (1,000点):6.4%

【見直し前】

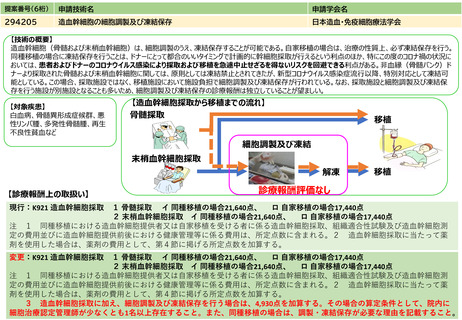

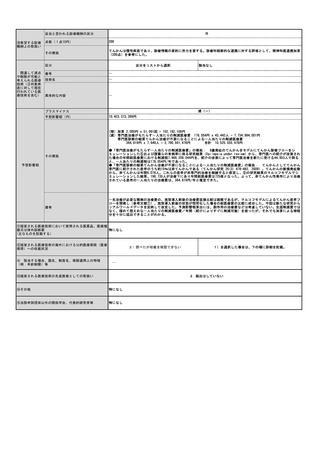

1. J065間歇的導尿(1日につき)

年間算定回数 :99,672回(第7回NDBデータ・入院、1患者あたりのJ065間歇的導尿(1日につき)算定期間: 51.5日)、年間算定患者数:1,935人

(99,672回/51.5日)

2. 高機能カテーテル加算

親水性コーティングカテーテル:0人、間歇バルーンカテーテル:0人

【見直し後】

1. J065間歇的導尿(1日につき)

年間算定患者数:1,935人、年間算定回数 :621,135回(1,935人×321日)

2. 高機能カテーテル加算

年間算定患者数: 親水性コーティングカテーテル:968人(1,935人中50%の患者が使用することを想定)、間歇バルーンカテーテル:194人

(1,935人中20%の患者が使用することを想定)、年間算定回数: 親水性コーティングカテーテル:310,728回(968人×321日(在院日数 379.5日

-尿道カテーテル留置期間 58.5日))、間歇バルーンカテーテル:2,134回(194人×11か月(321日分を30日で除して小数点繰上げ))

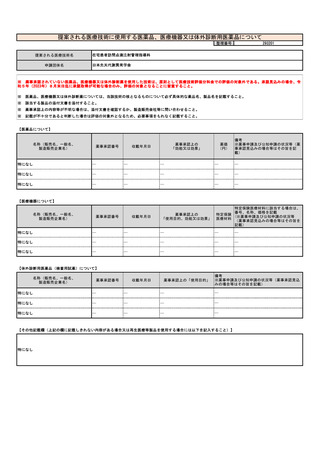

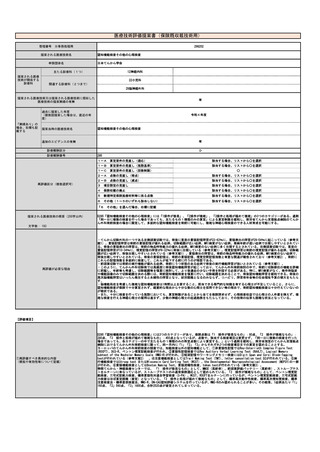

見直し前の症例数(人)

065間歇的導尿(1日につき):1,935人

高機能カテーテル加算(親水性コーティングカテーテル):0人

高機能カテーテル加算(間歇バルーンカテーテル)

:0人

見直し後の症例数(人)

J065間歇的導尿(1日につき)::1,935人

高機能カテーテル加算(親水性コーティングカテーテル):

高機能カテーテル加算(間歇バルーンカテーテル)

:

見直し前の回数(回)

J065間歇的導尿(1日につき):99,672回

高機能カテーテル加算(親水性コーティングカテーテル):0回

高機能カテーテル加算(間歇バルーンカテーテル):0回

見直し後の回数(回)

J065間歇的導尿(1日につき):621,135回

高機能カテーテル加算(親水性コーティングカテーテル):310,728回

高機能カテーテル加算(間歇バルーンカテーテル):2,134回

年間対象者数の

変化

年間実施回数の

変化等

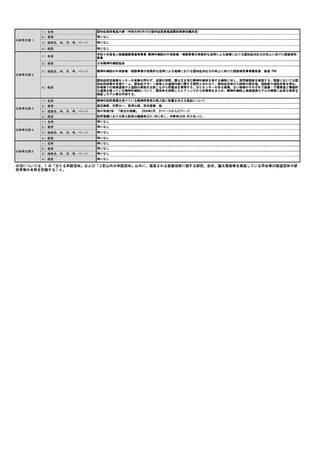

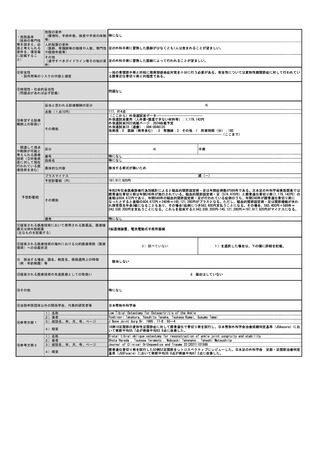

⑤医療技術の成熟度

・学会等における位置づけ

・難易度(専門性等)

・施設基準

(技術の専門性

等を踏まえ、必

要と考えられる

要件を、項目毎

に記載するこ

と)

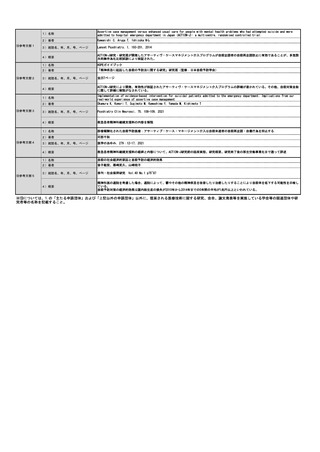

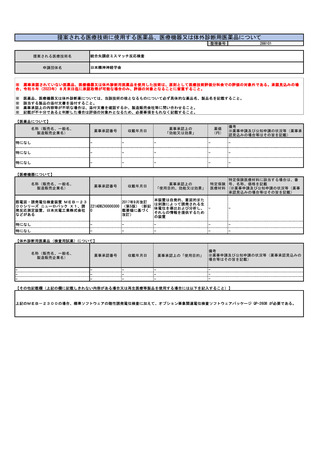

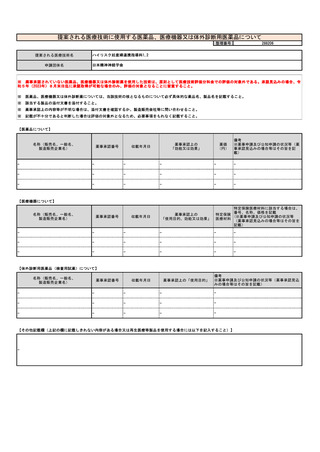

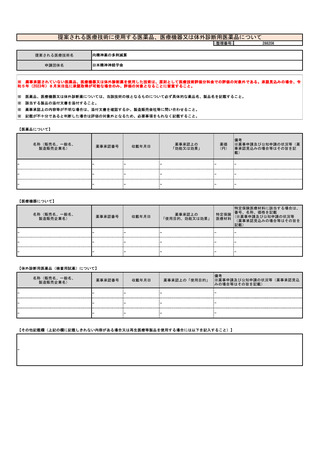

脊髄損傷における下部尿路機能障害の診療ガイドライン[2019年版]、日本排尿機能学会

/日本脊髄障害医学会/日本泌尿器科学会 (参考文献1):

1. 急性期: 全身状態が安定して尿量が1500 mL前後に落ち着いた時点ですみやかに尿道留

置カテーテルを抜去し、清潔間欠導尿に移行する (推奨度 B)。p67.

2. 慢性期: 腎障害、症候性尿路感染などの危険因子を認める場合には、早急に清潔間欠導

尿を開始する必要がある。また、長期にわたる尿路管理となるため、清潔間欠導尿に関す

る十分な教育や指導を行うことが重要である (推奨度 B)。p72.

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す

3. カテーテルの種類: カテーテルには再利用型、使い捨て型、親水性カテーテルがあり、

る。)

医療者には、それぞれのカテーテルの特徴を把握した上で、患者や家族のニーズに合わせ

たカテーテルを選択できることが求められる。p74.

4. 親水性コーティング付きディスポーザブルカテーテル: 尿路感染症、血尿などの頻度の

低下、QOLの向上、費用対効果の改善につながる可能性が示されているが、依然としてその

コストが普及への課題となっている (推奨度C1)。P180.

5. 間欠式バルーンカテーテル: 夜間多尿、外出時の使用は患者教育を十分に行なった上で

推奨される (推奨度 C1)。p183.

968人

194人

・ 学会における位置づけ: 「脊髄損傷における下部尿路機能障害の診療ガイドライン 2019年版 (参考文献1)」において、自排尿による尿路管理

法では、腎障害や症候性尿路感染などの尿路合併症のリスクが高い脊髄障害患者に対する尿路管理法として、清潔間欠導尿は第一選択の尿路管理

法であることが示されている。

・ 難易度: 技術度B。導尿の技術そのものはBであるが、身体機能あるいは認知機能に障害を有する患者が少なくないため、排尿自立に向けた清

潔間欠的導尿には、診療科横断的、多職種連携が必要である。

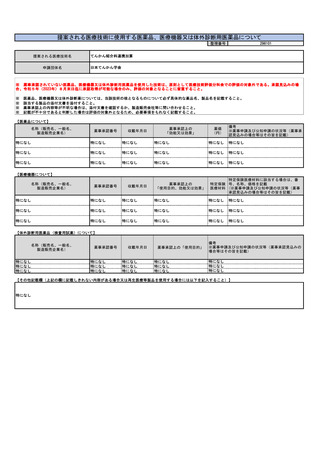

施設の要件

(標榜科、手術件数、検査や手術の体 尿路管理法として清潔間欠導尿を実施可能な施設。排尿自立支援加算の施設認定を受けていることが望ましい。

制等)

•医師: 脊髄障害を中心とした様々な神経障害に起因する神経因性膀胱などの診療に関連する泌尿器科、整形外科、脳神経外科、脳神経内科、リ

人的配置の要件

(医師、看護師等の職種や人数、専門 ハビリテーション科のいずれかの専門医の資格を有している常勤の医師が最低1名勤務していること。

•看護師: 下部尿路機能障害の看護に3年以上従事した経験のある常勤看護師が最低1名必要である。

性や経験年数等)

•ガイドライン: 脊髄障害における下部尿路機能障害の診療ガイドライン [2019年版] (参考文献1)

その他

(遵守すべきガイドライン等その他の •研修: 看護師に関しては、その施設において清潔間欠導尿に従事する看護師の内、最低1名の看護師が、排尿自立支援加算の算定に必要とされる

「所定の研修」を受けていることが望ましい。

要件)

1266