提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (168 ページ)

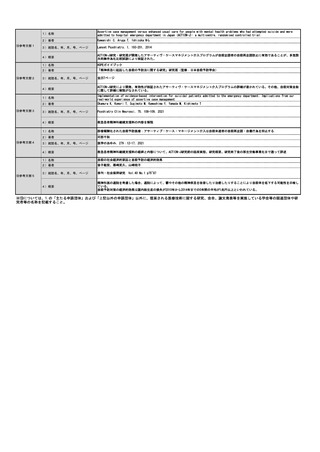

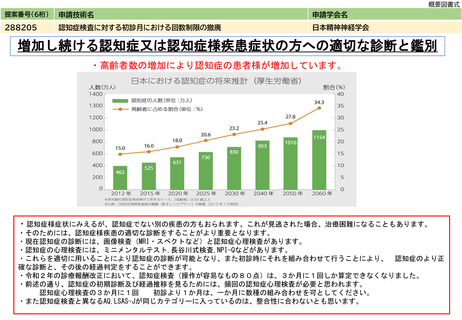

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

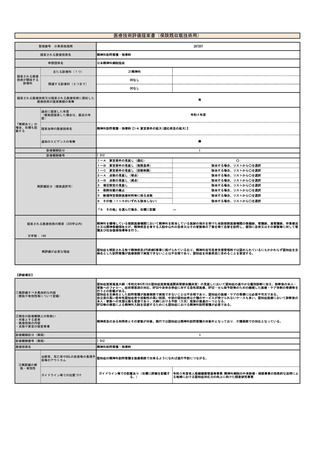

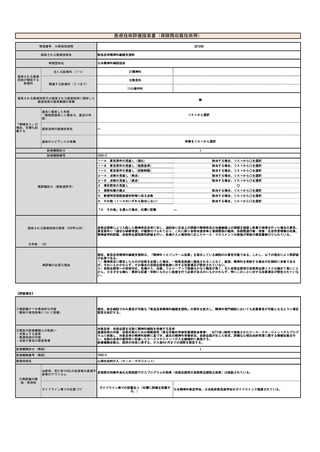

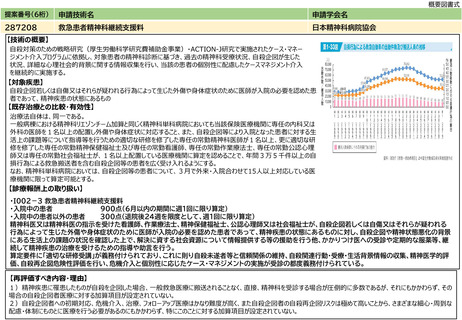

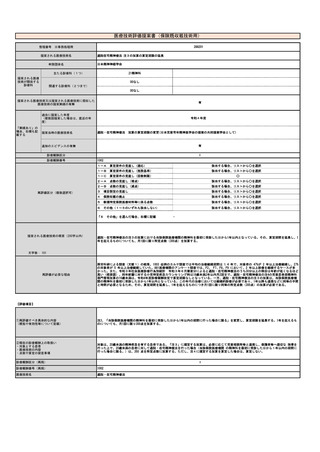

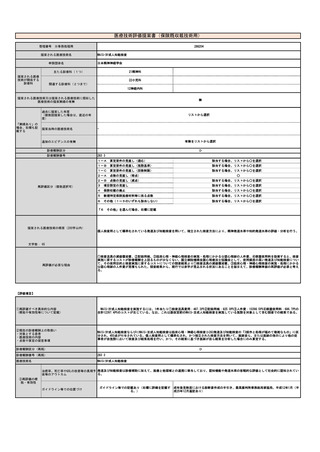

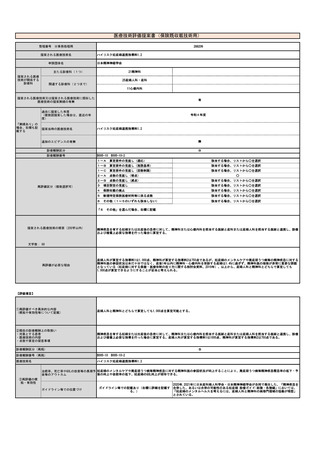

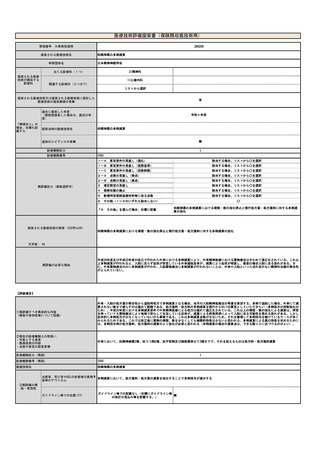

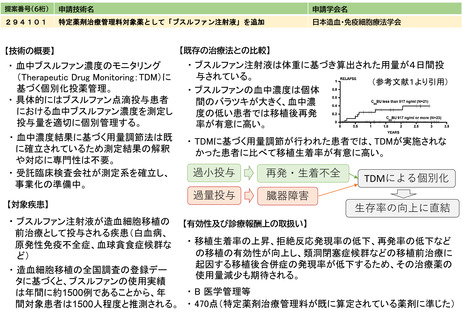

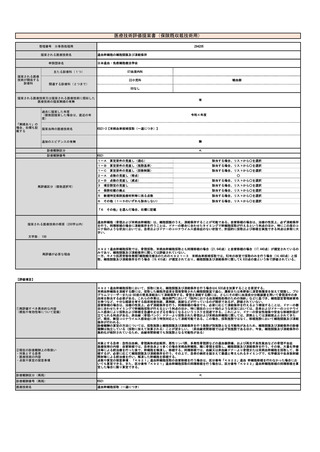

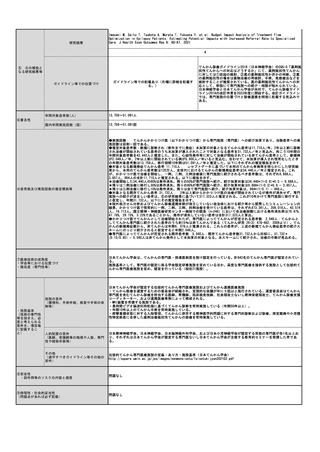

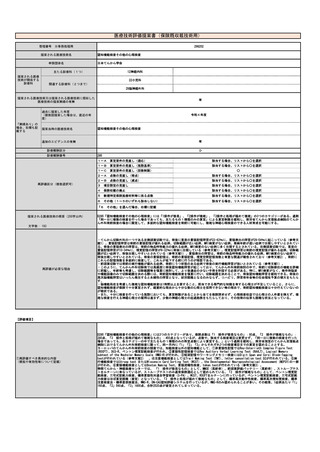

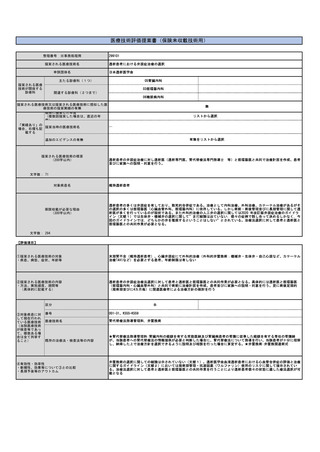

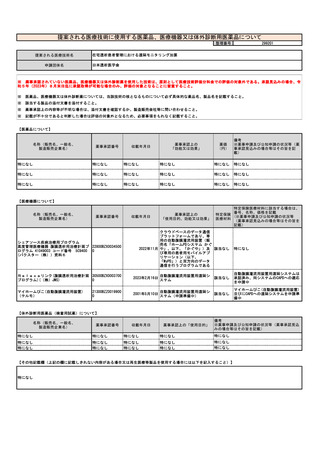

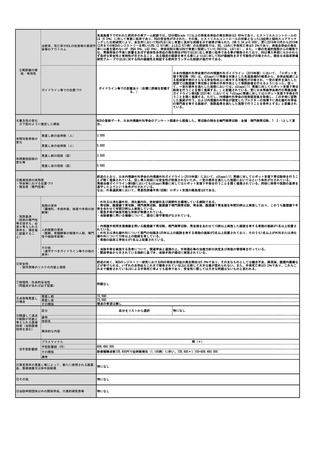

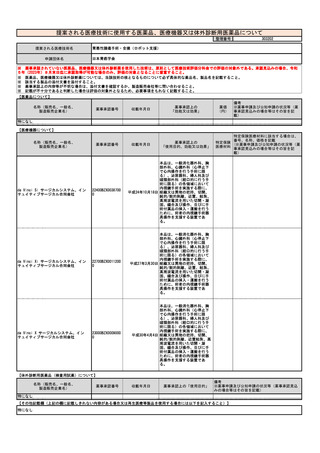

整理番号

※事務処理用

提案される医療技術名

申請団体名

302102

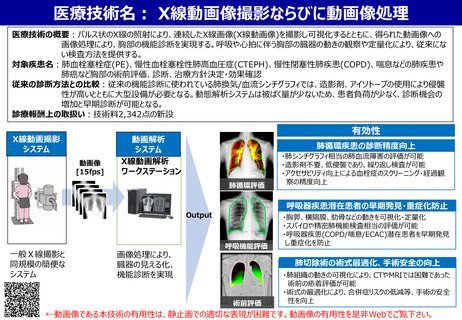

X線動画像撮影ならびに動画像処理

日本医学放射線学会

28放射線科

主たる診療科(1つ)

提案される医療

技術が関係する

診療科

00なし

関連する診療科(2つまで)

00なし

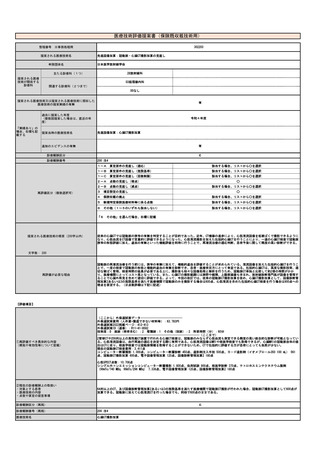

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医療技

術の提案実績の有無

過去に提案した年度

「実績あり」の (複数回提案した場合は、直近の年度)

場合、右欄も記

提案当時の医療技術名

載する

追加のエビデンスの有無

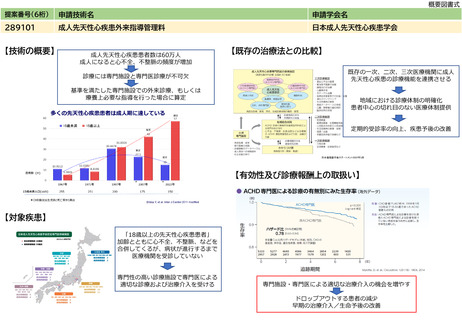

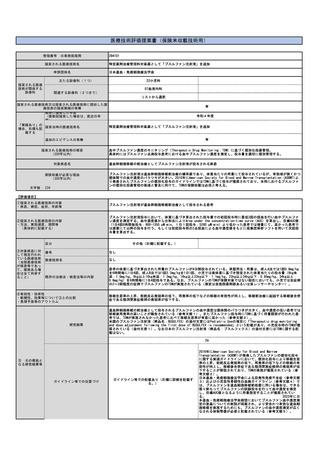

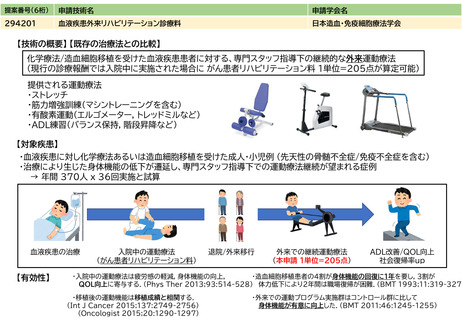

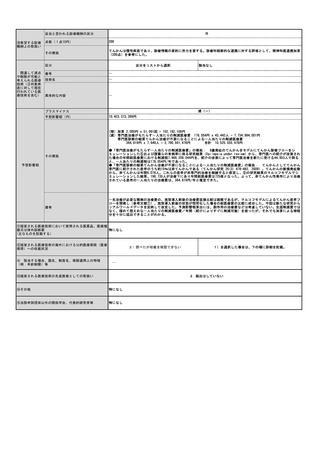

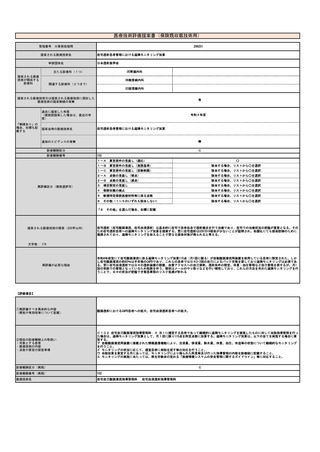

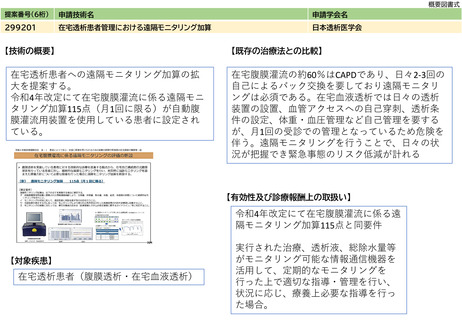

提案される医療技術の概要

(200字以内)

文字数: 196

対象疾患名

保険収載が必要な理由

(300字以内)

文字数: 251

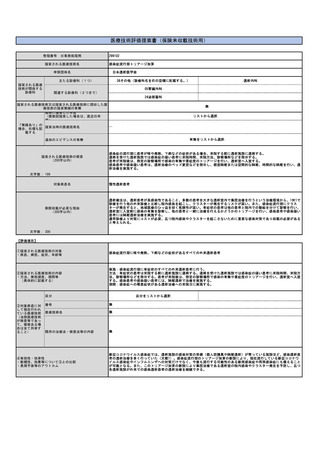

無

リストから選択

―

無

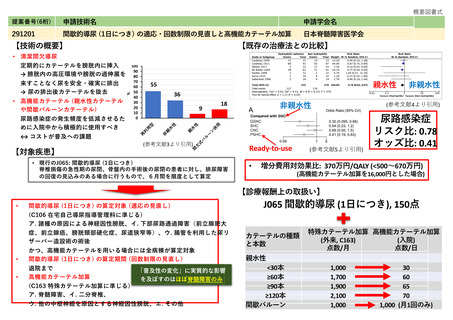

パルス状のX線の照射により、連続したX線画像(X線動画像)を撮影し可視化する技術。さらに、撮影されたX線動画像を専用の

ワークステーション上で観測したり、得られたX線動画像に対して各種画像処理、解析を適用することで、これまでの単純X線

(静止画)による形態診断に加え機能診断が可能となる。呼吸や心拍に伴う胸部の臓器の動きの可視化や定量化により、肺循

環、呼吸器領域の疾患へ新たな検査方法を提供する。

肺癌、肺血栓塞栓症(PE)、慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息、中枢気道虚脱(ECAC)などの

肺疾患

X線の動画像により、形態診断に加え機能診断が可能になることで、肺疾患等の診断、治療効果確認に大きく寄与できる画像

診断技術である。X線動画像の撮影は、現在、米国においてはCineradiography技術としてMedicare等の公的保険償還の対象と

して収載されている。しかし、本邦では保険未収載であることから、単純X線撮影・診断等の技術料で保険償還を受けている

のが実態であり、専用のプログラム医療機器コスト等が医療機関において採算割れとなることから普及が進んでいないため、

適切な技術料の新設を提案する。

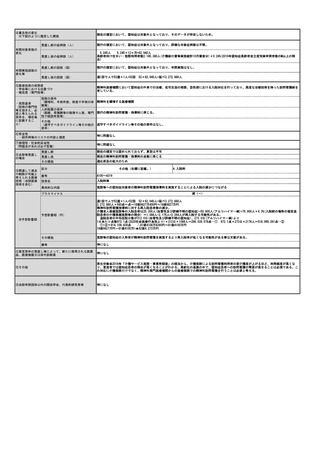

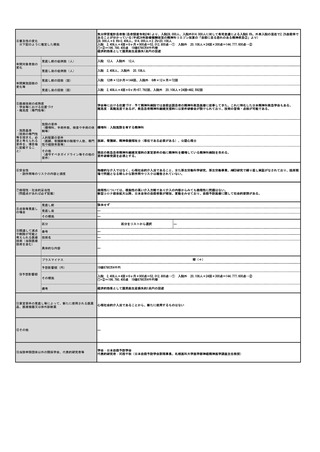

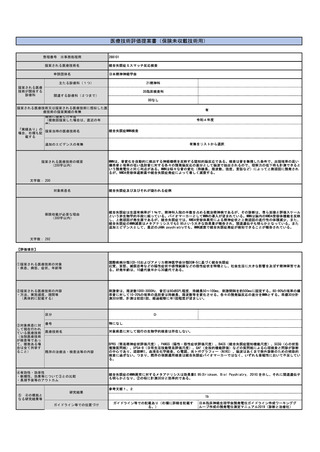

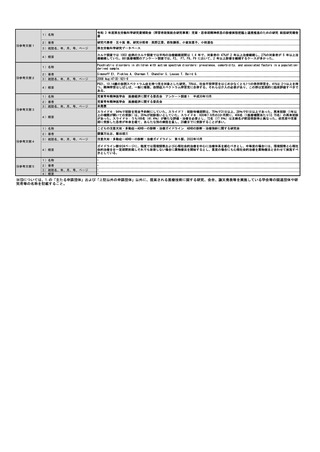

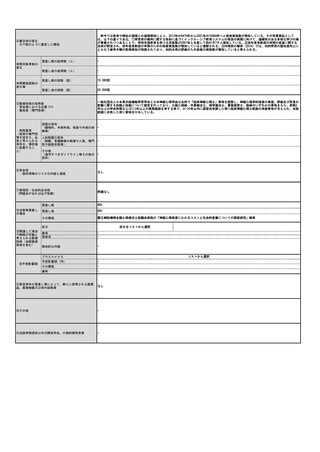

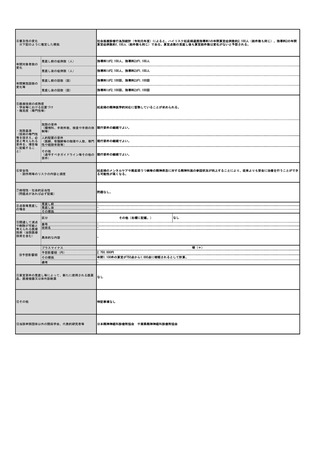

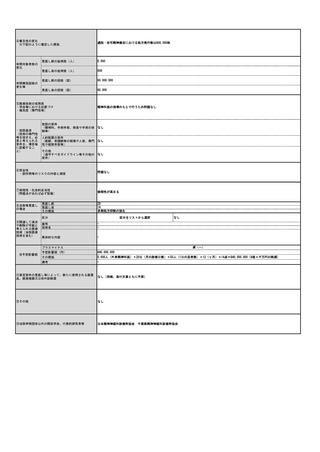

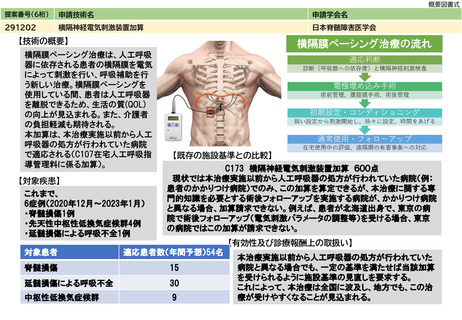

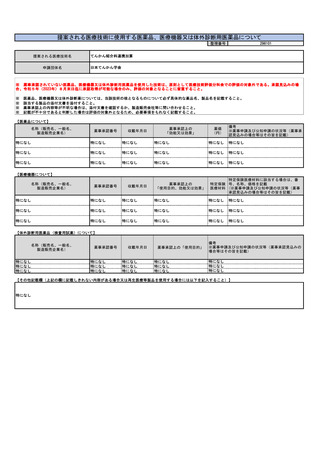

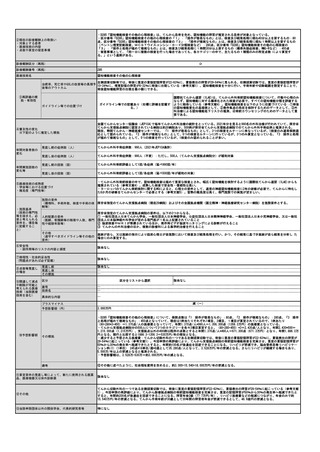

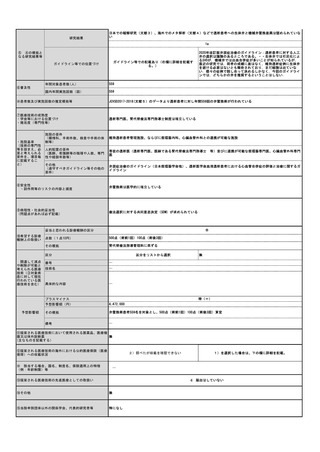

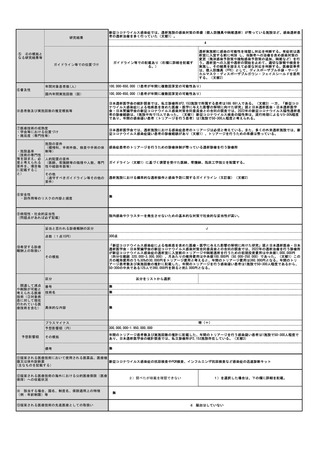

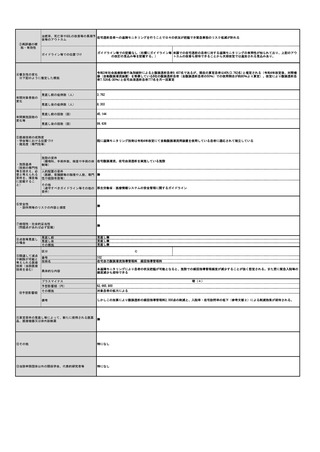

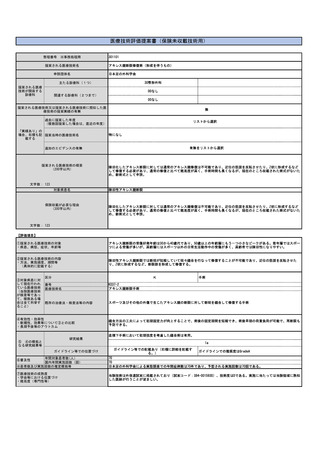

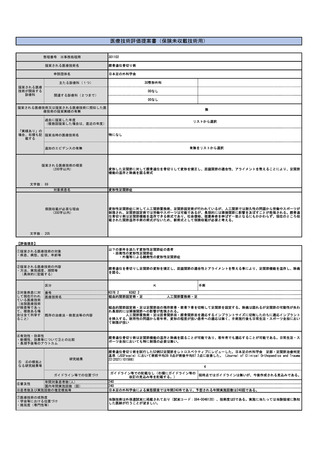

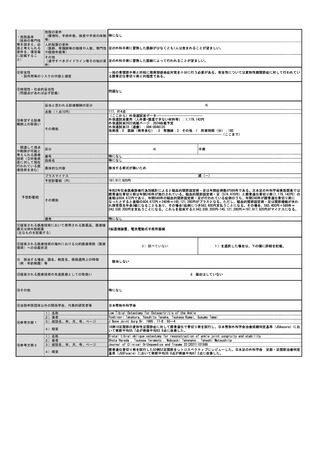

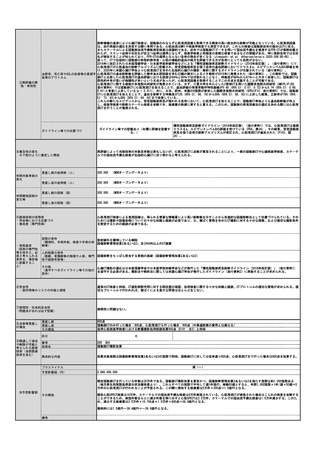

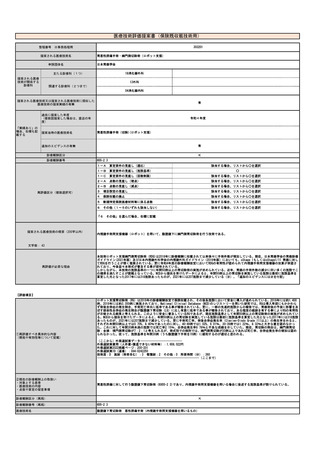

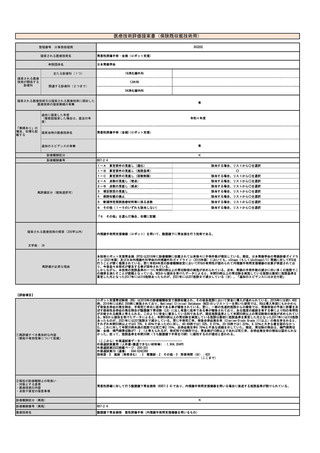

【評価項目】

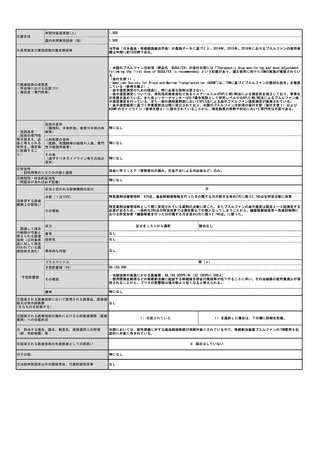

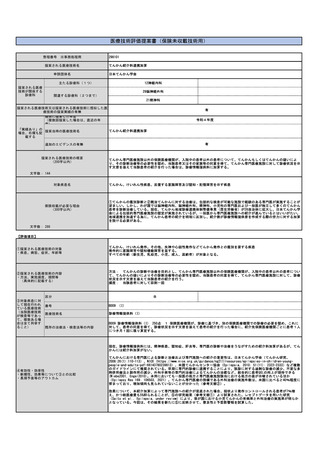

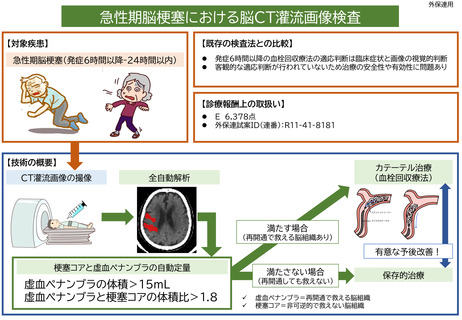

①提案される医療技術の対象

・疾患、病態、症状、年齢等

肺癌、肺血栓塞栓症、慢性血栓塞栓性肺高血圧症、慢性閉塞性肺疾患、喘息、中枢気道虚脱などの肺疾患

②提案される医療技術の内容

・方法、実施頻度、期間等

(具体的に記載する)

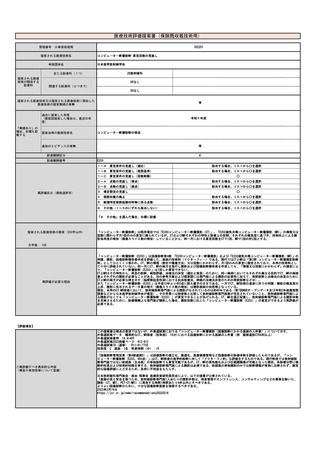

パルス状のX線を照射することにより、連続したX線画像(X線動画像)を撮影し診断する技術。X線動画像に各種画像処理、解析

を適用することで、単純X線画像(静止画)による各臓器の形態情報だけでなく機能情報が得られることで診断精度が向上す

る。

下記に挙げる疾患について、単純X線の診断能の補強、高コストかつ侵襲的な次検査の要否確認などの目的で利用される。

①肺癌切除術前の癒着/浸潤の有無/程度確認

②血栓症などの血流障害の有無/程度確認、治療効果確認

③閉塞性/拘束性肺疾患ならびに中枢気道虚脱の病態把握、治療効果確認

従来の単純X線と比較し画像データ量が増加、動画診断のための技術料、及びパルスX線が照射可能な専用のジェネレータ、

ディテクタ、動画像の解析・読影のための専用のプログラム医療機器等が必要となる。

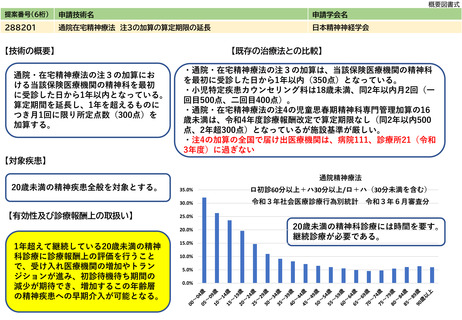

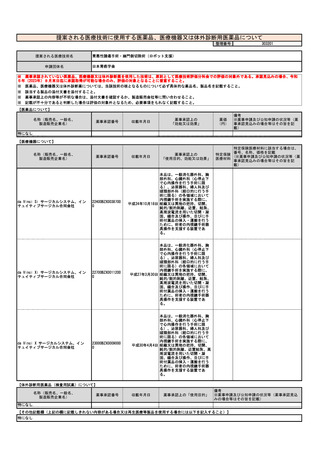

区分

番号

医療技術名

E

000、100、200、202

透視診断、シンチグラム、コンピューター断層撮影(CT撮影)、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)

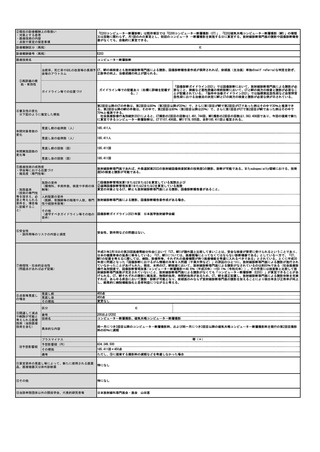

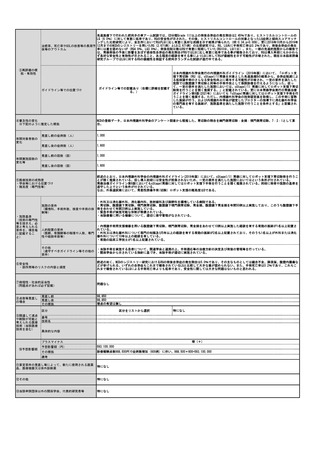

(透視)横隔膜などの動態評価は透視装置による動画撮影と動画像の目視によりなされてきた。透視撮影は、視野角が狭い、医

師の立ち合いが必要、検査数が制限されている、計測・処理機能が限定されている、等の欠点があった。

③対象疾患に対

して現在行われ

ている医療技術

(当該医療技術

が検査等であっ

て、複数ある場

合は全て列挙す

ること)

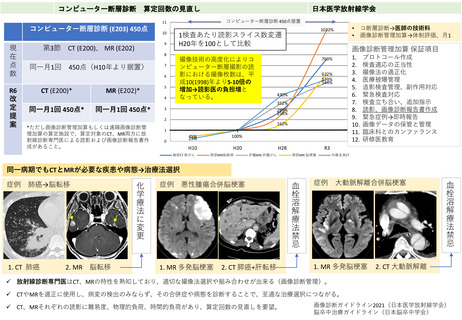

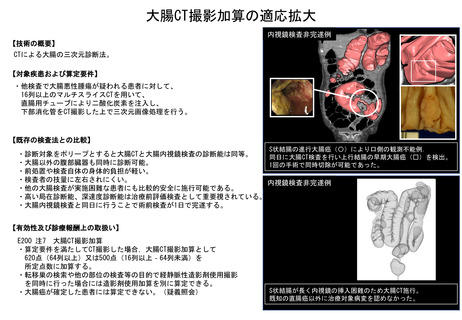

(コンピューター断層像)従来、肺癌術前計画の際、CT撮影画像から構築した3次元画像を用いて、がんの広がり評価や切除領

域の決定等を行っている。しかし、癒着・浸潤の有無や程度の把握は静止画である3次元CT像では非常に難しく、吸気-呼気

CTや4DCTを用いた評価が検討されるようになってきている。ただ、未だ研究の域を脱しておらず、また、吸気-呼気CTや4DCT

は被ばく線量がさらに増加することが懸念される。

既存の治療法・検査法等の内容

(シンチグラム)肺換気・血流シンチグラムは肺血管造影や造影CTに比べ侵襲性が低く被ばく量も比較的少ない。そのため血管

造影や造影CTに比べれば繰り返し検査が行いやすく、肺高血圧症のうち慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)の鑑別に有用とさ

れ長年にわたり用いられてきた。また、近年は肺血栓塞栓症のルールアウト手段として造影CTが良く用いられるようになって

きているが、造影剤アレルギーのある患者や妊娠中/可能性のある患者に対してはシンチグラムが今現在でも推奨されてい

る。しかし、シンチグラムを実施可能な施設は限られ、また核種の不足と撮影に時間がかかることから、検査数も制限されて

おり、費用も高額である。

(200-205)慢性閉塞性肺疾患(COPD)に代表される、慢性の呼吸器内科系疾患では,従来,簡便なスパイロメトリー検査によ

る肺活量や1秒量などの患者の呼吸機能の定量値と患者の主訴を基に診断や治療がなされている。スパイロメトリー検査は安

価で簡便という長所はあるが,患者の実際の症状と検査結果がマッチしない場合があり,正確性に疑問を持つ呼吸器内科医が

存在する。また,努力呼出の必要があるため特に重症者・高齢者では患者負担が大きい。より正確な呼吸機能検査として肺機

能精密検査があるが,高コストかつアクセシビリティが悪いため利用頻度は低く、またスパイロメトリー検査同様,努力呼出

も必要となるため,患者負担が大きい。

さらに、CTを含む従来の静止画による画像診断装置では診断が困難であった中枢気道虚脱(ECAC)については、動態撮影によっ

て初めて診断が可能となることで、COPDや喘息の治療では効果が得られなかったECAC患者に対し適切な治療を施すことが可能

となる。

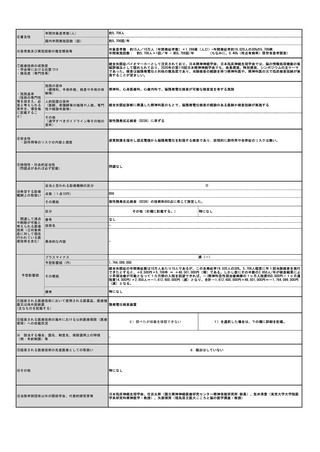

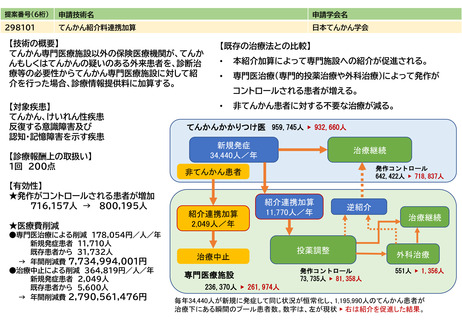

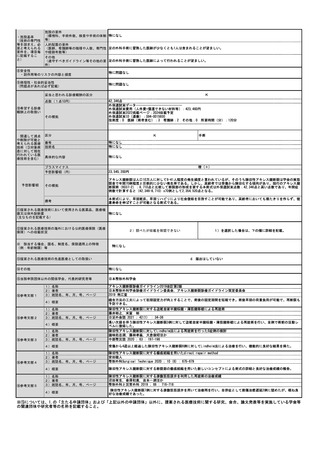

例えば、下記のように、胸部単純X線の診断能を補強する、高コスト/侵襲的な次検査の妥当性を確認する、胸部外科手術の術

前計画、血栓症などの血流障害の評価、閉塞性/拘束性肺疾患の病態把握、等において有用であることが示されている。

①肺癌切除術前の癒着/浸潤の有無/程度確認

[従来検査]吸気呼気CT、4DCT、シネMRIは研究段階であり、術前に確認可能な手段が無い。

⇔[本検査]安全に実施可能。適切な術式選択、手術室のマネージメント

④有効性・効率性

・新規性、効果等について③との比較

・長期予後等のアウトカム

②血栓症などの肺血流障害の有無/程度確認、治療効果確認

新型コロナウィルス感染の重症化患者では、血栓症を合併する割合が高いという事実。

[従来検査]造影CT、肺換気・血流シンチグラフィ:高コスト、侵襲的、低アクセシビリティ、繰り返し実施が困難

⇔[本検査]安全に実施可能。低被ばく、非侵襲、繰り返し可能

③閉塞性/拘束性肺疾患の病態把握、治療効果確認

[従来検査]スパイログラフィ:低コスト、簡便だが残気量などの詳細把握ができない。

精密肺機能検査:高コスト、低アクセシビリティ、繰り返し実施が困難

コロナ禍の現在、呼吸機能検査は努力呼出による汚染飛沫、エアロゾルの拡散が問題

⇔[本検査]低コスト、繰り返し可能、肺内の機能状態を観測可能

努力呼出不要で、汚染飛沫、エアロゾルの拡散を抑えられ、かつ、肺機能評価が可能

1367